光电二极管及其制备方法、光电探测器和探测设备与流程

1.本公开涉及半导体技术领域,尤其涉及一种光电二极管及其制备方法、光电探测器和探测设备。

背景技术:

2.光电二极管是响应高能粒子和光子的半导体器件,其吸收光子或高能粒子,并在外部电路中产生与入射功率成比例的电流。光电二极管应用广泛,涉及安检、工业探测、光谱学、摄影、分析仪器、光学位置传感器、光束对准、表面表征、激光测距仪、光学通信和医学成像仪器等众多应用和研究领域。

3.现有技术中,光电二极管的阳极、阴极一般在晶圆的同一侧,为了实现阳极、阴极与n+区域/p+区域的连接,需要在中间介质层上进行开孔,以实现二者的连接。但是,采用这种接触方式,接触区域刻蚀面貌(例如表面粗糙度)对产品的特性一定影响,同时会使得被金属覆盖的p+区域无法感光,导致光敏区的有效面积减少。

技术实现要素:

4.本公开的目的在于提供一种光电二极管及其制备方法、光电探测器和探测设备,用于改善因刻蚀工艺而造成光电二极管的电阻大、暗电流大、膜层搭接不良等问题。

5.为了实现上述目的,本公开提供如下技术方案:

6.一方面,本公开的一些实施例提供了一种光电二极管,包括:半导体衬底、第一电极和第二电极。其中,所述半导体衬底包括主体部和位于所述主体部同一侧的第一掺杂部和第二掺杂部;所述第一掺杂部与所述第二掺杂部间隔设置、且导电类型不同;所述第一掺杂部与所述主体部形成pn结;第一电极,覆盖至少部分所述第一掺杂部,以与所述第一掺杂部接触;以及,第二电极,覆盖至少部分所述第二掺杂部,以与所述第二掺杂部接触;所述第一电极和所述第二电极中,至少所述第一电极为透明电极。

7.在一些实施例中,所述第一电极覆盖全部所述第一掺杂部。

8.在一些实施例中,所述第二电极为透明电极,所述第二电极覆盖全部所述第二掺杂部。

9.在一些实施例中,所述透明电极的材料包括氧化铟锡和/或氧化铟锌。

10.在一些实施例中,所述光电二极管还包括:抗反射层,位于所述第一电极和所述第二电极远离所述半导体衬底的一侧;其中,所述第一电极、所述第二电极、所述第一掺杂部、所述第二掺杂部四者在参考平面上的正投影位于所述抗反射层在所述参考平面上的正投影之内;所述参考平面平行于所述半导体衬底。

11.在一些实施例中,所述抗反射层的材料包括氮化硅或二氧化硅中的至少一者。

12.在一些实施例中,所述光电二极管还包括:第一引出结构,与第一电极同层设置且电连接;第二引出结构,与第二电极同层设置且电连接;其中,在所述半导体衬底的厚度方向上,所述第一引出结构、所述第二引出结构、所述第一掺杂部、所述第二掺杂部四者错开

设置;所述抗反射层上设置有:暴露出所述第一引出结构的第一开口,以及暴露出所述第二引出结构的第二开口。

13.在一些实施例中,所述第一引出结构的数量为两个,两个所述第一引出结构分布于所述第一电极的相对两侧;和/或,所述第二引出结构的数量为两个,两个所述第二引出结构分布于所述第二电极的相对两侧。

14.在一些实施例中,所述第一掺杂部在参考平面上的正投影的面积,大于所述第二掺杂部在所述参考平面上的正投影的面积;其中,所述参考平面平行于所述半导体衬底;所述第二掺杂部沿所述第一掺杂部的至少部分边缘延伸,以围绕所述第一掺杂部。

15.在一些实施例中,所述第二掺杂部包括第一掺杂层和第二掺杂层;其中,所述第一掺杂层的掺杂浓度小于所述第二掺杂层的掺杂浓度。

16.再一方面,提供一种光电二极管阵列,包括:上述任一项所述的光电二极管,多个所述光电二极管的主体部为一体结构。

17.又一方面,提供一种光电探测器,包括:上述所述的光电二极管阵列。

18.又一方面,提供一种探测设备,包括:发射机构,用于向待测物体发射检测放射线;以及,如上述所述的光电探测器,所述光电探测器用于接收所述检测放射线经过所述待测物体透射后的检测放射线。

19.又一方面,提供一种光电二极管的制备方法,包括:对初始衬底的不同区域分别进行离子掺杂,以形成第一掺杂部和第二掺杂部;所述第一掺杂部与所述第二掺杂部间隔设置、且导电类型不同;所述第一掺杂部与所述主体部形成pn结;形成第一电极,所述第一电极覆盖至少部分所述第一掺杂部,以与所述第一掺杂部接触;以及,形成第二电极,所述第二电极覆盖至少部分所述第二掺杂部,以与所述第二掺杂部接触;其中,所述第一电极和所述第二电极中,至少所述第一电极为透明电极。

20.在一些实施例中,所述制备方法还包括:形成抗反射层,所述抗反射层位于所述第一电极和所述第二电极远离所述半导体衬底的一侧;其中,所述第一电极、所述第二电极、所述第一掺杂部、所述第二掺杂部四者在参考平面上的正投影位于所述抗反射层在所述参考平面上的正投影之内;所述参考平面平行于所述半导体衬底。

21.在一些实施例中,在形成所述第一电极的同时,还形成与第一电极电连接的第一引出结构;在形成所述第二电极的同时,还形成与第二电极电连接的第二引出结构;其中,在所述半导体衬底的厚度方向上,所述第一引出结构、所述第二引出结构、所述第一掺杂部、所述第二掺杂部四者错开设置所述制备方法还包括:在所述减反射膜上形成:暴露出所述第一引出结构的第一开口,以及暴露出所述第二引出结构的第二开口。

22.本公开提供的光电二极管及其制备方法、光电二极管阵列和光电探测器具有如下有益效果:

23.本公开提供的光电二极管,包括半导体衬底、第一电极和第二电极。其中,半导体衬底包括主体部和间隔设置且导电类型不同的第一掺杂部和第二掺杂部,第一掺杂部与主体部形成pn结;第一电极,覆盖至少部分所述第一掺杂部;第二电极,覆盖至少部分所述第二掺杂部,且至少第一电极为透明电极,这样设计,无需在光敏区(即pn结)上方进行接触区开孔,改善了因刻蚀工艺而造成光电二极管的电阻大、暗电流大、膜层搭接不良等问题。

24.本公开提供的光电二极管的制作方法、光电二极管阵列和、光电探测器和探测设

备,所能实现的有益效果,与上述技术方案提供的光电二极管所能达到的有益效果相同,在此不做赘述。

附图说明

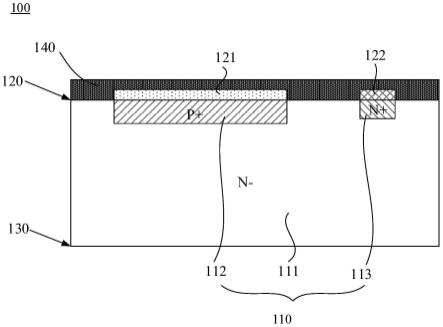

25.图1为本公开一些实施例提供的一种光电二极管的结构图;

26.图2为本公开一些实施例提供的又一种光电二极管的结构图;

27.图3为本公开一些实施例提供的一种光电二极管阵列的结构图;

28.图4为本公开一些实施例提供的一种光电探测器的结构图;

29.图5为本公开一些实施例提供的一种探测设备的结构图;

30.图6为本公开一些实施例提供的一种光电二极管的制备方法的流程图;

31.图7a~图7e为本公开一些实施例提供的一种光电二极管的制备方法中各步骤对应的结构图。

具体实施方式

32.下面将结合附图,对本公开一些实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本公开一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本公开所提供的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。

33.除非上下文另有要求,否则,在整个说明书和权利要求书中,术语“包括(comprise)”及其其他形式例如第三人称单数形式“包括(comprises)”和现在分词形式“包括(comprising)”被解释为开放、包含的意思,即为“包含,但不限于”。在说明书的描述中,术语“一个实施例(one embodiment)”、“一些实施例(some embodiments)”、“示例性实施例(exemplary embodiments)”、“示例(example)”、“特定示例(specific example)”或“一些示例(some examples)”等旨在表明与该实施例或示例相关的特定特征、结构、材料或特性包括在本公开的至少一个实施例或示例中。上述术语的示意性表示不一定是指同一实施例或示例。此外,所述的特定特征、结构、材料或特点可以以任何适当方式包括在任何一个或多个实施例或示例中。

34.以下,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本公开实施例的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。

35.在描述一些实施例时,可能使用了“耦接”和“连接”及其衍伸的表达。例如,描述一些实施例时可能使用了术语“连接”以表明两个或两个以上部件彼此间有直接物理接触或电接触。又如,描述一些实施例时可能使用了术语“耦接”以表明两个或两个以上部件有直接物理接触或电接触。然而,术语“耦接”或“通信耦合(communicatively coupled)”也可能指两个或两个以上部件彼此间并无直接接触,但仍彼此协作或相互作用。这里所公开的实施例并不必然限制于本文内容。

36.本文参照作为理想化示例性附图的剖视图和/或平面图描述了示例性实施方式。在附图中,为了清楚,放大了层和区域的厚度。因此,可设想到由于例如制造技术和/或公差引起的相对于附图的形状的变动。因此,示例性实施方式不应解释为局限于本文示出的区

域的形状,而是包括因例如制造而引起的形状偏差。例如,示为矩形的蚀刻区域通常将具有弯曲的特征。因此,附图中所示的区域本质上是示意性的,且它们的形状并非旨在示出设备的区域的实际形状,并且并非旨在限制示例性实施方式的范围。

37.请参阅图1,本公开的一些实施例提供了一种光电二极管100。该光电二极管100包括:半导体衬底110、第一电极121和第二电极122。

38.其中,半导体衬底110例如可以为硅(si)晶片。半导体衬底110包括彼此相对的两个表面:第一表面120和第二表面130。这两个表面可以基本上平行。

39.半导体衬底110包括主体部111和位于主体部111同一侧的第一掺杂部112和第二掺杂部113。

40.需要说明的是,第一掺杂部112和第二掺杂部113均是在初始衬底中掺入杂质离子所形成的。示例性的,初始衬底可以掺杂有合适的导电类型,例如:n型。在此基础上,通过在初始衬底的不同区域进一步掺入不同类型且不同浓度的杂质离子,可以在初始衬底的不同区域形成不同类型的掺杂部,从而可以形成包括主体部111、第一掺杂部112和第二掺杂部113的半导体衬底110。

41.掺入杂质离子时所用的方法可以为离子注入法或者扩散方法等。

42.在向初始衬底的部分区域进一步掺入离子浓度小于第一预设浓度但大于第二预设浓度的受主杂质时,可以形成p型掺杂部。其中,受主杂质是指位于元素周期表第iii族中的一种元素,例如硼或者铟,它们的价电子带都只有三个电子。而在向初始衬底的部分区域进一步掺入离子浓度小于第一预设浓度但大于第二预设浓度的施主杂质时,可以形成n型掺杂部。其中,施主杂质可为五价元素砷、磷、锑等。示例性的,第一预设浓度一般为1e18/cm3,第二预设浓度一般为1e14/cm3。

43.在一些示例中,还可根据杂质的掺杂浓度,对掺杂区域进行标识。若杂质浓度为1

×

10

17

cm-3

左右以上的高杂质浓度,则在导电类型上附加“+”表示,如p+掺杂部表示该掺杂区域掺杂了高杂质浓度的p型杂质。若杂质浓度为1

×

10

15

cm-3

左右以下的低杂质浓度,则在导电类型上附加

“‑”

表示,如p-掺杂部表示该掺杂区域掺杂了低杂质浓度的p型杂质。

44.上述第一掺杂部112与第二掺杂部113间隔设置、且导电类型不同。其中,一个导电类型为p型,另一个导电类型为n型。为了方便说明,下文中:以主体部111为n-型区域,第一掺杂部112为p+区域,第二掺杂部113为n+区域,第一掺杂部112与主体部111形成pn结为例进行介绍。

45.第一电极121覆盖至少部分第一掺杂部112,以与所述第一掺杂部112接触。第二电极122覆盖至少部分所述第二掺杂部113,以与所述第二掺杂部113接触。入射光可以从第一表面120处入射到光电二极管100的pn结处,携带能量的光子进入到pn结内,把能量传递给共价键上的束缚电子,使部分电子挣脱共价键,从而产生电子空穴对。电子可以在内建电场或外加偏置电场作用下,向第二电极122位置处漂移或扩散,并最终被第二电极122收集。另外,空穴可以在内建电场或外加偏置电场作用下,向第一电极121位置处漂移或扩散,并最终被第一电极121收集。在此基础上,可以从第一电极121读出电信号,并据此得到有关入射光的信息(例如,入射光的强度)。

46.第一电极121和第二电极122可以是在半导体衬底110上采用沉积工艺形成薄膜,然后采用光刻工艺对该薄膜进行图案化处理,形成上述第一电极121和第二电极122。

47.第一电极121和第二电极122中,至少第一电极121为透明电极。

48.需要说明的是,上述“至少第一电极121为透明电极”包括:第一电极121为透明电极,以及第一电极121和第二电极122均为透明电极两种情况。

[0049]“透明”是指光线可以穿过透明的结构。示例的,本公开中的透明结构的透过率可以达到80%或80%以上。在第一电极121为透明电极时,光线可穿过第一电极121,到达pn结区域。在第一电极121和第二电极122为透明电极时,光线可穿过第一电极121和第二电极122,到达pn结区域。

[0050]

本公开一些实施例提供的光电二极管100,第一掺杂部112与主体部111形成pn结,第一电极121与第一掺杂部112接触,当第一电极121为透明电极时,相较于金属电极而言,无需在光敏区上方进行接触区开孔,避免了因刻蚀工艺而造成光电二极管的电阻大、暗电流大、膜层搭接不良等特性和工艺问题;另一方面,第一电极121为透明电极,还可避免因第一电极121覆盖第一掺杂部112而造成对pn结区域的遮挡,使得pn结区域的感光区域的有效面积减小,从而入射至pn结的光线更多,激发出的电子空穴对相应增多,产生的电子和空穴也增多,进而提升了光电二极管100的量子效率。

[0051]

在一些实施例中,请继续参阅图1,第一电极121覆盖全部第一掺杂部112。

[0052]

本实施例中,由于第一电极121为透明电极,其光透过性较好,因此第一电极121既可以只覆盖第一掺杂部112的顶面中的一部分,以相对较小的接触面积与第一掺杂部112的顶面接触;又可以完全覆盖第一掺杂部112的顶面,以相对较大的接触面积与第一掺杂部112的顶面接触,此时第一电极121完全覆盖第一掺杂部112,可较好的收集第一掺杂部112内的载流子,从而提高了光电二极管100的量子效率。

[0053]

在一些实施例中,第二电极122也为透明电极,此时,请继续参阅图1,第二电极122可以覆盖全部第二掺杂部113。

[0054]

本实施例中,由于第二电极122为透明电极,其光透过性较好,因此第二电极122既可以只覆盖第二掺杂部113的顶面中的一部分,以相对较小的接触面积与第二掺杂部113的顶面接触;又可以完全覆盖第二掺杂部113的顶面,以相对较大的接触面积与第二掺杂部113的顶面接触,此时第二电极122完全覆盖第二掺杂部113,可较好的收集第二掺杂部113内的载流子,从而提高了光电二极管100的量子效率。

[0055]

在一些实施例中,透明电极的材料包括氧化铟锡或氧化铟锌中的至少一者。

[0056]

氧化铟锡(indium tin oxide,简称:ito)主要由in2o3和sno2混合而成,其光的透过性较好,导电性能好。氧化铟锌(indium zinc oxide,简称:izo)同样具有较好的光的透过性和导电性能。以氧化铟锡为例,可采用溅射如pvd(physical vapor deposition,物理气相沉积)在半导体衬底110的第一表面120沉积一层ito薄膜,经光刻、刻蚀后形成第一电极121。采用氧化铟锡或氧化铟锌制成的电极,均可以减少对光的遮挡,从而提高光电二极管100的量子效率。需要说明的是,氧化铟锡或氧化铟锌可能存在多种形态,本公开的实施例不对氧化铟锡或氧化铟锌的形态做出限定,即包括所有形态。以氧化铟锡为例,包括非晶氧化铟锡和多晶氧化铟锡。可在形成第一电极121后,将非晶氧化铟锡退火转化成多晶氧化铟锡。

[0057]

当第二电极122也为透明电极时,以氧化铟锡为例,可直接在半导体衬底110的第一表面120通过pvd(physical vapor deposition,物理气相沉积)等方式沉积一层ito薄

膜。由于ito薄膜是无机物层,该过程不会对第二掺杂部113造成损伤。ito薄膜经光刻、刻蚀后形成第二电极122。

[0058]

本实施例中,透明电极的材料包括氧化铟锡或氧化铟锌中的至少一者,氧化铟锡或氧化铟锌均为无机材料,可直接在半导体衬底110的第一表面120通过pvd(physical vapor deposition,物理气相沉积)等方式沉积一层ito薄膜以形成第一电极121和第二电极122,而不会对第一掺杂部112和第二掺杂部113造成损伤,可避免现有技术中需要在光敏区的抗反射涂层(anti reflection coating,简称:arc)进行开孔,以实现阳极、阴极与n+区域/p+区域的连接时,因刻蚀工艺的不确定性而造成光电二极管的电阻大、暗电流大、膜层搭接不良等特性和工艺问题;而且,由于氧化铟锡和氧化铟锌具有较好的光的透过性和导电性能,其对光的遮挡的影响不大,因而采用氧化铟锡和氧化铟锌制成的第一电极121和第二电极122的面积可设置较大,从而增大第一电极121和第二电极122与载流子的接触面积,从而增大载流子的收集面积,进而提高光电二极管100的量子效率。

[0059]

在一些实施例中,请继续参阅图1,光电二极管100还包括:抗反射层140。抗反射层140位于第一电极121和第二电极122远离半导体衬底110的一侧。当以平行于半导体衬底110的平面为参考平面时,第一电极121、第二电极122、第一掺杂部112和第二掺杂部113在参考平面上的正投影位于抗反射层140在所述参考平面上的正投影之内。

[0060]

本实施例中,在光电二极管100的表面沉积抗反射层140,且第一电极121、第二电极122、第一掺杂部112和第二掺杂部113在参考平面上的正投影位于抗反射层140在所述参考平面上的正投影之内,可以隔离外界杂质进入半导体衬底110,还可作为第一电极121和第二电极122的绝缘物。此外,根据光学及绝缘物特性,还可设计为抗光线反射增透膜,减少半导体衬底110和光电二极管100对光线的反射,增加光线的透光率。

[0061]

在一些实施例中,抗反射层140的材料包括氮化硅或二氧化硅中的至少一者。氮化硅或二氧化硅的透明覆盖层绝缘性能好,抗反射效果好,可较好的隔离外界杂质。

[0062]

在一些实施例中,请参阅图2,光电二极管100还包括:第一引出结构151和第二引出结构152。

[0063]

第一引出结构151,与第一电极121同层设置且电连接。第二引出结构152,与第二电极122同层设置且电连接。

[0064]

其中,在半导体衬底110的厚度方向上,第一引出结构151、第二引出结构152、第一掺杂部112、第二掺杂部113四者错开设置。

[0065]

抗反射层140上设置有:暴露出第一引出结构151的第一开口161,以及暴露出第二引出结构152的第二开口162。

[0066]

需要说明的是,“同层”指的是采用同一成膜工艺形成用于形成特定图形的膜层,然后利用同一掩模板通过一次构图工艺形成的层结构。根据特定图形的不同,同一构图工艺可能包括多次曝光、显影或刻蚀工艺,而形成的层结构中的特定图形可以是连续的也可以是不连续的,这些特定图形还可能处于不同的高度或者具有不同的厚度。

[0067]

本实施例中,通过设置第一引出结构151与第一电极121电连接;设置第二引出结构152与和第二电极122电连接;第一引出结构151和第二引出结构152通过对应的开口可以实现第一电极121和第二电极122与外部的连通,进而保证光电二极管100的性能比较稳定;另一方面,第一引出结构151和第二引出结构152在半导体衬底110的厚度方向上,与第一掺

杂部112、第二掺杂部113错开设置,不具有重叠区域,避免第一引出结构151和第二引出结构152可能对第一掺杂部112、第二掺杂部113形成遮挡,造成光电二极管100的量子效率降低。

[0068]

在一些实施例中,请继续参阅图2,第一引出结构151的数量为两个,两个第一引出结构151分布于第一电极121的相对两侧。

[0069]

本实施例中,在光电二极管100中,第一引出结构151的数量为两个,两个第一引出结构151关于第一电极121对称设置。其中一个第一引出结构151可作为生产和测试阶段主要使用的元件,另一个第一引出结构151可作为备用,在前一第一引出结构151损坏时使用,从而提高了光电二极管100的可靠性。

[0070]

在一些实施例中,请继续参阅图2,第二引出结构152的数量为两个,两个第二引出结构152分布于第一电极121的相对两侧。

[0071]

本实施例中,在光电二极管100中,第二引出结构152的数量为两个,两个第二引出结构152关于第二电极122对称设置。其中一个第二引出结构152可作为生产和测试阶段主要使用的元件,另一个第二引出结构152可作为备用,在前一第二引出结构152损坏时使用,从而提高了光电二极管100的可靠性。

[0072]

在本公开的一些实施例中,第一引出结构151以及第二引出结构152的具体实现方式不局限于上面描述的方式,其可以为任意使用的实现方式,例如为本领域技术人员熟知的常规连接方式,只需保证实现相应功能即可。上述示例并不能限制本公开的保护范围。在实际应用中,技术人员可以根据情况选择使用或不使用上述第一引出结构151以及第二引出结构152的一个或多个,基于前述第一引出结构151以及第二引出结构152的各种组合变型均不脱离本公开的原理,对此不再赘述。

[0073]

在一些实施例中,请继续参阅图1和图2,以平行于半导体衬底110的平面为参考平面,第一掺杂部112在参考平面上的正投影的面积,大于第二掺杂部113在参考平面上的正投影的面积。第二掺杂部113沿第一掺杂部112的至少部分边缘延伸,以围绕第一掺杂部112。

[0074]

此处,“以平行于半导体衬底110的平面为参考平面”是指,以平行于半导体衬底110的第一表面120和第二表面130的平面为参考平面。

[0075]

本实施例中,第一掺杂部112在参考平面上的正投影的面积,大于第二掺杂部113在参考平面上的正投影的面积,光敏区的有效面积相对较大,更多的入射光入射到光电二极管100的pn结处,可较好的收集第一掺杂部112内的载流子,从而提高了光电二极管100的量子效率。

[0076]

在一些实施例中,请继续参阅图2,第二掺杂部113包括第一掺杂层1131和第二掺杂层1132。第一掺杂层1131的掺杂浓度小于所述第二掺杂层1132的掺杂浓度。

[0077]

其中,第一掺杂层1131可以为n阱nw,第二掺杂层1132可以为n+区域。n+区域位于n阱nw层的上面(也即n+区域与第二电极122直接接触)。

[0078]

需要说明的是,“n阱nw”为向主体部111上掺入一定浓度的磷元素所形成的。

[0079]

本实施例中,第二掺杂部113包括n阱nw的第一掺杂层1131和n+区域的第二掺杂层1132,高浓度n型掺杂n+区域设置在n阱nw上面,可以作为n阱nw的欧姆接触,可以减少接触电阻。

[0080]

请参阅图3,本公开还提供了一种光电二极管阵列200,该光电二极管阵列200包括上述任意一种所述的光电二极管100。

[0081]

其中,多个光电二极管100的主体部111为一体结构。多个光电二极管100设置于半导体衬底110内呈阵列分布。

[0082]

本公开提供的光电二极管阵列200包含上述任一光电二极管100,一方面,光电二极管阵列200能实现上述技术方案提供的光电二极管所能达到的有益效果,另一方面,多个光电二极管100的主体部111为一体结构,可以简化光电二极管阵列200的制造工艺,节省制造成本。

[0083]

请参阅图4,本公开还提供了一种光电探测器1000。该光电探测器1000包括上述光电二极管阵列200。光电二极管阵列200中的每个光电二极管100可以构成光电探测器1000的一个像素p。

[0084]

本公开提供的光电探测器1000所能实现的有益效果,与上述技术方案提供的光电二极管阵列200所能达到的有益效果相同,在此不做赘述。

[0085]

本公开还提供了一种探测设备3000。该探测设备3000包括上述光电探测器1000。

[0086]

示例性的,该探测设备3000可以包括安检机、ct机以及医疗x光机等产品。本公开实施例对上述检测装置的具体形式不做特殊限制。

[0087]

在一些示例中,请参阅图5,该探测设备3000还包括发射机构2000。

[0088]

示例性的,发射机构2000用于向待测物体发射检测放射线,如发射紫外线、x射线、α射线、β射线和γ射线。光电探测器1000用于接收检测放射线经过待测物体透射或反射后的检测放射线。本公开对发射机构2000发射的放射线的类型不做限定。

[0089]

示例性的,请参阅图5,上述探测设备3000为医疗x光机。医疗x光机是一种常用的医疗透视检查设备。医疗x光机包括发射机构2000和光电探测器1000。发射机构2000用于向待测物体发射x射线。光电探测器1000用于接收经过待测物体透射后的x射线。

[0090]

x射线对不同物质的穿透性不同。x射线穿过待测物体(如行李或人体)时,不同物质组成、不同密度和不同厚度的待测物体内部结构能够不同程度地吸收x射线。密度、厚度越大,吸收射线越多;密度、厚度越小,吸收射线越少,所以从物品透射出来的x射线的强度会发生相应的变化。在医疗x光机中,参见图5,为了便于描述,将发射机构2000发射的x射线命名为第一x射线s1,从人体透射出来的x射线命名为第二x射线s2。当第一x射线s1透过人体后,由于人体各组织的穿透性不同,从人体透射出来的第二x射线s2的强度也会有所区别。

[0091]

光电探测器1000接收到第二x射线s2,并将第二x射线s2转化成可见光,再将可见光转为电信号。第一x射线s1可以与电流信号成正比或者近似成正比。具体的,当入射至光电探测器1000的光信号较多时,如第二x射线s2的强度较强,由该光电探测器1000输出的电信号,例如电流较大,反之电流较小。电信号可用于成像装置形成图像。人体各组织的穿透性不同造成第二x射线s2的强度存在差异,使得电信号大小不同,从而使得成像装置的图像上形成了明暗不同的影像。如此,专业人士,如医生可以判断患者体内病灶的位置和情况。

[0092]

上述是以电信号可以与x射线成正比为例进行的说明,当然电信号还可以与x射线成反比或者近似成反比,此处不再赘述。

[0093]

在另一些实施例中,上述探测设备3000还可以为安检机。和医疗x光机所不同的

是,安检机用于对物品如地铁、高铁行李检测进行检测,根据从物品透射出来的射线强度能够反映出物品内部结构信息,从而辅助安全人员对物品进行安全检查。

[0094]

请参阅图6,本公开还提供了一种光电二极管100的制备方法,用于制备上述的光电二极管100。光电二极管100的制备方法包括步骤s1~s3。

[0095]

s1:对初始衬底的不同区域分别进行离子掺杂,以形成第一掺杂部112和第二掺杂部113。

[0096]

在该步骤中,如图7a所示。其中,所述第一掺杂部112与所述第二掺杂部113间隔设置、且导电类型不同。所述第一掺杂部112与主体部111形成pn结。

[0097]

s2:形成第一电极121,第一电极121覆盖至少部分第一掺杂部112,以与第一掺杂部112接触。

[0098]

在该步骤中,如图7b所示。其中,第一电极121为透明电极。透明电极的材料包括氧化铟锡或氧化铟锌中的至少一者。以氧化铟锡为例,可采用溅射如pvd(physical vapor deposition,物理气相沉积)在半导体衬底110的表面沉积一层ito薄膜,经光刻、刻蚀后形成第一电极121。

[0099]

s3:形成第二电极122,第二电极122覆盖至少部分第二掺杂部113,以与第二掺杂部113接触。

[0100]

在该步骤中,如图7c所示。需要说明的是,在第二电极122也为透明电极时,第一电极121和第二电极122可通过一道工艺制得,从而有效简化光电二极管100的制作工艺流程,降低光电二极管100的制作成本。

[0101]

本公开一些实施例提供的光电二极管100的制备方法,可以用于制备上述任一实施例中的光电二极管100。该光电二极管100,至少第一电极121为透明电极,代替现有技术中的金属电极,因此,无需在光敏区上方进行接触区开孔,避免了因刻蚀工艺而造成光电二极管的电阻大、暗电流大、膜层搭接不良等特性和工艺问题;另一方面,第一电极121为透明电极,还可避免因第一电极121覆盖第一掺杂部112而造成对pn结区域的遮挡,使得pn结区域的感光区域的有效面积减小,从而入射至pn结的光线更多,激发出的电子空穴对相应增多,产生的电子和空穴也增多,进而提升了光电二极管100的量子效率。

[0102]

在一些实施例中,请参阅图7d。光电二极管100的制备方法还包括:

[0103]

形成抗反射层140。

[0104]

其中,抗反射层140位于第一电极121和第二电极122远离半导体衬底110的一侧。当以平行于半导体衬底110的平面为参考平面时,第一电极121、第二电极122、第一掺杂部112和第二掺杂部113在参考平面上的正投影位于抗反射层140在所述参考平面上的正投影之内。

[0105]

本实施例中,在光电二极管100的表面沉积抗反射层140,且第一电极121、第二电极122、第一掺杂部112和第二掺杂部113在参考平面上的正投影位于抗反射层140在所述参考平面上的正投影之内,可以隔离外界杂质进入半导体衬底110,还可作为第一电极121和第二电极122的绝缘物。此外,根据光学及绝缘物特性,还可设计为抗光线反射增透膜,减少半导体衬底110和光电二极管100对光线的反射,增加光线的透光率。

[0106]

在一些实施例中,在形成所述第一电极121的同时,还形成与第一电极电121连接的第一引出结构151;在形成第二电极122的同时,还形成与第二电极122电连接的第二引出

结构152。此时,在该步骤之前,也包括上述步骤s1~s3。所述制备方法还包括:在抗反射层140上形成:暴露出第一引出结构151的第一开口161,以及暴露出第二引出结构152的第二开口162。

[0107]

在该步骤中,如图7e所示。其中,在半导体衬底110的厚度方向上,第一引出结构151、第二引出结构152、第一掺杂部112、第二掺杂部113四者错开设置。

[0108]

本实施例中,通过设置第一引出结构151与第一电极121电连接;设置第二引出结构152与和第二电极122电连接;第一引出结构151和第二引出结构152通过对应的开口可以实现第一电极121和第二电极122与外部的连通,进而保证光电二极管100的性能比较稳定;另一方面,第一引出结构151和第二引出结构152在半导体衬底110的厚度方向上,与第一掺杂部112、第二掺杂部113错开设置,不具有重叠区域,避免第一引出结构151和第二引出结构152可能对第一掺杂部112、第二掺杂部113形成遮挡,保证了光敏区(即pn结)的完成性,提高了光电二极管100的量子效率。

[0109]

综上所述,本公开一些实施例提供的光电二极管100,第一掺杂部112与主体部111形成pn结,第一电极121第一掺杂部112接触,当第一电极121为透明电极时,相较于金属电极而言,无需在光敏区上方进行接触区开孔,避免了因刻蚀工艺而造成光电二极管的电阻大、暗电流大、膜层搭接不良等特性和工艺问题;另一方面,第一电极121为透明电极,还可避免因第一电极121覆盖第一掺杂部112而造成对pn结区域的遮挡,使得pn结区域的感光区域的有效面积减小,从而入射至pn结的光线更多,激发出的电子空穴对相应增多,产生的电子和空穴也增多,进而提升了光电二极管100的量子效率。

[0110]

本公开一些实施例提供的光电二极管阵列200以及光电探测器1000包括上述技术方案提供的光电二极管100,至少包括与上述技术方案提供的光电二极管100相同的技术效果。

[0111]

以上所述,仅为本公开的具体实施方式,但本公开的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本公开揭露的技术范围内,想到变化或替换,都应涵盖在本公开的保护范围之内。因此,本公开的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1