一种分区控压喷淋头的制作方法

1.本发明属于喷淋头技术领域,具体涉及一种分区控压喷淋头。

背景技术:

2.在一些电子原件产品加工过程中,加工工艺要求晶圆的整个平面区域在相同时间内经过刻蚀加工,从而获得均一刻蚀效果。

3.传统的喷淋头为内部一个空间,充气管路为一路,上述结构导致靠近充气管路接头的喷气孔与远离充气管路接头的喷气孔在喷气流量上存在差异,进而使所生产的晶元产品在径向上的刻蚀效果呈环装不均匀。

4.因此提供一种分区控压喷淋头,以克服传统喷淋头所造成的刻蚀效果不均匀的缺陷。

技术实现要素:

5.针对上述背景技术所提出的问题,本发明的目的是:旨在提供一种分区控压喷淋头。

6.为实现上述技术目的,本发明采用的技术方案如下:

7.一种分区控压喷淋头,其从下至上包括喷射板、隔环、连接板、绝缘环、转接环、盖板、固定座;

8.所述固定座内腔通入ⅳ区供气管、

ⅴ

区供气管、ⅵ区供气管和射频电缆;

9.所述隔环与连接板之间形成第一储气空间,所述第一储气空间存在两条同轴分布的环形筋板,所述环形筋板将第一储气空间由内而外分割为ⅵ区均压空间、

ⅴ

区均压空间和ⅳ区均压空间;

10.所述喷射板与隔环之间形成第二储气空间,所述第二储气空间连接有第一隔套和第二隔套,所述第一隔套和第二隔套将第二储气空间由内而外分割为ⅲ区均压空间、ⅱ区均压空间、ⅰ区均压空间;

11.所述喷射板的外形为圆形,所述喷射板设有喷射孔,所述喷射孔呈环状分布,并对应ⅲ区均压空间、ⅱ区均压空间、ⅰ区均压空间的区域,每一个区域的所述喷射孔数量之比等于ⅲ区均压空间、ⅱ区均压空间、ⅰ区均压空间区域面积之比;

12.所述隔环沿环状设有若干过气孔,所述过气孔将ⅰ区均压空间和ⅳ区均压空间连通,将ⅱ区均压空间和

ⅴ

区均压空间连通,将ⅲ区均压空间和ⅵ区均压空间连通;

13.所述ⅳ区供气管、

ⅴ

区供气管、ⅵ区供气管的出气端均与连接板固定连接。

14.进一步限定,所述ⅳ区供气管、

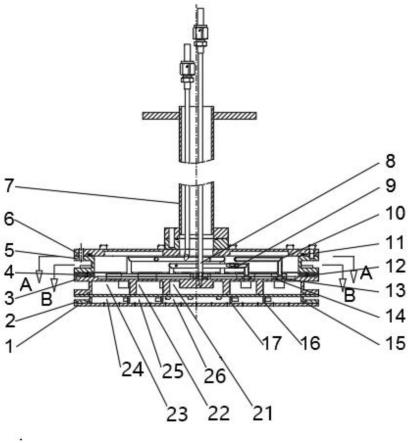

ⅴ

区供气管、ⅵ区供气管均通过绝缘板安装在连接板上,这样的结构设计,使得连接板和ⅳ区供气管、

ⅴ

区供气管、ⅵ区供气管之间存在绝缘保护。

15.进一步限定,所述ⅳ区供气管、

ⅴ

区供气管、ⅵ区供气管的管内流通氩气,这样的结构设计,通过ⅳ区供气管、

ⅴ

区供气管、ⅵ区供气管提供需要的惰性气体。

16.进一步限定,所述转接环、盖板之间连接有第一密封胶圈,这样的结构设计,完成转接环、盖板之间的密封,防止气体泄漏。

17.进一步限定,所述连接板和绝缘环之间以及绝缘环和转接环之间连接有第二密封胶圈,这样的结构设计,完成连接板和绝缘环之间以及绝缘环和转接环之间的密封,防止气体泄漏。

18.进一步限定,所述连接板和绝缘板之间以及绝缘板和ⅳ区供气管、

ⅴ

区供气管、ⅵ区供气管之间均连接有第三密封胶圈,这样的结构设计,通过第三密封胶圈对上述连接处进行密封,防止气体泄漏。

19.进一步限定,所述喷射板、隔环之间连接有第四密封胶圈,这样的结构设计,完成喷射板、隔环之间的密封,防止气体泄漏。

20.进一步限定,所述隔环、连接板、绝缘环、转接环之间通过螺柱螺母组件固定连接,这样的结构设计,使得隔环、连接板、绝缘环、转接环之间可以重复拆装。

21.本发明的有益效果:

22.1.本发明的一种分区控压喷淋头具备ⅳ区供气管、

ⅴ

区供气管、ⅵ区供气管共三路供气管,分别对ⅵ区均压空间、

ⅴ

区均压空间、ⅳ区均压空间进行充气,并经过一次均压,而后又将气体充入ⅲ区均压空间、ⅱ区均压空间、ⅰ区均压空间做进一步均压,使透过喷射板的各区域气体处于流量相等的状态,从而克服传统喷淋头所造成的刻蚀效果不均匀的缺陷;

23.2.ⅳ区供气管、

ⅴ

区供气管、ⅵ区供气管又可以单独调整各自的进气量,进行单独流量控制,根据所生产晶圆的刻蚀效果进行人为调整,对需要刻蚀量大的区域增加充气流量,对需要刻蚀量小的区域减小充气流量,通过调整每个区的充气流量进而达到调整该区域喷射气体的流量,各区域协调作用,使得刻蚀晶圆达到预想效果。

附图说明

24.本发明可以通过附图给出的非限定性实施例进一步说明;

25.图1为本发明一种分区控压喷淋头实施例的结构示意图;

26.图2为本发明一种分区控压喷淋头实施例中a-a的剖视图;

27.图3为本发明一种分区控压喷淋头实施例中b-b的剖视图;

28.主要元件符号说明如下:

29.喷射板1、隔环2、连接板3、绝缘环4、转接环5、盖板6、固定座7、ⅵ区供气管8、

ⅴ

区供气管9、ⅳ区供气管10、第一密封胶圈11、第二密封胶圈12、第三密封胶圈13、绝缘板14、第四密封胶圈15、第一隔套16、第二隔套17、射频电缆18、螺柱螺母组件19、ⅵ区均压空间21、

ⅴ

区均压空间22、ⅳ区均压空间23、ⅲ区均压空间26、ⅱ区均压空间25、ⅰ区均压空间24。

具体实施方式

30.为了使本领域的技术人员可以更好地理解本发明,下面结合附图和实施例对本发明技术方案进一步说明。

31.如图1-3所示,本发明的一种分区控压喷淋头,其从下至上包括喷射板1、隔环2、连接板3、绝缘环4、转接环5、盖板6、固定座7;

32.固定座7内腔通入ⅳ区供气管10、

ⅴ

区供气管9、ⅵ区供气管8和射频电缆18;

33.隔环2与连接板3之间形成第一储气空间,第一储气空间存在两条同轴分布的环形筋板,环形筋板将第一储气空间由内而外分割为ⅵ区均压空间21、

ⅴ

区均压空间22和ⅳ区均压空间23;

34.喷射板1与隔环2之间形成第二储气空间,第二储气空间连接有第一隔套16和第二隔套17,第一隔套16和第二隔套17将第二储气空间由内而外分割为ⅲ区均压空间26、ⅱ区均压空间25、ⅰ区均压空间24;

35.喷射板1的外形为圆形,喷射板1设有喷射孔,喷射孔呈环状分布,并对应ⅲ区均压空间26、ⅱ区均压空间25、ⅰ区均压空间24的区域,每一个区域的喷射孔数量之比等于ⅲ区均压空间26、ⅱ区均压空间25、ⅰ区均压空间24区域面积之比;

36.隔环2沿环状设有若干过气孔,过气孔将ⅰ区均压空间24和ⅳ区均压空间23连通,将ⅱ区均压空间25和

ⅴ

区均压空间22连通,将ⅲ区均压空间26和ⅵ区均压空间21连通;

[0037]ⅳ区供气管10、

ⅴ

区供气管9、ⅵ区供气管8的出气端均与连接板3固定连接。

[0038]

本实施例中,ⅳ区供气管10将惰性气体充入ⅳ区均压空间23,

ⅴ

区供气管9将惰性气体充入

ⅴ

区均压空间22,ⅵ区供气管8将惰性气体充入ⅵ区均压空间21,ⅵ区均压空间21、

ⅴ

区均压空间22、ⅳ区均压空间23分别对进入其中的惰性气体做第一次均压处理,随后惰性气体通过隔环2上的若干过气孔分别进入下一级,ⅲ区均压空间26、ⅱ区均压空间25、ⅰ区均压空间24分别对进入其中的惰性气体做第二次均压处理,随后惰性气体通过喷射板1上呈环状分布的喷射孔排出,由于经过两次均压处理,透过喷射板1的各区域气体将处于流量相等的状态;

[0039]

此外,ⅳ区供气管10、

ⅴ

区供气管9、ⅵ区供气管8又可以单独调整各自的进气量,进行单独流量控制,根据所生产晶圆的刻蚀效果进行人为调整,对需要刻蚀量大的区域增加充气流量,对需要刻蚀量小的区域减小充气流量。

[0040]

喷射板1、隔环2、连接板3、绝缘环4、转接环5、盖板6、固定座7、ⅵ区供气管8、

ⅴ

区供气管9、ⅳ区供气管10、第一密封胶圈11、第二密封胶圈12、第三密封胶圈13、绝缘板14、第四密封胶圈15、第一隔套16、第二隔套17、射频电缆18、螺柱螺母组件19、ⅵ区均压空间21、

ⅴ

区均压空间22、ⅳ区均压空间23、ⅲ区均压空间26、ⅱ区均压空间25、ⅰ区均压空间24。

[0041]

优选,ⅳ区供气管10、

ⅴ

区供气管9、ⅵ区供气管8均通过绝缘板14安装在连接板3上,这样的结构设计,使得连接板3和ⅳ区供气管10、

ⅴ

区供气管9、ⅵ区供气管8之间存在绝缘保护。实际上,也可以根据具体情况具体考虑进行绝缘保护的其它结构形状。

[0042]

优选,ⅳ区供气管10、

ⅴ

区供气管9、ⅵ区供气管8的管内流通氩气,这样的结构设计,通过ⅳ区供气管10、

ⅴ

区供气管9、ⅵ区供气管8提供需要的惰性气体。实际上,也可以根据具体情况具体考虑其它类型的惰性气体。

[0043]

优选,转接环5、盖板6之间连接有第一密封胶圈11,这样的结构设计,完成转接环5、盖板6之间的密封,防止气体泄漏。实际上,也可以根据具体情况具体考虑进行密封的其它结构形状。

[0044]

优选,连接板3和绝缘环4之间以及绝缘环4和转接环5之间连接有第二密封胶圈12,这样的结构设计,完成连接板3和绝缘环4之间以及绝缘环4和转接环5之间的密封,防止气体泄漏。实际上,也可以根据具体情况具体考虑进行密封的其它结构形状。

[0045]

优选,连接板3和绝缘板14之间以及绝缘板14和ⅳ区供气管10、

ⅴ

区供气管9、ⅵ区供气管8之间均连接有第三密封胶圈13,这样的结构设计,通过第三密封胶圈13对上述连接处进行密封,防止气体泄漏。实际上,也可以根据具体情况具体考虑进行密封的其它结构形状。

[0046]

优选,喷射板1、隔环2之间连接有第四密封胶圈15,这样的结构设计,完成喷射板1、隔环2之间的密封,防止气体泄漏。实际上,也可以根据具体情况具体考虑进行密封的其它结构形状。

[0047]

优选,隔环2、连接板3、绝缘环4、转接环5之间通过螺柱螺母组件19固定连接,这样的结构设计,使得隔环2、连接板3、绝缘环4、转接环5之间可以重复拆装。实际上,也可以根据具体情况具体考虑隔环2、连接板3、绝缘环4、转接环5之间其它连接结构。

[0048]

上述实施例仅示例性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1