显示面板及显示面板的制作方法与流程

1.本技术涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板及显示面板的制作方法。

背景技术:

2.有机发光二极管(organic light-emitting diode,oled)显示面板因具有超越lcd的显示特性与品质,例如:轻薄化、短的反应时间、低的驱动电压、更好的显示色彩以及显示视角等优点,受到大家广泛的关注,近些年其发展日新月异,不仅可以制作曲面显示,同时也逐渐向大尺寸发展。

3.大尺寸oled显示面板由于尺寸比较大,且阴极较薄导致压降的问题更加亟待解决,尤其是顶发射的面板,极易产生目视可见的mura(显示不均)。目前,常采用辅助电极与阴极层并联以改善电压降现象,一般是在阴极和辅助电极之间设置倒梯形的隔离柱,但是隔离柱体积占比大,成型难度较高,影响开口率和封装,而且原材料的选择性较少,使得制作工艺变得复杂,降低生产效率,降低了良品率。

4.综上所述,现有显示面板存在辅助阴极的制作工艺复杂的问题。故,有必要提供一种显示面板及显示面板的制作方法来改善这一缺陷。

技术实现要素:

5.本技术实施例提供一种本发明实施例提供一种显示面板及其制作方法,可以改善电压降现象,提高显示面板的显示均一性,避免了隔离柱的制作,降低了工艺难度,提高了生产效率。

6.本技术实施例提供一种显示面板,包括:

7.衬底;

8.驱动电路层,设置于所述衬底上,所述驱动电路层中设置有辅助电极;

9.共通层,设置于所述驱动电路层的背离所述衬底的一侧;以及

10.阴极层,设置于所述共通层的背离所述驱动电路层的一侧;

11.其中,所述辅助电极包括多层堆叠设置的导电结构,所述辅助电极设置有搭接孔,所述共通层在所述搭接孔处断开设置,所述阴极层延伸至所述搭接孔内,并且与靠近所述衬底一侧的所述导电结构接触。

12.根据本技术一实施例,所述辅助电极包括:

13.第一导电结构;

14.第二导电结构,设置于所述第一导电结构靠近所述衬底的一侧;以及

15.第三导电结构,设置于所述第二导电结构靠近所述衬底的一侧;

16.所述搭接孔包括设置于所述第一导电结构的第一开口、以及设置于所述第二导电结构的第二开口;

17.其中,所述共通层在所述第一开口处断开设置,所述阴极层在所述第一开口以及所述第二开口处连续设置,并且延伸至所述第二开口内与所述第三导电结构接触。

18.根据本技术一实施例,所述第一开口的尺寸小于所述第二开口的尺寸。

19.根据本技术一实施例,所述搭接孔包括设置于所述第三导电结构的第三开口,所述第三开口的尺寸小于所述第二开口的尺寸。

20.根据本技术一实施例,所述第一导电结构的内周缘凸出于所述第二导电结构的内周缘,所述第三导电结构的内周缘凸出于所述第二导电结构的内周缘。

21.根据本技术一实施例,所述第一导电结构包括凸出于所述第二导电结构的内周缘的第一凸出部,所述第三导电结构包括凸出于所述第二导电结构的内周缘的第二凸出部,所述第一凸出部与所述第二凸出部以及所述第二导电结构的内侧壁之间形成底切空间,所述阴极层延伸至所述底切空间内,并且与所述第二凸出部接触。

22.根据本技术一实施例,所述驱动电路层包括源漏电极层,所述源漏电极层包括源极和漏极,所述辅助电极与所述源漏电极层设置于同一层。

23.根据本技术一实施例,所述驱动电路层包括源漏电极层,所述源漏电极层包括源极和漏极,所述辅助电极设置于所述源漏电极层的背离所述衬底的一侧。

24.根据本技术一实施例,所述驱动电路层包括保护层和平坦层,所述保护层设置于所述辅助电极的背离所述衬底的一侧,所述平坦层设置于所述保护层的背离所述辅助电极的一侧;

25.其中,所述驱动电路层设置有辅搭接孔,所述辅搭接孔贯穿所述平坦层和所述保护层,并裸露所述辅助电极。

26.根据本技术一实施例,所述第一导电结构与所述第三导电结构的材料相同,所述第一导电结构的材料包括金属合金,所述第二导电结构的材料为金属。

27.依据本技术上述实施例提供的显示面板,本技术实施例还提供一种显示面板的制作方法,所述显示面板的制作方法可以用于制备形成上述实施例所提供的显示面板,所述显示面板的制作方法包括:

28.在所述衬底上形成驱动电路层,所述驱动电路层内设有辅助电极,所述辅助电极包括多层堆叠设置的导电结构;

29.在所述辅助电极上形成搭接孔;

30.在所述驱动电路层的背离所述衬底的一侧形成共通层,所述共通层在所述搭接孔处断开;以及

31.在所述共通层的背离所述驱动电路层的一侧形成阴极层,所述阴极层延伸至所述搭接孔内,并且与靠近所述衬底一侧的所述导电结构接触。

32.本技术实施例的有益效果:本技术实施例提供一种显示面板及显示面板的制作方法,所述显示面板包括层叠设置在衬底上的驱动电路层、共通层和阴极层,通过将辅助阴极设置在所述显示面板的驱动电路层中,同时在所述辅助阴极上设置搭接孔,利用所述搭接孔,可以使所述共通层在所述搭接孔处断开,阴极层可以延伸至所述搭接孔内,并且与靠近所述衬底一侧的所述导电结构接触,如此可以改善电压降的情况,相较于现有技术,本技术不需要制作隔离柱,并且可以利用所述驱动电路层的制程可以同时制备形成所述辅助阴极,从而降低工艺难度,并提高生产效率。

附图说明

33.为了更清楚地说明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

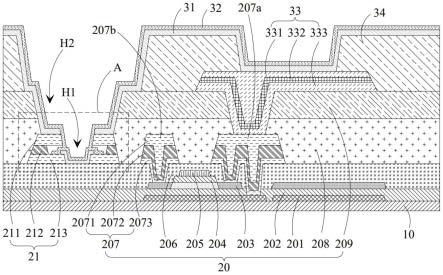

34.图1为本技术实施例提供的第一种显示面板的叠构示意图;

35.图2为本技术实施例提供的图1中a处的放大示意图;

36.图3为本技术实施例提供的辅助电极的结构示意图;

37.图4为本技术实施例提供的第二种显示面板的叠构示意图;

38.图5a至图5f为本技术实施例提供的显示面板的制作方法的流程结构示意图。

具体实施方式

39.以下各实施例的说明是参考附加的图示,用以例示本技术可用以实施的特定实施例。本技术所提到的方向用语,例如[上]、[下]、[前]、[后]、[左]、[右]、[内]、[外]、[侧面]等,仅是参考附加图式的方向。因此,使用的方向用语是用以说明及理解本技术,而非用以限制本技术。在图中,结构相似的单元是用以相同标号表示。

[0040]

下面结合附图和具体实施例对本技术做进一步的说明。

[0041]

本技术实施例提供一种显示面板,如图1所示,图1为本技术实施例提供的第一种显示面板的叠构示意图,所述显示面板包括衬底10、驱动电路层20、共通层31以及阴极层32。

[0042]

所述驱动电路层20设置于所述衬底10上。需要说明的是,设置于所述衬底10上,可以指的是与所述衬底10直接接触,也可以指的是与所述衬底10间接接触。

[0043]

所述共通层31设置于所述驱动电路层20的背离所述衬底10的一侧,所述阴极层32设置于所述共通层31的背离所述驱动电路层20的一侧。

[0044]

在本技术实施例中,所述共通层31可以包括但不限于层叠设置的空穴注入层、空穴传输层、电子传输层以及电子注入层,所述显示面板还可以包括有机发光材料层,所述有机发光材料层可以设置于所述空穴传输层和所述电子传输层之间。

[0045]

所述驱动电路层20中设有辅助电极21,所述辅助电极21包括多层堆叠设置的导电结构,所述辅助电极21设置有搭接孔h1,所述共通层31在所述搭接孔h1处断开设置,所述阴极层32延伸至所述搭接孔h1内,并且与所述辅助电极21中的靠近所述衬底10一侧的所述导电结构接触。

[0046]

需要说明的是,现有有机发光二极管显示面板由于金属材料的阴极层的厚度较高,造成方阻较大,电流压降严重,导致显示面板有明显的亮度不均的现行。本技术实施例中,通过在所述辅助电极21上设置搭接孔h1,共通层31在所述搭接孔h1处断开设置,所述阴极层32可以通过所述搭接孔h1与所述辅助电极21中靠近所述衬底10一侧的导电结构接触,以此形成与所述辅助电极21并联的电路结构。由于所述辅助电极21的电阻较小,当所述显示面板通电时,可以降低所述阴极层32的阻抗,以此减小电流压降,从而可以改善显示面板的亮度均匀性。

[0047]

本技术实施例中,通过将所述辅助电极21设置在所述驱动电路层20中,可以利用

所述驱动电路层20的制程,同时制备形成所述辅助电极21,利用所述辅助电极21中形成的搭接孔h1,可以使所述共通层31在所述搭接孔h1处断开,如此既可以实现阴极层32与所述辅助电极21搭接的效果,同时还不需要制作隔离柱,从而可以降低工艺难度,并提高生产效率。

[0048]

进一步的,所述辅助电极21包括第一导电结构211、第二导电结构212以及第三导电结构213。

[0049]

所述第二导电结构212设置于所述第一导电结构211靠近所述衬底10的一侧,所述第三导电结构213设置于所述第二导电结构212靠近所述衬底10的一侧。

[0050]

结合图2和图3所示,图2为本技术实施例提供的图1中a处的放大示意图,图3为本技术实施例提供的辅助电极的结构示意图,所述搭接孔h1包括相互连通的第一开口h11和第二开口h12,所述第一开口h11形成于所述第一导电结构211,所述第二开口h12形成于所述第二导电结构212。

[0051]

所述共通层31在所述第一开口h11处断开设置,所述阴极层32在所述第一开口h11以及所述第二开口h12处连续设置,并且延伸至所述第二开口h12内与所述第三导电结构213接触。

[0052]

所述搭接孔h1还包括与所述第二开口h12连通的第三开口h13,所述第三开口h13形成于所述第三导电结构213中。

[0053]

结合图2和图3所示,所述共通层31的一部分沉积形成在所述第三开口h13的底部,所述共通层31的另一部分沉积形成在所述第一导电结构211上,所述共通层31位于所述第三开口h13底部的部分与所述共通层31位于所述第一导电结构211之上的部分之间断开。

[0054]

所述阴极层32在所述第一开口h11和所述第二开口h12处连续设置,并且沿所述第一开口h11的内侧壁延伸至所述第二开口h12内,与所述第二开口h12所暴露出的所述第三导电结构213的背离所述衬底10的一侧接触,同时还覆盖位于所述第三开口h13底部的所述共通层31。

[0055]

进一步的,所述第一开口h11的尺寸小于所述第二开口h12的尺寸,所述第三开口h13的尺寸小于所述第二开口h12的尺寸。

[0056]

需要说明的是,所述第一开口h11的尺寸可以指的是如图3所示的截面图中所述第一开口h11的宽度。当所述第一开口h11为圆形时,所述第一开口h11的尺寸可以指的是所述第一开口h11的直径。其他开口尺寸的含义可以参考所述第一开口h11的尺寸,此处不做赘述。

[0057]

如图3所示,所述第一导电结构211的内周缘凸出于所述第二导电结构212的内周缘,所述第三导电结构213的内周缘凸出于所述第二导电结构212的内周缘。

[0058]

进一步的,所述第一导电结构211包括凸出于所述第二导电结构212的内周缘的第一凸出部2110,所述第三导电结构213包括凸出于所述第二导电结构212的内周缘的第二凸出部2130。

[0059]

所述第一凸出部2110与所述第二凸出部2130以及所述第二导电结构212的内周缘之间形成底切空间ua,所述阴极层32可以延伸至所述底切空间ua内,并且与所述第二凸出部2130的靠近所述第一导电结构211的一侧表面接触。

[0060]

进一步的,所述驱动电路层20可以包括但不限于依次层叠设置于所述衬底10上的

遮光层201、缓冲层202、有源层203、栅极绝缘层204、栅极金属层205、层间介质层206、源漏电极层207、保护层208以及平坦层209。

[0061]

所述保护层208和所述平坦层209的厚度均大于或等于1微米且小于或等于4微米。例如,所述保护层208的厚度可以是1微米、2微米、3微米或者4微米,所述平坦层209的厚度可以是1微米、2微米、3微米或者4微米。所述保护层208的厚度可以与所述平坦层209的厚度相等或者不等,此处不做限制。

[0062]

所述显示面板还包括设置于所述平坦层209的背离所述衬底10一侧的阳极33、设置于所述平坦层209的背离所述衬底10一侧且覆盖所述阳极33的像素定义层34,所述共通层31和所述阴极层32层叠设置于所述像素定义层34上。

[0063]

在其中一个实施例中,所述辅助电极21与所述源漏电极层207设置于同一层。

[0064]

如图2所示,所述辅助电极21和所述源漏电极层207均设置于所述层间介质层206的背离所述衬底10的一侧上。所述源漏电极层207可以包括源极207a和漏极207b,所述有源层203可以包括位于中间的半导体部以及位于所述半导体部两侧的导体部,所述源极207a和所述漏极207b分别通过所述层间介质层206的过孔与对应的所述导体部连接。

[0065]

进一步的,所述源漏电极层207包括多层堆叠设置的导电膜层。

[0066]

在其中一个实施例中,所述源漏电极层207可以包括第一导电层2071、第二导电层2072和第三导电层2073,所述第二导电层2072设置于所述第一导电层2071与所述第三导电层2073之间,所述第一导电层2071设置于所述第三导电层2073的背离所述衬底10的一侧。

[0067]

所述辅助电极21的所述第一导电结构211与所述源漏电极层207的第一导电层2071的材料相同,所述辅助电极21的所述第二导电结构212与所述源漏电极层207的第二导电层2072的材料相同,所述辅助电极21的所述第三导电结构213与所述源漏电极层207的第三导电层2073的材料相同。如此,可以利用所述源漏电极层207的制程,同步制备形成所述辅助电极21,如此可以省去单独用于制备所述辅助电极21所需的制程以及掩膜板,从而可以简化显示面板的制作工艺,降低生产成本。

[0068]

此外,将所述辅助电极21与所述源漏电极层207设置在同一层,还可以避免所述辅助电极21接触吸水性的光阻材料,从而可以降低封装失效的风险。

[0069]

进一步的,所述第一导电结构211的活泼性弱于所述第二导电结构212的活泼性,所述第三导电结构213的活泼性弱于所述第二导电结构212的活泼性。

[0070]

在对所述辅助电极21进行蚀刻时,活泼性较强的所述第二导电结构212的时刻速率大于所述第一导电结构211和所述第三导电结构213,以便形成于所述底切空间ua。

[0071]

进一步的,所述第一导电结构211与所述第三导电结构213的材料相同,所述第一导电结构211的材料包括金属合金,所述第二导电结构212的材料为金属。

[0072]

例如,所述第一导电结构211和所述第三导电结构213的材料均为钼钛合金(moti),所述第二导电结构212的材料为铜(cu)或者铝(al)。

[0073]

在其中一个实施例中,所述辅助电极21设置于所述源漏电极层207的背离所述衬底10的一侧。

[0074]

如图4所示,图4为本技术实施例提供的第二种显示面板的结构示意图,需要说明的是,图4所示的显示面板的结构与图1所示的显示面板的结构大致相同,区别在于所述辅助电极21设置的膜层位置不同。

[0075]

在图4所示的实施例中,所述源漏电极层207的背离所述衬底10的一侧设有第二层间介质层210,所述辅助电极21设置于所述第二层间介质层210的背离所述衬底10的一侧。

[0076]

所述第二层间介质层210的背离所述衬底10的一侧上还设有导电电极22,所述导电电极具有与所述辅助电极21相同的多层导电结构。所述阳极33通过贯穿所述平坦层209和所述保护层208的过孔与所述导电电极22连接,所述导电电极通过贯穿所述第二层间介质层210的过孔与所述漏极连接。

[0077]

进一步的,所述驱动电路层20设置有辅搭接孔h2,所述辅搭接孔h2贯穿所述平坦层209和所述保护层208,并裸露所述辅助电极21。

[0078]

如图1或图4所示,所述辅搭接孔h2贯穿所述像素定义层34、所述平坦层209和所述保护层208,并且裸露出所述辅助电极21,以便于所述阴极层32能够沉积形成在所述辅助电极21上,并且延伸至所述辅助电极21的搭接孔h1内与所述辅助电极21搭接。

[0079]

进一步的,所述阳极33具有多层堆叠设置的阳极材料层。

[0080]

在其中一个实施例中,如图1所示,所述阳极33包括依次堆叠设置于所述平坦层209之上的第一阳极材料层331、第二阳极材料层332以及第三阳极材料层333,所述第一阳极材料层331和所述第三阳极材料层333的材料均为透明导电氧化物(transparent conductive oxide,tco),所述第二阳极材料层332的材料为金属。

[0081]

例如,所述第一阳极材料层331和所述第三阳极材料层333的材料均为氧化铟锡(indium tin oxide,ito),所述第二阳极材料层332的材料为银(ag)。

[0082]

依据本技术上述实施例提供的显示面板,本技术实施例还提供一种用于制备形成上述实施例所提供的显示面板的制作方法,如图5a至图5f所示,图5a至图5f为本技术实施例提供的显示面板的制作方法的流程结构示意图,所述显示面板的制作方法包括:

[0083]

步骤s10:在所述衬底10上形成驱动电路层20,所述驱动电路层20内设有辅助电极21,所述辅助电极21包括多层堆叠设置的导电结构;

[0084]

步骤s20:在所述辅助电极上形成搭接孔;

[0085]

步骤s30:在所述驱动电路层的背离所述衬底的一侧形成共通层,所述共通层在所述搭接孔处断开;以及

[0086]

步骤s40:在所述共通层的背离所述驱动电路层的一侧形成阴极层,所述阴极层延伸至所述搭接孔内,并且与靠近所述衬底一侧的所述导电结构接触。

[0087]

请参阅图5a、图5b以及图5c,所述步骤10可以包括:

[0088]

步骤s101:在所述衬底10上依次形成遮光层201、缓冲层202、有源层203、栅极绝缘层204、栅极金属层205、层间介质层206;

[0089]

步骤s102:在所述层间介质层206上形成源漏电极层207,所述源漏电极层207包括依次层叠设置的第一导电层2071、第二导电层2072和第三导电层2073;

[0090]

步骤s103:对所述源漏电极层207进行图案化工艺,形成源极207a、漏极207b和所述辅助电极21,所述辅助电极21上形成有贯穿所述辅助电极21的初始搭接孔h0;

[0091]

步骤s104:在所述层间介质层206上形成保护层208,对所述保护层208进行蚀刻,暴露出所述辅助电极21、所述初始搭接孔h0以及所述源极207a;

[0092]

步骤s105:在所述保护层208上形成平坦层209,对所述平坦层209进行蚀刻,形成辅搭接孔h2以及阳极接触孔h3,所述辅搭接孔h2暴露出所述辅助电极21和所述初始搭接孔

h0,所述阳极接触孔h3暴露出所述源极207a。

[0093]

在本技术实施例中,如图5a所示,所述辅助电极21可以包括依次层叠设置的第三导电结构213、第二导电结构212和第一导电结构211,所述初始搭接孔h0贯穿所述第一导电结构211、所述第二导电结构212以及所述第三导电结构213,所述初始搭接孔h0的尺寸由远离所述衬底10的一端至靠近所述衬底10的一端逐渐减小。

[0094]

请参阅图5d,所述步骤s20的步骤包括:

[0095]

步骤s201:在所述平坦层209上依次沉积形成第一阳极材料层331、第二阳极材料层332以及第三阳极材料层333;

[0096]

步骤s202:利用ag酸蚀刻法对所述第一阳极材料层331、第二阳极材料层332以及第三阳极材料层333进行蚀刻,形成所述阳极33;同时,利用所述ag酸蚀刻法对所述辅助电极21进行蚀刻,在所述初始搭接孔h0的基础上,形成所述搭接孔h1。

[0097]

需要说明的是,通过调控ag酸蚀刻工艺,可以在对所述第一阳极材料层331、第二阳极材料层332以及第三阳极材料层333进行蚀刻的同时,对所述辅助电极21进行蚀刻,从而可以省去单独对所述辅助电极21进行蚀刻形成所述搭接孔h1所需的光罩。

[0098]

结合图3所示,由于所述辅助电极21中的第二导电结构212的活泼性高于第一导电结构211以及第三导电结构213的活泼性,使得所述第二导电结构212的蚀刻速率大于所述第一导电结构211以及第三导电结构213的蚀刻速率,从而可以使第一导电结构211形成凸出于所述第二导电结构212内周缘的第一凸出部2110,第三导电结构213形成凸出于所述第二导电结构212内周缘的第二凸出部2130,所述第一凸出部2110与所述第二凸出部2130以及所述第二导电结构212的内侧壁之间形成底切空间ua。

[0099]

请参阅图5e至图5f,所述步骤s30中,在形成所述共通层31之前,需要在所述平坦层209上形成像素定义层34,对所述像素定义层34进行蚀刻,形成多个堤坝340,所述堤坝340围合形成像素开口341、以及用于暴露出所述辅助电极21的开口。

[0100]

所述步骤s30中,所述共通层31可以采用整面蒸镀的方式进行制备,由于搭接孔h1处存在底切空间ua,可使所述共通层31在所述搭接孔h1处断开,无法完全覆盖所述辅助电极21。

[0101]

在其他一些实施例中,也可以采用溅射的方式形成所述阴极层32。

[0102]

所述步骤s40中,所述阴极层32可以采用整面蒸镀的方式进行制备,在蒸镀形成所述阴极层32时,可以控制不同于所述共通层31的蒸镀角,以确保所述阴极层32能够在所述搭接孔h1处连续成膜,并且延伸至所述搭接孔h1的底切空间ua内与所述第三导电结构213接触。

[0103]

本技术实施例的有益效果:本技术实施例提供一种显示面板及显示面板的制作方法,所述显示面板包括层叠设置在衬底上的驱动电路层、共通层和阴极层,通过将辅助阴极设置在所述显示面板的驱动电路层中,同时在所述辅助阴极上设置搭接孔,利用所述搭接孔,可以使所述共通层在所述搭接孔处断开,阴极层可以延伸至所述搭接孔内,并且与靠近所述衬底一侧的所述导电结构接触,如此可以改善电压降的情况,相较于现有技术,本技术不需要制作隔离柱,并且可以利用所述驱动电路层的制程可以同时制备形成所述辅助阴极,从而降低工艺难度,并提高生产效率。

[0104]

综上所述,虽然本技术以优选实施例揭露如上,但上述优选实施例并非用以限制

本技术,本领域的普通技术人员,在不脱离本技术的精神和范围内,均可作各种更动与润饰,因此本技术的保护范围以权利要求界定的范围为基准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1