一种液流电池混合电解液及其制备方法与应用

1.本发明属于电化学储能技术领域,具体涉及一种液流电池混合电解液及其制备方法与应用。

背景技术:

2.风能、太阳能等清洁可再生能源是替代煤炭、天然气等化石能源,成为未来电力供应的主要来源。但清洁能源不连续、不稳定和不可控的特点,限制了其电力并网和输运。发展规模储能技术可有效缓解上述问题,达到削峰填谷、调频调压及提升电能质量管理的目的。目前,规模储能技术分为物理储能和化学储能。电化学储能技术因其不受限于地理环境的优点,已经成为了大规模储能技术的首选之一。其中,液流电池因其独特的结构,具有安全性高,能量、功率解耦、循环寿命长等优点,是最有前景的电化学储能技术。

3.以全钒液流电池为代表的无机体系已发展较为成熟,但其大规模应用仍面临金属资源稀缺的问题。与之相比,有机液流电池活性分子主要由c、h、o、 n等丰度元素组成,其来源广泛,可摆脱对资源的依赖。

4.目前,在有机液流电池中,吡啶盐类化合物是水系液流电池中最常用的一种负极电活性物质。其中,甲基紫精是最简单的吡啶盐类化合物,其具有良好的水溶性和快速的电子转移速率等优点。理论上,甲基紫精可以得失两个电子。然而,由于甲基紫精的两电子还原产物水溶性差,其第二个电子的氧化还原过程不可逆。目前,实现其第二电子可逆存储的策略是通过在吡啶盐环上引入亲水基团(chem,2017,3(6),961-978),但分子设计往往面临着操作复杂、产率低、难分离以及副产物多等缺点,一定程度上增加了电池关键材料的成本,阻碍其商业化。

技术实现要素:

5.针对现有技术的不足,本发明旨在提供一种液流电池混合电解液及其制备方法与应用;本发明的电解液设计方法,通过简单地设计电解液溶剂,可以较好地解决上述甲基紫精等吡啶盐类化合物二电子还原产物不溶于电解液的问题,最终有效地实现其二电子可逆存储,提高紫精基液流电池的能量密度。

6.为实现上述目的,本发明采用如下的技术方案:

7.一种液流电池混合电解液,包括电活性物质、支持电解质和混合溶剂,所述混合溶剂包括有机溶剂和水。

8.优选的,所述有机溶剂为与水互溶或混溶的有机溶剂。

9.优选的,所述有机溶剂选自醇、酰胺和腈类中的至少一种。

10.进一步优选的,所述有机溶剂选自甲醇、乙醇、正丙醇、异丙醇、n,n-二甲基甲酰胺或乙腈中的至少一种。

11.优选的,所述水与有机溶剂的体积比为9:1~2:8。

12.浓度区间在优化筛选后确定,筛选的比例从水:有机溶剂为9:1、8:2、7:3、 6:4、5:

5、4:6、3:7、2:8中通过循环伏安测试筛选,结合实际操作中需要考虑到各组分的溶解度,优选5:5作为实施例的比例。

13.优选的,所述水为去离子水。

14.优选的,所述混合溶剂是均相溶液。

15.优选的,所述液流电池混合电解液是均相溶液。

16.优选的,所述的电活性物质为负极活性物质或正极活性物质。

17.进一步优选的,所述负极活性物质为吡啶盐类化合物,吡啶盐类化合物为甲基紫精、乙基紫精、丙基紫精或丁基紫精,其阴离子为氯离子、溴离子和碘离子中的一种。

18.进一步优选的,所述负极活性物质为吡啶盐类化合物,结构式如下:

[0019][0020]

所述正极活性物质为tempo衍生物或二茂铁衍生物,结构式如下:

[0021][0022]

其中x-为氯离子、溴离子或碘离子中的一种。

[0023]

进一步优选的,电解液中,所述负极活性物质的浓度为0.1-1mol/l;

[0024]

进一步优选的,电解液中,所述正极活性物质的浓度为0.1-2mol/l。

[0025]

优选的,所述的支持电解质为氯化钠、氯化钾、溴化钠或溴化钾中的至少一种。

[0026]

优选的,所述支持电解质的浓度为0.5~1mol/l。

[0027]

上述的液流电池混合电解液的制备方法,包括以下步骤:

[0028]

(1)将水和有机溶剂混合制备混合溶剂;

[0029]

(2)将电活性物质与支持电解质溶解于步骤(1)的混合溶剂中,得到所述液流电池混合电解液。

[0030]

上述的液流电池混合电解液在制备液流电池中的应用。

[0031]

本发明设计的含混合溶剂的电解液,可以应用于以吡啶盐类化合物为负极活性物质的有机液流电池中。采用单电池对上述设计的电解液进行测试。所述单电池包括端板、集流体、电极框、正负电极、隔膜、正负极电解液、流通管道、储液罐及蠕动泵等组件。正负极电解液中均采用与负极相同的混合溶剂作为电解液溶剂。所述正极电解液中电活性分子为tempo衍生物或二茂铁衍生物,所述负极电解液中电活性分子为吡啶盐类化合物,以中性的无机盐作为支持电解质。所述单电池均采用石墨毡或碳毡作为正负极的电极,使用金属钛

板或石墨板作为集流体,隔膜采用商业的阴离子交换膜;使用恒流充放电测试电解液性能,所述的tempo衍生物、二茂铁衍生物和吡啶盐类化合物分子结构如下式所示:

[0032][0033]

优选的,所述二茂铁衍生物的抗衡阴离子可以是氯离子、溴离子或碘离子中的一种。

[0034]

优选的,所述吡啶盐类化合物的抗衡阴离子可以是氯离子、溴离子或碘离子中的一种。

[0035]

优选的,所述正极电解液中的电活性分子的浓度为0.1~2mol/l。

[0036]

优选的,所述正负极电解液使用相同的溶剂和支持电解质。

[0037]

优选的,所述恒流充放电采用的电流密度在10~20ma cm-2

。

[0038]

优选的,所述恒流充放电设置的截止电压区间为0.5~2v。

[0039]

优选的,所述液流电池电解液在常规的单电池中,可以使所选的吡啶盐类化合物在0.1~0.5mol/l浓度区间内,进行两电子充放电。

[0040]

本发明相对于现有技术,具有以下优点及有益效果:

[0041]

本发明提供了一种制备简单,廉价的电解液设计方法,通过引入有机组分制备均相的混合溶剂,改善了吡啶盐类化合物在电解液中二电子还原产物难溶的问题,有效地实现了吡啶盐类化合物的两电子可逆存储过程,提高了紫精基液流电池的电池容量,两电子充放电也有利于提高电池整体的平均工作电压,进一步提高电池的能量密度,为开发高能量密度有机液流电池电解液设计提供了一种新的策略,可适用于大规模电化学储能。

附图说明

[0042]

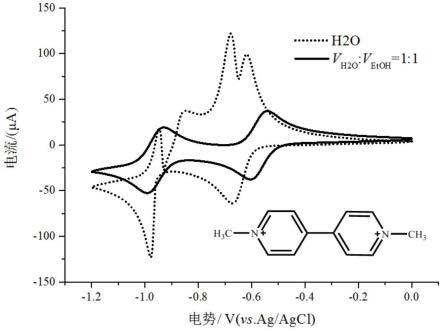

图1为甲基紫精分子在水溶液中和在体积比为1:1的混合溶剂中的电解液中的循环伏安曲线;

[0043]

图2为实施例1的电池充放电曲线;

[0044]

图3为实施例2的电池充放电曲线;

[0045]

图4为实施例3的电池充放电曲线;

[0046]

图5为实施例4的电池充放电曲线;

[0047]

图6为实施例5的电池充放电曲线;

[0048]

图7为实施例6的电池充放电曲线。

具体实施方式

[0049]

下面结合附图对本发明作进一步详细说明,但本发明的实施和保护不限于此。需

指出的是,以下若有未特别详细说明之过程,均是本领域技术人员可参照现有技术实现或理解的。所用试剂或仪器未注明生产厂商者,视为可以通过市售购买得到的常规产品。

[0050]

实施例1

[0051]

以n,n-二甲基甲酰胺作为电解液溶剂的有机组分,按体积比为1:1与水混合制备混合溶剂。以抗衡离子为氯离子的甲基紫精分子(记作mvcl2)作为负极活性分子,4-oh-tempo作为正极活性分子,氯化钠作为支持电解质,使用 dsv阴离子交换膜,碳毡为电极,金属钛板作为集流体。

[0052]

称取0.32克mvcl2化合物和0.15克氯化钠溶解于上述制备的混合溶剂中,并使用该混合溶剂定容至5毫升。称取0.69克4-oh-tempo化合物和0.23克氯化钠溶解于上述制备的混合溶剂中,并使用该混合溶剂定容至8毫升。在正负极罐内通15分钟高纯氩气除去溶解氧气及罐内氧气,在电池循环前完成密封。然后,通过蠕动泵将电解液泵入电池装置,使用电池测试系统对电池进行恒电流充放电测试,选取的电流密度为20ma cm-2

。

[0053]

图2为上述电池的恒流充放电曲线,从图2可以看出,甲基紫精的充放电曲线中有两个明显的平台,放电容量为9.2ah l-1

,是该浓度下甲基紫精两电子过程理论容量的68.6%,该液流电池呈现出了优异的容量。

[0054]

实施例2

[0055]

以乙腈作为电解液溶剂的有机组分,按体积比为1:1与水混合制备混合溶剂。以抗衡离子为溴离子的甲基紫精分子(记作mvbr2)作为负极活性分子,4-oh-tempo作为正极活性分子,溴化钠作为支持电解质,使用dsv阴离子交换膜,碳毡为电极,金属钛板作为集流体。

[0056]

称取0.43克mvbr2化合物和0.26克溴化钠溶解于上述制备的混合溶剂中,并使用该混合溶剂定容至5毫升。称取0.69克4-oh-tempo化合物和0.42克溴化钠溶解于上述制备的混合溶剂中,并使用该混合溶剂定容至8毫升。在正负极罐内通15分钟高纯氩气除去溶解氧气及罐内氧气,在电池循环前完成密封。然后,通过蠕动泵将电解液泵入电池装置,使用电池测试系统对电池进行恒电流充放电测试,选取的电流密度为20ma cm-2

。

[0057]

图3为上述电池的恒流充放电曲线,从图3可以看出,甲基紫精的充放电曲线中有两个明显的平台,放电容量为10ah l-1

,是该浓度下甲基紫精两电子过程理论容量的74.6%,说明该电解液可以使甲基紫精在0.25mol/l浓度下进行两电子充放电,并显示出优异的容量。

[0058]

实施例3

[0059]

以乙腈作为电解液溶剂的有机组分,按体积比为1:1与水混合制备混合溶剂。以抗衡离子为溴离子的甲基紫精分子(记作mvbr2)作为负极活性分子, 4-oh-tempo作为正极活性分子,溴化钠作为支持电解质,使用dsv阴离子交换膜,碳毡为电极,金属钛板作为集流体。

[0060]

称取0.87克mvbr2化合物和0.26克溴化钠溶解于上述制备的混合溶剂中,并使用该混合溶剂定容至5毫升。称取1.38克4-oh-tempo化合物和0.42克溴化钠溶解于上述制备的混合溶剂中,并使用该混合溶剂定容至8毫升。在正负极罐内通15分钟高纯氩气除去溶解氧气及罐内氧气,在电池循环前完成密封。然后,通过蠕动泵将电解液泵入电池装置,使用电池测试系统对电池进行恒电流充放电测试,选取的电流密度为20ma cm-2

。

[0061]

图4为上述电池的恒流充放电曲线,从图4可以看出,甲基紫精的充放电曲线中有两个明显的平台,放电容量为18.4ah l-1

,是该浓度下甲基紫精两电子过程理论容量的68.6%,说明该电解液可以使甲基紫精在0.5mol/l浓度下进行两电子充放电,接近目前通过分子修饰可达到的水平,该液流电池也呈现出了优异的容量。

[0062]

实施例4

[0063]

以乙醇作为电解液溶剂的有机组分,按体积比为1:1与水制备混合溶剂。以抗衡离子为溴离子的甲基紫精分子(记作mvbr2)作为负极活性分子,二茂铁衍生物作为正极活性分子,溴化钠作为支持电解质,使用dsv阴离子交换膜,碳毡为电极,金属钛板作为集流体。

[0064]

称取0.21克mvbr2化合物和0.31克溴化钠溶解于上述制备的混合溶剂中,并使用该混合溶剂定容至6毫升。称取0.57克二茂铁衍生物和0.42克溴化钠溶解于上述制备的混合溶剂中,并使用该混合溶剂定容至8毫升。在正负极罐内通15分钟高纯氩气除去溶解氧气及罐内氧气,在电池循环前完成密封。然后,通过蠕动泵将电解液泵入电池装置,使用电池测试系统对电池进行恒电流充放电测试,选取的电流密度为20ma cm-2

。

[0065]

图5为上述电池的恒流充放电曲线,从图5可以看出,甲基紫精的充放电曲线中有两个明显的平台,放电容量为4.17ah l-1

,是该浓度下甲基紫精两电子过程理论容量的77.8%,说明甲基紫精可在该混合溶剂组成的电解液中实现二电子的可逆存储。

[0066]

图1为甲基紫精分子在水溶液中和在体积比为1:1的乙醇水混合溶剂中的电解液中的循环伏安曲线;从图中可以看出,纯水溶剂中甲基紫精的两电子过程不可逆,这意味着在电池中无法进行两电子的可逆充放电;在纯有机溶剂中,由于所选的甲基紫精的氧化态是不溶的,也无法进行电池测试。因此,所选的甲基紫精分子在纯水溶剂或有机溶剂中的电池体系是无法运行两电子的可逆充放电过程。

[0067]

实施例5

[0068]

以乙醇作为电解液溶剂的有机组分,按体积比为1:1与水制备混合溶剂。以抗衡离子为溴离子的甲基紫精分子(记mvbr2)作为负极活性分子,二茂铁衍生物作为正极活性分子,溴化钠作为支持电解质,使用dsv阴离子交换膜,碳毡为电极,金属钛板作为集流体。

[0069]

称取1.04克mvbr2化合物和0.31克溴化钠溶解于上述制备的混合溶剂中,并使用该混合溶剂定容至6毫升。称取2.83克二茂铁衍生物和0.42克溴化钠溶解于上述制备的混合溶剂中,并使用该混合溶剂定容至8毫升。在正负极罐内通15分钟高纯氩气除去溶解氧气及罐内氧气,在电池循环前完成密封。然后,通过蠕动泵将电解液泵入电池装置,使用电池测试系统对电池进行恒电流充放电测试,选取的电流密度为20ma cm-2

。

[0070]

图6为上述电池的恒流充放电曲线,从图6可以看出,甲基紫精的充放电曲线中有两个明显的平台,放电容量为22ah l-1

,是该浓度下甲基紫精两电子过程理论容量的82%,说明该电解液可以使甲基紫精在0.5mol/l浓度下进行两电子充放电,接近目前通过分子修饰可达到的水平,该液流电池也呈现出了优异的容量。

[0071]

实施例6

[0072]

以正丙醇作为电解液溶剂的有机组分,按体积比为1:1与水制备混合溶剂。以抗衡离子为溴离子的甲基紫精分子(记作mvbr2)作为负极活性分子,二茂铁衍生物作为正极活性分子,溴化钠作为支持电解质,使用dsv阴离子交换膜,碳毡为电极,金属钛板作为集流体。

[0073]

称取0.43克mvbr2化合物和0.28克溴化钠溶解于上述制备的混合溶剂中,并使用该混合溶剂定容至5毫升。称取2.83克二茂铁衍生物和0.42克溴化钠溶解于上述制备的混合溶剂中,并使用该混合溶剂定容至8毫升。在正负极罐内通15分钟高纯氩气除去溶解氧气及罐内氧气,在电池循环前完成密封。然后,通过蠕动泵将电解液泵入电池装置,使用电池测试系统对电池进行恒电流充放电测试,选取的电流密度为20ma cm-2

。

[0074]

图7为上述电池的恒流充放电曲线,从图7可以看出,甲基紫精的充放电曲线中有两个明显的平台,放电容量为10.9ah l-1

,是该浓度下甲基紫精两电子过程理论容量的81.3%,该液流电池也呈现出了优异的容量。

[0075]

以上实施例仅为本发明较优的实施方式,仅用于解释本发明,而非限制本发明,本领域技术人员在未脱离本发明精神实质下所作的改变、替换、修饰等均应属于本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1