一种银铋双功能电极及其制备方法和应用

1.本发明属于电化学材料技术领域,具体涉及一种银铋双功能电极及其制备方法和应用。

背景技术:

2.随着人们对能源与环境问题认识的深入,绿色、环保的储能电池受到越来越多的关注。锂离子电池具有优异的能量密度和功率密度,在电动车、可穿戴和便携式电子产品中具有广泛的应用,但也存在爆燃等安全风险。

3.水溶液电池,具有成本低廉、安全性突出的优势,在日常设备供能、风光发电配套储能、应急电源等应用中具有突出的优势,在储能电池市场中占据重要位置,因而引起研究者们的关注,碱性水溶液电池是典型的可充电电池,具有安全、可靠、成本合理等优点,但受限于电极材料的性质,该类电池仍存在能量密度低、充放电循环稳定性差等问题。如何通过材料工程和器件设计策略,提高这类电池的使用便利性,仍然是未来发展的重要考量。因此,发展新型电极材料,克服传统电极材料存在的问题,是电池发展的重要方向。

4.近年来,随着柔性、便携式电子设备的发展,与之相匹配的便捷、安全的储能单元发挥着不可或缺的作用,高效、高稳定性的新型电池材料层出不穷,推动了储能技术的发展,不断丰富了储能材料和器件的类型。从电极的正负极材料入手,发展具有突出装配和实用便利性安全性的电池体系具有实用价值。

5.综上所述,发展一种安全、便利的功能电极材料对电化学材料与新能源器件技术领域具有重要意义。

技术实现要素:

6.针对现有技术的上述不足,本发明提供一种银铋双功能电极及其制备方法和应用,本发明制得的银铋双功能电极能够同时作为稳定的正负电极材料发挥作用。

7.本发明是通过以下技术方案来实现的:

8.一种银铋双功能电极,由基底材料和活性材料构成,其中基底材料为银金属箔或有银涂层的支撑材料,活性材料为具有纳米多孔的铋。

9.一种银铋双功能电极的制备方法包括以下步骤:

10.(1)熔融:将铋合金置于基底材料上,加热至铋合金熔融;

11.(2)刮涂:将步骤(1)熔融的铋合金均匀刮涂在基底材料上得到电极;

12.(3)腐蚀:对步骤(2)所得电极进行腐蚀得到双功能电极。

13.进一步地,步骤(1)中铋合金为铋与铟、锡和镓的一种或多种元素组成的合金,其中铋原子比例为10~60%。

14.进一步地,步骤(1)中,铋合金以10-1000mg/cm2的负载质量置于基底材料上,优选为50-800mg/cm2,熔融温度为60~120℃,优选为80~100℃。

15.进一步地,步骤(3)为电化学腐蚀法或化学腐蚀法。

16.进一步地,电化学腐蚀法为将电极置于浓度为0.5~3m的强碱溶液中,通过三电极电化学循环伏安法进行腐蚀,循环伏安腐蚀圈数为30~500圈。

17.进一步地,化学腐蚀法为将电极置于质量分数为10~38%的盐酸中进行腐蚀,时间为24~48h。

18.该银铋双功能电极在构筑可充电银铋电池中的应用。

19.进一步地,该银铋双功能电极在构筑可充电银铋电池的应用中,电解质为碱性电解质溶液或者水凝胶。

20.进一步地,该碱性电解质溶液为naoh或koh溶液,浓度为1-10m,水凝胶为naoh或koh与高分子基体质量比为0.2:1~1:3的水凝胶,其中高分子基体为聚丙烯酰胺、聚乙烯酰胺、聚乙二醇或聚丙烯酸。

21.以上技术方案得到的银铋双功能电极,具有银、铋两种金属的氧化还原特性,经活化后,电极材料表面形成ag/ag2o/ago和bi/bi2o3活性层。因此,阳极以铋为活性材料,阴极以银为活性材料,两个氧化还原电对配合,实现可充电电池,电极反应分别为:

22.铋电极为阳极:

23.2bi+6oh-‑

6e-=bi2o3+3h2o

24.银电极为阴极:

25.3ag2o+3h2o+6e-=6ag+6oh-26.2ago+h2o+2e-=ag2o+2oh-27.银铋电池的总反应为:

28.2bi+6ago=3ag2o+bi2o329.2bi+3ag2o=6ag+bi2o330.采用上述技术方案,本发明的有益效果为:

31.采用本发明双功能电极的制备方法得到的银铋双功能电极,铋活性层通过腐蚀得到,具有纳米多孔结构,极大的增加了活性暴露面积,孔道结构有助于促进物质传输;活性材料的量可以通过涂层的厚度进行调控,较低温度下即可操作完成;本发明方法所制得的银铋双功能电极具有银电极和铋电极的双重氧化还原特性,使用同一种银铋电极分别作为阴、阳两极,即可直接构筑碱性银铋电池,从而大大提高电池构筑的简便性,电极材料替换方便,并且两极材料完全一致,可以容忍充放电过程中电极错接;采用本发明方法制备的银铋双功能电极所构筑的银铋电池表现出特有的循环伏安响应和阶梯充放电平台,所构筑的银铋电池表现出循环稳定性,能够作为稳定的电源发挥作用,且电极在溶液条件下工作,极大提高电池的使用安全性。

32.本发明涉及的电极制备方法简单方便,用此电极制备得到的电池使用过程中安全性高,电极替换方便,为开发新储能体系和发展材料科学提供了一种新思路,应用前景广阔。

附图说明

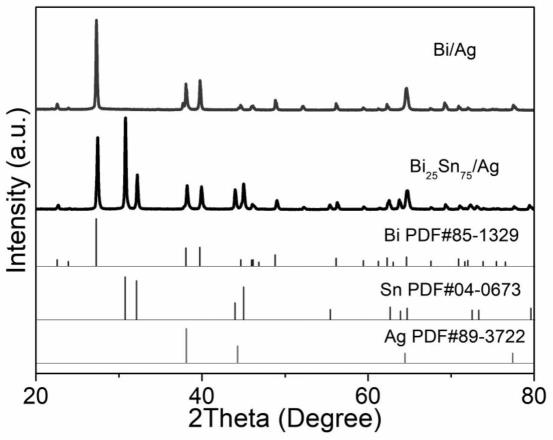

33.图1为bi

25

sn

75

合金涂覆于银箔的xrd图谱(bi

25

sn

75

/ag图谱)以及电化学腐蚀后的银铋双功能电极的xrd图谱(bi/ag图谱)。

34.图2为银铋双功能电极的微观形貌图。

35.图3为银铋双功能电极的循环伏安曲线。

36.图4为银铋双功能电极的充放电曲线(5ma/cm2)。

37.图5为bi

20

in

80

合金涂覆于银箔制备的银铋双功能电极的xrd图谱。

38.图6银铋双功能电极的原理示意图。

39.图7为银铋电池的充放电曲线(20ma/cm2)。

40.图8为银铋电池循环充放电曲线。

具体实施方式

41.为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明,即所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。

42.实施例1

43.将2cm2的柔性银箔置于加热台上,取200mg bi

25

sn

75

合金置于其上;95摄氏度加热至铋合金熔融,将熔融体均匀刮涂在基底上,并在室温下冷却,得到具有铋合金涂覆的银电极,进行xrd测试,如图1中bi

25

sn

75

/ag图谱所示。

44.由图1中bi

25

sn

75

/ag图谱可知,具有铋合金涂覆的银电极中包含金属ag相、bi相和sn相。

45.将具有铋合金涂覆的银电极通过电化学方法进行腐蚀,以上述具有铋合金涂覆的银电极为工作电极,hg/hgo电极为参比电极,石墨棒为对电极,在1m koh溶液中,以电化学循环伏安扫描的范围为-1.1-0.1v vs hg/hgo,扫描速度为0.1v/s,扫描次数为300圈,得到银铋双功能电极。

46.将上述所得银铋双功能电极进行xrd测试,如图1中bi/ag图谱所示。

47.由图1中bi/ag图谱可知,采用电化学腐蚀方法,铋合金中的sn金属转变为sno

3-盐溶解,剩余铋物质形成纳米多孔结构。

48.用扫描电子显微镜观察上述所得银铋双功能电极,如图2所示。

49.由图2可知,经过电化学腐蚀,铋活性层呈现纳米多孔结构。

50.将所制得的银铋双功能电极进行活化,以上述所得银铋双功能电极为工作电极,hg/hgo电极为参比电极,石墨棒为对电极,在1m koh溶液中,电化学循环伏安扫描的范围为-1.4-1.0v vs hg/hgo,扫描速度为0.1v/s,直到响应趋于平稳,扫描次数为20圈,测试电极的循环伏安响应(10mv/s),如图3所示。

51.由图3可知,图中氧化峰对应bi(oh)3、bi2o3、ag2o和ago,还原峰对应ag2o、ag和bi,证明在活化过程中,电极材料表面形成ag/ag2o/ago和bi/bi2o3活性层。

52.以上述活化后的银铋双功能电极为工作电极,hg/hgo电极为参比电极,石墨棒为对电极,在1m koh溶液中,测试电极的充放电性能,如图4所示。

53.由图4可知,在三电极体系中银铋双功能电极的充放电曲线(5ma/cm2)呈现显著的阶梯状走势,证实充放电过程的多个氧化还原反应,与循环伏安响应一致。

54.实施例2

55.将2cm2的柔性银箔置于加热台上,取300mg bi

20

in

80

合金置于其上,95摄氏度加热至铋合金熔融;将熔体均匀刮涂在基底上,并在室温下冷却,得到具有铋合金涂覆的银电

极;将具有铋合金涂覆的银电极置于38%的浓盐酸中腐蚀48小时,得到银铋双功能电极。

56.将得到的银铋双功能电极进行xrd测试,结果如图5所示。

57.由图5可知,经化学腐蚀,铋合金中的in金属转变为in

3+

溶解,剩余铋物质形成纳米多孔结构。

58.实施例3

59.将2cm2的柔性银箔置于加热台上,取600mg bi

25

ga

75

合金置于其上,90摄氏度加热至铋合金熔融;将熔体均匀刮涂在基底上,并在室温下冷却,得到具有铋合金涂覆的银电极;将电极置于38%的浓盐酸中腐蚀48小时,得到银铋双功能电极。

60.实施例4

61.将两片实施例1所得银铋双功能电极经活化后构筑银铋电池,阳极以铋层为活性材料,阴极以银层为活性材料,以1m koh溶液为电解液,银铋双功能电极反应原理如图6所示。

62.通过电化学工作站,测试银铋电池的充放电性能(20ma/cm2),如图7所示。

63.由图7银铋电池的充放电曲线(20ma/cm2)可知,银铋电池表现出稳定的放电平台。

64.通过电化学工作站,测试银铋电池持续放电响应,如图8所示。

65.由图8银铋电池循环充放电曲线可知,银铋电池表现出稳定的充放电性能。

66.以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1