一种输电线路带电分流装置的制作方法

1.本实用新型涉及输电线路检修设备技术领域,具体地涉及一种输电线路带电分流装置。

背景技术:

2.输电线路长期运行过程中,因所处野外环境条件较为恶劣,容易出现因反复热胀冷缩导致连接点松动和因外力损伤或遭受雷击导致导线断股的情况。连接点松动或导线断股后又会因该处电阻增大而导致线路局部异常发热,如不及时处理,会因高温氧化使故障点状况持续恶化,最终可能起弧烧断导线,造成输电线路停运事故。对于发现的输电线路局部超温故障,如条件允许一般优选将该输电线路停运后检修处理;如条件不允许,则通常采用带电分流作业法,即设法带电临时为线路异常发热点装设一条并联分流支路。

3.在采用带电分流作业法处理输电线路局部超温故障时,首先用分流线将两个导线夹相连,然后,使用绝缘杆套接导线夹底部的旋转手柄以将两个导线夹分别悬挂到故障点两侧的导线上,最后通过人力扭转绝缘杆进行锁紧操作;当需要拆卸时,操作人员手举绝缘杆,使得绝缘杆上的套筒套接在导线夹底部的旋转手柄,之后,反向扭转绝缘杆,即可将两个导线夹取下来。然而,因为操作的场地、操作人员的角度以及高度各种因素,再加上绝缘杆顶部的套筒的内径较小,导致绝缘杆顶部的套筒与线夹底部的旋转手柄往往很难一次套接完成,需要多次操作,浪费操作人员的体力和时间。

4.此外,现有的导线夹的开口往往在侧边,导线夹卡接在导线上时,平衡性并不好,导致导线夹与导线之间的接触不稳定,进而导致分流电流的不稳定,从而影响分流效果。

技术实现要素:

5.本实用新型旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本实用新型提出一种输电线路带电分流装置,包括:

6.导线夹,所述导线夹的底部设置有螺杆,所述螺杆的顶部设置有下导电压片,所述螺杆的底部设置有旋转手柄;

7.绝缘杆,所述绝缘杆的一端设置有与所述旋转手柄相适配的套筒,所述套筒上设置有导向口。

8.进一步地,所述旋转手柄呈长方体状,所述旋转手柄横向的长度大于竖向的高度。

9.进一步地,所述导线夹包括底板、基座,所述基座呈倒置的“u”形,所述基座一侧的底部与所述底板相连,另一侧为自由侧,所述基座另一侧的底部与所述底板之间形成导线卡入口,所述螺杆螺纹连接在所述底板上。

10.进一步地,所述下导电压片上方的所述基座内的上部设置有弧形的上导电弹片。

11.进一步地,所述上导电弹片的一端与所述基座一侧的内壁相连,另一端与所述基座另一侧的内壁相连,所述下导电压片呈弧形,所述下导电压片在靠近所述导线卡入口的一端与所述基座另一侧的内壁之间有一定的距离。

12.进一步地,所述基座一侧的内壁上设置有轨道,所述轨道内滑动连接有活动压板,所述活动压板的长度小于所述底板的长度,所述下导电压片设置在所述活动压板的上表面,所述螺杆的顶部与所述活动压板的底部活动连接。

13.进一步地,所述活动压板的底部设置有开口朝下的阶梯盲孔,所述阶梯盲孔包括大径孔、与所述大径孔相连通的小径孔,所述小径孔位于大径孔的下方,所述螺杆的顶部设置有连接段以及设置在连接段上的螺杆头,所述螺杆头位于所述大径孔内,所述连接段的上部位于所述小径孔内,所述螺杆头与大径孔之间以及所述连接段与小径孔之间具有间隙。

14.本实用新型所提供的输电线路带电分流装置,旋转手柄采用长方体状,套筒的形状与旋转手柄相适配,且套筒上设置有导向口,便于套接操作,节省了操作人员的体力和时间;弧形的上导电弹片,具有一定的弹性,使得上导电弹片、下导电压片较紧密的卡接导线,从而使得上导电弹片、下导电压片与导线之间形成良好的接触,保持稳定的接触电阻,确保分流电流的稳定性;基座呈倒置的“u”形,具有较好的平衡稳定性,有助于导线较稳定地卡接在导线上。

附图说明

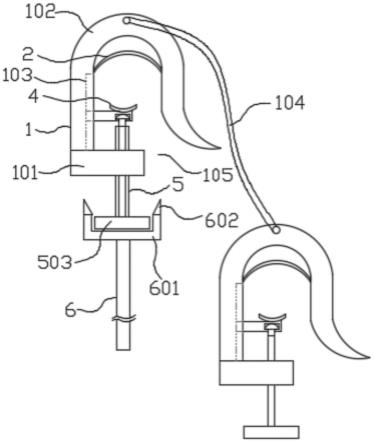

15.图1是本实用新型提供的一种输电线路带电分流装置的结构示意图;

16.图2是本实用新型提供的螺杆与活动压板之间活动相连的结构示意图;

17.图3是本实用新型提供的旋转手柄的结构示意图;

18.其中,1、导线夹;101、底板;102、基座;103、轨道;104、分流线;105、导线卡入口;2、上导电弹片;3、活动压板;301、大径孔;302、小径孔;4、下导电压片;5、螺杆;501、连接段;502、螺杆头;503、旋转手柄;6、绝缘杆;601、套筒;602、导向口。

具体实施方式

19.下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。

20.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

21.在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“设置”应做广义理解,例如,可以是固定相连、设置,也可以是可拆卸连接、设置,或一体地连接、设置。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

22.如图1至图3所示,本实用新型提供了一种输电线路带电分流装置,包括导线夹1、绝缘杆6,所述导线夹1的底部设置有螺杆5,所述螺杆5的顶部设置有下导电压片4,所述螺

杆5的底部设置有旋转手柄503,所述旋转手柄503呈长方体状,所述旋转手柄503横向的长度l大于竖向的高度h;所述绝缘杆6的一端设置有与所述旋转手柄503相适配的套筒601,所述套筒601上设置有导向口602,导向口的口径较大,可使得旋转手柄较顺畅地卡入套筒内,且旋转手柄呈长方体状,其横向长度较长,套筒的形状与旋转手柄的形状相适配,有助于套接及扭转作业。

23.所述导线夹1包括底板101、基座102,所述基座102呈倒置的“u”形,所述基座102一侧的底部与所述底板101固定相连,所述基座的另一侧为自由侧,所述基座102另一侧的底部与所述底板101之间形成导线卡入口105,导线卡入口便于导线卡入,所述底板101上设置有螺纹孔,所述螺纹孔内螺纹连接有所述螺杆5,螺杆5的上部位于底板101的上方,螺杆5的下部位于底板101的下方;所述下导电压片4上方的所述基座102内的上部设置有弧形的上导电弹片2,所述上导电弹片可由金属铜制成,既具有良好的导电性,还具有一定的弹性;所述上导电弹片2的一端与所述基座102一侧的内壁固定相连,另一端与所述基座102另一侧的内壁固定相连,所述下导电压片4呈弧形,所述下导电压片4在靠近所述导线卡入口105的一端与所述基座102另一侧的内壁之间有一定的距离,以便导线从导线卡入口进入基座内,进而较顺畅地与上导电弹片相接触,即可完成导线夹悬挂在导线上的工作,后续通过绝缘杆扭转旋转手柄即可使得下导电压片向上运动,即可使得导线夹较紧密地卡接在导线上。

24.所述基座102一侧的内壁上设置有轨道103,所述轨道103内滑动连接有活动压板3,所述活动压板3的长度小于所述底板101的长度,所述下导电压片4设置在所述活动压板3的上表面,所述螺杆5的顶部与所述活动压板3的底部活动连接。具体地,所述活动压板3的底部设置有开口朝下的阶梯盲孔,所述阶梯盲孔包括大径孔301、与所述大径孔301相连通的小径孔302,所述小径孔302位于大径孔301的下方,所述螺杆5的顶部设置有连接段501以及设置在连接段501上的螺杆头502,所述螺杆头502位于所述大径孔301内,所述连接段501的上部位于所述小径孔302内,所述螺杆头502与大径孔301之间以及所述连接段501与小径孔302之间具有间隙,螺杆头呈蘑菇状,活动压板不会脱离螺杆,且活动压板与螺杆之间为活动连接,当通过绝缘杆旋转螺杆时,活动压板可沿着轨道向上或者向下移动,从而带动下导电片向上或者向下移动,以完成导线夹卡接在导线上或者将导线夹从导线上拆卸下来。

25.本实用新型的工作原理为;

26.首先,用分流线104将两个导线夹相连,用绝缘杆套接导线夹底部的旋转手柄以将两个导线夹分别悬挂到故障点两侧的导线上,此时上导电弹片挂在导线上,最后通过人力扭转绝缘杆以使下导电压片向上移动,进行锁紧操作,最后,取下绝缘杆。当需要拆卸导线夹时,作业人员手持绝缘杆,使得绝缘杆上的套筒套接在导线夹底部的旋转手柄,之后,反向扭转绝缘杆,即可将导线夹取下来。

27.尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本实用新型的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由权利要求及其等同物限定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1