一种高速轨道车辆用高寿命耐高温薄壁单芯控制电缆的制作方法

1.本技术方案涉及电缆技术领域,是一种适用于高速轨道车辆的高寿命耐高温薄壁单芯控制电缆。

背景技术:

2.近年来,高铁追求轻量化的特点,这就要求高铁每一个部件均采用最优的方案,而电缆作为高铁运行的大动脉,承载着重要的作用。电缆的轻量化也较为重要。这就要求电缆的外径小,绝缘层及护套厚度更薄。同时高铁车厢内部空间狭小,电缆的安装空间更加有限,仅高铁车厢车底和车顶位置可以安装,且一经安装后将使用至列车报废,这就要求使用寿命更长,要做到终身不更换。列车运行时,车内的发热零部件较多,电缆需在高温复杂的恶劣环境下长时间运行,这就需要电缆耐高温;综上为了高铁能够安全平稳的运行,需要电缆耐高温、线径小、使用寿命更长等特点。

技术实现要素:

3.为了解决现有技术中存在的上述问题,本技术方案提出一种高速轨道车辆用高寿命耐高温薄壁单芯控制电缆,具体如下:

4.一种高速轨道车辆用高寿命耐高温薄壁单芯控制电缆,其外径为 2.3~2.8mm。本电缆结构为:自内而外依次是导体、绝缘层、第一聚酰亚胺带层、编织层、第二聚酰亚胺带层和外护套;

5.导体是由镀锡铜单丝正规绞合构成;

6.绝缘层是挤包低烟无卤阻燃辐照交联聚烯烃绝缘料构成,包有绝缘层的导体构成线芯;

7.第一聚酰亚胺带层是绕包聚酰亚胺带构成;

8.编织层是由镀锡铜丝编织构成的编织屏蔽;

9.第二聚酰亚胺带层是绕包聚酰亚胺带构成;

10.外护套是挤包低烟无卤阻燃辐照交联聚烯烃护套料构成;

11.所述导体是由多根镀锡铜单丝正规绞合成5类圆导体,导体的绞合节径比为 12~16倍;镀锡铜单丝的直径范围是0.16~0.30mm

12.所述绝缘层的最薄点厚度为0.18~0.22mm,绝缘层的同心度(最小厚度与最大厚度的比值)大于0.7;线芯外径是1.15~1.45mm;

13.第一、二聚酰亚胺带层中的聚酰亚胺带的标称厚度为0.025~0.030mm,绕包搭盖率不小于25%;

14.所述编织层的绞合角为15

°

~35

°

,填充系数不小于0.55,编织层中的镀锡铜丝的直径为0.08~0.12mm;

15.外护套的厚度为0.20~0.24mm。

16.本电缆的导体的性能符合gb/t3956规定的第5种镀锡铜导体要求。

17.现有技术中,常见的类似电缆多采用线芯外直接编织,编织后直接挤包外护套,相对来说耐高温性能及使用寿命较短。本技术方案中:

18.由于绝缘厚度非常薄仅有0.2mm左右,线芯外绕包一层聚酰亚胺带可以有效防止成品电缆在使用过程中受到挤压后编织铜丝戳穿绝缘层导致电缆在使用过程中击穿,聚酰亚胺带起到了隔离的作用同时可以有效阻止热量传递至绝缘层导致绝缘层加速老化后开裂;

19.编织层外绕包一层聚酰亚胺带是为了在护套生产的过程中防止编织铜丝刺穿外护套导致击穿,同时聚酰亚胺带耐高温达到400℃以上,长期使用范围

ꢀ‑

200~300℃且无明显的熔点,在长期高温下不会径向收缩和脆化,该带材的厚度薄且密度小,对电缆的外径及重量基本无影响;绝缘性能非常好,103赫兹下介电常数4.0,介电损耗仅0.004~0.007,当护套材料不起作用时,聚酰亚胺带仍可以起到与护套一样的作用。绕包聚酰亚胺带起到了耐高温、使用寿命长、绝缘性能好等特点;绝缘及护套均采用低烟无卤阻燃辐照交联聚烯烃材料,辐照后性能耐高温、耐油、阻燃、防紫外线、长期使用性等性能更加稳定。

20.以导体外径0.9mm的电缆为例:

21.导体的结构为19根细单丝正规绞合成镀锡圆导体,导体的节径比为14倍,紧压系数0.9,导体外径0.9mm;

22.绝缘层挤包一层低烟无卤阻燃辐照交联聚烯烃,牌号为few908,最薄点为 0.18mm,同心度为0.85,线芯外径1.40mm;

23.聚酰亚胺带的厚度为0.025mm,搭盖率30%;

24.编织层的绞合角为30

°

,填充系数为0.58,编织层镀锡铜丝的单丝直径为 0.1mm;

25.外护套为挤包一层低烟无卤阻燃辐照交联聚烯烃,牌号为fhw908h,护套的最薄点厚度为0.2mm,电缆外径2.7mm;

26.本电缆所用的材料均可以满足在高温复杂的环境下长时间使用。本结构的电缆大大提高了绝缘性能以及电缆的使用寿命。

27.与现有技术相比,此类电缆更加耐高温、防紫外线、使用寿命长、电缆外径小等特点,更加适用于高速列车高温狭小的内部空间中使用。

附图说明

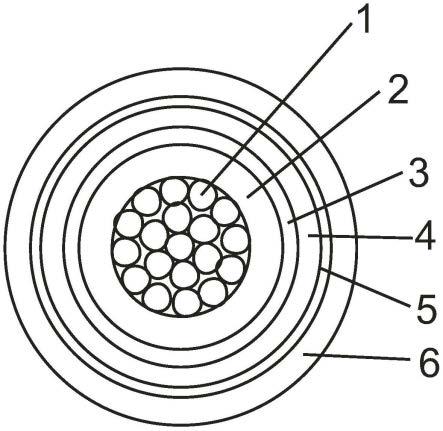

28.图1是本实施例电缆的径向截面示意图。

29.图中:导体1、绝缘层2、聚酰亚胺带层3、编织层4、聚酰亚胺带层5、外护套6。

具体实施方式

30.下面结合附图与具体实施方式对本技术方案进一步说明如下:

31.参考图1,一种高速轨道车辆用高寿命耐高温薄壁单芯控制电缆,其外径为 2.3~2.8mm;其结构为:自内而外依次是导体1、绝缘层2、第一聚酰亚胺带层3、编织层4、第二聚酰亚胺带层5和外护套6;

32.导体是由镀锡铜单丝正规绞合构成;

33.绝缘层是挤包低烟无卤阻燃辐照交联聚烯烃绝缘料构成,包有绝缘层的导体构成线芯;

34.第一聚酰亚胺带层是绕包聚酰亚胺带构成;

35.编织层是由镀锡铜丝编织构成的编织屏蔽;

36.第二聚酰亚胺带层是绕包聚酰亚胺带构成;

37.外护套是挤包低烟无卤阻燃辐照交联聚烯烃护套料构成;

38.所述导体是由多根镀锡铜单丝正规绞合成5类圆导体,导体的绞合节径比为 12~16倍;镀锡铜单丝的直径范围是0.16~0.30mm

39.所述绝缘层的最薄点厚度为0.18~0.22mm,绝缘层的同心度(最小厚度与最大厚度的比值)大于0.7;线芯外径是1.15~1.45mm;

40.第一、二聚酰亚胺带层中的聚酰亚胺带的标称厚度为0.025~0.030mm,绕包搭盖率不小于25%;

41.所述编织层的绞合角为15

°

~35

°

,填充系数不小于0.55,编织层中的镀锡铜丝的直径为0.08~0.12mm;

42.外护套的厚度为0.20~0.24mm。

43.本例中:

44.所述导体的结构为19根细单丝正规绞合成镀锡圆导体,导体的节径比为14 倍,紧压系数0.9,导体外径0.9mm。

45.所述绝缘层的最薄点厚度为0.18mm,所述绝缘层的同心度为0.85,线芯外径1.40mm。

46.第一、二聚酰亚胺带层中的聚酰亚胺带的标称厚度都是0.025mm;第一、二聚酰亚胺带层中的聚酰亚胺带的绕包搭盖率都是30%。

47.所述编织层的绞合角为30

°

,填充系数为0.58,编织层中的镀锡铜丝的直径为0.10mm。

48.所述外护套的最薄点厚度为0.20mm,电缆外径2.7mm。

49.本例电缆的生产过程主要为:由镀锡铜单丝正规绞合构成导体;导体外包绝缘层构成绝缘线芯;绝缘线芯外绕包一层聚酰亚胺带;聚酰亚胺带外由镀锡铜丝编织构成编织层;编织层外绕包一层聚酰亚胺带;聚酰亚胺带外挤包一层低烟无卤阻燃辐照交联聚烯烃料构成外护套;

50.导体由19根单丝正规绞合成5类圆导体,导体的绞合节径比为12~16倍,优选14倍,导体的性能符合gb/t3956规定的第5种镀锡铜导体要求;

51.绝缘层为低烟无卤阻燃辐照交联聚烯烃,绝缘最薄点厚度为0.18mm,同心度(最小厚度与最大厚度的比值)大于0.7,线芯外径1.15~1.45mm;所述外护套为低烟无卤阻燃辐照交联聚烯烃,护套最薄点厚度为0.2mm。

52.本电缆的导体的材质符合gb/t3956规定的第5种镀锡铜导体;绝缘层具有耐高温、低烟无卤低毒、使用寿命长等特点;绕包层具有高绝缘性、长期使用温度范围-200℃~300℃、高强度、耐极低温等特点;外护套具有耐高温、防紫外线、低烟无卤低毒、使用寿命长等特点。本电缆更加耐高温、防紫外线、使用寿命长、电缆外径小等特点,更加适用于高速列车高温狭小的内部空间中使用。

53.本例中:导体的结构为19根细单丝正规绞合成镀锡圆导体,导体的节径比为14倍,紧压系数0.9,导体外径0.9mm;绝缘层挤包一层低烟无卤阻燃辐照交联聚烯烃,牌号为

few908,最薄点为0.18mm,同心度为0.85,线芯外径1.40mm;聚酰亚胺带的厚度为0.025mm,搭盖率30%;编织层的绞合角为30

°

,填充系数为0.58,编织层镀锡铜丝的单丝直径为0.1mm;绕包层聚酰亚胺带的厚度为 0.025mm,搭盖率30%;外护套为挤包一层低烟无卤阻燃辐照交联聚烯烃,牌号为fhw908h,护套的最薄点厚度为0.2mm,电缆外径2.7mm;

54.经过检测,本例电缆的性能参数如下:

55.1、电缆的使用寿命长,105℃长期使用寿命≥40年;

56.2、直流稳定性,85℃水、3%的nacl中,300v耐压持续240h电缆未击穿;

57.3、绝缘、护套耐臭氧(臭氧浓度0、025%,24h):1、5kv,1min未击穿;

58.4、绝缘耐矿物油(irm902,100℃,24h):1、5kv,1min未击穿;

59.5、绝缘、护套耐燃料油(irm903,70℃,168h):1、5kv,1min未击穿;

60.6、绝缘、护套耐酸碱性(23℃,168h):1、5kv,1min未击穿;

61.7、绝缘热收缩(150℃,1h):收缩1、0mm;

62.8、绝缘、护套动态切通≥250n;

63.9、线芯切口扩展:150v,1min未击穿;

64.10、绝缘、护套耐刮磨≥300次;

65.11、绝缘、护套低温卷绕(-40℃,16h)均不开裂;

66.12、绝缘、护套毒性指数均≤3;

67.13、护套耐矿物油(irm902,100℃,72h):1、5kv,1min未击穿;

68.14、护套吸水性(70℃,168h)≤0、3mg/cm2;

69.15、成束燃烧试验:炭化高度≤0、5m;

70.16、烟密度:透光率≥80%。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1