一种栅型电极结构SiC雪崩光电二极管

一种栅型电极结构sic雪崩光电二极管

技术领域

1.本实用新型涉及半导体器件光电探测领域,更具体地,涉及一种栅型电极结构sic雪崩光电二极管。

背景技术:

2.随着科学的进步和社会的发展,微弱紫外光探测在军事、民生和科学检测领域具有越来越重要的应用前景,比如:电晕检测、导弹预警、火焰检测、紫外通讯和深空探测等。与常规的光电倍增管相比,雪崩光电二极管(apd)作为一种常见的微弱光探测器件具有内部增益大、体重小、功耗低、量子效率高和便于集成等优势,是用于单光子探测的主要发展方向。sic作为一种典型的宽禁带半导体材料,禁带宽度为3.26ev,同时具有临界电场强、材料外延和器件制备工艺成熟等特点,是制备紫外apd的优选材料。sic apd采用最多的结构为p/i/n结型结构,通过在p层和n层之间插入一层本征的i层,以此增加耗尽区宽度。对于目前的sic p/i/n apd,研究表明器件耗尽区内部电场强度呈现非均匀分布,主要集中在电极周围,并且电极方向的电场强度比方向小,造成这种现象的原因与p型sic欧姆接触质量不高、电导率较低密切相关,这种非均匀电场分布在很大程度上限制了器件的单光子探测性能。

3.现有技术中公开一种用于紫外红外双色探测的紫外光电探测器,为p-i-n外延结构,衬底采用双抛4h-sic衬底,在双抛4h-sic衬底的si面上外延生长n型sic缓冲层,所述n型sic缓冲层作为p-i-n的n型欧姆接触层,在n型sic缓冲层上外延生长i型层,所述i型层作为器件的光子吸收层,在i型层上外延一层p+型层并构成紫外探测芯片的p-i-n结构;在p+型层的钝化层上刻蚀p型电极窗口,所述p型电极窗口上设有p型电极和p型焊盘;在n型sic缓冲层的钝化层上刻蚀n型电极窗口,在n型电极窗口上设有n型电极与n型焊盘。该方案同样存在由于非均匀电场分布导致的器件的单光子探测性能限制的问题。

技术实现要素:

4.本实用新型提供一种栅型电极结构sic雪崩光电二极管,优化器件耗尽区内的电场分布均匀性,提高探测性能。

5.为解决上述技术问题,本实用新型的技术方案如下:

6.一种栅型电极结构sic雪崩光电二极管,包括n+型sic衬底、底部n型欧姆接触电极、外延层和上层p型欧姆接触电极,其中:

7.所述n+型sic衬底的正面设置所述外延层,所述外延层的正面设置所述上层p型欧姆接触电极,所述n+型sic衬底的底面设置所述底部n型欧姆接触电极;

8.所述外延层为p+/p/i/n+结构;

9.所述上层p型欧姆接触电极为栅型结构的电极,所述上层p型欧姆接触电极由根电极和枝电极组成,其中,所述枝电极由多个条形电极组成,所述枝电极的多个条形电极垂直于sic材料方向,所述根电极为一个条形电极,将所述枝电极的多个条形电极连接在

一起;

10.所述上层p型欧姆接触电极与所述电极连接。

11.所述外延层包括p+型欧姆接触层、p型过渡层、i型雪崩倍增层和n+型过渡层,所述外延层由下向上依次为n+型过渡层、i型雪崩倍增层、p型过渡层和p+型欧姆接触层,其中,所述n+型过渡层设置于所述n+型sic衬底的正面,所述p+型欧姆接触层的正面设置所述上层p型欧姆接触电极。

12.优选地,所述p+型欧姆接触层的厚度在0.1-0.3μm之间,所述p+型欧姆接触层的掺杂浓度介于1

×

10

18-2

×

10

19

cm-3

之间。

13.优选地,所述p型过渡层的厚度在0.1-0.3μm之间,所述p型过渡层的掺杂浓度介于1

×

10

18-3

×

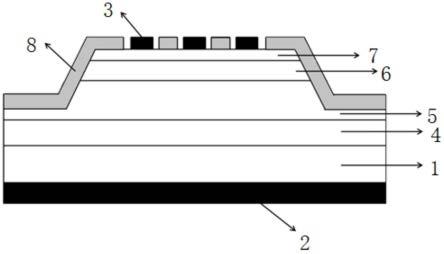

10

18

cm-3

之间。

14.优选地,所述i型雪崩倍增层的厚度在0.5-3μm之间,所述i型雪崩倍增层的掺杂浓度介于1

×

10

15-5

×

10

16

cm-3

之间。

15.优选地,所述n+型过渡层的厚度为1-5μm,所述n+型过渡层的掺杂浓度介于1

×

10

18-2

×

10

19

cm-3

之间。

16.优选地,所述外延层采用倾斜台面结构,所述倾斜台面的倾斜角度在20

°

以内,且所述倾斜台面的台面延伸设置于所述i型雪崩倍增层的上表面,所述外延层的倾斜台面结构上设置一层钝化层。

17.优选地,所述底部n型欧姆接触电极(2)和上层p型欧姆接触电极(3)均为多层分层结构,依次为ni、ti、al、au,且总厚度在100-300nm之间。

18.优选地,所述枝电极和根电极的每一个条形电极的短边均做成半圆形。

19.优选地,所述底部n型欧姆接触电极覆盖全部的n+型sic衬底地面区域。

20.与现有技术相比,本实用新型技术方案的有益效果是:

21.本实用新型与现有sic紫外单光子探测器件相比,其有益效果在于:常规sic紫外单光子探测器件的正面p型欧姆接触电极为圆环形,当器件处于雪崩击穿时,器件耗尽区电场呈现非均匀分布,主要集中在电极周围,器件整体雪崩倍增几率较低;而将sic紫外单光子探测器件的正面p型欧姆接触电极优化为栅极结构,可以扩展耗尽区的电场分布,提高电场分布均匀性,从而增加光生载流子的雪崩几率,达到优化器件探测能力的目的。

附图说明

22.图1为本实用新型的栅型电极结构sic雪崩光电二极管的剖面结构示意图。

23.图2为本实用新型的栅型电极结构sic雪崩光电二极管的俯视结构示意图。

24.图3为本实用新型的栅型电极结构sic雪崩光电二极管电流-电压曲线图。

25.其中,1为n+型sic衬底,2为底部n型欧姆接触,3为上层p型欧姆接触电极,31为枝电极,32为根电极,4为n+型过渡层,5为i型雪崩倍增层,6为p型过渡层,7为p+型欧姆接触层,8为钝化层,9为器件台面,10为电极。

具体实施方式

26.附图仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制;

27.为了更好说明本实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品

的尺寸;

28.对于本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。

29.下面结合附图和实施例对本实用新型的技术方案做进一步的说明。

30.实施例1

31.本实施例提供一种栅型电极结构sic雪崩光电二极管,如图1和图2所示,包括n+型sic衬底1、底部n型欧姆接触电极2、外延层、上层p型欧姆接触电极3和电极10,其中:

32.所述n+型sic衬底1的正面设置所述外延层,所述外延层的正面设置所述上层p型欧姆接触电极3,所述n+型sic衬底1的底面设置所述底部n型欧姆接触电极2;

33.所述外延层为p+/p/i/n+结构;

34.所述上层p型欧姆接触电极3为栅型结构的电极,所述上层p型欧姆接触电极3由根电极32和枝电极31组成,其中,所述枝电极31由多个条形电极组成,所述枝电极31的多个条形电极垂直于sic材料方向,所述根电极32为一个条形电极,将所述枝电极31的多个条形电极连接在一起;

35.所述上层p型欧姆接触电极3与所述电极10连接。

36.本实施例提供的栅型电极结构sic雪崩光电二极管的上层p型欧姆接触电极3为栅型结构的电极,由于器件耗尽区内部电场强度在电极周围呈现非均匀分布,并且电极方向的电场强度比方向小,将上层p型欧姆接触电极3的枝电极31的多个条形电极垂直于sic材料方向设置,扩展耗尽区的电场分布,提高电场分布均匀性,从而增加光生载流子的雪崩几率。

37.实施例2

38.本实施例提供一种栅型电极结构sic雪崩光电二极管,如图1和图2所示,包括n+型sic衬底1、底部n型欧姆接触电极2、外延层、上层p型欧姆接触电极3和电极10,其中:

39.所述n+型sic衬底1的正面设置所述外延层,所述外延层的正面设置所述上层p型欧姆接触电极3,所述n+型sic衬底1的底面设置所述底部n型欧姆接触电极2;

40.所述外延层为p+/p/i/n+结构;

41.所述上层p型欧姆接触电极3为栅型结构的电极,所述上层p型欧姆接触电极3由根电极32和枝电极31组成,其中,所述枝电极31由多个条形电极组成,所述枝电极31的多个条形电极垂直于sic材料方向,所述根电极32为一个条形电极,将所述枝电极31的多个条形电极连接在一起;

42.所述上层p型欧姆接触电极3与所述电极10连接。

43.所述外延层包括p+型欧姆接触层7、p型过渡层6、i型雪崩倍增层5和n+型过渡层4,所述外延层由下向上依次为n+型过渡层4、i型雪崩倍增层5、p型过渡层6和p+型欧姆接触层7,其中,所述n+型过渡层4设置于所述n+型sic衬底1的正面,所述p+型欧姆接触层7的正面设置所述上层p型欧姆接触电极3。

44.所述p+型欧姆接触层7的最佳厚度在0.1-0.3μm之间,所述p+型欧姆接触层7的最佳掺杂浓度介于1

×

10

18-2

×

10

19

cm-3

之间。

45.所述p型过渡层6的最佳厚度在0.1-0.3μm之间,所述p型过渡层6的最佳掺杂浓度

介于1

×

10

18-3

×

10

18

cm-3

之间。

46.所述i型雪崩倍增层5的最佳厚度在0.5-3μm之间,所述i型雪崩倍增层5的最佳掺杂浓度介于1

×

10

15-5

×

10

16

cm-3

之间。

47.所述n+型过渡层4的最佳厚度为1-5μm,所述n+型过渡层4的最佳掺杂浓度介于1

×

10

18-2

×

10

19

cm-3

之间。

48.实施例3

49.实施例提供一种本实施例提供一种栅型电极结构sic雪崩光电二极管,如图1和图2所示,包括n+型sic衬底1、底部n型欧姆接触电极2、外延层、上层p型欧姆接触电极3和电极10,其中:

50.所述n+型sic衬底1的正面设置所述外延层,所述外延层的正面设置所述上层p型欧姆接触电极3,所述n+型sic衬底1的底面设置所述底部n型欧姆接触电极2;

51.所述外延层为p+/p/i/n+结构;

52.所述上层p型欧姆接触电极3为栅型结构的电极,所述上层p型欧姆接触电极3由根电极32和枝电极31组成,其中,所述枝电极31由多个条形电极组成,所述枝电极31的多个条形电极垂直于sic材料方向,所述根电极32为一个条形电极,将所述枝电极31的多个条形电极连接在一起;

53.所述上层p型欧姆接触电极3与所述电极10连接。

54.所述外延层包括p+型欧姆接触层7、p型过渡层6、i型雪崩倍增层5和n+型过渡层4,所述外延层由下向上依次为n+型过渡层4、i型雪崩倍增层5、p型过渡层6和p+型欧姆接触层7,其中,所述n+型过渡层4设置于所述n+型sic衬底1的正面,所述p+型欧姆接触层7的正面设置所述上层p型欧姆接触电极3。

55.所述p+型欧姆接触层7的最佳厚度在0.1-0.3μm之间,所述p+型欧姆接触层7的最佳掺杂浓度介于1

×

10

18-2

×

10

19

cm-3

之间。

56.所述p型过渡层6的最佳厚度在0.1-0.3μm之间,所述p型过渡层6的最佳掺杂浓度介于1

×

10

18-3

×

10

18

cm-3

之间。

57.所述i型雪崩倍增层5的最佳厚度在0.5-3μm之间,所述i型雪崩倍增层5的最佳掺杂浓度介于1

×

10

15-5

×

10

16

cm-3

之间。

58.所述n+型过渡层4的最佳厚度为1-5μm,所述n+型过渡层4的最佳掺杂浓度介于1

×

10

18-2

×

10

19

cm-3

之间。

59.所述外延层采用倾斜台面结构,所述倾斜台面的倾斜角度在20

°

以内,且所述倾斜台面的台面延伸设置于所述i型雪崩倍增层5的上表面,所述外延层的倾斜台面结构上设置一层钝化层8。

60.所述底部n型欧姆接触电极2和上层p型欧姆接触电极3均为多层分层结构,依次为ni、ti、al、au,且总厚度在100-300nm之间。

61.所述枝电极31和根电极32的每一个条形电极的短边均做成半圆形,以此避免电极边缘击穿。

62.所述底部n型欧姆接触电极2覆盖全部的n+型sic衬底1底面区域。

63.实施例4

64.本实施例在实施例1的基础上,提供栅型电极结构sic雪崩光电二极管的制作流

程,具体如下:

65.外延层生长:栅型电极结构sic雪崩光电二极管制备于n+型sic衬底1上,采用外延结构为p+/p/i/n+结构,在本实施例中,外延层从下向上依次外延生长5μm n+型过渡层4,掺杂浓度为3

×

10

18

cm-3

;0.7μm i型雪崩倍增层5,掺杂浓度为3

×

10

15

cm-3

;0.2μm p型过渡层6,掺杂浓度为2

×

10

18

cm-3

;0.2μm p+型接触层7,掺杂浓度为2

×

10

19

cm-3

。

66.台面制备:器件台面9为150μm

×

150μm的正方形,为了防止边缘击穿,台面四个角均制备为弧形。制备方法如下,在外延片上旋涂az4620光刻胶并光刻,获得倾斜台面的图形区域;对图形光刻胶进行高温烘烤形成台面的刻蚀掩膜;利用感应耦合等离子体刻蚀系统,在cf4/o2的氛围下对外延片进行刻蚀,实现倾斜角度的转移,最终获得角度为约10

°

的倾斜台面,台面刻蚀到i型雪崩倍增层上表面。

67.钝化层制备:将sic外延片在高温管式炉中氧化1h,然后利用氢氟酸溶液腐蚀掉氧化层,即进行牺牲氧化层处理;随后,将外延片放置于高温管式炉中氧化3h;然后,利用pecvd在350℃温度条件下生长1μm sio2;最后,利用高温管式炉在氮气氛围、900℃温度条件下高温致密化1h,由此获得钝化层8。

68.开上电极窗口:在外延片正面旋涂光刻胶并光刻,获得顶部p型欧姆接触图形;然后,通过氢氟酸溶液湿法腐蚀sio2钝化层的方法形成顶部p型电极窗口。

69.欧姆电极制备,利用电子束蒸发系统分别在器件正面和背面蒸镀p型电极和n型电极,电极材料和厚度均为35/50/100/100nm的ni/ti/al/au;然后,利用快速热退火系统,将外延片在850℃氮气氛围下退火三分钟,形成欧姆接触。

70.电极制备,在上层p型欧姆接触电极3上再制备一层电极10,电极10与上层p型欧姆接触电极3相连接,电极材料及厚度为500/500nm的ti/au。

71.如图3所示为栅型电极结构sic雪崩光电二极管的电流-电压曲线图,雪崩前器件暗电流保持在pa量级,器件的击穿电压为~203v,当反向偏压为204v时,增益达到104以上。

72.相同或相似的标号对应相同或相似的部件;

73.附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制;

74.显然,本实用新型的上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例,而并非是对本实用新型的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型权利要求的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1