电连接器的制作方法

1.本实用新型涉及一种电连接器,尤其是涉及一种改善高频讯号的电连接器。

背景技术:

2.各式电子产品所经常使用的连接器型式中,以通用序列总线(usb)规格的连接器应用最多,随着科技的进步,通用序列总线的种类也越来越多,如usb 2.0、usb 3.0、微型通用序列总线(micro usb)、迷你通用序列总线(mini usb)或者usb type-c,其中usb type-c连接器已被普遍应用在各种电子产品上。而usb type-c目前已经可以达到40gbps的传输规格。

3.在传输高频讯号时,连接器内部的结构会使电磁场产生谐振,会让高频特性在某些特定频段特别差,加上阻抗的不匹配,造成讯号插入损失与反射损失变差而影响串音结果。在高频时候这种现象会更加严重,进而影响电连接器传输讯号的质量。

4.因此,有必要提供一种改善高频讯号的电连接器。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的是针对现有技术存在的缺陷和不足提供一种电连接器。

6.为实现上述目的,本实用新型公开一种电连接器,包括:一绝缘本体;一上排端子组,设置于所述绝缘本体中,所述上排端子组设有数个上排端子与一上绝缘体,所述上排端子固设于所述上绝缘体内,所述上排端子设有数个上排接地端子及数个上排讯号端子,两所述上排讯号端子设置于两所述上排接地端子之间,每一支所述上排端子均设有一上固定部,所述上固定部前端往前延伸形成一上接触部,所述上固定部后端由下往上弯折形成一第一上弯折部,所述第一上弯折部后端向后延伸形成一上延伸部,所述上延伸部后端由上往下弯折形成一第二上弯折部,所述第二上弯折部后端向后延伸形成一上焊接部;及一中心片,设置于所述绝缘本体中,所述中心片设有一前板,所述前板对应所述上固定部与上接触部,所述前板后端由下往上弯折形成一弯折板,所述弯折板对应所述第一上弯折部,所述弯折板后端向后延伸形成一尾板,所述尾板对应所述上延伸部,所述尾板的上表面的左、右两端分别设有向所述上排端子组方向延伸的凸起,所述凸起接触所述上排端子组的所述上排接地端子的所述上延伸部。

7.作为进一步的改进,所述上排讯号端子的所述上固定部的一侧形成一凹陷的第一缺槽,所述上排讯号端子的第一上弯折部的一侧与所述上延伸部的一侧形成一凹陷的第二缺槽,所述上排讯号端子的所述上接触部的下表面的左右两侧设有一上斜角,两相邻所述上排讯号端子的所述上接触部之间的间距小于两相邻所述上排讯号端子的所述第一缺槽之间的间距,两相邻所述上排讯号端子的所述第一缺槽之间的间距等于两相邻所述上排讯号端子的所述第二缺槽之间的间距。

8.作为进一步的改进,所述上排接地端子的所述上固定部的一侧与所述上接触部一侧形成一凹陷的第三缺槽,所述上排接地端子的所述第二上弯折部一侧形成一凹陷的第四

缺槽,相邻所述上排接地端子与所述上排讯号端子的所述上延伸部之间的间距小于所述上排接地端子的所述第四缺槽与其相邻的所述上排讯号端子的所述第二上弯折部之间的间距,所述上排接地端子的所述第四缺槽与其相邻的所述上排讯号端子的所述第二上弯折部之间的间距等于所述上排接地端子的所述第三缺槽与其相邻的所述上排讯号端子的所述上接触部之间的间距,所述上排接地端子的所述第三缺槽与其相邻的所述上排讯号端子的所述上接触部之间的间距等于两相邻所述上排讯号端子的所述上接触部之间的间距。

9.作为进一步的改进,所述上绝缘体设有一上主体部、一上舌部、一上阶梯部及一上尾部,所述上主体部前端往前延伸形成所述上舌部,所述上主体部后端由下往上弯折形成所述上阶梯部,所述上阶梯部后端向后延伸形成所述上尾部,所述上固定部固持于所述上绝缘体的所述上主体部内并且被所述上绝缘体的所述上主体部所包覆,所述上接触部固持于所述上绝缘体的所述上舌部内并且被所述上绝缘体的所述上舌部所包覆,所述第一上弯折部固持于所述上绝缘体的所述上阶梯部内并且被所述上绝缘体的所述上阶梯部内所包覆,所述上延伸部与所述第二上弯折部固持于所述上绝缘体的所述上尾部内并且被所述上绝缘体的所述上尾部所包覆,所述上焊接部外露于所述上尾部后端。

10.作为进一步的改进,所述绝缘本体内设有一下排端子组,所述中心片设置于所述上排端子组与所述下排端子组之间,所述下排端子组设有数个下排端子与一下绝缘体,所述下排端子固设于所述下绝缘体内,每一支所述下排端子均设有一下固定部、一下接触部、一下弯折部及一下焊接部,所述下固定部前端向前延伸形成所述下接触部,所述下固定部后端由下往上延伸形成所述下弯折部,所述下弯折部后端向后延伸形成所述下焊接部,所述尾板的长度大于所述下排端子组的所述下焊接部的长度。

11.作为进一步的改进,所述下排端子设有数个下排接地端子及数个下排讯号端子,两所述下排讯号端子设置于两所述下排接地端子之间,所述下排讯号端子的所述下固定部的一侧形成一凹陷的第五缺槽,所述下排讯号端子的所述下接触部的上表面的左右两侧设有一下斜角。

12.作为进一步的改进,所述下绝缘体设有一下主体部、一下舌部、一下阶梯部及一下尾部,所述下主体部前端往前延伸形成所述下舌部,所述下主体部后端由上往下弯折形成所述下阶梯部,所述下阶梯部后端向后延伸形成所述下尾部,所述下固定部固持于所述下绝缘体的所述下主体部内并且被所述下绝缘体的所述下主体部所包覆,所述下接触部固持于所述下绝缘体的所述下舌部内并且被所述下绝缘体的所述下舌部所包覆,所述下弯折部固持于所述下绝缘体的所述下阶梯部内并且被所述下绝缘体的所述下阶梯部内所包覆,所述下焊接部固持于所述下绝缘体的所述下尾部内并且部分所述下焊接部被所述下绝缘体的所述下尾部所包覆,部分所述下焊接部外露所述下绝缘体的所述下尾部,所述尾板的所述凸起外露于所述下绝缘体的所述下尾部。

13.作为进一步的改进,所述下绝缘体的上表面形成向下凹陷的数个下收容槽,所述下绝缘体的上表面向上延伸形成一下凸块,所述下凸块分别设置于数个所述下收容槽之间,所述上绝缘体的下表面形成一向上凹陷的上收容槽,所述上绝缘体的下表面向下延伸形成数个上凸块,分别设置于所述上收容槽的左、右两侧,所述上收容槽收容所述下凸块,所述下收容槽收容所述上排端子组的所述上凸块,所述下凸块设置于数个上凸块之间。

14.作为进一步的改进,所述绝缘本体设有一主体部、一阶梯部、一舌部及一尾部,所

34.上排端子组

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

21

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

上排端子

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

211

35.上固定部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2111

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

上接触部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2112

36.第一上弯折部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2113

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

上延伸部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2114

37.第二上弯折部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2115

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

上焊接部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2116

38.上绝缘体

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

212

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

上主体部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2121

39.上舌部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2122

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

上阶梯部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2123

40.上尾部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2124

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

上挖槽

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2125

41.上收容槽

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2126

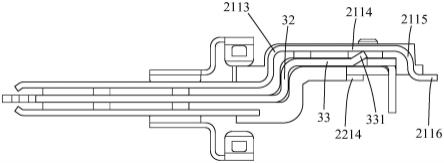

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

上凸块

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2127

42.上排接地端子

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

213

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

上排讯号端子

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

214

43.第一缺槽

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

215

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二缺槽

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

216

44.上斜角

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

217

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第三缺槽

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

218

45.第四缺槽

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

219

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

下排端子组

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

22

46.下排端子

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

221

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

下固定部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2211

47.下接触部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2212

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

下弯折部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2213

48.下焊接部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2214

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

下绝缘体

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

222

49.下主体部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2221

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

下舌部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2222

50.下阶梯部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2223

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

下尾部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2224

51.下挖槽

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2225

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

下收容槽

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2226

52.下凸块

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2227

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

下排接地端子

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

223

53.下排讯号端子

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

224

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第五缺槽

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

225

54.下斜角

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

226

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

中心片

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ355.前板

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

31

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第三定位孔

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

311

56.侧翼部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

312

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

弯折板

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

32

57.尾板

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

33

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

凸起

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

331

58.焊接脚

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

34

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

遮蔽片

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ459.前固定片

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

41

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

连接片

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

42

60.后固定片

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

43

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一卡扣

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

44

61.扣合部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

45

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二卡扣

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

46

62.导引槽

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ5ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

凸出部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

51

63.屏蔽外壳

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

6。

具体实施方式

64.为详细说明本实用新型电连接器100的技术内容、构造特征、所达成的目的及功效,以下兹例举实施例并配合图式详予说明。在本实施例中,本实用新型电连接器100为usb type-c连接器,在具体实施时,本实用新型电连接器100亦可为其他类型的连接器。

65.请参阅图1至图4,本实用新型电连接器100,包括一绝缘本体1、一端子组2、一中心片3、数个遮蔽片4、一导引壳5及一屏蔽外壳6。所述端子组2固设于所述绝缘本体1内,所述中心片3位于所述端子组2中间,并固设于所述绝缘本体1中,所述绝缘本体1包覆所述中心片3与所述端子组2。数个所述遮蔽片4设置于所述绝缘本体1的上、下表面,所述导引壳5设

置于所述绝缘本体1前端并包覆部分所述绝缘本体1,所述屏蔽外壳6设置于所述导引壳5与所述绝缘本体1的上表面。

66.所述绝缘本体1设有一主体部11、一阶梯部12、一舌部13及一尾部14。所述主体部11前端向前延伸形成所述阶梯部12,所述阶梯部12前端向前延伸形成所述舌部13,所述主体部11后端向后延伸形成所述尾部14。所述遮蔽片4设置于所述主体部11与所述阶梯部12的位置,所述端子组2外露于所述舌部13的上、下表面。

67.所述主体部11上、下表面分别形成一向内凹陷的第一定位凹面111,所述第一定位凹面111对应于所述遮蔽片4的对应结构。所述第一定位凹面111的左、右两侧分别设有一凹陷的第一定位孔112,所述遮蔽片4的对应结构固定于所述第一定位孔112内以实现所述绝缘本体1与所述遮蔽片4定位固持。所述主体部11上、下表面的前端分别设有至少一向内凹陷的定位凹槽113,所述导引壳5的对应机构固定于所述定位凹槽113内以实现所述绝缘本体1与所述导引壳5定位固持。

68.所述阶梯部12上、下表面分别形成一向内凹陷的第二定位凹面112,所述第二定位凹面112对应于所述遮蔽片4的对应结构。所述第二定位凹面112的左、右两侧分别设有一凹陷的第二定位孔122,所述遮蔽片4的对应结构固定于所述第二定位孔122内以实现所述绝缘本体1与所述遮蔽片4定位固持。

69.请参阅图5至图8,所述端子组2设置于所述绝缘本体1中,所述端子组2包括一上排端子组21及一下排端子组22,所述中心片3设置于所述上排端子组21与所述下排端子组22之间。所述上排端子组21设有数个上排端子211与一上绝缘体212,所述上排端子211固设于所述上绝缘体212内。

70.每一支所述上排端子211均设有一上固定部2111、一上接触部2112、一第一上弯折部2113、一上延伸部2114、一第二上弯折部2115及一上焊接部2116,所述上固定部2111前端往前延伸形成所述上接触部2112,所述上固定部2111后端由下往上弯折形成所述第一上弯折部2113,所述第一上弯折部2113后端向后延伸形成所述上延伸部2114,所述上延伸部2114后端由上往下弯折形成所述第二上弯折部2115,所述第二上弯折部2115后端向后延伸形成所述上焊接部2116。

71.所述上排端子211设有数个上排接地端子213及数个上排讯号端子214,在本实施例中,两所述上排讯号端子214设置于两所述上排接地端子213之间。所述上排讯号端子214的所述上固定部2111的一侧形成一凹陷的第一缺槽215,所述上排讯号端子214的所述第一上弯折部2113的一侧与所述上延伸部2114的一侧形成一凹陷的第二缺槽216,所述上排讯号端子214的所述上接触部2112的下表面的左右两侧设有一上斜角217。所述第一缺槽215、所述第二缺槽216与所述上斜角217用于改善本实用新型电连接器100阻抗。相邻两支所述上排讯号端子214的所述第一缺槽215彼此相对,相邻两支所述上排讯号端子214的所述第二缺槽216彼此相对。所述上排接地端子213的宽度大于所述上排讯号端子214的宽度。所述上排接地端子213的所述上固定部2111的一侧与所述上接触部2112一侧形成一凹陷的第三缺槽218,所述上排接地端子213的所述第二上弯折部2115一侧形成一凹陷的第四缺槽219。因此,相邻所述上排接地端子213与所述上排讯号端子214的所述上延伸部2114之间的间距小于所述上排接地端子213的所述第四缺槽219与其相邻的所述上排讯号端子214的所述第二上弯折部2115之间的间距。所述上排接地端子213的所述第四缺槽219与其相邻的所述上

排讯号端子214的所述第二上弯折部2115之间的间距等于所述上排接地端子213的所述第三缺槽218与其相邻的所述上排讯号端子214的所述上接触部2112之间的间距。所述上排接地端子213的所述第三缺槽218与其相邻的所述上排讯号端子214的所述上接触部2112之间的间距等于两相邻所述上排讯号端子214的所述上接触部2112之间的间距。两相邻所述上排讯号端子214的所述上接触部2112之间的间距小于两相邻所述上排讯号端子214的所述第一缺槽215之间的间距。两相邻所述上排讯号端子214的所述第一缺槽215之间的间距等于两相邻所述上排讯号端子214的所述第二缺槽216之间的间距。通过,可改善本实用新型电连接器100的阻抗。

72.所述上绝缘体212设有一上主体部2121、一上舌部2122、一上阶梯部2123及一上尾部2124。所述上主体部2121前端往前延伸形成所述上舌部2122,所述上主体部2121后端由下往上弯折形成所述上阶梯部2123,所述上阶梯部2123后端向后延伸形成所述上尾部2124。所述上固定部2111固持于所述上绝缘体212的所述上主体部2121内并且被所述上绝缘体212的所述上主体部2121所包覆。所述上接触部2112固持于所述上绝缘体212的所述上舌部2122内并且被所述上绝缘体212的所述上舌部2122所包覆。所述第一上弯折部2113固持于所述上绝缘体212的所述上阶梯部2123内并且被所述上绝缘体212的所述上阶梯部2123内所包覆。所述上延伸部2114与所述第二上弯折部2115固持于所述上绝缘体212的所述上尾部2124内并且被所述上绝缘体212的所述上尾部2124所包覆。所述上焊接部2116外露于所述上尾部2124后端。

73.所述上绝缘体212设有数个上挖槽2125、一上收容槽2126及数个上凸块2127,数个所述上挖槽2125分别形成于所述上舌部2122与所述上尾部2124的位置,所述上挖槽2125用于成型制程时稳定所述上排端子211的位置与提升本实用新型电连接器100阻抗,改善插入损失及反射损失。所述上绝缘体212的下表面形成一向上凹陷的所述上收容槽2126,所述上收容槽2126用于收容所述下排端子组22的对应机构以实现所述上排端子组21与所述下排端子组22定位固持。所述上绝缘体212的下表面向下延伸形成数个所述上凸块2127,在本实施例中,所述上凸块2127为两个,分别设置于所述上收容槽2126的左、右两侧。所述上凸块2127用于卡合所述下排端子组22的对应机构以实现所述上排端子组21与所述下排端子组22定位固持。

74.所述下排端子组22设有数个下排端子221与一下绝缘体222,所述下排端子221固设于所述下绝缘体222内。每一支所述下排端子221均设有一下固定部2211、一下接触部2212、一下弯折部2213及一下焊接部2214。所述下固定部2211前端向前延伸形成所述下接触部2212,所述下固定部2211后端由下往上延伸形成所述下弯折部2213,所述下弯折部2213后端向后延伸形成所述下焊接部2214。

75.所述下排端子221设有数个下排接地端子223及数个下排讯号端子224,在本实施例中,两所述下排讯号端子224设置于两所述下排接地端子223之间。所述下排讯号端子224的所述下固定部2211的一侧形成一凹陷的第五缺槽225,所述下排讯号端子224的所述下接触部2212的上表面的左右两侧设有一下斜角226。所述第三缺槽225与所述下斜角226用于改善本实用新型电连接器100阻抗。两相邻所述上排讯号端子214的所述第二缺槽216之间的间距等于两相邻所述下排讯号端子224的所述第五缺槽225之间的间距。

76.所述下绝缘体222设有一下主体部2221、一下舌部2222、一下阶梯部2223及一下尾

部2224。所述下主体部2221前端往前延伸形成所述下舌部2222,所述下主体部2221后端由上往下弯折形成所述下阶梯部2223,所述下阶梯部2223后端向后延伸形成所述下尾部2224。所述下固定部2211固持于所述下绝缘体222的所述下主体部2221内并且被所述下绝缘体222的所述下主体部2221所包覆。所述下接触部2212固持于所述下绝缘体222的所述下舌部2222内并且被所述下绝缘体222的所述下舌部2222所包覆。所述下弯折部2213固持于所述下绝缘体222的所述下阶梯部2223内并且被所述下绝缘体222的所述下阶梯部2223内所包覆。所述下焊接部2214外露所述下绝缘体222的所述下尾部2224。

77.所述下绝缘体222设有数个下挖槽2225、数个下收容槽2226及一下凸块2227,数个所述下挖槽2225分别形成于所述下主体部2221、所述下舌部2222与所述下尾部2224的位置,所述下挖槽2225用于成型制程时稳定所述下排端子221的位置与提升本实用新型电连接器100阻抗,改善插入损失及反射损失。所述下绝缘体222的上表面形成向下凹陷的所述下收容槽2226,所述下收容槽2226用于收容所述上排端子组21的所述上凸块2127以实现所述上排端子组21与所述下排端子组22定位固持。所述下绝缘体222的上表面向上延伸形成所述下凸块2227,在本实施例中,所述下凸块2227分别设置于所述下收容槽2226之间。所述下凸块2227用于卡合所述上端子组21的所述上收容槽2126以实现所述上排端子组21与所述下排端子组22定位固持,所述下凸块2227设置于数个所述上凸块2127之间。

78.请参阅图9,所述中心片3设有一前板31、一弯折板32、一尾板33及数个焊接脚34。所述前板31后端由下往上弯折形成所述弯折板32,所述弯折板32设置于所述第一上弯折部2113与所述下弯折部2213之间,所述弯折板32后端向后延伸形成所述尾板33。在本实施例中,所述前板31的前端的左、右两侧部分外露于所述绝缘本体1的所述舌部13,与另一电连接器(图中未示)接触达到串地的效果,能够减少谐振。

79.所述前板31设有一贯穿所述前板上、下表面的一第三定位孔311,所述上排端子组21的所述上凸块2127固定于所述第三定位孔311内以实现所述中心片3与所述上排端子组21定位固持。所述下排端子组22的所述下凸块2227固定于所述第三定位孔311内以实现所述中心片3与所述下排端子组22定位固持。所述前板31的后端的左、右两侧分别设有向外延伸的一侧翼部312,所述侧翼部312外露于所述绝缘本体1的所述主体部11并接触所述导引壳5的内表面。

80.请参阅图9与图10,所述尾板33的上表面的左、右两端分别设有向所述上排端子组21方向延伸的凸起331,在本实施例中,所述凸起331通过接触所述上排端子组21的所述上排接地端子213的所述上延伸部2114,在本实用新型电连接器100传输讯号的高频特性上,改善高频电磁波由接地回路对邻近射频讯号所产生的谐振问题。在具体实施时,所述凸起331亦可接触所述下排端子组22的所述下排接地端子223。本实施例中,通过所述凸起331接触所述上排端子组21的所述上排接地端子213的所述上延伸部2114,可改善本实用新型电连接器100于14ghz以上的插入损失。

81.在本实施例中,所述尾板33的位置对应所述上排端子组21的所述上延伸部2114,所述尾板33的长度大于所述下排端子组22的所述下焊接部2214的长度,所述尾板33的所述凸起331外露于所述下绝缘体222的所述下尾部2224。所述尾板33对应于所述上排接地端子213的所述上延伸部2114靠近所述第四缺槽219的位置。

82.请参阅图3与图4,数个所述遮蔽片4相对设置在所述绝缘本体1的所述主体部11与

所述阶梯部12的上、下表面。所述遮蔽片4设有一前固定片41、一连接片42、一后固定片43、一第一卡扣44、一扣合部45及数个第二卡扣46。所述前固定片41对应于所述绝缘本体1的所述阶梯部12的所述第二定位凹面121。所述前固定片41的后端向上延伸形成所述连接片42,所述连接片42对应于所述绝缘本体1的所述主体部11的前表面。所述连接片42的后端向后延伸形成所述后固定片43,所述后固定片43对应于所述绝缘本体1的所述主体部11的所述第一定位凹面111。所述前固定片41的左、右两侧分别向下延伸形成所述第一卡扣44与所述扣合部45,在本实施例中,所述第一卡扣44为凸型结构,所述扣合部45为凹型结构,所述第一卡扣44与所述扣合部45相互卡合以固定数个所述遮蔽片4。所述第一卡扣44与所述扣合部45设置于所述绝缘本体1的所述阶梯部12的所述第二定位孔122内以实现所述遮蔽片4与所述绝缘本体1定位固持。所述后固定片42左、右两侧分别向下延伸形成所述第二卡扣46,所述第二卡扣46设置于所述绝缘本体1的所述主体部11的所述第一定位孔112内以实现所述遮蔽片4与所述绝缘本体1定位固持。所述后固定片43的上表面接触所述导引壳5的内表面。

83.请参阅图2,所述导引壳5上、下表面设有向所述绝缘本体1方向延伸的至少一凸出部51,所述凸出部51卡合于所述绝缘本体1的所述主体部11的所述定位凹槽113内以实现所述导引壳5与所述绝缘本体1定位固持。所述凸出部51的数量对应所述绝缘本体1的所述主体部11的所述定位凹槽113的数量。

84.承上所述,本实用新型电连接器100通过所述第一缺槽215、所述第二缺槽216、所述第三缺槽217、所述第四缺槽218与所述第五缺槽225使本实用新型电连接器100可达成40gbps的规范。再者,通过所述凸起331接触所述上排端子组21的所述上排接地端子213的所述上延伸部2114,在本实用新型电连接器100传输讯号的高频特性上,改善高频电磁波由接地回路对邻近射频讯号所产生的谐振问题。因此本实用新型电连接器100能改善高频讯号。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1