一种光伏组件及光伏系统的制作方法

本技术涉及光伏组件制造,尤其涉及一种光伏组件及光伏系统。

背景技术:

1、光伏组件是一种吸收光能,并将其转换为电能的器件,主要包括太阳能电池矩阵以及接线盒。

2、现有的太阳能电池矩阵设计使得光伏组件必须采用三分体接线盒,由于有三个接线盒,需要在光伏组件的背面封装层上开设三个通孔,便于将电池串组的6根汇流条引出,最终与三个接线盒焊接。且在汇流条引出时,需要对6根汇流条进行人工折弯,并将每两个相邻的汇流条与相应的接线盒对位焊接,制作工艺复杂。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于提供一种光伏组件及光伏系统,用于简化现有的光伏组件制作工艺。

2、为了实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

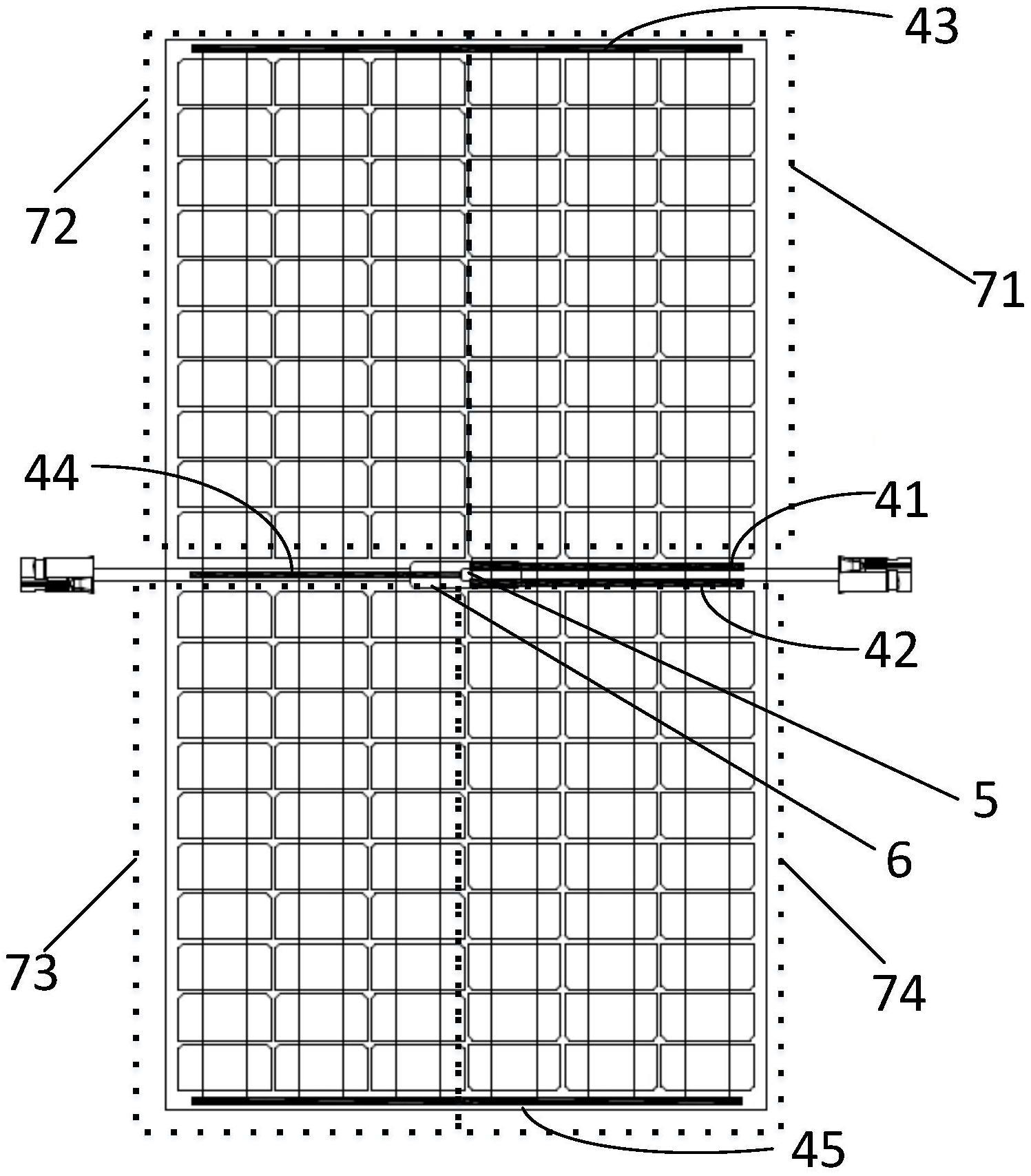

3、第一方面,本实用新型提供一种光伏组件,包括电池矩阵、接线盒以及封装层。电池矩阵封装于封装层内,接线盒设置于封装层的外部。

4、电池矩阵包括呈矩阵排布且依次首尾串联的多组电池串组,每组电池串组均包括多个并联的电池串,多组电池串组中位于串首的一组电池串组的首端连接第一汇流条,多组电池串组中位于串尾的一组电池串组的尾端连接第二汇流条。

5、封装层开设一通孔,第一汇流条和第二汇流条均穿出通孔并分别与接线盒的第一电极和第二电极电连接,第一电极和第二电极的极性相反。

6、与现有技术相比,本实用新型提供的光伏组件中,电池矩阵封装于封装层内,接线盒设置于封装层的外部。通过对电池串的连接方式进行设计,使得电池矩阵包括呈矩阵排布且依次首尾串联的多组电池串组,每组电池串组均包括多个并联的电池串,多组电池串组中位于串首的一组电池串组的首端连接第一汇流条,多组电池串组中位于串尾的一组电池串组的尾端连接第二汇流条。基于此,将第一汇流条以及第二汇流条引入到同一个接线盒中,就可以将电池矩阵产生的电能通过接线盒引出。且由于仅需要安装一个接线盒,在引出汇流条时,也只需要在封装层上开设一个通孔,在将第一汇流条和第二汇流条分别折弯后,就能够将第一汇流条以及第二汇流条穿出通孔与接线盒的第一电极和第二电极电连接。

7、由此可知,与现有技术相比,本实用新型提供的光伏组件减少了接线盒的使用数量、在封装层开设通孔的数量以及需要人工折弯的汇流条数量,简化了光伏组件的制作工艺。

8、在一种可能的实现方式中,通孔开设于封装层的一侧表面的几何中心位置,接线盒设置于封装层的外部,且覆盖通孔。

9、采用上述技术方案的情况下,接线盒相应的设置在封装层的外部一侧表面的几何中心位置,能够使得第一汇流条以及第二汇流条伸出通孔后直接与接线盒连接,避免第一汇流条以及第二汇流条外露。且设置在几何中心位置能够使得光伏组件的外观更整洁美观。

10、在一种可能的实现方式中,多组电池串组包括第一电池串组、第二电池串组、第三电池串组以及第四电池串组,第一电池串组的尾端与第二电池串组的首端通过第三汇流条串接,第二电池串组的尾端与第三电池串组的首端通过第四汇流条串接,第三电池串组的尾端与第四电池串组的首端通过第五汇流条串接。

11、采用上述技术方案的情况下,在电池片总数不变的情况下,将更多的电池片并联后,光伏组件系统端的电压至少小于现有技术中60片串联的电池片产生的电压,在不增加系统端的逆变器的数量的情况下,能够串联更多的光伏组件,进而提高光伏组件系统端的电能转换速率。同时,在制作本实用新型实施例提供的光伏组件时,电池矩阵可以仅通过5根汇流条实现4组电池串组的串联以及每组电池串组中多个电池串的并联设计,远小于现有技术中需要的汇流条的数量,在一定程度上减少了需要切割以及焊接汇流条的工序,进一步简化了光伏组件的制作工艺。

12、在一种可能的实现方式中,第四汇流条穿出通孔,且第四汇流条穿出通孔的一端具有第一接线端和第二接线端。第一接线端通过接线盒中的第一旁路二极管与第一汇流条电连接。第二接线端通过接线盒中的第二旁路二极管与第二汇流条电连接。

13、采用上述技术方案的情况下,第一接线端通过接线盒中的第一旁路二极管与第一汇流条电连接,使得第四汇流条的第一接线端不会与第一汇流条连通,第二接线端通过接线盒中的第二旁路二极管与第二汇流条电连接,使得第四汇流条的第二接线端不会与第二汇流条连通。同时,第一旁路二极管81与第一电池串组以及第二电池串组并联,第二旁路二极管与第三电池串组以及第四电池串组并联,当与第一旁路二极管或者第二旁路二极管并联的电池串中出现被遮挡的电池串时,其他串联的有光照的电池串产生的电能,可以通过第一旁路二极管或者第二旁路二极管被接线盒引出,避免被遮挡的电池串消耗其他串联的有光照的电池串产生的电能,继而在遮挡处出现热斑效应,有效避免了光伏组件因为热斑效应而损坏的情况发生。

14、在一种可能的实现方式中,当第一电极为正电极,第二电极为负电极时,第一汇流条与第一旁路二极管的阴极电连接,第四汇流条的第一接线端与第一旁路二极管的阳极电连接,第二汇流条与第二旁路二极管的阳极电连接,第四汇流条的第一接线端与第二旁路二极管的阴极电连接。

15、采用上述技术方案的情况下,当第一电极为正电极时,相应的第一汇流条的电极也为正,基于旁路二极管的电流只能由阳极流向阴极的正向导通特性,以及电流只能有正电极流向负电极的特性,此时将第一旁路二极管反接于第一汇流条与第四汇流条的第一接线端之间,使得第四汇流条的第一接线端与第一汇流条不会被短接也不会被导通,能够避免光伏组件因为热斑效应而造成损坏。此时第二电极为负电极,相应的第二汇流条的电极也为负,将第二旁路二极管反接于第二汇流条与第四汇流条的第二接线端之间,使得第四汇流条的第二接线端与第二汇流条不会被短接也不会被导通,能够避免光伏组件因为热斑效应而造成损坏。

16、在一种可能的实现方式中,当第一电极为负电极,第二电极为正电极时,第一汇流条与第一旁路二极管的阳极电连接,第四汇流条的第一接线端与第一旁路二极管的阴极电连接,第二汇流条与第二旁路二极管的阴极电连接,第四汇流条的第二接线端与第二旁路二极管的阳极电连接。

17、采用上述技术方案的情况下,当第一电极为负电极时,相应的第一汇流条的电极也为负,基于旁路二极管的电流只能由阳极流向阴极的正向导通特性,以及电流只能有正电极流向负电极的特性,此时将第一旁路二极管反接于第一汇流条与第四汇流条的第一接线端之间,使得第四汇流条的第一接线端与第一汇流条不会被短接也不会被导通,能够避免光伏组件因为热斑效应而造成损坏。此时第二电极为正电极,相应的第二汇流条的电极也为正,将第二旁路二极管反接于第二汇流条与第四汇流条的第二接线端之间,使得第四汇流条的第二接线端与第二汇流条不会被短接也不会被导通,能够避免光伏组件因为热斑效应而造成损坏。

18、在一种可能的实现方式中,每组电池串组中并联的电池串数量相等或者不相等。示例性的,每组电池串组中并联的电池串的数量为2个~5个。

19、采用上述技术方案的情况下,当每组电池串组中并联的电池串数量相等时,每组电池串组并联的电池串为3个,每串电池串包含有10片串联的电池片,4组电池串组依次首尾串联组成电池矩阵,根据电路的基本原理,当两个相等的电源v1和v2串联时,电路两端的电压v=v1+v2,当两个相等的电源并联时,电路两端的电压v=v1=v2,此时,每组电池串组的并联电压均为10片电池片串联的电压,则4组电池串组的串联电压为40片电池片串联的电压,即本实用新型提供的光伏组件系统端的电压为40片电池片串联的电压,远远小于现有技术中的60片电池片串联的电压,光伏组件系统端的逆变器可以串接数量更多的光伏组件,有利于提高光伏系统的光电转换效率。当每组电池串组中并联的电池串数量不相等时,每组电池串组中并联的电池串可以为2个、3个、4个或者5个,由此,可以根据光伏组件系统端的逆变器需要串接的光伏组件数量,灵活的设置需要每个光伏组件达到的电压值,使得在光伏系统搭建时能够更适用于当前环境,以使当前环境下光伏系统的光电转换效率达到最优。

20、在一种可能的实现方式中,封装层包括盖板、背板和胶膜层,电池矩阵位于盖板和背板之间,电池矩阵与盖板之间以及电池矩阵与背板之间均设置胶膜层,通孔开设于背板。

21、采用上述技术方案的情况下,胶膜层填充于电池矩阵与盖板以及电池矩阵与背板之间,在能够将背板以及盖板与电池矩阵粘合的同时,也能对电池矩阵的承压起到缓冲作用。同时,将通孔开设于背板,能够最大程度的避免安装接线盒时对电池矩阵的遮挡,从而不会对电池矩阵的光电转换效率造成不利影响。

22、第二方面,本实用新型还提供一种光伏系统,包括上述技术方案中所述的光伏组件。

23、与现有技术相比,本实用新型提供的光伏系统的有益效果与上述技术方案所述的光伏组件的有益效果相同,此处不做赘述。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!