一种集成式电芯结构的制作方法

1.本实用新型涉及电池制造技术领域,具体为一种集成式电芯结构。

背景技术:

2.交通能源和环境问题是当前全球面临的重大挑战,也是制约汽车工业可持续发展的症结所在,因此各大车企和科研机构不断加大电动汽车的研发力度,各国政府也通过制定各项措施促进新能源汽车的推广,大大推动了电动汽车的发展,电动汽车相对于传统燃油车而言是零排放的,不仅以电能取代石油、减少温室气体等对大气有污染的气体的排放,其淘汰锂电池又可以用于制造储能设备实现梯次利用。

3.电动汽车关键零部件技术(电机、电池、电控)的研究日趋成熟,产业化程度日益提高,一些研究机构和汽车公司在汽车结构方面进行了有益的探索,但是电池成组方面的研究依旧不足,传统的电芯成组都是通过焊接的方式,维护性差,各零件的无法重复使用,提高了生产成本。

技术实现要素:

4.本实用新型所要解决的技术问题在于:如何实现两个电芯结构之间无需额外连接完成串联成组。

5.为解决上述技术问题,本实用新型提供如下技术方案:一种集成式电芯结构,包括第一壳体、通电单元、连接单元,所述通电单元活动连接在第一壳体的上端,所述第一壳体的上端通过连接单元活动卡接有与第一壳体相同结构的第二壳体,所述连接单元的顶部与第二壳体下端相接触形成导通电路。

6.本技术通过将结构相同的第二壳体通过连接单元卡接在第一壳体的上端,使得安装在第一壳体上端的连接单元与第二壳体的下端相接触形成导通电路,完成通电,实现了个电芯结构之间无需额外连接完成串联成组。

7.优选的:所述第一壳体的上端圆心位置开设有安装槽,所述安装槽为“圆柱型”结构,所述安装槽的两侧均开设有“l型”的定位槽,且定位槽的“l型”朝向一致,槽底低于“l型”水平底面。

8.优点:方便对连接单元进行安装拆卸。

9.优选的:所述第一壳体的上端边缘位置固定连接有外凸状导向结构,所述第一壳体的下端外侧固定连接有与外凸状导向结构相匹配的凸台状导向结构。

10.优点:方便第一壳体和第二壳体进行卡接。

11.优选的:所述外凸状导向结构的周边开设有若干个限位孔,所述凸台状导向结构的外侧与限位孔相对应的位置均开设有定位孔。

12.优选的:所述凸台状导向结构的直径尺寸小于外凸状导向结构的尺寸,且所述外凸状导向结构、凸台状导向结构均与第一壳体同圆心。

13.优选的:所述连接单元包括弹片,所述弹片为“半圆形”结构,所述弹片位于凸台状

导向结构的内侧,所述弹片的外侧与凸台状导向结构的内壁相贴合。

14.优点:方便第一壳体和第二壳体之间卡接。

15.优选的:所述弹片的外侧两端边缘位置均固定安装有与限位孔、定位孔相匹配的定位柱,所述弹片通过定位柱穿过定位孔与凸台状导向结构相卡接。

16.优选的:所述第一壳体的下端圆心位置固定连接有下端极柱,所述通电单元包括极柱帽,所述极柱帽的下端外侧两端均固定连接有与定位槽相匹配的旋杆,所述通电单元通过旋杆与安装槽相卡接,所述极柱帽的上端与第二壳体下端的下端极柱相接触。

17.优选的:所述通电单元还包括弹簧,所述弹簧位于安装槽的内腔,所述弹簧的上端与极柱帽相接触。

18.优点:方便导通电路。

19.优选的:所述弹片卡接在第二壳体的内侧,所述第二壳体通过定位柱穿过定位孔延伸至外侧与第一壳体的上端相连接。

20.与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本技术通过将弹片卡接在第一壳体的下端,再将弹簧通过极柱帽按压在安装槽的内腔,形成一个完整的电芯结构,再将第一壳体的上端与第二壳体的下端通过弹片相卡接,此时第二壳体下端的凸台状导向结构与第一壳体上端的极柱帽相接触形成导通电路,本实用新型两个电芯结构之间不需要额外的连接,即可实现电芯与电芯的串联,当其中一个电芯出现故障时,工作人员拆装方便,有效的提高了工作效率;

21.本技术的其余零部件均可以应用于其他电芯结构上,大大提高了零件的重复利用率,有效的降低了生产成本,易于推广。

附图说明

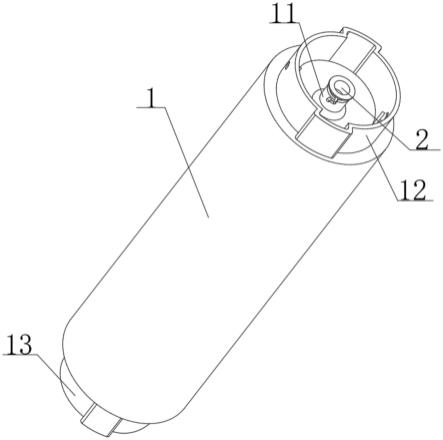

22.图1为本实用新型实施例一种集成式电芯结构的整体结构立体示意图;

23.图2为本实用新型实施例一种集成式电芯结构的第一壳体上端结构示意图;

24.图3为本实用新型实施例一种集成式电芯结构的第一壳体下端结构示意图;

25.图4为本实用新型实施例一种集成式电芯结构的通电单元结构示意图;

26.图5为本实用新型实施例一种集成式电芯结构的连接单元结构示意图;

27.图6为本实用新型实施例一种集成式电芯结构的两个壳体连接剖视结构示意图。

28.图中:1-第一壳体;11-安装槽;111-定位槽;12-外凸状导向结构;121-限位孔;13-凸台状导向结构;131-定位孔;14-下端极柱;2-通电单元;21-极柱帽;211-旋杆;22-弹簧;3-连接单元;31-弹片;32-定位柱;4-第二壳体。

具体实施方式

29.为便于本领域技术人员理解本实用新型技术方案,现结合说明书附图对本实用新型技术方案做进一步的说明。

30.术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本技术的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

31.参阅图1,本实施例公开了一种集成式电芯结构,包括第一壳体1、通电单元2。

32.同时参阅图1-3、6,第一壳体1整体为“圆柱体”结构,第二壳体4的结构与第一壳体1完全相同,第一壳体1包括安装槽11、外凸状导向结构12、凸台状导向结构13、下端极柱14,安装槽11固定安装在第一壳体1的上端圆心位置,安装槽11整体为“圆柱型”结构,安装槽11的两侧均开设有开口朝上的定位槽111,定位槽111均为”l型“结构,且“l型”朝向一致,安装槽11槽底低于“l型”水平底面,方便安装卡接。

33.外凸状导向结构12整体成“筒状“结构,固定安装在第一壳体1的上端边缘位置,具有至少一对径向设置的由向外凸起形成的导槽,且外凸状导向结构12的周边开设有若干个限位孔121,一般为两个。

34.凸台状导向结构13整体成“筒状“结构,固定安装在第一壳体1的下端边缘位置,具有至少一对径向设置的向外的导向凸起,凸台状导向结构13的导向凸起与外凸状导向结构12的导槽相匹配,凸台状导向结构13外侧对应外凸状导向结构12的限位孔121的位置均开设有与其相匹配的定位孔131,一般为两个。

35.本实施例中,凸台状导向结构13的直径小于凸台状导向结构13,且均与第一壳体1同圆心。

36.下端极柱14固定安装在第一壳体1的下端圆心位置。

37.同时参阅图1、4,通电单元2位于安装槽11的内腔,通电单元2包括极柱帽21、弹簧22,极柱帽21整体呈“t字型”结构,极柱帽21的下端尺寸与安装槽11的内腔直径相匹配,极柱帽21的下端外侧两端均固定连接有旋杆211,旋杆211的直径尺寸与定位槽111的尺寸相匹配,极柱帽21通过旋杆211与安装槽11相卡接。

38.本实施例中,极柱帽21的上端与第二壳体4的下端极柱14相接触。

39.弹簧22位于安装槽11的内腔,弹簧22的上端与极柱帽21的下端相接触,弹簧22的下端与第一壳体1的极柱相接触。

40.本实施例中,通过将弹簧22放置到安装槽11的内腔,将极柱帽21对准安装槽11通过旋杆211旋紧使其挤压弹簧22,形成一个完整的电芯结构。

41.同时参阅图3、5,通电单元2位于凸台状导向结构13的内侧,通电单元2包括极柱帽21、弹簧22,极柱帽21整体呈“半圆形”结构,位于凸台状导向结构13的内侧极柱帽21的外侧与凸台状导向结构13的内壁相贴合,弹片31的外侧两端边缘位置均固定安装有与限位孔121、定位孔131相匹配的定位柱32,弹片31通过定位柱32穿过定位孔131与凸台状导向结构13相卡接。

42.参阅图6,弹片31卡接在第二壳体4的内侧,第二壳体4通过定位柱32穿过定位孔131延伸至外侧与第一壳体1的上端相连接,使得第二壳体4下端的凸台状导向结构13压紧极柱帽21形成导通电路。

43.本实施例中,通过将结构相同的第二壳体4通过连接单元3卡接在第一壳体1的上端,使得安装在第一壳体1上端的连接单元3与第二壳体4的下端极柱14相接触形成导通电路,完成通电,实现了个电芯结构之间无需额外连接完成串联成组,维护方便,大大提高了工作人员的工作效率。

44.本实施例的工作原理是:工作人员将通电单元2卡接在安装槽11的内腔,将弹片31卡接到第二壳体4的下端,将第二壳体4下端的凸台状导向结构13对准第一壳体1上端的外

凸状导向结构12通过定位柱32依次穿过定位孔131、限位孔121与第一壳体1相卡接,使得连接单元3与第二壳体4的下端极柱14相接触形成导通电路,完成通电,当某一个电芯出现故障时,通过按压定位柱32,使得第二壳体4从第一壳体1的内侧脱离从而完成更换,本实用新型两个电芯结构之间不需要额外的连接,即可实现电芯与电芯的串联,当其中一个零部件出现故障时,工作人员拆装方便,有效的提高了工作效率,且其余的零部件可以应用于其他电芯结构上,大大提高了零件的重复利用率,有效的降低了生产成本,易于推广。

45.对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内,不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

46.以上所述实施例仅表示实用新型的实施方式,本实用新型的保护范围不仅局限于上述实施例,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1