一种圆极化天线的制作方法

1.本实用新型涉及通信技术领域,特别是一种圆极化天线。

背景技术:

2.圆极化天线是椭圆极化天线的一种,是由线极化天线发展而来的,现时一般将椭圆度不大的椭圆极化天线统称为圆极化天线。目前,市面上应用在射频识别(rfid)技术领域中的圆极化天线一般为微带天线,微带天线的体积大、重量重、使用起来不够方便且制作成本较高,不利于生产厂家的长远发展。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的在于提供一种圆极化天线,该圆极化天线具有结构简单、设计合理、体积小、重量轻、使用方便且生产成本低等优点。

4.本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种圆极化天线,特别地,包括有底板、振子、寄生片、第一导芯、第二导芯、pcb电路板和同轴电缆;其中:

5.所述底板、振子、寄生片均是正方形结构的金属板,底板的边长a1为252

±

5mm,底板的厚度h1为1.5

±

0.1mm;

6.所述振子的边长a2为140

±

2mm,振子的厚度h2为1

±

0.1mm;在振子上设有第一馈电点n1和第二馈电点n2,第一馈电点n1至振子的中心c的连线为m1,第二馈电点n2至振子的中心c的连线为m2,m1的长度与m2的长度相同,m1的长度l为38

±

1mm,m1与m2垂直;振子处于底板的上方,振子固定在底板上,振子与底板相互平行,振子的底面与底板的顶面之间的间距d1为13

±

1mm;

7.所述寄生片的边长a3为114

±

2mm,寄生片的厚度h3为1

±

0.1mm;寄生片处于振子的上方,寄生片固定在振子上,寄生片与振子相互平行,且寄生片的中心与振子的中心的连线与底板的顶面垂直,寄生片的底面与振子的顶面之间的间距d2为9

±

1mm;

8.所述pcb电路板设置在底板与振子之间,pcb电路板安装在底板上,pcb电路板上设有馈电电路,馈电电路设有输入端口、第一输出端口和第二输出端口,馈电电路的第一输出端口输出的信号相位为180

°

,第二输出端口输出的信号相位为270

°

;第一输出端口通过所述第一导芯与振子的第一馈电点n1馈电连接,第二输出端口通过所述第二导芯与振子的第二馈电点n2馈电连接;

9.所述同轴电缆的内导体与pcb电路板的输入端口馈电连接,同轴电缆的外导体与底板导通。

10.进一步地,寄生片、振子和底板三者是通过4个固定组件固定连接的,4个固定组件与寄生片的4个角位一一对应,一固定组件靠近寄生片的一角位设置;固定组件包括第一连接柱、第二连接柱、螺丝和设置在底板上的螺柱;第一连接柱上形成有连通其两端的螺孔,第一连接柱设置在底板与振子之间,第一连接柱的螺孔下部与底板上的螺柱螺纹连接,以致第一连接柱固定在底板上;所述第二连接柱的底面上设有带外螺纹的凸柱部,该凸柱部

的横截面直径小于第二连接柱的横截面直径,在第二连接柱的顶面上形成有螺孔;第二连接柱设置在寄生片与振子之间,第二连接柱的凸柱部穿过振子与第一连接柱的螺孔上部螺纹连接,以致第二连接柱与第一连接柱配合对振子夹压固定;所述螺丝的螺柱部穿过寄生片与第二连接柱的螺孔螺纹连接,以致螺丝的螺丝头与第二连接柱配合对寄生片夹压固定。

11.进一步地,在底板上形成有若干安装孔,各固定组件的螺柱是与底板一体成型的。

12.进一步地,寄生片、振子、底板均是铝板,所述第一连接柱、第二连接柱均是采用尼龙材料制成的绝缘件。

13.进一步地,第一连接柱、第二连接柱各自的横截面均是六角形结构的。

14.进一步地,底板的四个角位均倒成圆角。

15.实现本实用新型的技术方案,具有以下的有益效果:本实用新型主要由金属薄板制成的底板、振子和寄生片构成,将振子的第一馈电点n1与pcb电路板上的第一输出端口馈电连接,振子的第二馈电点n2与pcb电路板上的第二输出端口馈电连接后,由于第一输出端口输出的信号相位为180

°

,第二输出端口输出的信号相位为270

°

,这样在使用时即可实现圆极化,结构简单,制造容易,耗材少,有利于降低制造成本;而馈电电路只需实现输出两路相位相差90

°

的信号即可,设计起来也较为简单,有利于降低设计成本;另外,通过对振子和寄生片进行特定的尺寸设计后,在工作时得到的电气指标如下:频率范围:860-960mhz、增益:9dbi、波瓣宽度:hor:68

°

ver:60

°

、极化方式:圆极化、电压驻波比≤1.5、前后比≥20、阻抗:50ω、最大输入功率:100w;本实用新型具有结构简单、设计合理、体积小、重量轻、使用方便且生产成本低等优点。

附图说明

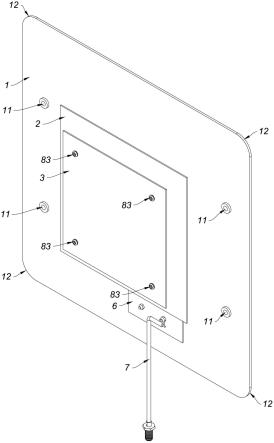

16.图1为实施例的立体结构示意图。

17.图2为实施例的主视结构示意图。

18.图3为实施例的左视结构示意图。

19.图4为实施例的振子的结构示意图。

20.图5为实施例的拆装结构示意图。

21.图6为实施例在使用时的水平极化方向图。

22.图7为实施例在使用时的垂直极化方向图。

23.附图标记说明:1-底板;11-安装孔;12-圆角;2-振子;3-寄生片;4-第一导芯;5-第二导芯;6-pcb电路板;7-同轴电缆;8-固定组件;81-第一连接柱;82-第二连接柱;821-凸柱部;83-螺丝;84-螺柱。

具体实施方式

24.为了对本实用新型的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图详细说明本实用新型的具体实施方式。

25.如图1、图2、图3、图4、图5所示,本实施例是一种圆极化天线,包括有底板1、振子2、寄生片3、第一导芯4、第二导芯5、pcb电路板6和同轴电缆7;其中:

26.所述底板1、振子2、寄生片3均是正方形结构的金属板,底板1的边长a1为252mm,底

板1的厚度h1为1.5mm;

27.所述振子2的边长a2为140mm,振子2的厚度h2为1mm;在振子2上设有第一馈电点n1和第二馈电点n2,第一馈电点n1至振子2的中心c的连线为m1,第二馈电点n2至振子2的中心c的连线为m2,m1的长度与m2的长度相同,m1的长度l为38mm,m1与m2垂直;振子2处于底板1的上方,振子2固定在底板1上,振子2与底板1相互平行,振子2的底面与底板1的顶面之间的间距d1为13mm;

28.所述寄生片3的边长a3为114mm,寄生片3的厚度h3为1mm;寄生片3处于振子2的上方,寄生片3固定在振子2上,寄生片3与振子2相互平行,且寄生片3的中心与振子2的中心的连线与底板1的顶面垂直,寄生片3的底面与振子2的顶面之间的间距d2为9mm;

29.所述pcb电路板6设置在底板1与振子2之间,pcb电路板6安装在底板1上,pcb电路板6上设有馈电电路(馈电电路在附图中没有示出),馈电电路设有输入端口、第一输出端口和第二输出端口,馈电电路的第一输出端口输出的信号相位为180

°

,第二输出端口输出的信号相位为270

°

;第一输出端口通过所述第一导芯4与振子2的第一馈电点n1馈电连接,第二输出端口通过所述第二导芯5与振子2的第二馈电点n2馈电连接;

30.所述同轴电缆7的内导体与pcb电路板6的输入端口馈电连接,同轴电缆7的外导体与底板1导通。本实施例在使用时水平极化方向图如图6所示,垂直极化方向图如图7所示。

31.为了使寄生片3、振子2和底板1三者之间的固定结构更加合理,组装起来更加方便,如图1、图2、图3、图5所示,寄生片3、振子2和底板1三者是通过4个固定组件8固定连接的,4个固定组件8与寄生片3的4个角位一一对应,一固定组件8靠近寄生片3的一角位设置;固定组件8包括第一连接柱81、第二连接柱82、螺丝83和设置在底板1上的螺柱84;第一连接柱81上形成有连通其两端的螺孔,第一连接柱81设置在底板1与振子2之间,第一连接柱81的螺孔下部与底板1上的螺柱84螺纹连接,以致第一连接柱81固定在底板1上;所述第二连接柱82的底面上设有带外螺纹的凸柱部821,该凸柱部821的横截面直径小于第二连接柱82的横截面直径,在第二连接柱82的顶面上形成有螺孔;第二连接柱82设置在寄生片3与振子2之间,第二连接柱82的凸柱部821穿过振子2与第一连接柱81的螺孔上部螺纹连接,以致第二连接柱82与第一连接柱81配合对振子2夹压固定;所述螺丝83的螺柱部穿过寄生片3与第二连接柱82的螺孔螺纹连接,以致螺丝83的螺丝头与第二连接柱82配合对寄生片3夹压固定。

32.为了方便安装使用,如图5所示,在底板1上形成有若干安装孔11,各固定组件8的螺柱84是与底板1一体成型的。在安装使用时,采用螺丝穿过安装孔11将底板1固定在应用的位置上。

33.为了使本圆极化天线的结构更加合理,如图3、图5所示,寄生片3、振子2、底板1均是铝板,所述第一连接柱81、第二连接柱82均是采用尼龙材料制成的绝缘件。

34.为了方便在组装时拧动第一连接柱81、第二连接柱82,使本圆极化天线组装的更加牢固,如图3、图5所示,第一连接柱81、第二连接柱82各自的横截面均是六角形结构的,第二连接柱82的横截面直径是指其轮廓的内切圆直径。

35.为了避免在安装时刮伤安装人员,如图1、图2、图5所示,底板1的四个角位均倒成圆角12。

36.以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本

领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改、组合和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的权利要求范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1