仿生水滴型流道PVT组件

仿生水滴型流道pvt组件

技术领域

1.本实用新型属于太阳能利用技术领域,特别是一种仿生水滴型流道pvt组件。

背景技术:

2.近几年,将太阳能利用与建筑节能相结合,提高能源利用率,成为太阳能领域的热点问题。现阶段对于太阳能的利用主要技术为太阳能光伏发电技术和太阳能光热产热技术。专利号为“cn202121840693.7”名称是“一种太阳能光伏供电装置”,公开号为“cn215646651u”,该技术主要利用太阳能光伏发电;专利号为“202010558494.0”,名称是“太阳能热水系统”,公开号为“cn111664598a”该技术主要利用太阳能制备生活热水。上述技术中,太阳能光电利用过程中造成了太阳能长波的浪费,且太阳光长时间照射后,电池片温度升高,这将导致电池片的光电转换效率降低,高温还会损伤电池片,致其寿命降低;太阳能光热利用过程中,于太阳能和热能之间品味差较大,光热转换过程不可逆损失较大。此外,上述技术都存在产能单一、太阳能利用效率低、占地面积大的问题。

3.针对上述问题,本实用新型的目的在于,对太阳能的利用进行深度开发,即在利用太阳能光伏发电的同时输出热能,热电联产的过程中能够冷却电池片,提高电池片的光电转换效率和使用寿命,从而提高太阳能综合利用率,实现单块组件多能输出,减少组件占地面积,并使其能更好的与建筑外表皮相结合。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于对太阳能进行深度开发,提高太阳能的综合利用率,实现多能输出。

5.本实用新型的技术方案:

6.一种仿生水滴型流道pvt组件,主要由吹胀式换热板1、光伏背板3、光伏电池片阵列4、玻璃5组成,四者间通过胶膜2层压粘结结合,并通过铝合金边框封装固定;吹胀式换热板1主要由仿生水滴型流道101、铝板102、循环工质进口103、循环工质出口104组成;吹胀式换热板1正反两侧均布置流道,流道为仿生水滴型流道101;光伏电池片阵列4,由光伏电池片401、汇流带402和二极管403组成。

7.进一步,所述的仿生水滴型流道101由吹胀而成,单面流道高度为1~2.5mm;仿生水滴型流道101主要由平行于流动方向的主体流道和垂直于流动方向的直角转弯流道交替组成。

8.进一步,所述的主体流道由水滴形阵列105组成。

9.进一步,所述的直角转弯流道由交错排布的正六边形和不规则多边形组成的阵列106组成。

10.进一步,所述的水滴形阵列105中相邻的两个水滴焊点之间的中心距为27mm,相间的两个水滴焊点之间的中心距为53mm。

11.进一步,组成水滴形阵列105的水滴形焊点长35mm,顺着水流方向前圆后扁,水滴

形阵列105前后分别由两个直径为20mm和10mm的半圆弧组成;水滴形阵列105中相邻的两个水滴焊点之间的中心距为27mm,相间的两个水滴焊点之间的中心距为53mm。

12.进一步,所述的仿生水滴型流道101的主体水滴形为流线形。

13.本实用新型的有益效果:

14.本实用新型对太阳能利用进行深度开发,即在利用太阳能光伏发电的同时输出热能,提高太阳能综合利用率;

15.本实用新型能够降低光伏电池片的温度,提高光伏电池片的光电转换效率,并延长其使用寿命;

16.本实用新型中的仿生水滴型流道,可降低流动阻力增大循环工质的质量流量,提高吹胀式换热板的吸热能力;

17.本实用新型可作为热泵系统的蒸发器或冷凝器,为太阳能热泵工程的应用提供基础换热组件;

18.本实用新型可实现多能输出,减少占地面积;

19.本实用新型可作为光伏光热建筑一体化bipvt的关键组件,能更好的与建筑外表皮相结合。

附图说明

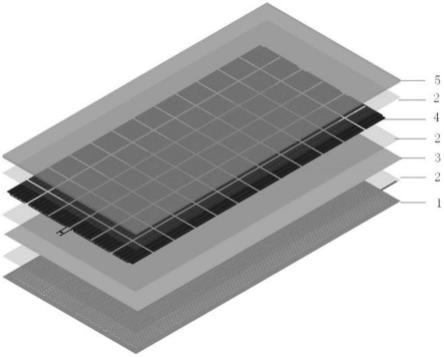

20.图1为本实用新型仿生水滴型流道pvt组件层间结构图;

21.图2为本实用新型吹胀式换热板点阵式仿生水滴型流道示意图;

22.图3为本实用新型组件电池片排布图。

23.图中标号:1-吹胀式换热板,2-胶膜,3-光伏背板,4-光伏电池片阵列,5-玻璃,101-仿生水滴型流道,102-铝板,103-循环工质入口,104-循环工质出口,105-水滴形阵列,106阵列,401-光伏电池片,402-汇流带,103二极管。

具体实施方式

24.以下结合附图和技术方案,进一步说明本实用新型的具体实施方式。

25.如图1所示,该实施例中,一种仿生水滴型流道pvt组件,主要由吹胀式换热板1、胶膜2、光伏背板3、光伏电池片阵列4、玻璃5组成,所述的吹胀式换热板1、胶膜2、光伏背板3、胶膜2、光伏电池片阵列4、胶膜2、玻璃5自下而上放置于层压机内的层压腔中,经高温加热使胶膜2发生铰链反应融化,产生的气体经真空泵抽走,并在层压机上、下腔室的压差下,使吹胀式换热板1、光伏背板3、光伏电池片阵列4、玻璃5层压成型,最后用铝制边框封装。太阳光透过玻璃5照射到光伏电池片阵列4上,光伏电池片阵列4将太阳能光谱中紫外、可见、近红外光波等短波通过光生伏特效应转化为电能。太阳光中长波的热量先集聚在光伏背板3上,再被吹胀式换热板1吸收,最后由吹胀式换热板1流道内的循环工质吸收,因此降低光伏电池片温度,提高组件光电转换效率。玻璃5,还用于防止机械强度较差的电池片破裂和易氧化的电极生锈;光伏背板3还用于防潮、隔绝紫外线,避免光湿热等环境因素对封装胶膜、电池片等材料的侵蚀。

26.如图2所示,该实施例中,吹胀式换热板1,其内部流道中的循环工质吸收其正面积聚的太阳能和光伏电池片阵列产生的废热以及通过其背面吸收空气能,进而实现多源利用

的热能输出;吹胀式换热板1由仿生水滴型流道101、铝板102、循环工质进口103、循环工质出口104组成,经双面吹胀工艺使其正反两侧均布置仿生水滴型流道101。铝板102首先经化学方法进行表面处理;其次在其上印刷仿生水滴型流道101,随后烘干图样并在沿边点焊接,经过热轧、冷轧以及退火等系列操作后再用电子驱动氮气吹胀,形成铝板管路双面外鼓,即形成吹胀板,最后再通过钎焊或氩弧焊技术将循环工质入口103和循环工质出口104焊接到吹胀而成的铝板上。仿生水滴型流道101不仅使循环工质在流道内连续绕流,增大循环工质的湍流度,强化吹胀式换热板1的换热能力;还降低了流动阻力增大了循环工质的质量流量,提高了吹胀式换热板的吸热能力。

27.所述的仿生水滴型流道101被由数个交错排布的主体流道和直角转弯流道组成,主体流道由水滴形阵列105形成,直角转弯流道由交错排布的正六边形和不规则多边形组成的阵列106形成;流体自循环工质入口103进入后分流至均布的主体流道区域的水滴形阵列105内,在转折处进入直角转弯流道逐渐转化为正六边形结构,后又经过两次转折由循环工质出口104流出,使循环工质在流道内连续扰流。

28.如图3所示,该实施例中,光伏电池片阵列4,由镀锡的铜带依次将光伏电池片的正面和背面焊接串连起来,利用光生伏特效应将光能转换为电能;光伏电池片阵列4由光伏电池片401、汇流带402、二极管403组成,光伏电池片401的类型包括单晶硅、多晶硅、非晶硅等,其尺寸包括156.75、158.75、166、182或210mm。多块光伏电池片401的正面和背面由汇流带402交替串接起来,利用太阳能光生伏特效应将光能转换为电能。

29.所述的光伏背板3,用于集聚太阳能、防潮、隔绝紫外线,避免光湿热等环境因素对封装胶膜、电池片等材料的侵蚀,起到耐候绝缘保护作用。

30.所述的玻璃5,起到保护电池片和透光的作用,以免机械强度较差的电池片破裂和易氧化的电极生锈,延长组件使用寿命,同时还能减少对流换热带来的热损失。

31.进一步,所述的仿生水滴型流道101由吹胀而成,单面流道高度为1~2.5mm;仿生水滴型流道101主要由平行于流动方向的主体流道和垂直于流动方向的直角转弯流道交替组成。

32.进一步,所述的主体流道由水滴形阵列105组成。

33.进一步,所述的直角转弯流道由交错排布的正六边形和不规则多边形组成的阵列106组成。

34.进一步,所述的水滴形阵列105中相邻的两个水滴焊点之间的中心距为27mm,相间的两个水滴焊点之间的中心距为53mm。

35.进一步,组成水滴形阵列105的水滴形焊点长35mm,顺着水流方向前圆后扁,水滴形阵列105前后分别由两个直径为20mm和10mm的半圆弧组成;水滴形阵列105中相邻的两个水滴焊点之间的中心距为27mm,相间的两个水滴焊点之间的中心距为53mm。

36.进一步,所述的仿生水滴型流道101的主体水滴形为流线形。

37.尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1