端盖组件和电池单体的制作方法

本技术涉及电池领域,具体涉及一种端盖组件和电池单体。

背景技术:

1、电池单体通常包括壳体、电极组件及端盖,电极组件内置于壳体的内腔中,端盖盖设于壳体的开口处,以实现对壳体的内腔的密封。其中,端盖上通常设有注液孔,从而可以通过注液孔向壳体的内腔中注入电解液,以使电极组件浸润在电解液中。为了确保在注液完成后,电极组件可以放置在一个密封的腔体内,通常会采用密封结构对注液孔进行密封。

2、电池在使用过程中,经历多次充放电循环,电池内的电解液被消耗,为延长电池的使用寿命,需要对电池进行补液。然而现有工艺中采用焊接工艺对注液孔进行密封,密封结束后注液孔难以再次打开,无法进行二次注液;或者需要强力拆卸密封结构后造成端盖的损坏才能完成注液,不利于进行二次注液。

技术实现思路

1、针对上述问题,本技术实施例提供一种端盖组件及电池单体,能够延长电池单体的使用寿命,且二次注液时操作简便,注液后密封效果良好。

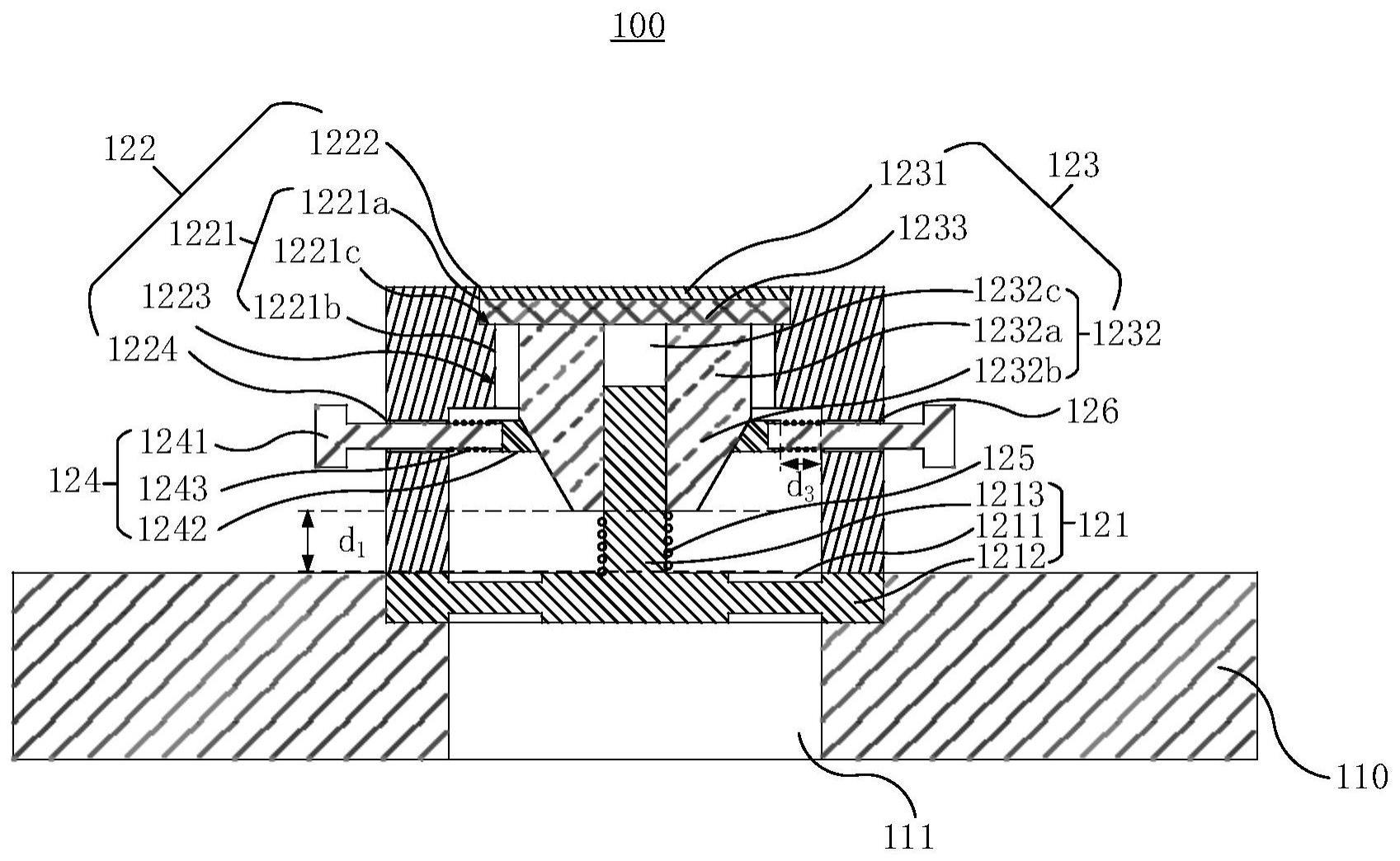

2、本技术第一方面实施例提供了一种端盖组件,所述端盖组件包括端盖及密封组件,所述端盖具有注液孔,所述密封组件用于密封所述注液孔,所述端盖组件具有第一状态及第二状态,所述密封组件包括:

3、第一固定件,所述第一固定件安装于所述注液孔,且所述第一固定件具有与所述注液孔连通的第一通孔;

4、第二固定件,所述第二固定件与所述第一固定件层叠设置,所述第二固定件具有贯穿所述第二固定件的第二通孔,所述第二通孔在所述第二固定件背离所述第一固定件的一端形成注液口,所述第二通孔与所述第一通孔连通,所述第二固定件具有形成所述第二通孔的孔壁及贯穿所述孔壁的第三通孔,所述第三通孔与所述第二通孔连通;

5、封堵组件,所述封堵组件用于密封所述注液口;

6、驱动组件,所述驱动组件至少部分可穿设于所述第三通孔内;

7、当所述端盖组件处于所述第一状态时,所述封堵组件的部分与所述孔壁抵接,以密封所述注液口;当所述端盖组件处于所述第二状态时,所述驱动组件的部分穿设于所述第三通孔内,且所述驱动组件的一端位于所述第二通孔内并抵靠所述封堵组件,所述封堵组件与所述孔壁之间具有间隙。

8、需要说明的是,本技术实施例所述的端盖组件可以应用于电池单体,以盖合所述电池单体的壳体,并实现对电池单体的密封,且本技术各个实施方式中均以所述端盖组件应用于电池单体为例进行说明。

9、在本技术的实施例中,通过采用本技术所述的密封组件密封所述注液孔,所述电池单体可进行重复注液,从而延长所述电池单体的使用寿命,提高资源利用率。并且,所述电池单体的密封及注液操作方便,二次注液效率高,在注液时无需强力拆卸所述密封组件即可开启所述注液口,能够避免由于强力拆卸所述密封组件导致所述端盖和所述密封组件损坏,保证密封可靠性。

10、进一步地,所述密封组件还包括第一弹性件,所述第一弹性件连接所述封堵组件及所述第一固定件,所述第一弹性件沿所述封堵组件指向所述第一固定件的方向可伸缩,当所述端盖组件处于所述第一状态时,所述第一弹性件沿所述封堵组件指向所述第一固定件的方向的尺寸为d1;当所述端盖组件处于所述第二状态时,所述第一弹性件沿所述封堵组件指向所述第一固定件的方向的尺寸为d2,其中d2>d1。

11、在本技术的实施例中,通过设置所述第一弹性件,所述封堵组件可以自动密封,注液操作方便,注液效率高。

12、进一步地,所述驱动组件包括驱动杆和驱动块,当所述端盖组件处于所述第二状态时,所述驱动杆的部分穿设于所述第三通孔内,所述驱动块位于所述第二通孔内,且所述驱动块一端与所述驱动杆连接,另一端抵靠所述封堵组件。

13、在本技术的实施例中,通过设置所述驱动块与所述封堵组件抵靠,可以增大所述驱动组件与所述封堵组件接触的面积,方便所述驱动组件推动所述封堵组件发生移动,以进一步提高注液效率。

14、进一步地,所述驱动组件还包括第二弹性件,所述第二弹性件套设于所述驱动杆外周侧,且所述第二弹性件的一端与所述驱动块固定连接,所述第二弹性件沿所述驱动杆的延伸方向可收缩,当所述端盖组件处于所述第一状态时,所述弹性件沿所述驱动杆的延伸方向的尺寸为d3;当所述端盖组件处于所述第二状态时,所述第二弹性件沿所述驱动杆的延伸方向的尺寸为d4,其中,d4>d3。

15、在本技术的实施例中,通过设置所述第二弹性件与所述第一弹性件配合,可以进一步控制所述封堵组件在所述第二通孔内的位置,提高所述密封组件的可靠性。

16、在本技术的一些实施方式中,所述第二通孔包括依次设置的第一孔段和第二孔段,所述第一孔段邻近所述注液口设置,所述第一孔段与所述第二孔段之间形成有朝向所述注液口的台阶面,当所述端盖组件处于所述第一状态时,所述封堵组件的至少部分与所述台阶面抵接;当所述端盖组件处于所述第二状态时,所述封堵组件与所述台阶面之间具有间隙。

17、在本技术的实施例中,通过设置所述台阶面,不仅可以避免所述封堵组件进一步伸入所述第二通孔内,导致出现密封失效的情况,且通过设置所述台阶面还可以增长电解液的流动路径,提高所述封堵组件与所述孔壁的接触面积,进一步提高密封效果。

18、进一步地,所述密封组件还包括密封圈,所述密封圈设置于所述第三通孔内,且所述驱动杆至少部分穿设于所述密封圈内。

19、在本技术的实施例中,通过设置所述密封圈,可以进一步实现所述第三通孔的密封,避免电解液从所述第三通孔处流出,而影响所述密封组件的密封性能。

20、进一步地,所述驱动块靠近所述驱动杆的一端具有凹槽,所述驱动杆的一端位于所述凹槽内。

21、在本技术的实施例中,通过设置所述凹槽,所述驱动杆可以与所述驱动块形成更为稳定的连接,从而进一步提高所述密封组件的可靠性。

22、进一步地,所述封堵组件包括第一封堵件和连接件,所述连接件与所述第一弹性件连接,且所述连接件的外周侧面与所述孔壁之间具有间隙,所述第一封堵件设置于所述连接件背离所述第一弹性件的一侧,当所述端盖组件处于所述第一状态时,所述第一封堵件与所述孔壁抵接,以密封所述注液口;当所述端盖组件处于所述第二状态时,所述第一封堵件与所述孔壁之间具有间隙。

23、在本技术的实施例中,通过设置所述连接件的外周侧面与所述孔壁之间具有间隙,所述封堵组件无需完全露出于所述第二通孔,即可开启所述注液口,进一步提高所述电池单体的注液效率。

24、进一步地,所述封堵组件还包括第二封堵件,所述第二封堵件设置于所述第一封堵件与所述连接件之间,所述第二封堵件可变形,当所述端盖组件处于所述第一状态时,所述第二封堵件与所述孔壁过盈配合,以密封所述注液口;当所述端盖组件处于所述第二状态时,所述第二封堵件与所述孔壁之间具有间隙。

25、在本技术的实施例中,通过设置所述第二封堵件与所述孔壁过盈配合,能够进一步避免所述电解液从所述封堵组件与所述孔壁的连接处流出,提高所述密封组件的密封性能。

26、进一步地,所述连接件包括第一段和第二段,所述第二段与所述第一弹性件连接,所述第一段位于所述第二段远离所述第一弹性件的一侧,且所述第二段朝远离所述第一段的方向直径逐渐减小,当所述端盖组件处于所述第二状态时,所述第二段抵靠所述驱动组件。

27、在本技术的实施例中,通过设置所述第二段朝远离所述第一段的方向直径逐渐减小,使得所述驱动组件作用于所述连接件时,能够产生从所述连接件指向所述第一封堵件的方向的力,从而提高所述密封组件的可靠性。

28、进一步地,所述连接件具有贯穿所述连接件的贯通孔,所述第一固定件包括第一本体部和朝向所述连接件延伸的延伸部,所述延伸部位于所述贯穿孔内,且所述第一弹性件套设于所述延伸部外周侧。

29、在本技术的实施例中,通过设置所述贯通孔,能够提高所述连接件与所述第一固定件的连接可靠性,且由于所述第一弹性件套设于所述延伸部外周侧,所述第一弹性件不易发生变形,从而使得所述连接件能够朝预设方向移动,以进一步提高所述密封组件的可靠性。

30、进一步地,所述第一固定件还包括与所述延伸部连接的第二本体部,及连接所述第二本体部和第一本体部的连接部,所述第一本体部、所述第二本体部及所述连接部共同限定出所述第一通孔。

31、在本技术的实施例中,通过设置所述第二本体部及所述连接部以形成所述第一通孔,能够在保证电解液顺利流入所述电池单体内部的同时,提高所述第一固定件的结构稳定性。

32、进一步地,所述第一固定件包括多个连接部,所述多个连接部间隔设置于所述第二本体部与所述第一本体部之间,所述第一本体部、所述第二本体部及所述多个连接部共同限定出多个所述第一通孔。

33、在本技术的实施例中,通过设置所述多个连接部,能够进一步提高所述第一固定件的结构稳定性,避免所述多个连接部受到所述第一弹性件的弹力作用而发生断裂,导致所述第二本体部及所述延伸部脱离所述第一本体部,造成所述密封组件失效。

34、本技术第二方面实施例提供了一种电池单体,所述电池单体包括:

35、壳体,所述壳体具有开口;

36、端盖组件,所述端盖组件盖合所述开口。所述端盖组件请参阅前面各个实施方式中的介绍,此处不再赘述。

37、在本技术的实施例中,在所述电池单体在电解液被消耗至无法正常使用时,通过采用本技术所述的端盖组件,能够及时向所述电池单体内部添加电解液,并在二次注液完成后重新密封所述注液孔,实现重复注液,以延长所述电池单体的使用寿命,且注液操作简单,注液效率高。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!