一种富氧液氢储供系统及其方法与流程

本发明涉及氢能飞机,特指一种富氧液氢储供系统及其方法。

背景技术:

1、近年来,航空业对氢能的关注度也越来越高。为了获取零碳飞行技术和市场的制高点和先发优势,业界正积极谋划氢能动力系统及飞机的发展。氢能动力和飞机呈现出多样化的发展态势,各种氢能动力系统及氢能飞机将迎来快速发展期,支线、干线和中型飞机将可能有众多机型投入市场。氢能源用于飞机的主要方式之一是将其作为氢空燃料电池的动力来源,可广泛用于小型支线飞机及无人机领域。

2、氢能源密度和储存所需的温度较低。因此,在具有的能量一定时,储存液态氢所用的加压燃料箱,其所需的体积约为常规飞机油箱的4倍。由于其尺寸过大,而无法安装在传统飞机的机翼内,影响了整机的布置方案。同时,液态氢燃料箱必须实现广泛绝热并进行增压,液氢飞机因此具备气动效率相对较低的特征。

3、在采用氢空燃料电池作为液氢飞机动力系统存在着较多急需解决的问题,例如,氢空燃料电池的运行效率受到空气中氧含量的影响,在高原或高海拔地区的适应能力较差,同时,飞机上存储的高压氢或液氢存在着泄漏隐患,由于氢的扩散性强及燃烧(燃爆)比例低,安全风险较大。

技术实现思路

1、本发明的目的是提供一种富氧液氢储供系统及其方法,利用液氢汽化冷量对压缩机压缩后的空气冷却,利用仲正氢转化冷量对吸附剂进行冷却,提升空气的氧氮分离效率,利用燃料电池运行时产生的热量完成吸附剂的再生,而空气分离获取的富氧气用来提升燃料电池的运行效率,富氮气则可作为惰性气体提升系统整体安全。

2、本发明拟用如下技术方案实现本发明的目的:

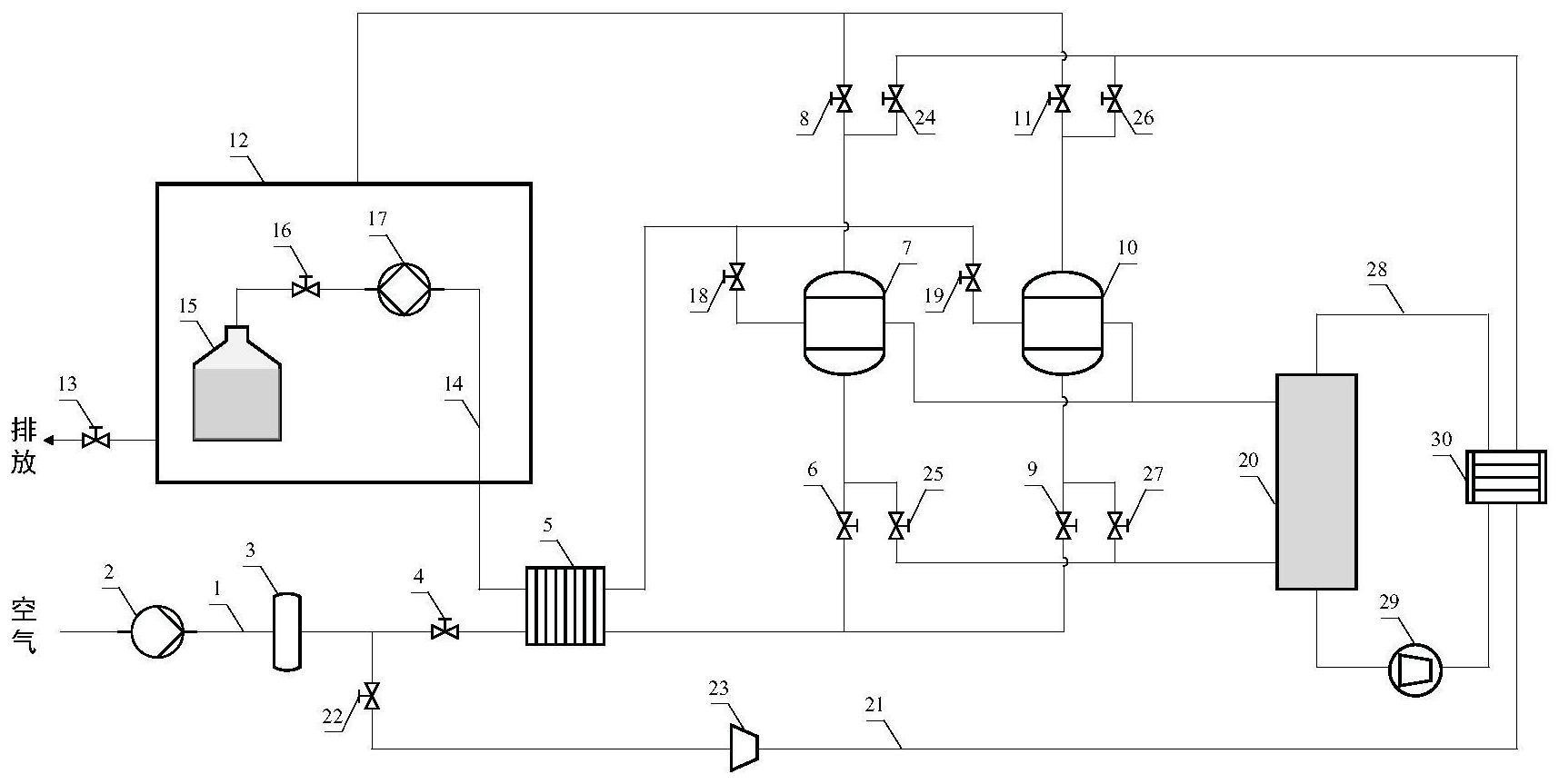

3、第一方面,本发明提供了一种富氧液氢储供系统,包括空气分离管路、液氢汽化器、第一仲正转化型吸附器、第二仲正转化型吸附器、正压密封箱、氢管路、液氢储罐、氢空燃料电池、再生气管路、冷却剂循环管路、冷却剂循环泵、加热器;

4、所述液氢汽化器和加热器的内部分别具有能构成换热接触的第一通道和第二通道;

5、所述空气分离管路的前段依次连接压缩机、干燥器、第一空气阀和液氢汽化器的第二通道,中段分为两条支路;第一支路依次连接第二空气阀、第一仲正转化型吸附器和第三空气阀,第二支路依次连接第四空气阀、第二仲正转化型吸附器和第五空气阀,随后两条支路再次合并为一条管路并作为空气分离管路的后段,空气分离管路的后段连接正压密封箱;空气分离管路用于对外部空气进行氧氮分离,并将富氮气输送至正压密封箱内部;

6、所述正压密封箱的一端连接空气分离管路,另一端连接排空阀,内部安装有液氢储罐、液氢截止阀和液氢泵;正压密封箱内部通过空气分离管路和排空阀维持正压态;

7、所述再生气管路前段依次连接空气分离管路、第一再生阀、调压器和加热器的第二通道,中段分为两条支路;第一支路依次连接第二再生阀、第一仲正转化型吸附器和第三再生阀,第二支路依次连接第四再生阀、第二仲正转化型吸附器和第五再生阀,随后两条支路合并为一条管路并作为再生气管路的后段,再生气管路的后段连接氢空燃料电池;再生气管路用于将外部空气调压和升温后用于吸附剂再生,再生过程排出的富氧空气则进入氢空燃料电池进行反应,并提升氢空燃料电池的运行效率;

8、所述氢管路的前段依次连接液氢储罐、液氢截止阀、液氢泵和液氢汽化器的第一通道,中段分为两条支路;第一支路依次连接第一氢气阀和第一仲正转化型吸附器的冷却通道,第二支路依次连接第二氢气阀和第二仲正转化型吸附器的冷却通道,随后两条支路合并为一条管路并作为氢管路的末段,氢管路的末段连接氢空燃料电池,氢管路用于将液氢储罐中的氢介质输送至氢空燃料电池进行反应;

9、所述冷却剂循环管路依次连接氢空燃料电池的冷却通道、冷却剂循环泵和加热器的第一通道并构成循环回路;冷却剂循环管路用于利用氢空燃料电池运行时产生的热量加热再生气管路中的空气,同时实现氢空燃料电池的热管理,提升其运行效率。

10、作为优选,所述氢管路、液氢储罐、液氢截止阀、液氢泵、液氢汽化器、第一氢气阀和第二氢气阀的外部均设置有用于防止漏热的绝热材料。

11、作为优选,所述冷却剂循环管路中填充有冷却剂,冷却剂采用r134a或co2。

12、作为优选,所述第一仲正转化型吸附器和第二仲正转化型吸附器的内部均填充有用于吸附氧气的分子筛吸附剂,吸附器内部设置有用于冷却吸附剂的冷却通道,冷却通道内部填充有仲正氢转化催化剂;冷却通道内汽化后的氢气能通过仲正氢转化反应吸热,对吸附剂进行实时冷却,以提升空气的氧氮分离效率。

13、作为优选,所述第一仲正转化型吸附器和第二仲正转化型吸附器内部均在吸附时处于高压状态、再生时处于低压状态。

14、作为优选,所述氢空燃料电池内部设有用于冷却剂流通的冷却通道,以实现电池热管理。

15、作为优选,所述干燥器内部填充有三氧化二铝吸附剂,用以去除空气中的水分并提升第一仲正转化型吸附器和第二仲正转化型吸附器的分离效率。

16、第二方面,本发明提供了一种利用第一方面任一所述富氧液氢储供系统的运行方法,具体如下:

17、s1、控制第一仲正转化型吸附器处于运行状态,第二仲正转化型吸附器处于再生状态;此时,第四空气阀、第五空气阀、第二氢气阀、第二再生阀和第三再生阀处于关闭状态,第一空气阀、第二空气阀、第三空气阀、排空阀、液氢截止阀、第一氢气阀、第一再生阀、第四再生阀和第五再生阀处于打开状态;

18、s101、启动压缩机;外部空气进入空气分离管路,经过压缩机压缩后进入干燥器以去除内部水分;随后部分进入再生气管路作为再生气,另一部分通过第一空气阀进入液氢汽化器的第二通道吸收冷量,达到设定温度后通过第二空气阀进入第一仲正转化型吸附器;第一仲正转化型吸附器内部的吸附剂吸附空气中的氧气,吸附过程产生的吸附热由第一仲正转化型吸附器冷却通道中的低温氢气吸收;经第一仲正转化型吸附器处理后剩余的富氮气则通过第三空气阀进入正压密封箱,对正压密封箱内部进行连续吹扫,防止正压密封箱内部氢气聚集,吹扫后的气体则通过排空阀排出正压密封箱;

19、进入再生气管路的再生气首先经过调压器进行减压,随后进入加热器的第二通道吸热升温,达到设定温度后通过第四再生阀进入第二仲正转化型吸附器,再生气对第二仲正转化型吸附器内部的吸附剂进行加热和吹扫使吸附剂释放氧气,释放的氧气与再生气混合后通过第五再生阀进入氢空燃料电池进行反应;

20、s102、启动液氢泵;液氢储罐中的液氢介质依次通过液氢截止阀和液氢泵进入液氢汽化器的第一通道,吸收外部热量汽化并转变为低温氢气;低温氢气随后通过第一氢气阀进入第一仲正转化型吸附器的冷却通道,在催化剂的作用下进行仲正氢转化,吸收吸附剂的吸附热,随后进入氢空燃料电池进行反应;

21、s103、启动冷却剂循环泵;来自氢空燃料电池的高温冷却剂在冷却剂循环泵的驱动下进入加热器的第一通道,对再生气管路中的再生气进行加热并降温,随后再次返回氢空燃料电池的冷却通道吸收热量;

22、s2、当第二仲正转化型吸附器内部的吸附剂释放氧气完全以再生完成后,进行相应的管路及阀门切换,使第一仲正转化型吸附器处于再生状态,第二仲正转化型吸附器处于运行状态;打开第四空气阀、第五空气阀、第二再生阀和第三再生阀,关闭第二空气阀、第三空气阀、第四再生阀和第五再生阀,其他保持不变;氢管路和再生气管路的运行相应改变,具体如下:

23、s201、外部空气进入空气分离管路,经过压缩机压缩后进入干燥器以去除内部水分;随后部分进入再生气管路作为再生气,另一部分通过第一空气阀进入液氢汽化器的第二通道吸收冷量,达到设定温度后通过第四空气阀进入第二仲正转化型吸附器;第二仲正转化型吸附器内部的吸附剂吸附空气中的氧气,吸附过程产生的吸附热由第二仲正转化型吸附器冷却通道中的低温氢气吸收;经第二仲正转化型吸附器处理后剩余的富氮气则通过第五空气阀进入正压密封箱,对正压密封箱内部进行连续吹扫,防止正压密封箱内部氢气聚集,吹扫后的气体则通过排空阀排出正压密封箱;

24、进入再生气管路的再生气首先经过调压器进行减压,随后进入加热器的第二通道吸热升温,达到设定温度后通过第二再生阀进入第一仲正转化型吸附器,再生气对第一仲正转化型吸附器内部的吸附剂进行加热和吹扫使吸附剂释放氧气,释放的氧气与再生气混合后通过第三再生阀进入氢空燃料电池进行反应;

25、s202、液氢储罐中的液氢介质依次通过液氢截止阀和液氢泵进入液氢汽化器的第一通道,吸收外部热量汽化并转变为低温氢气;低温氢气随后通过第二氢气阀进入第二仲正转化型吸附器的冷却通道,在催化剂的作用下进行仲正氢转化,吸收吸附剂的吸附热,随后进入氢空燃料电池进行反应;

26、s203、来自氢空燃料电池的高温冷却剂在冷却剂循环泵的驱动下进入加热器的第一通道,对再生气管路中的再生气进行加热并降温,随后再次返回氢空燃料电池的冷却通道吸收热量;

27、当第一仲正转化型吸附器内部的吸附剂释放氧气完全以再生完成后,进行相应的管路及阀门切换,重复步骤s1,以实现第一仲正转化型吸附器和第二仲正转化型吸附器在运行和再生状态下的切换。

28、本发明相比现有技术突出且有益的技术效果是:采用吸附器将空气分为富氧气和富氮气,其中富氧气进入氢空燃料电池进行反应,通过提高氧含量提升运行效率,富氮气则对液氢储罐及其配套系统进行正压吹扫,提升储供系统的整体安全性。利用液氢汽化冷量对压缩机压缩后的空气冷却,利用仲正氢转化冷量对吸附剂进行冷却,通过双级设计提升液氢冷量的利用率并增强吸附器的氧气吸附量。利用氢空燃料电池运行时产生的热量对再生气进行加热,完成吸附剂的再生,减少外部热量输入并通过热管理提升氢空燃料电池的运行效率。

29、以下将结合附图对本发明的构思、具体结构及产生的技术效果做进一步说明,以充分的了解本发明的目的、特征和效果。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!