正极极片及制备方法、电池单体、电池、用电装置与流程

本技术涉及电池领域,具体涉及一种正极极片及制备方法、电池单体、电池、用电装置。

背景技术:

1、锂离子电池由于其输出电压高、能量密度大、功率密度高、循环寿命长以及良好的环境友好性等优点,被广泛应用于电子消费品、储能、动力等领域。随着电池应用领域的技术不断发展,对于锂离子电池的能量密度和安全性能的要求不断提升。

技术实现思路

1、本技术主要解决的技术问题是提供一种正极极片及制备方法、电池单体、电池、用电装置,以提高电池的能量密度和/或安全性能。

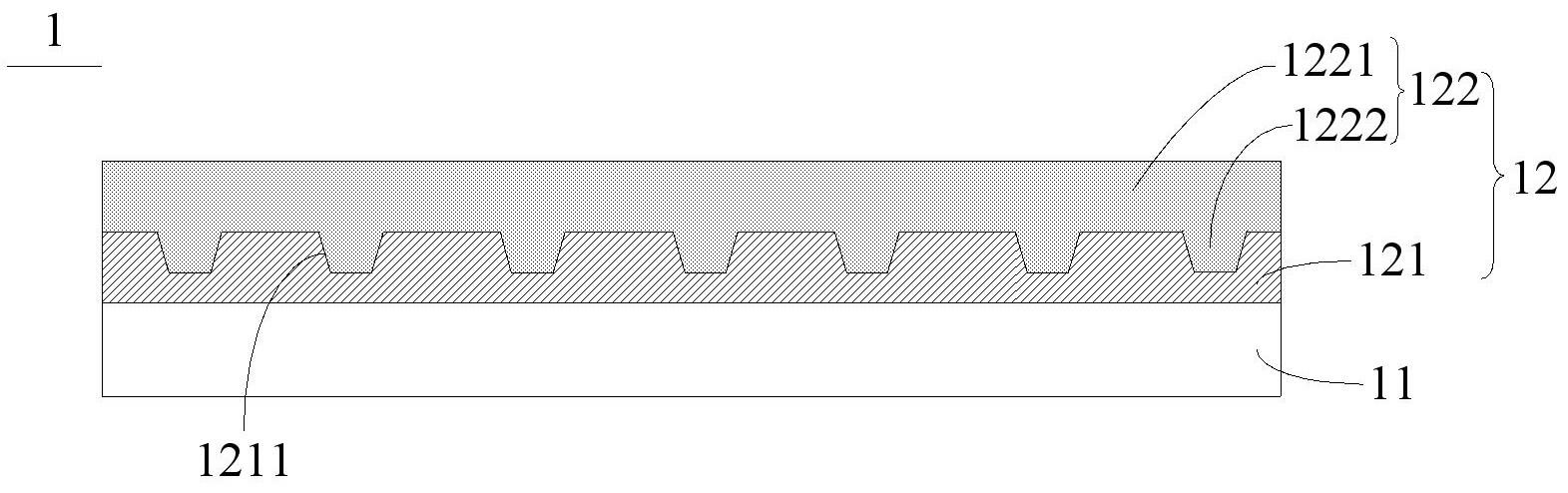

2、本技术第一方面提供一种正极极片,包括集流体和极片层;所述极片层包括第一极片层和第二极片层;所述第一极片层设置于所述集流体的至少一侧,所述第一极片层包括第一正极活性材料,所述第一正极活性材料包括锂镍钴锰氧化物、富锂锰基和含锂过渡金属磷酸盐中的一者;所述第二极片层设置于所述第一极片层背离所述集流体一侧,所述第二极片层包括第二正极活性材料,所述第二正极活性材料包括锂镍钴锰氧化物、富锂锰基和含锂过渡金属磷酸盐中的一者,所述第二正极活性材料与所述第一正极活性材料不同;其中,所述第二极片层与所述第一极片层部分嵌套设置。

3、由于锂镍钴锰氧化物材料的能量密度较高,富锂锰基的能量密度较高且安全性能较高,含锂过渡金属磷酸盐材料的倍率性能较好且安全性能较高,将所述极片层的材料设计为包括锂镍钴锰氧化物、富锂锰基和含锂过渡金属磷酸盐中的两者,使得所述极片层同时具有能量密度较高或/和安全性能较高的特性。本技术设计所述第二极片层与所述第一极片层部分嵌套设置,使得所述第一极片层与所述第二极片层之间的接触面积增大,利于提高倍率性能。

4、在本技术一些实施方式中,所述第一极片层靠近所述第二极片层的表面上设有若干个第一孔结构,所述第一孔结构内嵌设有部分所述第二极片层,以实现所述第二极片层与所述第一极片层之间的嵌套设置。

5、在本技术一些实施方式中,所述第二极片层包括主体部和第一嵌设部,所述第一嵌设部设于所述主体部靠近所述第一极片层的表面,所述第一嵌设部设于所述第一孔结构内,便于在所述第一极片层的表面形成所述第二极片层。

6、在本技术一些实施方式中,所述第一孔结构包括:通孔;或/和,设于所述第一极片层背离所述集流体表面的盲孔。基于所述第一极片层的体积,所述第一极片层上的所述第一孔结构的体积占比一致的情况下,将所述第一孔结构设为通孔,所述第一极片层与所述第二极片层之间具有较大的接触面积,利于提高所述正极极片的倍率性能。将所述第一孔结构为设于所述第一极片层背离所述集流体表面的盲孔,可以避免在形成所述第一孔结构的过程中对所述集流体造成破坏。

7、在本技术一些实施方式中,所述第一孔结构包括所述盲孔,所述盲孔的深度为所述第一极片层厚度的10%-90%,增加了第一极片层与第二极片层之间的接触面积,利于提高所述正极极片的倍率性能。

8、在本技术一些实施方式中,所述第一孔结构的孔径为20μm-500μm,可选地为50μm-300μm;和/或相邻的所述第一孔结构之间的中心距为50μm-3000μm,可选地为800μm-1500μm。所述第一孔结构的孔径越小、中心距越近,对所述第一孔结构的工艺要求越高,将所述第一孔结构的孔径和中心距进行上述设计,在工艺较容易实现的基础上,含锂过渡金属磷酸盐材料与锂镍钴锰氧化物材料之间具有足够大的接触面积。

9、在本技术一些实施方式中,基于所述第一极片层的体积,所述第一极片层上的第一孔结构的体积占0.1%-10%,在工艺较容易实现的基础上,含锂过渡金属磷酸盐材料与锂镍钴锰氧化物材料之间具有足够大的接触面积。

10、在本技术一些实施方式中,所述极片层还包括第三极片层,所述第三极片层设置于所述第二极片层背离所述第一极片层的一侧;所述第三极片层包括第三正极活性材料;所述第三正极活性材料包括锂镍钴锰氧化物、富锂锰基和含锂过渡金属磷酸盐中的一者。通过设置第三极片层,进一步提升所述极片层的能量密度和/或安全性能。

11、在本技术一些实施方式中,第三正极活性材料与第一正极活性材料相同;或,所述第三正极活性材料与所述第二正极活性材料不同,且所述第三正极活性材料与所述第一正极活性材料不同,利于提升所述极片层的能量密度和/或安全性能。

12、在本技术一些实施方式中,所述第三极片层与所述第二极片层部分嵌套设置,提高了第三极片层与第二极片层之间的接触面积,利于提高所述正极极片的倍率性能。

13、在本技术一些实施方式中,所述第二极片层靠近所述第三极片层的表面设置有第二孔结构,所述第三极片层包括第二嵌设部,所述第二嵌设部设置于所述第二孔结构内,以实现所述第三极片层与所述第二极片层部分嵌套设置。

14、在本技术一些实施方式中,所述第二孔结构为通孔,所述第二极片层与所述第三极片层之间具有较大的接触面积,利于提高所述正极极片的倍率性能。

15、在本技术一些实施方式中,至少部分所述第二孔结构与所述第一孔结构连通形成连通孔,所述第三极片层的第三正极活性材料穿过所述第二孔结构与所述第一极片层的第一正极活性材料接触,消除所述极片层的顶面与底面的截面差异。

16、在本技术一些实施方式中,所述极片层还包括第四极片层,所述第四极片层设置于所述第三极片层背离所述第二极片层的一侧;所述第四极片层包括第四正极活性材料;所述第四正极活性材料包括锂镍钴锰氧化物、富锂锰基和含锂过渡金属磷酸盐中的一者。通过设置第四极片层,进一步提升所述极片层的能量密度和/或安全性能。

17、在本技术一些实施方式中,所述第四正极活性材料与所述第二正极活性材料相同,利于提升所述极片层的能量密度和/或安全性能。

18、在本技术一些实施方式中,所述集流体一侧的锂镍钴锰氧化物的单位面积的涂布质量为50mg/1540.25mm2-300mg/1540.25mm2,以使所述集流体一侧的所述锂镍钴锰氧化物的极片层的厚度在合理的范围内,能够实现锂的脱出和嵌入。

19、在本技术一些实施方式中,所述集流体一侧包括所述锂镍钴锰氧化物的极片层的厚度为10μm-200μm,使得所述极片层具有较高的能量密度。

20、在本技术一些实施方式中,所述集流体一侧包括含锂过渡金属磷酸盐的极片层的厚度为5μm-100μm,使得所述极片层具有较高的安全性能。

21、在本技术一些实施方式中,所述极片层的厚度为20μm-500μm,保证所述极片层中锂的利用率。

22、本技术第二方面提供了一种电池单体,包括本技术第一方面的正极极片,同时具有能量密度高、倍率性能好、安全性能高的特性。

23、本技术第三方面提供了一种电池,包括本技术第二方面的电池单体或/和本技术第一方面的正极极片,同时具有能量密度高、倍率性能好、安全性能高的特性。

24、本技术第四方面提供了一种用电装置,包括本技术第三方面的电池,同时具有能量密度高、倍率性能好、安全性能高的特性。

25、本技术第五方面提供了一种正极极片制备方法,包括:获取集流体;在所述集流体的一侧涂覆包含第一正极活性材料的浆料形成第一极片层,所述第一正极活性材料包括锂镍钴锰氧化物、富锂锰基和含锂过渡金属磷酸盐中的一者;在所述第一极片层的表面涂覆包含第二正极活性材料的浆料形成第二极片层,所述第二正极活性材料包括锂镍钴锰氧化物、富锂锰基和含锂过渡金属磷酸盐中的一者,所述第二正极活性材料与所述第一正极活性材料不同;所述第二极片层与所述第一极片层部分嵌套设置。

26、由于锂镍钴锰氧化物材料的能量密度较高,富锂锰基的能量密度较高且安全性能较高,含锂过渡金属磷酸盐材料的倍率性能较好且安全性能较高,将所述集流体的一侧依次涂覆锂镍钴锰氧化物、富锂锰基和含锂过渡金属磷酸盐中的两者,使得所述极片层同时具有能量密度较高、安全性能较高的特性。本技术设计所述第二极片层与所述第一极片层部分嵌套设置,使得所述第一极片层与所述第二极片层之间的接触面积增大,利于提高倍率性能。

27、在本技术一些实施方式中,所述包含第一正极活性材料的浆料包含造孔剂或/和起泡剂,以形成所述第一孔结构,同时避免对所述集流体造成损伤。

28、在本技术一些实施方式中,所述在所述集流体的一侧涂覆包含第一正极活性材料的浆料形成第一极片层的步骤还包括:在所述第一极片层背离所述集流体一面物理打孔,形成第一孔结构;所述在所述第一极片层的表面涂覆包含第二正极活性材料的浆料形成第二极片层的步骤包括:在所述第一极片层的表面涂覆包含所述第二正极活性材料的浆料,使得所述包含第二正极活性材料的浆料一部分位于所述第一孔结构中,另一部分覆盖所述第一极片层的表面,以实现所述第二极片层与所述第一极片层之间的嵌套设置。

29、本技术的有益效果:区别于现有技术,本技术公开了一种正极极片及制备方法、电池单体、电池、用电装置;正极极片包括集流体和极片层;极片层包括第一极片层和第二极片层;第一极片层设置于集流体的至少一侧,第一极片层包括第一正极活性材料,第一正极活性材料包括锂镍钴锰氧化物、富锂锰基和含锂过渡金属磷酸盐中的一者;第二极片层设置于第一极片层背离集流体的一侧,第二极片层包括第二正极活性材料,第二正极活性材料包括锂镍钴锰氧化物、富锂锰基和含锂过渡金属磷酸盐中的一者,所述第二正极活性材料与所述第一正极活性材料不同;第二极片层与第一极片层部分嵌套设置。由于锂镍钴锰氧化物材料的能量密度较高,富锂锰基的能量密度较高且安全性能较高,含锂过渡金属磷酸盐材料的倍率性能较好且安全性能较高,将集流体的一侧依次涂覆锂镍钴锰氧化物、富锂锰基和含锂过渡金属磷酸盐中的两者,使得极片层同时具有能量密度较高和/或安全性能较高的特性。本技术设计第二极片层与第一极片层部分嵌套设置,使得第一极片层与第二极片层之间的接触面积增大,利于提高倍率性能。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!