一种波束可重构天线及其端口去耦、波束可重构调控方法

本技术涉及天线,尤其是一种波束可重构天线及其端口去耦、波束可重构调控方法。

背景技术:

1、随着无线通信、雷达探测、地理遥感技术的高速发展,不同应用场景对天线波束形状、波束指向有不同的需求,因此波束可重构天线逐渐成为多功能多场景应用的首选。同时为保证天线高效率工作,避免自干扰/互干扰,对天线端口隔离度提出了更高的要求。现有波束可重构天线技术主要分为三类:第一类通过离散可调电控开关,比如二极管实现对天线辐射结构的选择和改变;第二类通过连续可调电控开关,比如变容二极管实现对天线辐射结构的选择和改变;第三类通过多个共址天线激励起不同的辐射模式进行叠加,从而构造不同波束形状和指向。

2、现有技术存在问题:第一类技术存在可重构状态数受限于加载开关数的问题;第二类技术存在多状态重叠工作带宽过窄、系统复杂度高等问题;第三类技术由于其结构、馈电不对称的情况,导致天线交叉极化较差,端口隔离度较低等问题恶化天线辐射性能,比如常见的共址介质谐振天线与贴片天线,同心贴片与环天线形式都存在所述问题,并且其相对大的尺寸和较高剖面占据了较大空间。

技术实现思路

1、有鉴于此,本技术提供一种波束可重构天线及其端口去耦、波束可重构调控方法,以在无额外电控开关加载下实现天线波束连续调控,并提升天线内端口隔离度实现高效率辐射及波束调控。

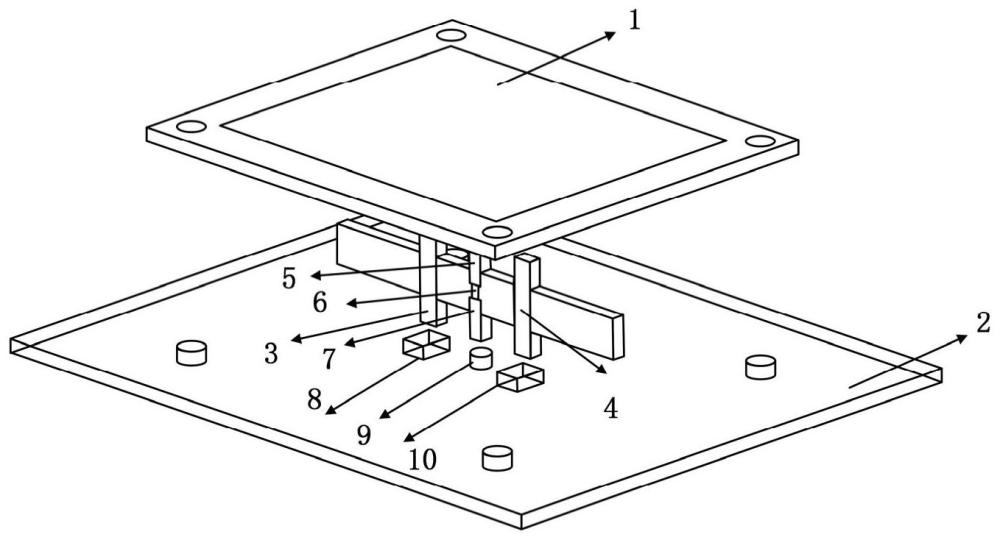

2、本技术的一方面提供了一种波束可重构天线,包括:辐射部、接地部、多个馈电部以及谐振器;

3、其中,所述接地部上设置有与所述馈电部数量相等的馈电端口;

4、各个所述馈电部的一端与所述辐射部连接,各个所述馈电部的另一端与一个所述馈电端口连接;

5、所述谐振器的一端与所述辐射部连接,另一端与所述馈电部连接;

6、所述辐射部的尺寸可调整,所述谐振器中的电学元件可替换以调整所述谐振器的电学参数。

7、可选地,所述谐振器包括第一电感、第二电感以及第一电容;

8、其中,所述第一电容的第一端与所述第一电感的第一端连接,所述第一电容的第二端与所述第二电感的第一端连接;

9、所述第一电感的第二端与所述辐射部连接,所述第二电感的第二端与所述馈电部连接。

10、可选地,所述天线还包括第一介质板、第二介质板以及第三介质板;

11、其中,所述辐射部的下表面与所述接地部的上表面平行设置;

12、所述第一介质板与所述辐射部的下表面贴合连接;

13、所述第二介质板与所述接地部的上表面贴合连接;

14、所述谐振器和各个所述馈电部完全内置于所述第三介质板中。

15、可选地,所述谐振器包括大小完全相同的第一金属片和第二金属片,以及第三金属片;

16、其中,所述辐射部、各个所述馈电部以及所述第一金属片和第二金属片集成为同一金属片作为第一集成部;所述第一集成部的平面与所述接地部的平面垂直,或者,所述第一集成部的平面与所述接地部的平面平行;

17、所述第一金属片的第一端和所述第二金属片的第一端集成于所述辐射部上,所述第一金属片的第二端和所述第二金属片的第二端呈圆形;

18、所述第三金属片的第一端与所述接地部连接,所述第三金属片的第二端呈圆形且面积与所述第一金属片的第二端的面积相等;所述第三金属片的第二端与所述第一金属片的第二端贴合连接,或所述第三金属片的第二端与所述第二金属片的第二端贴合连接;

19、各个所述馈电部的第一端集成于所述辐射部上,各个所述馈电部的第二端与所述接地部连接。

20、可选地,当所述第一集成部的平面与所述接地部的平面垂直时,所述天线还包括第四介质板和第五介质板;

21、其中,所述第一集成部完全内置于所述第四介质板中;

22、所述接地部的上表面与所述第五介质板贴合连接。

23、可选地,当所述第一集成部的平面与所述接地部的平面平行时,所述天线还包括第六介质板;

24、其中,所述第一集成部和所述接地部完全内置于所述第六介质板中。

25、可选地,所述接地部包括基底接地部、第一侧面接地部、第二侧面接地部、第一中立接地部、第二中立接地部以及第三中立接地部;

26、其中,所述第一中立接地部、第二中立接地部以及第三中立接地部集成为同一片金属片作为第二集成部,所述第二集成部与所述辐射部贴合连接;

27、所述第二中立接地部的第一端集成在所述第一中立接地部上,所述第二中立接地部的第二端与一个所述馈电部的第一端连接;

28、所述第三中立接地部的第一端集成在所述第一中立接地部上,所述第三中立接地部的第二端与一个所述馈电部的第一端连接;

29、所述第一侧面接地部和所述第二侧面接地部互相平行且均与所述基底接地部垂直,所述第一侧面接地部的第一端和所述第二侧面接地部的第二端均垂直连接于所述接地部上,所述第一侧面接地部的第二端与所述第一中立接地部的第一端连接,所述第二侧面接地部的第二端与所述第一中立接地部的第二端连接;

30、各个所述馈电部的第二端与所述基底接地部上的所述馈电端口连接;

31、所述辐射部与所述基底接地部平行设置。

32、可选地,所述天线还包括第七介质板、第八介质板、第九介质板以及第十介质板;

33、其中,所述第七介质板与所述辐射部的下表面贴合连接;

34、所述第八介质板与所述基底接地部的上表面贴合连接;

35、所述第一侧面接地部完全内置于所述第九介质板中;

36、所述第二侧面接地部完全内置于所述第十介质板中。

37、可选地,各个所述介质板均采用覆盖金属的介质板。

38、本技术的另一方面还提供了一种端口去耦方法,应用于前述的一种波束可重构天线,所述去耦方法包括:

39、当馈入所述天线中馈电端口的信号为共模信号时,获取所述天线的共模有源反射系数;

40、当馈入所述馈电端口的信号为差模信号时,获取所述天线的差模有源反射系数;

41、调整所述天线中的辐射部和/或谐振器,以使所述共模有源反射系数和所述共模有源反射系数之间的差值小于预设的阈值。

42、可选地,所述调整所述天线中的辐射部和/或谐振器,以使所述共模有源反射系数和所述共模有源反射系数之间的差值小于预设的阈值,包括:

43、至少执行一个以下的步骤:

44、调整所述辐射部的尺寸,以使所述共模有源反射系数和所述共模有源反射系数之间的差值小于预设的阈值;

45、或者,将所述谐振器中的金属条替换为不同电感值的其他金属条,以使所述共模有源反射系数和所述共模有源反射系数之间的差值小于预设的阈值;

46、或者,将所述谐振器中的集总电容替换为不同电容值的其他集总电容,以使所述共模有源反射系数和所述共模有源反射系数之间的差值小于预设的阈值。

47、本技术的另一方面还提供了一种波束可重构调控方法,应用于前述的一种波束可重构天线,所述调控方法包括:

48、当馈入所述天线的信号为共模信号时,调控所述天线的波束指向为边射法向指向;

49、当馈入所述天线的信号为差模信号时,调控所述天线的波束指向为水平全向指向;

50、当馈入所述天线的信号为处于所述共模信号与所述差模信号之间的信号时,调控所述天线的波束指向为处于所述边射法向指向到所述水平全向指向之间的指向。

51、本技术的另一方面还提供了一种电子设备,包括处理器以及存储器;

52、所述存储器用于存储程序;

53、所述处理器执行所述程序实现所述的方法。

54、本技术的另一方面还提供了一种计算机可读存储介质,所述存储介质存储有程序,所述程序被处理器执行实现所述的方法。

55、本技术还公开了一种计算机程序产品或计算机程序,该计算机程序产品或计算机程序包括计算机指令,该计算机指令存储在计算机可读存储介质中。电子设备的处理器可以从计算机可读存储介质读取该计算机指令,处理器执行该计算机指令,使得该电子设备执行上述的方法。

56、本技术至少具备以下有益效果:

57、1)通过调整本技术天线中辐射部的尺寸,和/或,替换谐振器中的电学元件以调整谐振器的电学参数,可以实现方向图赋形时不需额外的pin二极管/变容二极管等开关类型器件参与,解决了现有技术中波束可重构状态数有限,受制于电控开关数量的技术问题。

58、2)本技术天线的波束可重构状态数不受限制,当信号馈入本技术的天线时,通过获取有源反射系数并相应调整天线中的辐射部和/或谐振器进行端口去耦,提升了天线内端口隔离度进而实现高效率辐射,再根据馈入信号调控天线的波束指向,可实现连续的波束调控,波束覆盖边射法向指向到水平全向指向之间的任意指向,且调控波束指向不受额外加载的开关器件限制。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!