一种外延结构及V-pits形成层厚度调整方法与流程

本技术涉及半导体,尤其涉及一种外延结构及v-pits形成层厚度调整方法。

背景技术:

1、外延片内部包括v型凹坑(v-pits),v-pits具体是垂直于外延片表面的凹坑状结构。在外延片的量产过程中,v-pits的尺寸对产品性能具有重要影响,例如,v-pits的尺寸会影响外延片的光电特性等。v-pits形成层的厚度不同,外延片表面形成的v-pits的尺寸也不同。因此,在实际生产时,可以通过调整v-pits形成层的厚度,来调整v-pits的尺寸,进而改善外延片的光电特性。

2、传统方法可以通过测试透射电子显微镜(tem)来确认v-pits的尺寸大小,之后基于测得的v-pits的尺寸,调整接下来的生产步骤,以调整新生产的外延片中v-pits形成层的厚度,进而调整v-pits的尺寸。

3、但是,该种方式耗时较长,且只能确认单个或少量v-pits的尺寸大小,数量有限且误差较大,并且tem测试价格昂贵。最重要的是,该种方法并不能直接测得v-pits形成层的厚度,只能基于v-pits的尺寸对v-pits形成层的厚度进行估计调整,误差较大,不适用于外延片的实际生产过程。

技术实现思路

1、本技术实施例提供一种外延结构及v-pits形成层厚度调整方法,以解决传统调整方法误差大的问题。

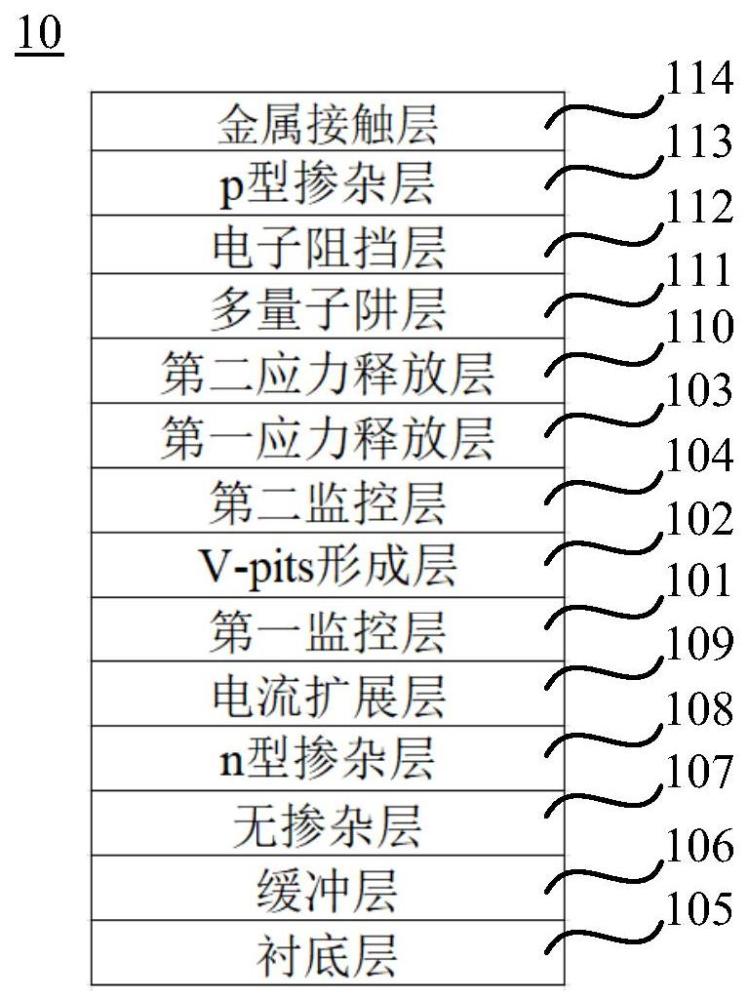

2、第一方面,本技术实施例提供一种外延结构,至少包括由下至上依次堆叠的第一监控层、v-pits形成层及第一应力释放层;v-pits形成层远离第一监控层的一侧形成有v-pits;第一监控层掺杂有铟in元素、镁mg元素、铝al元素或者硅si元素,v-pits形成层掺杂有硅si元素;第一应力释放层掺杂有铟in元素;当第一监控层掺杂有硅si元素时,第一监控层与v-pits形成层的硅si元素掺杂浓度不同。

3、在一种可实现的方式中,还包括第二监控层,第二监控层位于v-pits形成层与第一应力释放层之间;第二监控层掺杂有铟in元素、镁mg元素、铝al元素或者硅si元素,当第二监控层掺杂有硅si元素时,第二监控层与v-pits形成层的硅si元素掺杂浓度不同。

4、在一种可实现的方式中,第一监控层及第二监控层的厚度为1纳米至100纳米;第一监控层及第二监控层中铟in元素的掺杂含量大于或者等于0.5%,小于或者等于5%,铝al元素的掺杂含量范围大于或者等于0.5%,小于或者等于5%,镁mg元素的掺杂浓度大于或者等于1e17 atoms/cm3,小于或者等于5e17 atoms/cm3,硅si元素的掺杂浓度大于或者等于1e17atoms/cm3,小于或者等于5e18 atoms/cm3。

5、第二方面,本技术实施例提供一种v-pits形成层厚度调整方法,方法包括:在当前生产批次结束后,向当前生产批次生产的外延结构持续发射射频辉光或者离子束;其中,外延结构为第一方面及其各个实现方式的外延结构;射频辉光或者离子束用于由外延结构的上表面进入外延结构,并随着发射的进行到达外延结构的下表面;在射频辉光或者离子束发射过程中,以预设采样频率采集目标信号的信号强度;其中,目标信号为光谱信号或者离子信号,光谱信号是外延结构中的目标元素在射频辉光的激发下产生的,离子信号是目标元素在离子束的激发下产生的;目标元素包括外延结构的第一监控层及第一释放层的掺杂元素,或者,目标元素包括外延结构的第一监控层及第二监控层的掺杂元素;基于信号强度,计算外延结构的v-pits形成层的第一厚度;基于第一厚度调整下一生产批次v-pits形成层的生长时间、生长速度和/或掺杂比例,以调整下一批次生产的外延结构的v-pits形成层的厚度。

6、在一种可实现的方式中,基于信号强度,计算外延结构的v-pits形成层的第一厚度的步骤包括:绘制信号强度随时间变化的第一曲线;在第一曲线中确定第一定位点及第二定位点;其中,沿第一曲线横坐标的负方向,第一定位点对应于第一曲线的第一个波峰,第二定位点对应于第一曲线的第二个波峰;基于第一曲线,确定第一定位点对应的第一时间值,以及确定第二定位点对应的第二时间值;基于第一时间值、第二时间值以及射频辉光或者离子束的发射速率,计算第一厚度。

7、在一种可实现的方式中,基于第一时间值、第二时间值以及射频辉光或者离子束的发射速率,计算第一厚度包括:计算第一时间值与第二时间值的差值;计算差值与发射速率的乘积,得到第一厚度。

8、在一种可实现的方式中,当第一监控层与第一应力释放层或者第二监控层的掺杂元素不同时,目标信号包括第一信号及第二信号,第一信号是由第一监控层的目标元素产生的,第二信号是由第一应力释放层和/或第二监控层的目标元素产生的;在射频辉光或者离子束发射过程中,以预设采样频率采集目标信号的信号强度的步骤包括:在射频辉光或者离子束发射过程中,以预设采样频率采集第一信号的信号强度,以及,以预设采样频率采集第二信号的信号强度。

9、在一种可实现的方式中,绘制信号强度随时间变化的第一曲线的步骤包括:将第一信号的信号强度随时间变化的第二曲线,与第二信号的信号强度随时间变化的第三曲线绘制在同一坐标系中;沿第一曲线横坐标的负方向,第一定位点对应于第二曲线的第一个波峰,第二定位点对应于第三曲线的第一个波峰。

10、第三方面,本技术实施例还提供一种外延结构制备方法,包括:生长第一监控层;其中,第一监控层掺杂有铟in元素、镁mg元素、铝al元素或者硅si元素;在第一监控层的表面生长v-pits形成层;其中,v-pits形成层掺杂有硅si元素;当第一监控层掺杂有硅si元素时,第一监控层与v-pits形成层的硅si元素掺杂浓度不同;在v-pits形成层远离第一监控层的表面生长第一应力释放层,第一应力释放层掺杂有铟in元素。

11、第四方面,本技术实施例还提供一种半导体发光元件,包括外延结构,外延结构为第一方面及其各个实现方式的外延结构。

12、本技术实施例提供一种外延结构及v-pits形成层厚度调整方法,该外延结构至少包括由下至上依次堆叠的第一监控层、v-pits形成层及第一应力释放层。该方法可以包括:在当前生产批次结束后,向当前生产批次生产的外延结构持续发射射频辉光或者离子束;在射频辉光或者离子束发射过程中,以预设采样频率采集目标信号的信号强度;基于信号强度,计算外延结构的v-pits形成层的第一厚度;基于第一厚度调整下一生产批次v-pits形成层的生长时间、生长速度和/或掺杂比例,以调整下一批次生产的外延结构的v-pits形成层的厚度。该种方法具有时效性高的优点,可以在外延结构生长完成后立即进行测试,以便快速确定产品的质量和性能。这种及时的反馈机制有助于及时调整生长条件,保证产品的质量和稳定性。该种方法还具有覆盖面广的特点,可以逐生长炉或逐片进行测试,以便更全面地监测产品的质量和性能。这种广泛的覆盖面有助于发现潜在的问题,并采取相应的措施进行解决。该种方法测试步骤简单,还具有成本低的特点。此外,该种方法可以通过监控v-pits形成层的厚度,精确控制并及时修正此层厚度,不存在估计调整的步骤,误差小。这种定量控制的方法有助于确保产品的稳定性和一致性,保证外延结构的生产质量。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!