一种背接触电池及其制造方法与流程

本发明涉及光伏,尤其涉及一种背接触电池及其制造方法。

背景技术:

1、背接触电池是指电池片的向光面无电极,正、负电极均设置在电池片背光面一侧的太阳能电池,从而可以减少电极对电池片的遮挡,增加电池片的短路电流,提高电池片的能量转化效率。并且,可以通过在背接触电池的背光面一侧形成表面钝化层,以降低背接触电池的背光面一侧的载流子复合速率,提高背接触电池的光电转换效率。

2、但是,现有的背接触电池中表面钝化层对背光面一侧的钝化效果不佳,不利于提升背接触电池的光电转换效率。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种背接触电池及其制造方法,用于提高表面钝化层对硅基底背光面一侧的表面钝化效果,降低背接触电池的背光面一侧的载流子复合速率,利于提升背接触电池的光电转换效率。

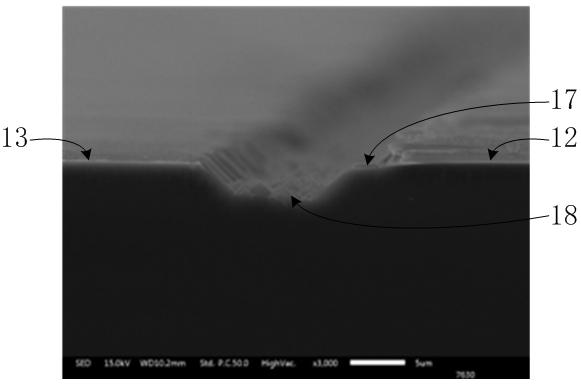

2、为了实现上述目的,第一方面,本发明提供了一种背接触电池,该背接触电池包括:硅基底、第一掺杂半导体层、第二掺杂半导体层和表面钝化层。第一掺杂半导体层和第二掺杂半导体层交替间隔分布在硅基底的背光面一侧。第一掺杂半导体层和第二掺杂半导体层的导电类型相反。在硅基底的背光面中,与第一掺杂半导体层对应的区域为第一区域,与第二掺杂半导体层对应的区域为第二区域,位于第一区域和与自身相邻的第二区域之间的区域为间隔区域。沿第一区域和第二区域的排布方向,在间隔区域中,与第一掺杂半导体层相邻的部分为第一间隔子区域,其余区域为第二间隔子区域。第一间隔子区域的表面和第二区域的表面均相对于第一区域的表面向硅基底内凹入,且第二间隔子区域的表面相对于第一间隔子区域的表面向硅基底内凹入。第一间隔子区域的表面为平面。上述表面钝化层覆盖在第一掺杂半导体层、第二掺杂半导体层和间隔区域上。

3、采用上述技术方案的情况下,本发明提供的背接触电池中,导电类型相反的第一掺杂半导体层和第二掺杂半导体层交替间隔分布在硅基底的背光面一侧。基于此,硅基底的背光面具有的间隔区域可以将上述第一掺杂半导体层和第二掺杂半导体层隔离开,降低第一掺杂半导体层和第二掺杂半导体层的横向交界处的载流子复合速率,利于提升背接触电池的光电转换效率。其次,在间隔区域中,与第一掺杂半导体层相邻的部分为第一间隔子区域,其余区域为第二间隔子区域。并且,第一间隔子区域的表面和第二区域的表面均相对于第一区域的表面向硅基底内凹入。在此情况下,因第一掺杂半导体层形成在背光面的第一区域上,第二掺杂半导体层形成在背光面的第二区域上,故当第二区域的表面相对于第一区域的表面向硅基底内凹入时,利于将共同位于硅基底背光面一侧、且导电类型相反的第一掺杂半导体层与第二掺杂半导体层沿硅基底厚度方向至少部分错开,进一步降低背光面一侧的漏电风险,提高背接触电池的电学可靠性。

4、另外,本发明提供的背接触电池还包括覆盖在第一掺杂半导体层、第二掺杂半导体层和间隔区域上的表面钝化层,以对第一掺杂半导体层和第二掺杂半导体层的背光面一侧、以及间隔区域进行化学钝化,降低载流子复合速率。基于此,上述第一间隔子区域的表面为平面。与绒面相比,平面更为平坦,其比表面积更小。而在一定范围内,表面钝化层的厚度与位于自身下方的表面的比表面积成反比,并且表面钝化层的钝化效果与自身的厚度成正比,因此表面钝化层形成在第一间隔子区域上的厚度大于自身形成在绒面上的厚度,相应的表面钝化层对第一间隔子区域的钝化效果大于自身对绒面的钝化效果。在此情况下,与现有背接触电池中间隔区域各区域表面均为绒面相比,本发明提供的背接触电池中至少间隔区域包括的第一间隔子区域表面为平面,此时表面钝化层对第一间隔子区域具有更高的表面钝化效果,利于进一步降低载流子在第一间隔子区域的复合速率,进一步提高背接触电池的光电转换效率。

5、作为一种可能的实现方案,沿第一区域和第二区域的排布方向,间隔区域的长度大于等于20μm、且小于等于110μm。

6、采用上述技术方案的情况下,间隔区域的长度在上述范围内,可以防止因上述间距较小而导致第一掺杂半导体层和第二掺杂半导体层之间产生漏电,确保背接触电池具有较高的电学可靠性。另外,还可以防止因上述间距较大使得第一掺杂半导体层和/或第二掺杂半导体层在背光面一侧的形成范围较小而导致背光面一侧的载流子无法及时被第一掺杂半导体层和/或第二掺杂半导体层收集并被相应电极导出,进一步降低背光面一侧的载流子复合速率。

7、作为一种可能的实现方案,沿第一区域和第二区域的排布方向,第一间隔子区域的长度大于等于1000nm、且小于等于3000nm。

8、采用上述技术方案的情况下,第一间隔子区域的长度在上述范围内,可以防止因第一间隔子区域的长度较小而导致表面钝化层对间隔区域的钝化效果的提升程度不明显,确保背光面一侧具有较低的载流子复合速率。另外,在实际的制造过程中,第一间隔子区域的表面为平面是因为在制造过程中第一掺杂半导体层至少位于第一间隔子区域上方的悬空端部(该悬空端部在形成表面钝化层前会被去除)。在该悬空端部的保护作用下,相应腐蚀液仅会对第二间隔子区域进行腐蚀处理,而第一间隔子区域的表面不会受到该腐蚀液的影响导致自身因过度刻蚀等原因而出现表面凹凸不平的现象。基于此,第一间隔子区域的长度在上述范围内,还可以防止因该第一间隔子区域的长度较大使得在制造过程中需要形成长度较大的悬空端部而导致制造难度较大,利于降低背接触电池的制造难度。

9、作为一种可能的实现方案,上述第一间隔子区域的表面和第二区域的表面平齐。

10、采用上述技术方案的情况下,在实际的制造过程中,在背光面一侧形成整层设置的第一掺杂半导体层后,需要对第一掺杂半导体层进行选择性刻蚀;经选择性刻蚀后间隔区域和第二区域的表面均相对于第一区域的表面向内凹入、且凹入的深度相同。基于此,当第一间隔子区域的表面和第二区域的表面平齐时,第一间隔子区域和第二区域的表面向硅基底内凹入的深度相同,此时无须在对第一掺杂半导体层进行选择性刻蚀后,针对第一间隔子区域或第二区域进行选择性刻蚀,简化背接触电池的制造过程的同时,还可以降低硅基底的选材厚度,利于实现薄片化生产。

11、作为一种可能的实现方案,上述第一间隔子区域的表面向硅基底内凹入的深度大于等于500nm、且小于等于2500nm。

12、采用上述技术方案的情况下,第一间隔子区域的表面向硅基底内凹入的深度在上述范围内,可以防止因深度较小而导致共同位于硅基底背光面一侧、且导电类型相反的第一掺杂半导体层与第二掺杂半导体层沿硅基底厚度方向错开的程度较小,进一步降低背光面一侧的漏电风险。另外,在实际的制造过程中,在硅基底背光面一侧的间隔区域和第二区域上形成相对于第一区域的表面向硅基底内凹入的凹槽结构后,可以使得第一掺杂半导体层与间隔区域相邻的端部悬空设置,并使得第一间隔子区域的表面向硅基底内凹入。基于此,第一间隔子区域的表面向硅基底内凹入的深度在上述范围内,还可以防止因凹槽结构的深度较大使得第一掺杂半导体层的悬空端部在受到刻蚀硅基底的刻蚀液的影响而导致端部悬设在间隔区域上的长度变小(进而导致第一间隔子区域的长度较小),确保表面钝化层对间隔区域具有更高的钝化效果;还可以防止因上述凹槽结构深度较大而需要使用厚度较大的硅基底,从而可以降低背接触电池的制造成本的同时,利于实现背接触电池的薄片化生产。

13、作为一种可能的实现方案,上述第二间隔子区域的表面为绒面。在此情况下,因绒面具有陷光作用,因此当第二间隔子区域的表面为绒面时,可以使得更多光线经由第二间隔子区域的表面折射至硅基底内,进一步提高背接触电池的光电转换效率。

14、作为一种可能的实现方案,上述第二间隔子区域的表面向硅基底内凹入的深度大于等于3μm、且小于等于5μm。

15、采用上述技术方案的情况下,在实际的制造过程中,在形成第一掺杂半导体层、以及在第二区域和间隔区域上形成凹槽结构后,会在背光面一侧沉积第二掺杂半导体层,并对第二掺杂半导体层进行选择性刻蚀。为防止漏电,往往会在去除第二掺杂半导体层位于第二间隔子区域上的部分后,继续向下刻蚀一定深度,以确保第二掺杂半导体层对应第二间隔子区域上的部分完全去除。基于此,第二间隔子区域的表面向硅基底内凹入的深度在上述范围内,可以防止因上述深度较小而导致导电类型相反的第一掺杂半导体层和第二掺杂半导体层之间的漏电风险较高,确保背接触电池具有较高的电学可靠性。另外,可以理解的是,第二间隔子区域的表面向硅基底内凹入的深度越大,相应腐蚀液的腐蚀时间越长,相应的腐蚀液对其它结构的影响越大。基于此,第二间隔子区域的表面向硅基底内凹入的深度在上述范围内,还可以防止因该深度较大而导致第一掺杂半导体层的悬空端部和第一间隔子区域受腐蚀液的影响长度变短,确保表面钝化层对间隔区域具有更高的钝化效果;还可以防止因上述第二间隔子区域的表面向硅基底内凹入的深度较大而需要使用厚度较大的硅基底,从而可以降低背接触电池的制造成本的同时,利于实现背接触电池的薄片化生产。

16、作为一种可能的实现方案,上述间隔区域与第一掺杂半导体层相邻的侧壁中,至少部分表面相对于水平面倾斜设置,以使间隔区域的至少部分的横截面积沿向光面至背光面的方向逐渐增大。

17、采用上述技术方案的情况下,间隔区域靠近向光面一侧的横截面积小于自身靠近背光面一侧的横截面积,利于增大第一掺杂半导体层与自身导电类型相反第二掺杂半导体层的间距,降低背接触电池背光面一侧的漏电风险,确保背接触电池具有较高的电学可靠性。另外,间隔区域与第一掺杂半导体层相邻的侧壁中与平面倾斜设置的部分也利于对光线进行反射,利于使得更多光线在间隔区域与第一掺杂半导体层相邻的侧壁中与平面倾斜设置的部分的反射作用下由背接触电池的背光面一侧进入到硅基底内,进而利于提高背接触电池的光电转换效率。

18、作为一种可能的实现方案,上述间隔区域与第一掺杂半导体层相邻的侧壁中,靠近背光面的部分表面与水平面垂直设置。在此情况下,为本发明提供的背接触电池中,间隔区域与第一掺杂半导体层相邻的部分的形貌提供了另一种可能的实现方案,利于提高本发明提供的背接触电池在不同应用场景下的适用性。

19、作为一种可能的实现方案,上述背接触电池还包括位于硅基底具有的第一区域和第一掺杂半导体层之间的第一钝化层。

20、采用上述技术方案的情况下,第一钝化层和第一掺杂半导体层可以构成选择性接触结构,以实现对硅基底背光面具有的第一区域进行化学钝化、且实现对相应导电类型的载流子的选择性收集,降低背光面一侧的载流子复合速率,利于提高背接触电池的光电转换效率。

21、作为一种可能的实现方案,上述背接触电池还包括位于硅基底具有的第二区域和第二掺杂半导体层之间的第二钝化层。

22、采用上述技术方案的情况下,第二钝化层和第二掺杂半导体层可以构成选择性接触结构,以实现对硅基底背光面具有的第二区域进行化学钝化、且实现对相应导电类型的载流子的选择性收集,降低背光面一侧的载流子复合速率,利于提高背接触电池的光电转换效率。

23、作为一种可能的实现方案,在背接触电池包括第一钝化层、且第一钝化层为隧穿钝化层的情况下,第一掺杂半导体层为掺杂多晶硅层。

24、作为一种可能的实现方案,在背接触电池包括第二钝化层、且第二钝化层为隧穿钝化层的情况下,第二掺杂半导体层为掺杂多晶硅层。

25、第二方面,本发明提供了一种背接触电池的制造方法,该背接触电池的制造方法包括:首先,提供一硅基底。硅基底的背光面具有交替间隔分布的第一区域和第二区域、以及位于第一区域和与自身相邻的第二区域之间的区域为间隔区域。沿第一区域和第二区域的排布方向,在间隔区域中,与第一区域相邻的区域为第一间隔子区域,其余区域为第二间隔子区域。接下来,在第一区域和第一间隔子区域上形成第一掺杂半导体层;并在间隔区域和第二区域上形成向硅基底内凹入的凹槽结构,以使第一掺杂半导体层与间隔区域相邻的端部悬空设置。凹槽结构的槽底为平面。接着,在第一掺杂半导体层上、以及在凹槽结构内沉积第二掺杂半导体层;并在第二掺杂半导体层对应第二区域的部分上形成第一掩膜层。接下来,在第一掩膜层的掩膜作用下,选择性去除第二掺杂半导体层对应第一区域和间隔区域上的部分,以及使第二间隔子区域的表面相对于第一间隔子区域的表面向硅基底内凹入。接下来,去除第一掺杂半导体层中悬空设置的端部;并去除第一掩膜层。然后,形成覆盖在第一掺杂半导体层、第二掺杂半导体层和间隔区域上的表面钝化层。

26、作为一种可能的实现方案,提供一硅基底后,在第一掺杂半导体层上、以及在凹槽结构内沉积第二掺杂半导体层前,背接触电池的制造方法包括:在硅基底的背光面上形成整层设置的第一掺杂半导体层、以及位于第一掺杂半导体层对应第一区域和第一间隔子区域的部分上的第二掩膜层。接下来,在第二掩膜层的掩膜作用下,选择性去除第一掺杂半导体层位于第二间隔子区域和第二区域上的部分。接着,在第二掩膜层的掩膜作用下,在间隔区域和第二区域上形成凹槽结构。

27、作为一种可能的实现方案,第一掺杂半导体层的材料包括硅。并且,上述在硅基底的背光面上形成整层设置的第一掺杂半导体层、以及位于第一掺杂半导体层对应第一区域和第一间隔子区域的部分上的第二掩膜层,包括:在硅基底的背光面上形成整层设置的第一本征半导体层。接着,对第一本征半导体层进行掺杂处理,以使第一本征半导体层形成第一掺杂半导体层,以及在第一掺杂半导体层上形成整层设置的第一掺杂硅玻璃层。接下来,采用激光刻蚀工艺,对第一掺杂硅玻璃层对应第二间隔子区域和第二区域的部分进行热处理,以使第一掺杂硅玻璃层未经热处理的部分形成第二掩膜层。然后,去除第一掺杂硅玻璃层经热处理的部分。

28、采用上述技术方案的情况下,当第一掺杂半导体层的材料包括硅时,用于制造第一掺杂半导体层的第一本征半导体层的材料也包括硅。基于此,对第一本征半导体层进行掺杂处理后,不仅能够获得第一掺杂半导体层,还能够在第一掺杂半导体层上形成整层设置的第一掺杂硅玻璃层。然后,采用激光刻蚀工艺,对部分第一掺杂硅玻璃层进行热处理。此时,第一掺杂硅玻璃层内被激光处理的部分的致密性变差,其容易被去除。而第一掺杂硅玻璃层内未被激光处理的部分的致密性较高,其不容易被去除,从而在热处理后使得第一掺杂硅玻璃层不同部分具有不同的刻蚀选择比,获得对第一掺杂半导体层进行图案化处理的第二掩膜层,无须为了获得上述第二掩膜层而额外形成其它掩膜材料、以及形成其它掩膜沉积工序,利于降低背接触电池的制造成本,且简化背接触电池的制造流程。

29、作为一种可能的实现方案,采用湿化学工艺,并在第二掩膜层的掩膜作用下,在间隔区域和第二区域上形成凹槽结构。在此情况下,上述湿化学工艺的工艺温度大于等于61℃、且小于等于83℃;和/或,湿化学工艺的工艺时间大于等于60s、且小于等于450s;和/或,湿化学工艺所采用的湿化学腐蚀溶液为碱性湿化学腐蚀溶液,且碱性湿化学腐蚀溶液中的碱性成分的体积比大于等于1%、且小于等于15%;和/或,湿化学工艺所采用的湿化学腐蚀溶液中含有抛光添加剂,且抛光添加剂在湿化学腐蚀溶液中的体积比大于等于0.5%、且小于等于3%。

30、采用上述技术方案的情况下,湿化学工艺的工艺温度和工艺时间均会影响通过湿化学工艺所形成的凹槽结构的规格、以及第一掺杂半导体层中悬空设置的端部的规格。基于此,湿化学工艺的工艺温度在上述范围内,可以防止因工艺温度较小而导致凹槽结构的深度、第一掺杂半导体层中悬空设置的端部的悬设高度和长度均较小。另外,还可以防止因工艺温度较大而导致凹槽结构的深度较大。而上述凹槽结构的深度等于第一间隔子区域向硅基底内凹入的深度。基于此,其中,防止凹槽结构的深度、第一掺杂半导体层中悬空设置的端部的悬设高度和长度均较小,以及防止凹槽结构的深度较大的有益效果可以参考前文。其次,工艺时间和碱性成分的体积比在上述范围内的有益效果与工艺温度大于等于61℃、且小于等于83℃的有益效果相似,此处不再赘述。此外,湿化学腐蚀溶液中抛光添加剂的体积比在上述范围内,可以提高凹槽结构的槽底表面的平整度,进一步提高表面钝化层对第一间隔子区域的钝化效果。

31、作为一种可能的实现方案,在第一掩膜层的掩膜作用下,使第二间隔子区域的表面相对于第一间隔子区域的表面向硅基底内凹入的同时,对第二间隔子区域的表面进行制绒处理。

32、作为一种可能的实现方案,上述第二掺杂半导体层的材料包括硅。并且,上述在第一掺杂半导体层上、以及在凹槽结构内沉积第二掺杂半导体层。并在第二掺杂半导体层对应第二区域的部分上形成第一掩膜层,包括:在第一掺杂半导体层上、以及在凹槽结构内沉积第二本征半导体层。接下来,对第二本征半导体层进行掺杂处理,以使第二本征半导体层形成第二掺杂半导体层,以及在第二掺杂半导体层上形成整层设置的第二掺杂硅玻璃层。接着,采用激光刻蚀工艺,对第二掺杂硅玻璃层对应第一区域和间隔区域的部分进行热处理,以使第二掺杂硅玻璃层对应第二区域的部分形成第一掩膜层。然后,去除第二掺杂硅玻璃层经热处理的部分。

33、采用上述技术方案的情况下,当第二掺杂半导体层的材料包括硅时,用于制造第二掺杂半导体层的第二本征半导体层的材料也包括硅。基于此,对第二本征半导体层进行掺杂处理后,不仅能够获得第二掺杂半导体层,还能够在第二掺杂半导体层上形成整层设置的第二掺杂硅玻璃层。然后,采用激光刻蚀工艺,对第二掺杂硅玻璃层对应第一区域和间隔区域的部分进行热处理。此时,第二掺杂硅玻璃层内被激光处理的部分的致密性变差,其容易被去除。而第二掺杂硅玻璃层对应第二区域的部分未被激光处理,此时第二掺杂硅玻璃层对应第二区域的部分的致密性较高,其不容易被去除,从而在热处理后使得第二掺杂硅玻璃层不同部分具有不同的刻蚀选择比,获得对第二掺杂半导体层进行图案化处理的第一掩膜层,无须为了获得上述第一掩膜层而额外形成其它掩膜材料、以及形成其它掩膜沉积工序,利于降低背接触电池的制造成本,且简化背接触电池的制造流程。

34、作为一种可能的实现方案,采用湿化学工艺,并在第一掩膜层的掩膜作用下,选择性去除第二掺杂半导体层对应第一区域和间隔区域上的部分,以及使第二间隔子区域的表面相对于第一间隔子区域的表面向硅基底内凹入。在此情况下,上述湿化学工艺的工艺温度大于等于61℃、且小于等于83℃;和/或,湿化学工艺的工艺时间大于等于100s、且小于等于500s;和/或,湿化学工艺所采用的湿化学腐蚀溶液为碱性湿化学腐蚀溶液,且碱性湿化学腐蚀溶液中的碱性成分的体积比大于等于1%、且小于等于3.5%;和/或,湿化学工艺所采用的湿化学腐蚀溶液中含有制绒添加剂,且制绒添加剂在湿化学腐蚀溶液中的体积比大于等于0.5%、且小于等于2%。

35、采用上述技术方案的情况下,湿化学工艺的工艺温度和工艺时间均会影响通过湿化学工艺使第二间隔子区域的表面相对于第一间隔子区域的表面向硅基底内凹入的深度。基于此,湿化学工艺的工艺温度在上述范围内,可以防止因工艺温度较小而导致第二间隔子区域的表面相对于第一间隔子区域的表面向硅基底内凹入的深度较小。另外,还可以防止因工艺温度较大而导致第二间隔子区域的表面相对于第一间隔子区域的表面向硅基底内凹入的深度较大。其中,防止第二间隔子区域的表面相对于第一间隔子区域的表面向硅基底内凹入的深度较小和较大的有益效果可以参考前文。其次,工艺时间和碱性成分的体积比在上述范围内的有益效果与工艺温度大于等于61℃、且小于等于83℃的有益效果相似,此处不再赘述。此外,制绒添加剂的体积比在上述范围内可以防止因该体积比较大而导致需要使用较厚的硅基底制造背接触电池,利于实现薄片化生产;还可以防止因该体积比较小使得第二间隔子区域表面形成的绒面结构的尺寸较小而导致第二间隔子区域表面的陷光效果不理想,确保更多光线可以经由第二间隔子区域的表面折射至硅基底内,进一步提高背接触电池的光电转换效率。

36、作为一种可能的实现方案,提供一硅基底后,在第一区域和第一间隔子区域上形成第一掺杂半导体层前,背接触电池的制造方法还包括:在第一区域和第一间隔子区域上形成第一钝化层。

37、作为一种可能的实现方案,在间隔区域和第二区域上形成向硅基底内凹入的凹槽结构后,在第一掺杂半导体层上、以及在凹槽结构内沉积第二掺杂半导体层前,背接触电池的制造方法还包括:在第一掺杂半导体层上、以及在凹槽结构内沉积第二钝化层。并且,在第一掩膜层的掩膜作用下,选择性去除第二掺杂半导体层对应第一区域和间隔区域上的部分后,使第二间隔子区域的表面相对于第一间隔子区域的表面向硅基底内凹入前,背接触电池的制造方法还包括:在第一掩膜层的掩膜作用下,选择性去除第二钝化层对应第一区域和间隔区域上的部分。

38、本发明中第二方面及其各种实现方式中的有益效果,可以参考第一方面及其各种实现方式中的有益效果分析,此处不再赘述。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!