静触头及断路器的制作方法

本技术涉及低压电器,尤其涉及一种静触头及断路器。

背景技术:

1、在相关的技术领域中,在新能源领域,随着系统电压要求的不断提高,为了降低维护成本和时间,通常采用熔断器与塑壳断路器的组合。在这种配置中,熔断器主要负责短路保护,而塑壳断路器则仅保留过载保护功能。但这种断路器需具备较高的短路耐受能力。当系统电路出现短路电流时,塑壳断路器的动触头和静触头不应发生排斥,短路电流保护全权由熔断器承担,并实现电路切断。此时,断路器具备便于后期检修的隔离作用。

2、为确保熔断器熔断过程中断路器的短耐电流足够高,理想状态下动触头和静触头应保持完全不开斥。如此,动触头和静触头之间不会产生电弧,从而避免对断路器触点造成损伤,进而延长断路器的使用寿命。

3、但是,现有的断路器短耐性能不足,无法保证在电路短路电流的情况下,让动触头和静触头保持完全不开斥。

技术实现思路

1、本技术提供一种静触头及断路器,其用于在短路电流下保持动触头和静触头完全不开斥,从而避免对断路器等器件触点造成损伤,进而延长断路器等器件的使用寿命。

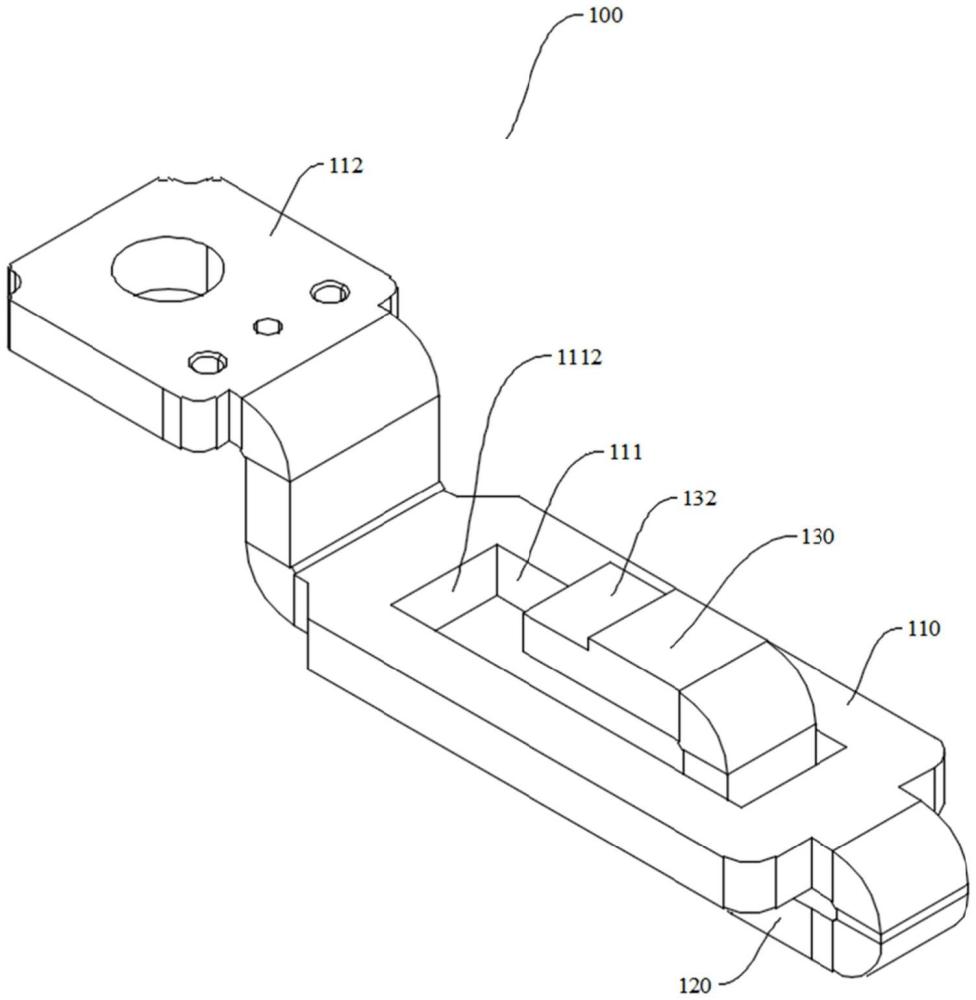

2、第一方面,本技术提供了一种静触头,静触头与动触头配合设置,所述静触头包括:连接主体、绕行部和连接部。

3、连接主体设置有让位孔,所述连接主体用于电连接至主回路上;绕行部与所述连接主体连接,所述绕行部设置在所述连接主体背离所述动触头的一侧,所述绕行部部分弯折并伸入所述让位孔;连接部与所述绕行部连接,所述连接部处于所述连接主体背离所述绕行部的一侧,所述连接部上设置有静触点,所述动触头能够抵接并电连接至所述静触点。

4、所述静触头与所述动触头电连接时,所述连接主体内的电流方向与所述动触头内的电流方向相同,在短路电流环境下,所述动触头和所述静触头紧密接触。

5、基于本技术上述的示例,静触头与动触头的配合设置可以实现主回路的断开和导通,连接主体是静触头的基础部分,可以配合接线端子与外部的导体电连接,进而可以使对应的器件如断路器与主回路进行电连接。连接主体上设置有接线端子安装部。

6、有了绕行部的设置,部分连接主体会延伸至与动触头间隔设置的位置,由于连接主体上的电流方向与动触头上的电流方向相同,这部分连接主体会产生第一洛伦兹力,第一洛伦兹力能够使动触头和静触头之间相互吸引,绕行部中部分分段的电流方向与动触头的电流方向相反,绕行部中部分分段与动触头之间产生相互排斥的第二洛伦兹力。

7、由于绕行部中部分分段的长度小于连接主体的长度,并且绕行部中部分分段与动触头之间的距离相对于连接主体相对于动触头之间的距离更远,因此第一洛伦兹力大于第二洛伦兹力,静触头与动触头之间的总洛伦兹力为第一洛伦兹力和第二洛伦兹力之和,静触头上的总洛伦兹力表现为使静触头和动触头相互吸引的状态。并且,电流越大,吸引的作用也就越大。进而使断路器等器件的短耐电流足够高,动触头和静触头可以在短路电流下保持完全不开斥,从而避免对断路器触点造成损伤,进而延长断路器的使用寿命。

8、在一些示例中,所述让位孔内设置有绝缘结构,所述绝缘结构用于增加所述连接主体与所述绕行部之间的爬电距离;所述绝缘结构设置在所述让位孔的孔壁与所述绕行部之间;或者,所述绝缘结构固定连接所述让位孔的内壁上;或者,所述绝缘结构固定连接在所述绕行部的外周面上。

9、基于本技术上述的示例,在让位孔内部设置绝缘结构,是为了增加连接主体与绕行部之间的爬电距离,这样可以保证对应器件的安全稳定运行。让位孔的孔壁与绕行部之间的绝缘结构,可以起到了隔离电场、防止电弧跳跃的作用。

10、在一些示例中,所述让位孔为沿所述连接主体长度方向设置的长孔结构,所述绕行部部分伸入所述长孔结构内;所述绝缘结构设置为绝缘板,所述绝缘板设置有两个,所述绝缘板设置在所述长孔结构中长度方向的内壁与所述绕行部之间的区域。

11、基于本技术上述的示例,让位孔的形状可以根据需要设置,不限于上述的长孔结构,将让位孔设置为长孔结构是为了使让位孔可以更好地和绕行部进行配合,充分发挥绕行部的作用。

12、在一些示例中,所述绕行部包括依次连接的第一连接段、第二连接段和第三连接段。

13、所述第一连接段与所述连接主体呈角度设置,所述第一连接段的第一端与所述连接主体连接,所述第一连接段的第二端朝向所述连接主体背离所述动触头的一侧延伸。

14、所述第二连接段与所述第一连接段呈角度设置,所述第二连接段的第一端与所述第一连接段的第二端连接,所述第二连接段的第二端朝向背离所述第一连接段的方向延伸,所述第二连接段至少部分延伸至所述让位孔相对于所述连接主体背离所述动触头的一侧。

15、所述第三连接段与所述第二连接段呈角度设置,所述第三连接段的第一端与所述第二连接段的第二端连接,所述第三连接段的第二端朝向所述让位孔的方向延伸,所述第三连接段穿设于所述让位孔,所述第三连接段与所述让位孔的内壁之间具有间隙。

16、所述连接部设置在所述第三连接段的第二端。

17、基于本技术上述的示例,绕行部主要由三个部分组成,分别是第一连接段、第二连接段和第三连接段。这三个部分相互连接,形成一个完整的结构。

18、第一连接段与连接主体呈角度设置,这意味着它与连接主体的连接并非直接的线性连接,而是有一定的角度。第一连接段的两端分别连接至连接主体及第二连接段,第一连接段的第一端与连接主体的连接较为紧密,第一连接段的第二端则朝向连接主体背离动触头的一侧延伸,这样可以体现出绕行部的绕行方向是背离动触头的方向。第一连接段是连接主体和第二连接段之间起到连接过渡的作用。

19、第二连接段与第一连接段呈角度设置。第二连接段的第一端与第一连接段的第二端相连,形成一个连续的结构。第二连接段的第二端则朝向背离第一连接段的方向延伸,这部分是弯折绕行的过程,第二连接段上可以与动触头配合产生第二洛伦兹力,也就是第二连接段在通电状态下,电流方向与动触头的通电方向相反,第二连接段与动触头相互排斥。

20、第三连接段与第二连接段呈角度设置。第三连接段的第一端与第二连接段的第二端相连,由此第一连接段、第二连接段以及第三连接段形成一个完整的绕行部。第三连接段的第二端朝向让位孔的方向延伸,并且第三连接段穿设于让位孔,且与让位孔的内壁之间具有间隙。让位孔的设置就是方便对第三连接段进行让位。

21、连接部设置在第三连接段的第二端。这样的设置有利于形成一个绕行回路,方便产生更强的第一洛伦兹力。进而使静触头上的总洛伦兹力表现为使静触头和动触头相互吸引的状态。电流越大,吸引的作用也就越大。使断路器等器件的短耐电流足够高,动触头和静触头可以在短路电流下保持完全不开斥。

22、在一些示例中,所述第一连接段、所述第二连接段和所述第三连接段为一体设置的导电弯折结构。

23、或者,所述第一连接段、所述第二连接段和所述第三连接段中至少一段为独立结构,且相互连接位置焊接或软连接。

24、或者,所述第一连接段、所述第二连接段和所述第三连接段中的至少一个设置为柔性导电结构,所述连接部直接或间接地安装至所述静触头所在壳体的内壁。

25、基于本技术上述的示例,上述说明了三种不同的连接段设计方案,它们分别是:一体设置的导电弯折结构、独立结构的连接段以及柔性导电结构的连接段。这些连接段的设置可以满足不同的应用需求。

26、在一些示例中,所述连接部与所述第三连接段呈角度设置,所述连接部背离所述第二连接段的一侧设置有所述静触点,所述连接部背离所述第三连接段的端部设置有引弧角。

27、基于本技术上述的示例,连接部与第三连接段呈现出一定的角度设置,这是为了实现更好的连接性能和稳定性,可以使连接部更好地配合动触头的连接。

28、连接部背离第二连接段的一侧设置有静触点。静触点可以与动触头的动触点进行接触并电连接。连接部背离第三连接段的端部设置引弧角。引弧角可以有效地引导电弧的形成和消失,避免电弧对连接部位造成损害,从而延长连接部件的使用寿命。

29、在一些示例中,所述连接部上开设有焊接槽,所述引弧角焊接在所述焊接槽上。

30、基于本技术上述的示例,在连接部上设置焊接槽之后,可以将引弧角焊接在焊接槽上。引弧角是焊接过程中的一个重要组成部分,它可以引导电流流动,产生稳定的弧光,从而实现高质量的焊接。将引弧角焊接在焊接槽上,可以确保焊接过程的稳定性和可靠性。

31、在一些示例中,所述让位孔内背离接线端子的内壁为第一内壁,所述第三连接段处于让位孔内靠近所述第一内壁的位置。

32、所述连接部相对于所述第三连接段朝向靠近所述接线端子的方向延伸。

33、基于本技术上述的示例,第三连接段靠近第一内壁的位置时,绕行部的绕行距离相对比较短,可以产生足够的总洛伦兹力。此时的连接部将需要朝向靠近接线端子的方向延伸,第二连接段、第三连接段和连接部配合形成“z”形结构。此时的第二连接段可以配合连接主体形成具有使动触头和静触头相互吸引的总洛伦兹力,进而可以更好地抵消霍尔姆力的斥力,使电动斥力的大小无法达到跳闸的水准,保证动触头和静触头可以在短路电流下保持完全不开斥的性能。

34、在一些示例中,所述让位孔内靠近接线端子的内壁为第二内壁,所述第三连接段处于让位孔内靠近所述第二内壁的位置。

35、所述连接部相对于所述第三连接段朝向背离所述接线端子的方向延伸。

36、基于本技术上述的示例,第三连接段靠近第二内壁的位置时,绕行部的绕行距离相对比较长,可以产生更强的总洛伦兹力。此时的连接部将需要朝向背离接线端子的方向延伸,第二连接段、第三连接段和连接部可以配合形成“u”形结构。此时的第二连接段可以配合连接主体形成具有使动触头和静触头相互吸引的总洛伦兹力,进而可以更好地抵消霍尔姆力的斥力,使电动斥力的大小无法达到跳闸的水准,保证动触头和静触头可以在短路电流下保持完全不开斥的性能。

37、第二方面,本技术提供了一种断路器,包括上述静触头及壳体,所述静触头设置于所述壳体内。

38、基于本技术上述的示例,具有上述静触头的断路器,可以在短路电流下保持动触头和静触头完全不开斥,从而避免对断路器触点造成损伤,进而延长断路器的使用寿命。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!