一种电力箱柜的防凝露系统的制作方法

1.本实用新型实施例涉及变电站电力设备领域,具体而言,涉及一种电力箱柜的防凝露系统。

背景技术:

2.电力箱柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用的重要电力设备,如开关柜、端子箱等。由于电力箱柜一般设置在户外,因而电力箱柜内部容易受外界环境影响(如温湿度变化)而产生凝露,如果不及时对这些凝露进行清除,将会导致电力箱柜内部产生电力短路,从而影响电力系统的正常运营。

3.为及时清除凝露,现有的电力箱柜内都设有凝露监控系统,以实现对凝露的实时监控,从而能够及时对凝露进行清除;其凝露监控系统一般包括温湿度检测模块(如温湿度传感器)、处理模块(单片机或plc等)、凝露清除装置(排风扇或加热器等)。

4.上述方案存在一定缺陷:凝露产生的主要原因是电力箱柜内的温湿度变化引起的,即柜内设备温度与柜内环境温度的温差,还有相应环境湿度变化;当外部环境变化达到凝露产生条件时,凝露随即便会产生,由于电力箱柜内得设备较多,且电力箱柜内的设备安装位置不同,因而受限于设备安装空间,现有的凝露监控系统不能对电力箱柜内的所有的设备进行凝露检测,此时容易造成监控不到位,从而使得生成的凝露对电力箱柜内的设备造成侵蚀,甚至造成设备短路,影响电力箱柜的安全性。

技术实现要素:

5.本实用新型实施例提供了一种电力箱柜的防凝露系统,以至少解决相关技术中实现对电力箱柜内凝露检测不到位的问题。

6.根据本实用新型的一个实施例,提供了一种电力箱柜的防凝露系统,包括:

7.凝露检测系统,用于检测电力箱柜内的设备的凝露状态,并在出现凝露时,执行防凝露操作;

8.其中,所述凝露检测系统包括:

9.凝露检测传感器,设置在所述电力箱柜的内部,用于检测所述电力箱柜内的设备的凝露状态数据,并输出检测信号;

10.凝露实时检测模块,与所述凝露检测传感器建立通信连接,用于接收所述凝露检测传感器输出的检测信号;在所述检测信号的检测值大于预设值时,所述凝露实时检测模块输出第一控制信号;

11.防凝露模块,与所述凝露实时检测模块,建立通信连接,用于接收所述第一控制信号,并根据所述第一控制信号对所述电力箱柜内部执行防凝露控制操作。

12.优选的,所述系统包括多个所述凝露检测传感器,并分别设置在所述电力箱柜内的多个设备上,所述多个凝露检测传感器与多个设备一一对应。

13.优选的,所述凝露检测系统还包括:

14.内部环境采集模块,用于实时采集所述电力箱柜的内部环境数据,并输出检测信号;

15.历史数据存储模块,分别与所述凝露检测传感器、所述内部环境采集模块建立通信连接,用于在接收到检测信号的情况下将所述凝露状态数据存储为第一历史数据以及在接收到内部采集信号的情况下将所述内部环境数据存储为第二历史数据。

16.优选的,所述内部环境采集模块包括:

17.内部环境温湿度采集单元,设置在所述电力箱柜的内部,用于采集所述电力箱柜内的温度和湿度数据;其中,所述内部环境数据包括所述温度和湿度数据。

18.优选的,所述防凝露模块包括至少以下之一:

19.加热设备,设置在所述电力箱柜内,用于提高电力箱柜内的环境温度;

20.除湿设备,设置在所述电力箱柜内,用于降低电力箱柜内的环境湿度。

21.优选的,所述系统还包括:凝露预测系统,所述凝露预测系统包括:

22.外部环境采集模块,用于采集电力箱柜的外部环境数据;所述外部环境数据包括天气预报信息;

23.凝露预测模块,与所述外部环境采集模块及所述历史数据模块建立信号连接,用于根据所述外部环境数据和所述第一历史数据、所述第二历史数据确定所述电力箱柜内出现凝露的概率,并在凝露概率大于预设值时,输出第二控制信号;

24.所述防凝露模块与所述凝露预测模块通信连接,用于接收所述第二控制信号,并根据所述第二控制信号对所述电力箱柜内部执行防凝露控制操作。

25.优选的,所述外部环境采集模块还包括:

26.气象数据采集单元,与所述凝露预测模块建立通信连接,用于采集所述电力箱柜外部的天气预报信息。

27.优选的,所述凝露预测模块包括:

28.数据采样单元,与所述历史数据存储模块建立通信连接,用于对所述第一历史数据和所述第二历史数据进行采样;

29.数据存储单元,与所述数据采样单元建立通信连接,用于存储所述数据采样单元的采样数据;

30.状态确定单元,与所述数据存储单元建立通信连接,用于根据所述数据存储单元中的采样数据确定所述电力箱柜内出现凝露的概率。

31.优选的,所述状态确定单元包括:

32.数据分析单元,与所述外部环境采集模块建立通信连接,用于根据所述外部环境数据和目标预测模型确定所述电力箱柜内出现凝露的概率,并在凝露概率大于预设值时,输出第二控制信号。

33.通过本实用新型,通过对凝露概率进行预测,因此,能够预先对电力箱柜内的环境进行调整,可以解决因对凝露监控不及时导致的线路短路的问题,达到电力箱柜的安全性的效果。

附图说明

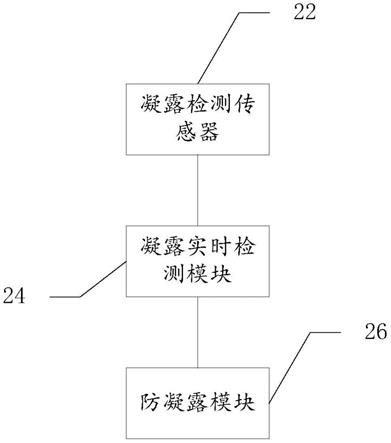

34.图1是本实用新型实施例的包括凝露检测系统的系统结构方框图;

35.图2是本实用新型实施例中包括内部环境采集模块的系统结构方框图;

36.图3是本实用新型实施例的标识电力箱柜内部设备的结构方框图;

37.图4是本实用新型实施例中包括凝露预测系统的系统结构方框图;

38.图5是本实用新型实施例中表示凝露预测模块的结构方框图;

39.图6是本实用新型实施例中表示凝露预测模型的示意图;

40.图7是本实用新型实施例中表示凝露预测模型的预测结果的示意图;

41.图8是本实用新型实施例中包括报警模块的系统结构方框图;

42.图9是本实用新型实施例中表示工作原理的系统结构示意图;

43.图10是本实用新型实施例中表示一个具体实施场景的结构示意图。

具体实施方式

44.下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型的实施例。

45.需要说明的是,本实用新型的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。

46.在本实施例中提供了一种电力箱柜的防凝露系统,如图1所示,该系统包括:

47.凝露检测系统,用于检测电力箱柜内的设备的凝露状态,并在出现凝露时,执行防凝露操作;

48.其中,凝露检测系统包括:

49.凝露检测传感器22,设置在电力箱柜的内部,用于检测电力箱柜内的设备的凝露状态数据,并输出检测信号;

50.凝露实时检测模块24,与凝露检测传感器22建立通信连接,用于接收凝露检测传感器22输出的检测信号;在检测信号的检测值大于预设值时,凝露实时检测模块24输出第一控制信号;

51.防凝露模块26,与凝露实时检测模块24,建立通信连接,用于接收第一控制信号,并根据第一控制信号对电力箱柜内部执行防凝露控制操作。

52.在本实施例中,在凝露检测传感器22采集到电力箱柜内已经产生凝露的情况下,凝露检测传感器22向凝露实时检测模块24发送检测信号,随后凝露实时检测模块24向防凝露模块26发送第一控制信号,随后防凝露模块26对电力箱柜进行防凝露处理,使电力箱柜内的凝露被清除,从而避免电力箱柜内的电路发生短路。

53.其中,凝露检测传感器22可以(但不限于)是型号为ut

‑

5234凝露检测传感器,且凝露检测传感器22对电力箱柜内的凝露情况进行实时检测。

54.在一个可选的实施例中,防凝露模块26包括至少以下之一:

55.加热设备262,设置在电力箱柜内,用于提高电力箱柜内的环境温度;

56.除湿设备264,设置在电力箱柜内,用于降低电力箱柜内的环境湿度。

57.其中,加热设备262可以是用于对电力箱柜进行加热处理的加热器,除湿设备264可以是用于加强电力箱柜内部空气流通的排风扇,防凝露模块26可以是单独的加热设备262或除湿设备264,也可以是加热设备262与除湿设备264的组合,只要是能够实现电力箱柜内温湿度不变或降低,同时露点温度也相应不变或下降的设备或模块或设备的组合即可,此处不再赘述。

58.进一步的,为实现对电力箱柜内所有设备进行凝露检测,避免因检测遗漏造成的检测失误,在一个可选的实施例中,凝露检测传感器22设置有多个,并分别设置在电力箱柜内的多个设备上,且凝露检测传感器22与多个设备一一对应;由于凝露检测传感器22与多个设备一一对应,能够使凝露检测传感器22分别采集对应的设备的凝露状态,从而避免因检测遗漏造成的检测失误。

59.在一个可选的实施例中,如图2所示,凝露检测系统2还包括:

60.内部环境采集模块28,用于实时采集电力箱柜的内部环境数据,并输出内部采集信号;

61.历史数据存储模块27,分别与凝露检测传感器22、内部环境采集模块28建立通信连接,用于在接收到检测信号的情况下,将凝露检测传感器22检测到的电力箱柜内的设备的凝露状态数据存储为第一历史数据以及在接收到内部采集信号的情况下将内部环境数据存储为第二历史数据。

62.在一个可选的实施例中,如图3所示,内部环境采集模块28包括:

63.内部环境温湿度采集单元282,设置在电力箱柜的内部,用于采集电力箱柜内的温度和湿度数据;其中,内部环境数据包括温度和湿度数据。

64.在一个可选的实施例中,内部环境温度采集单元282可以是同时具有温度和湿度检测功能的型号为ut

‑

5284温湿度传感器,此处不再赘述。

65.在一个可选的实施例中,为实现信号的传输,凝露检测系统2还包括:

66.通信模块30,设置在电力箱柜内,与凝露实时检测模块24、凝露检测传感器22、历史数据存储模块27建立通信连接,用于将凝露检测传感器22采集的检测电力箱柜内的设备的凝露状态数据传输至凝露实时检测模块24和历史数据存储模块27,并将内部环境采集模块28采集的电力箱柜内部环境数据传输给历史数据存储模块27。

67.需要说明的是,通信模块可以是通过可以发射433mhz信号的无线通信模块,并通过型号为tu

‑

7225的通信网关进行信号接收实现数据通信。

68.在一个可选的实施例中,一种电力箱柜的防凝露系统还包括:

69.凝露预测系统,其中,如图4所示,凝露预测系统包括:

70.外部环境采集模块42,用于采集电力箱柜的外部环境数据;外部环境数据包括天气预报信息;

71.凝露预测模块44,与外部环境采集模块42及历史数据存储模块27建立通信连接,用于根据外部环境数据和第一历史数据、第二历史数据确定电力箱柜内出现凝露的概率,并在凝露概率大于预设值时,输出第二控制信号;

72.其中,防凝露模块26与凝露预测模块44通信连接,用于接收第二控制信号,并根据第二控制信号对电力箱柜内部执行防凝露控制操作。在本实施例中,外部环境采集模块42可以(但不限于)包括设置在电力箱柜外部的温度传感器、湿度传感器等环境检测设备;防凝露模块26在接收到控制信号对电力箱柜内的环境(如湿度或温度等)进行调整,以避免凝露的产生,从而减少凝露对电力箱柜内设备的侵蚀。在本实施例中,外部环境采集模块42是为了向凝露预测模块44提供预测电力箱柜内是否构成形成凝露条件的数据,而为了实现对凝露风险的预测,需要对未来预设时间内的电力箱柜外部环境数据进行采集,例如预测电力箱柜内未来十天内的凝露概率,而为确保数据的准确性,在一个可选的实施例中,外部环

境采集模块42还包括:

73.气象数据采集单元422,与凝露预测模块44建立通信连接,用于采集天气数据。

74.在本实施例中,气象数据采集单元422可以(但不限于)是与电力箱柜所在地区的气象局网络或气象台网络相联通的网络数据接收装置,该网络数据接收装置用于接收气象局发布的未来10天内的气象数据,气象数据除电力箱柜外部环境的温度数据和/或湿度数据之外,还可以包括电力箱柜所在地区的风力大小、日照时长、太阳直射角度、降水概率、降水量大小、降水时长等数据;在另一个可选的实施例中,气象数据采集单元422还可以是用于识别气象局发布的气象图像中的气象数据的图像识别装置;当气象数据采集单元422接收到气象数据时,气象数据采集单元422对气象数据进行筛选,并将筛选后的数据传输至凝露预测模块44中。

75.在一个可选的实施例中,如图5所示,凝露预测模块44包括:

76.数据采样单元442,与历史数据存储模块27建立通信连接,用于对历史数据存储模块27存储的第一历史数据和第二历史数据进行采样;

77.在本实施例中,数据采样单元442可以是(但不限于)能够对第一历史数据和第二历史数据进行筛选采样的数据处理模块,采样过程可以是对气象数据进行随机采样,也可以是进行系统采样,还可以是分层采样,或是上述采样方式的两两随机组合或三者组合,只要是能够再保证数据真实性的前提下实现对数据进行样本采集的方式即可。

78.数据存储单元444,与数据采样单元442建立通信连接,用于存储数据采样单元442的采样数据;

79.数据采样单元442采集的数据存储在数据存储单元444中,并将采集的采样后的数据逐渐积累,使数据存储单元444中的数据样本能够作为数据模型训练依据。

80.在本实施例中,数据存储单元444可以是用于进行数据存储的存储模块,例如sarm模块、eeprom模块等,也可以是具有数据存储功能的由第三方托管的多台虚拟服务器组成的线上存储平台,例如云存储等,只要能够实现对数据的存储即可。

81.状态确定单元446,与数据存储单元444建立通信连接,用于根据数据存储单元444中的采样数据确定电力箱柜内出现凝露的概率。

82.凝露概率的确定过程包括通过完成训练后的能够对凝露概率进行预测的目标预测模型以及数据存储单元444中存储的数据进行数据计算。

83.为实现对数据的计算,状态确定单元446包括:

84.数据分析单元4466,与外部环境采集模块42建立通信连接,用于根据目标预测模型和外部环境数据确定电力箱柜内出现凝露的概率,并在凝露概率大于预设值时,输出第二控制信号;其中,目标预测模型由根据内历史数据和外历史数据对预设的预测模型进行训练确定。

85.在本实施例中,目标预测模型为已经完成训练的数据模型,将外部环境采集模块42采集的外部环境数据作为目标预测模型的输入参数,即可计算出未来某天某时刻会产生凝露的露点温度及露点温度对应的概率,从而得知凝露概率。在本实施例中,数据分析单元4466可以是具有数据运算能力的cpu,也可以是矩阵式服务器,还可以是其它具有数据运算功能的设备,只要能够实现对数据的运算即可,此处不再赘述。

86.在一个可选的实施例中,为确定目标预测模型,状态确定单元446还包括:

87.特征提取单元4462,与数据存储单元444建立通信连接,用于对数据存储单元444中的数据进行特征提取;

88.特征提取示指根据环境温度、湿度的变化,提取影响凝露产生的特征因素;例如,在一个可选的实施例中,提取的数据特征如表1所示:

[0089] 特征1特征2特征3特征4特征5特征6特征7温度不变上升上升下降上升不变降低湿度上升不变上升上升下降不变降低露点温度上升上升上升上升上升不变降低凝露产生是是是是是否否

[0090]

表1

[0091]

由表1可得,除了温度、湿度都不变或都降低的情况外,其它情况都会引起凝露的产生。因而当凝露产生时,不管温度、湿度如何变化,基于温度、湿度计算出的露点温度一定是上升的。

[0092]

据此,可以将露点温度的变化率作为凝露产生的特征因素进行计算。

[0093]

模型训练单元4468,与数据存储单元444和特征提取单元4462建立通信连接,用于以特征提取单元4462提取的内部环境数据的特征及数据存储单元444中存储的内历史数据和外历史数据作为样本数据对预设的预测模型进行训练,确定目标预测模型。

[0094]

在一个可选的实施例中,模型训练单元4468可以通过卷积神经网络进行深度学习的方式对预设预测模型进行训练,也可以通过数据迭代的方式对预测模型进行训练,只要能够实现对预测模型的进一步精确化调整,使预测模型能够准确对露点温度进行预测即可,此处不再赘述。

[0095]

在一个可选的实施例中,预设的预测模型可以通过以下方式获得:

[0096]

基于天气预报的环境温度ta、环境湿度rh,计算出对应的露点温度td,再根据露点温度td的变化预测是否会产生凝露,即露点温度上升的越快越容易产生凝露。

[0097]

其中,可根据马格努斯数据计算模型,推导出空气的露点温度计算公式:

[0098][0099]

式中:

[0100]

td:空气的露点温度(℃);

[0101]

e:空气的水蒸汽压(hpa);

[0102]

a、b:参数a=7.5,b=237.3。

[0103]

而根据上述公式,并基于前向神经元网络模型,构建如图6所示的凝露分析模型:

[0104]

其中,神经元由以下组成:

[0105]

1)输入:n维向量x

i

,为天气预报某时间窗内n点时刻的露点变化值。

[0106]

2)线性加权:

[0107]

式中,b=0,w

i

为提取的特征的权重。

[0108]

3)激活函数:

[0109]

式中,e为空气的水蒸汽压。

[0110]

4)输出:a=h(z),式中a为输出凝露产生概率。

[0111]

其中,图7为训练完成后的目标预测模型根据外部环境采集模块42采集的外部环境数据预测的概率结果。

[0112]

在一个可选的实施例中,为实现对工作人员的提醒,使工作人员能够对将要产生凝露的电力箱柜进行除凝露处理,如图8所示,该系统还包括:

[0113]

报警模块46,与凝露预测模块44建立通信连接,用于接收凝露概率数据,并在凝露概率大于预设值时进行报警。在一个可选的实施例中,报警模块46可以是蜂鸣报警器,也可以是具有视觉提示功能的指示灯,还可以是指示灯与蜂鸣报警器的结合。

[0114]

参照图9,在一个可选的实施例中,本实用新型的实施原理为:

[0115]

内部环境温湿度采集单元282采集电力箱柜的内部环境温湿度数据,同时凝露检测传感器22采集电力箱柜内部的凝露状态,随后数据采样单元442对电力箱柜的内部环境数据和电力箱柜内部的凝露状态进行采样,并将采样数据存储在数据存储单元444中,并形成数据库,随后特征提取单元4462对数据存储单元444中的样本数据进行特征提取,并将提取的特征传输至模型训练单元4464对预设的预测模型进行训练,以得到能够进行预测的目标预测模型;

[0116]

随后外部环境采集模块42将采集的电力箱柜的外部环境数据传输至数据分析单元4466中,数据分析单元4466根据目标预测模型和外部环境数据对凝露概率进行计算,并在凝露概率大于预设值的情况下输出控制信号,随后防凝露模块26进行防凝露控制操作,同时报警模块46进行提示报警。

[0117]

其中,如图10所示,在另一个实施例中,可以(但不限于)通过交换机与通信网关建立以太网数据连接,并通过交换机将凝露检测传感器和温湿度传感器采集的数据发送至监控系统,其中监控系统包括凝露预测模块44,随后监控系统根据检测传感器和温湿度传感器采集的数据进行数据分析和凝露状态监控,并将监控结果发送至pc客户端和移动客户端,再通过移动客户端和/或pc客户端将控制信号反馈至通信网关,再通过通信网关向用于防凝露的除湿机发送控制信号,使除湿机进行防凝露控制操作。

[0118]

本实施例中所使用的术语“模块”可以实现预定功能硬件的组合。需要说明的是,上述各个模块是可以通过硬件来实现的,还可以通过以下方式实现,但不限于此:上述模块均位于同一处理器中;或者,上述各个模块以任意组合的形式分别位于不同的处理器中。

[0119]

以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1