一种电枢及冷却装置的制作方法

1.本发明涉及一种电枢及冷却装置。

背景技术:

2.电枢是在电机实现机械能与电能相互转换过程中,起关键和枢纽作用的部件。对于发电机来说,它是产生电动势的部件,如直流发电机中的转子,交流发电机中的定子;对于电动机来说,它是产生电磁力的部件,如直流电动机中的转子。

3.电枢是电机中装有线圈的部件,线圈对磁场的相对运动。在发电机中,受力转动的线圈中产生感应电动势,使其发电。而在电动机中,通电线圈在磁场中受安培力作用,使其在磁场中转动。

4.对电机的电枢而言,电枢产生的热量主要来自于涡流制动器在制动过程中产生热量,现有技术方案电枢不具备内部通风循环自散热结构和功能,电枢温度升高,需要外加设备强迫散热。

技术实现要素:

5.为解决现有的电枢不具备自散热结构和功能需要外加设备散热的技术问题,本发明的实施例提供一种电枢及冷却装置。

6.本发明实施例通过下述技术方案实现:

7.第一方面,提供一种电枢,包括:

8.通风孔,用于设于电枢本体,以使电枢本体内的热气排出;

9.第一风叶,用于设于所述电枢本体外侧,以使当电枢本体转动时带动外风道内的空气沿电枢本体外侧向前机座通风槽外流动;以及

10.第二风叶,用于设于所述电枢本体内侧,以使当电枢本体转动时带动电枢本体内的空气通过通风孔向电枢本体外流动。

11.可选地,沿电枢本体的外侧周向均匀分布有若干通气孔,电枢本体外侧的相邻的通气孔之间设有第一风叶,电枢本体的内侧沿空圆柱形结构的周向均匀分布有若干个第二风叶。

12.可选地,每个第二风叶分别设于相邻的通气孔之间的电枢本体的内侧。

13.第二方面,提供一种冷却装置,包括:

14.前机座,设有通风槽;以及

15.电枢,用于与前机座活动套接且用于与转轴固定连接;

16.所述电枢包括:

17.通风孔,用于设于电枢本体,以使电枢本体内的热气排出;

18.第一风叶,用于设于所述电枢本体外侧,以使当电枢本体转动时带动外风道内的空气沿电枢本体外侧向前机座通风槽外流动;以及

19.第二风叶,用于设于所述电枢本体内侧,以使当电枢本体转动时带动电枢本体内

的空气通过通风孔向电枢本体外流动;

20.所述通风槽用于与通风孔连通。

21.可选地,所述电枢本体内部与通风孔相通形成第一风道,前机座与电枢之间具有第二风道;

22.所述第一风道的出风端、第二风道的出风端和通风槽连通;

23.所述第一风道的入风端和第二风道的入风端通过进风口连通。

24.可选地,所述通风槽为若干相互平行设置的条形通风槽;若干相互平行设置的条形通风槽均匀分布于所述前机座的外侧周向方向;

25.所述第一风叶为若干个,若干个第一风叶均匀分布于电枢本体外侧周向;

26.所述第二风叶为若干个,若干个第二风叶均匀分布于电枢本体内侧周向;

27.所述通风孔为若干个,若干个通风孔均匀分布于相邻的第二风叶之间的电枢本体。

28.可选地,所述前机座设有防雨罩,所述防雨罩套设于前机座,所述防雨罩遮住条形通风槽的一部分以防雨水从所述形通风槽的一部分进入。

29.可选地,所述电枢与前机座气隙密封连接;

30.所述电枢的径向密封配合面与前机座的径向密封面通过径向气隙密封连接;

31.所述电枢的轴向密封配合面与前机座的轴向密封面通过轴向气隙密封连接。

32.可选地,所述轴向气隙为2

‑

4mm;所述径向气隙为1

‑

2mm。

33.本发明与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:

34.本发明实施例的一种电枢通过在电枢上设置第一风叶、第二风叶和通风孔,从而当电枢转动时,电枢内部的第二风叶带动电枢内的空气流动通过通风孔排出电枢外部,电枢外部的第一风叶带动电枢外部的空气流动,从而对电枢内部和外部同时起到散热的作用;本发明实施例的冷却装置通过前机座和电枢的组合,实现了电枢在转动时,对电枢及其内部的产热部件的散热作用。

附图说明

35.此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成本技术的一部分,并不构成对本发明实施例的限定。在附图中:

36.图1为前机座结构一个视角的整体示意图。

37.图2为前机座结构另一个视角的整体示意图。

38.图3为前机座机构的正视图。

39.图4为图3的a

‑

a剖面的结构示意图。

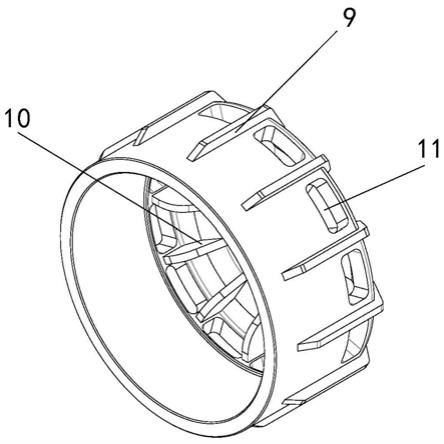

40.图5为电枢的结构示意图。

41.图6为电枢的正视结构示意图。

42.图7为图6的b

‑

b剖面结构示意图。

43.图8为电枢的俯视图。

44.图9为图8的c

‑

c剖面结构示意图。

45.图10为冷却装置的结构示意图。

46.附图中标记及对应的零部件名称:

[0047]1‑

防雨罩,2

‑

防雨罩上侧,3

‑

防雨罩下侧,4

‑

条形通风槽,5

‑

电枢连接部,6

‑

径向密封面,7

‑

轴向密封面,8

‑

电枢连接处,9

‑

第一风叶,10

‑

第二风叶,11

‑

通风孔,12

‑

轴向密封配合面,13

‑

径向密封配合面,14

‑

转轴连接孔,15

‑

径向气隙,16

‑

轴向气隙,17

‑

产热部件,18

‑

转轴,19

‑

前机座,20

‑

凸缘端盖,21

‑

进风口,22

‑

爪极组合,23

‑

外风道,24

‑

出风口。

具体实施方式

[0048]

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。

[0049]

实施例1

[0050]

参考图1和2所示,一种前机座结构,包括前机座;所述前机座设有用于防止雨水通过前机座进入电机内部的防雨结构。

[0051]

参考图1和2所示,一种前机座结构,包括前机座,在前机座上设有防雨结构。

[0052]

所述防雨结构可以采用现有技术中的各种实现方式,包括但不限于伞状挡雨结构等。

[0053]

可选地,所述防雨结构为防雨罩,所述防雨罩罩在前机座上,所述防雨罩远离前机座上部的一侧沿着前机座上方向前机座下方延伸。

[0054]

参考图1和2所示,前机座的截面为圆形结构,所述防雨罩1为环形结构,套设在前机座外侧上,防雨罩上侧2与前机座外侧的上部连接,防雨罩下侧3从前机座外侧上部向下延伸,从而形成防雨罩结构。

[0055]

可选地,所述防雨结构与前机座一体成型。

[0056]

可选地沿前机座外侧的周向方向设有若干相互平行设置的条形通风槽。

[0057]

参考图1

‑

4所示,前机座的截面为圆周结构,圆周结构的圆周面上均匀分布有若干个相互平行设置的条形通风槽4,防雨罩下侧3从前机座下侧上部向下延伸至条形通风槽的外侧起到遮挡条形通风槽的目的,防止雨水从条形通风槽的上部进入。

[0058]

可选地,所述防雨罩为环形结构,所述防雨罩套设于前机座,所述防雨罩遮住条形通风槽的长度为40mm。

[0059]

防雨罩遮住条形通风槽的长度,即条形通风槽与防雨罩下侧3平行的位置向上至条形通风槽上端的距离,参考图4中的f。

[0060]

可选地,所述防雨罩远离前机座上部的一侧低于电枢连接处8的高度为117mm。

[0061]

防雨罩下侧3与电枢连接处8的上沿的距离为117mm,参考图3中的d。

[0062]

电枢连接部5用于与电枢连接,此时,雨水主要沿着防水罩下流,而不会通过电枢连接处5进入到电枢中。

[0063]

为了防止雨水进入电机内部,可选地,所述前机座内部设有用于与电机的电枢配合形成气隙密封的密封面。前机座与电枢相配合,形成气隙密封,当电枢旋转时,可防止雨水进入电机内部。

[0064]

可选地,所述前机座设有电枢连接部,所述电枢连接部为环形结构;所述环形结构内部设有用于与电机的电枢配合形成气隙密封的密封面。

[0065]

从而,可防止雨水从电枢与前机座的连接处进入电机内部。

[0066]

从而,本发明实施例通过防雨罩和密封面实现了对前机座的防雨。

[0067]

可选地,密封面包括设于电枢连接部内的径向密封面6和轴向密封面7,所述电枢连接部的下侧设有向电枢连接处内延伸的延伸部,所述延伸部为环形结构;所述延伸部的靠近电枢连接处8的一侧设有径向密封面6;所述延伸部的下侧设有轴向密封面7;当电枢连接部与电枢连接时,电枢的密封面与径向密封面6和轴向密封面7配合形成气隙密封。

[0068]

实施例2

[0069]

为解决现有的电枢不具备自散热结构和功能需要外加设备散热的技术问题,本发明实施例提供一种电枢,包括:

[0070]

通风孔,用于设于电枢本体,以使电枢本体内的热气排出;

[0071]

第一风叶,用于设于所述电枢本体外侧,以使当电枢本体转动时带动外风道内的空气沿电枢本体外侧向前机座通风槽外流动;以及

[0072]

第二风叶,用于设于所述电枢本体内侧,以使当电枢本体转动时带动电枢本体内的空气通过通风孔向电枢本体外流动。

[0073]

参考图5所示,电枢包括设于电枢本体外部侧面上的第一风叶9和设于电枢本体内部侧面上的第二风叶10;电枢本体上设有通风孔11。

[0074]

参考图7所示,所述电枢设有转轴连接孔14,从而便于转轴与电枢连接。

[0075]

当电枢在转动轴的带动下转动时,电枢内部侧面的第二风叶旋转带动电枢内的空气开始流动,电枢外部侧面的第一风叶9带动电枢外的空气开始流动;从而在电枢内部形成一定的负压,从而使电枢内部的热空气排出电枢外部,从而实现对电枢的散热。

[0076]

为实现更好的散热效果,参考图5

‑

9所示,可选地,沿电枢本体的外侧周向均匀分布有若干通气孔,电枢本体外侧的相邻的通气孔之间设有第一风叶,电枢本体的内侧沿空圆柱形结构的周向均匀分布有若干个第二风叶。

[0077]

可选地,每个第二风叶分别设于相邻的通气孔之间的电枢本体的内侧。

[0078]

参考图5所示,相邻的两个第二风叶10之间的电枢本体内侧面上设有一个通风孔,从而当电枢旋转时,电枢内部的空气方便通过通风孔排出,从而起到更好的散热作用。

[0079]

可选地,电枢本体的结构为中空的圆柱或圆台形结构;电枢本体的上侧设有用于与前机座连接的部件,该部件上设有轴向密封配合面12和径向密封配合面13与相应前机座上的密封面形成气隙密封,从而增强整体连接的密封性能。

[0080]

实施例3

[0081]

在实施例1和2的基础上,本发明实施例提供一种冷却装置,包括:

[0082]

前机座,设有通风槽;以及

[0083]

电枢,用于与前机座活动套接且用于与转轴固定连接;

[0084]

所述电枢包括:

[0085]

通风孔,用于设于电枢本体,以使电枢本体内的热气排出;

[0086]

第一风叶,用于设于所述电枢本体外侧,以使当枢本体转动时带动外风道内的空气沿电枢本体外侧向前机座通风槽外流动;以及

[0087]

第二风叶,用于设于所述电枢本体内侧,以使当电枢本体转动时带动电枢本体内的空气通过通风孔向电枢本体外流动;

[0088]

所述通风槽用于与通风孔连通。

[0089]

参考图10所示,图10中的冷却装置内设有产热部件17。冷却装置包括前机座和电枢;电枢的上部与前机座活动套接,可选地,所述电枢与前机座气隙密封连接;

[0090]

所述电枢的径向密封配合面13与前机座的径向密封面6通过径向气隙15密封连接;

[0091]

所述电枢的轴向密封配合面12与前机座的轴向密封面7通过轴向气隙16密封连接。

[0092]

可选地,所述轴向气隙为2

‑

4mm;所述径向气隙为1

‑

2mm。通过气隙密封,防止雨水随空气进入电机内部。

[0093]

电枢的中心轴线上设有转轴连接孔14,转轴18设于转轴连接孔内;通过转轴18与电枢连接,从而通过转轴18带动电枢进行转动。

[0094]

可选地,所述电枢本体内部与通风孔相通形成第一风道,前机座与电枢之间具有第二风道;

[0095]

所述第一风道的出风端、第二风道的出风端和通风槽连通;

[0096]

所述第一风道的入风端和第二风道的入风端通过进风口连通。

[0097]

可选地,前机座套接在电枢的上部,电枢的上部与前机座内部通过气隙密封连接;前机座与电枢之间设有空隙,即第二风道。

[0098]

参考图10所示,冷却装置包括电枢、前机座19、凸缘端盖20和爪极组合22;凸缘端盖20、爪极组合22、前机座19为固定部件,电枢装配在转轴上,可随转子一起旋转。凸缘端盖与前机座的下侧连接;凸缘端盖上设有进风口21,进风口21分别与第二风道的入风端和第一风道的入风端(下端)连通,外部空气通过进风口21进入到第二风道和电枢内部;爪极组合将产热部件17固定于电枢内;由进风口21进入电枢内部的空气,经过爪极组合22和产热部件17变为热空气,热空气上升至电枢内部的第二风叶10,由于第二风叶的转动,在爪极组合和产热部件处形成负压,从而使热空气上升至第二风叶10之间的通风孔11内,从而,通风孔与电枢内部空间形成第一风道。

[0099]

第一风道的入风端,即图10中的凸缘端盖上的进风口;第一风道的出风端即通风孔11;

[0100]

第二风道的入风端,即图10中的前机座与电枢之间设有空隙的下端;

[0101]

进风口21分别与第一风道的入风端和第二风道的入风端连通。

[0102]

第一风道的出风端、第二风道的出风端和通风槽连通。

[0103]

当转轴带动电枢转动时,前机座相对静止,参考图10所示,第一风道参考图10中电枢内部的箭头所指方向所示,即外风道23;第二风道参考图10中前机座与电枢之间的空隙中的箭头所指方向所示。

[0104]

空气从进气口21进入后,从电枢内部进入第一风道,从前机座与电枢之间的空隙进入第二风道,第一风道的上端的空气通过通风孔进入第二风道,第一风道的空气与第二风道的空气在第二风道的上端汇合后,从前机座的通风槽排出,从而实现对冷却装置内部的电枢和产热部件的散热作用。

[0105]

可选地,为了实现更好的散热效果,所述通风槽为若干相互平行设置的条形通风槽4;若干相互平行设置的条形通风槽均匀分布于所述前机座的外侧周向方向。

[0106]

所述第一风叶为若干个,若干个第一风叶均匀分布于电枢本体外侧周向;

[0107]

所述第二风叶为若干个,若干个第二风叶均匀分布于电枢本体内侧周向;

[0108]

所述通风孔为若干个,若干个通风孔均匀分布于相邻的第二风叶之间的电枢本体。

[0109]

可选地,所述前机座设有防雨罩,所述防雨罩套设于前机座,所述防雨罩遮住条形通风槽的一部分以防雨水从所述形通风槽的一部分进入。

[0110]

参考图10所示,防雨罩遮住条形通风槽4的上部分,从而在防雨罩与前机座的外侧之间形成了出风口24;从而,防雨罩不仅起到了防水作用还起到了引导从条形通风槽中出来的空气的流向作用。

[0111]

从而,本发明实施例的冷却装置通过前机座和电枢的组合,实现了电枢在转动时,对电枢及其内部的产热部件的散热作用。

[0112]

以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1