一种配电网分布式光伏消纳方法与流程

1.本发明涉及电网领域,特别是涉及一种配电网分布式光伏消纳方法。

背景技术:

2.随着光伏分布电源的集约式建设,大量的光伏并网导致农村电网运行承压,由于电网光伏的消纳受限,通过电网的扩建来消纳的成本较高,特别是一些偏远地区的电网改建。

3.现有光伏消纳技术,主要是通过提高消纳的技术,影响光伏应用地区就地消纳售电能力,主要因素有农村电网结构、电力负荷特性和光伏出力特性。光伏消纳的售电模式主要有直接并网销售,由于目前电力市场交易依然处于局部研究性试用开放,对于新能源电量交易的定价研究处于定性研究,缺少定量性的深入分析。对于新能源的上网电价的分类,主要为固定电价制度、配额制度和竞价上网制度。当前光伏等分布电源的消纳售电方式,依旧处于初期的研究阶段,特别是偏远地区的个人光伏电站的消纳,由于这些地区的电网非常薄弱,用电负荷较低,光伏的功率无法完全预测,具有波动性和间歇性,导致现有的光伏消纳率较低,且存在人为因素的价格干扰,当用电高峰期时,储存的光伏电量无法快速为用电缺口提供补充,且均匀的输送光伏电量,导致用电缺口得不到补充,部分时候电量富余的情况。因此需要合理的调配光伏电量,才能保证光伏消纳技术的合理运用。

4.例如,一种在中国专利文献上公开的“一种微能源网内光伏消纳方法和装置”,其公告号cn109038645a,先对微能源网内的空气源热泵进行聚类,然后基于聚类结果求解预先构建的光伏消纳模型,得到帕累托最优解集;最后确定空气源热泵最优调度策略,并进行光伏消纳,提高了微能源网内空气源热泵的利用率,光伏消纳量大,增加了可调度的空气源热泵数量,保障用户制热需求与制热成本的同时,通过对不同参数的空气源热泵进行聚类,把对各个空气源热泵的调度转化为对空气源热泵聚类簇的调度,从而简化了调度算法难度,且减小了光伏发电高峰期微能源网内弃光现象,减少能源浪费,增大微能源网的调峰能力,能够保障大电网安全稳定,同时节约了能源和供暖成本,提高了供暖质量,减少燃煤产生的污染气体。然而该装置和方法仍然无法精准的为用电缺口提供电量。

技术实现要素:

5.本发明主要针对现有阶段下,光伏消纳率低,光伏电量无法精准调控的问题;提供了一种配电网分布式光伏消纳方法;通过仿真模拟得到光伏接入点到各个负荷节点的最佳光伏消纳路径,并通过采集负荷节点的负荷变化数据拟合预测日负荷变化曲线,根据比较实际用电数据和预测日负荷变化曲线,判断用电缺口,并通过最佳光伏消纳路径对用电缺口进行补充,提高光伏消纳率,减小用电缺口,合理规划光伏电量。

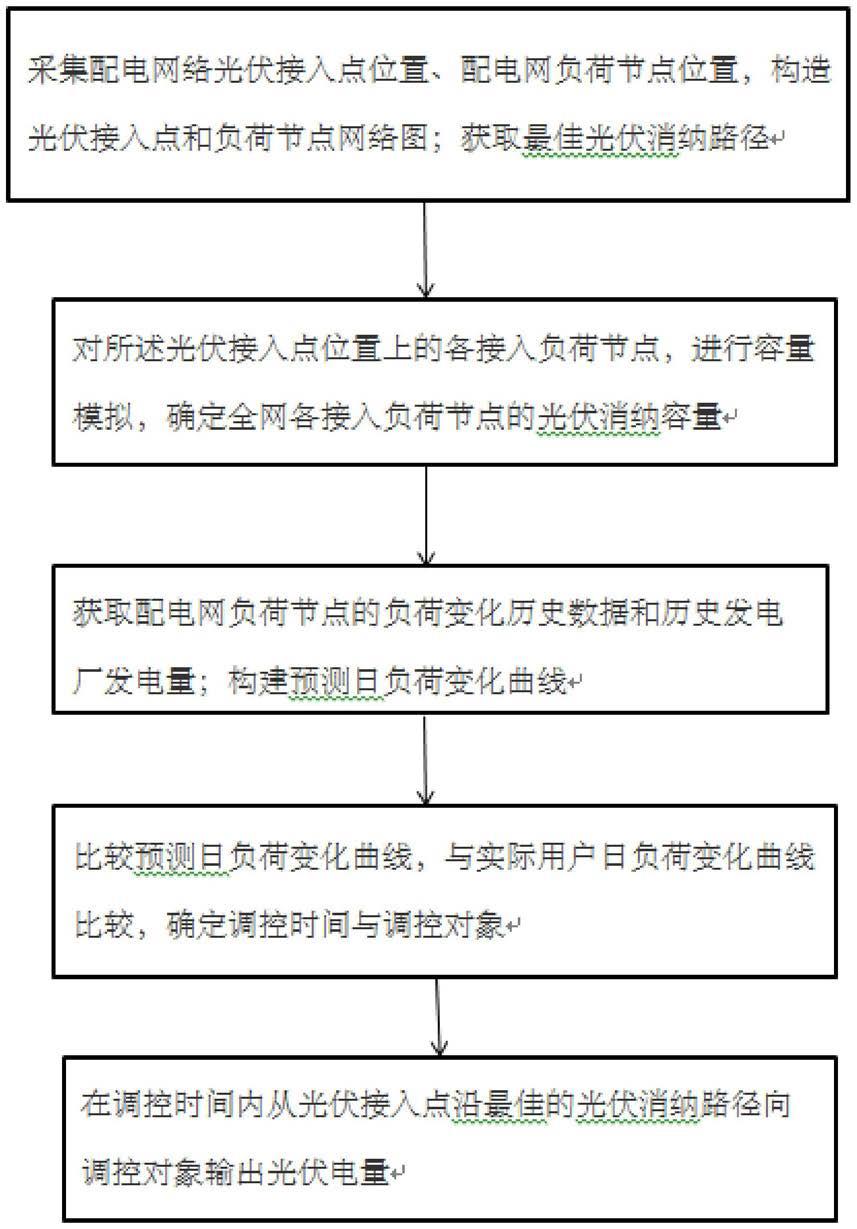

6.本发明的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:一种配电网分布式光伏消纳方法,分布式光伏消纳方法包括如下步骤:步骤s1、采集配电网络光伏接入点位置、配电网负荷节点位置,构造光伏接入点和

负荷节点网络图;获取最佳光伏消纳路径;步骤s2、对所述光伏接入点位置上的各接入负荷节点,进行容量模拟,确定全网各接入负荷节点的光伏安装容量;步骤s3、获取配电网负荷节点的负荷变化历史数据和历史发电厂发电量;构建预测日负荷变化曲线;步骤s4、比较预测日负荷变化曲线,与实际用户日负荷变化曲线比较,确定调控时间与调控对象;步骤s5、在调控时间内从光伏接入点沿最佳的光伏消纳路径向调控对象输出光伏电量。

7.通过仿真模拟得到光伏接入点到各个负荷节点的最佳光伏消纳路径,并通过采集负荷节点的负荷变化数据拟合预测日负荷变化曲线,根据比较实际用电数据和预测日负荷变化曲线,判断用电缺口,并通过最佳光伏消纳路径对用电缺口进行补充,提高光伏消纳率,减小用电缺口,合理规划光伏电量。

8.作为优选,步骤s1所述最佳光伏消纳路径的获取步骤如下:步骤s21、将光伏接入点和负荷节点网络图导入仿真软件,将光伏接入点和负荷节点设置为不同的结点,将不同的节点分区域划分为不同群组,单个群组中包含多个结点;步骤s22、针对每个群组,参照结点间配电网路径信息数据库,以任意一光伏接入点为参照结点,检索所述参照结点按照各配电网路径路过所述群组内不同结点的移动路径,计算出各个路径的移动成本;步骤s23、设所述移动成本最小的结点是相对于该参照结点的最临近结点;同时比较除最临近结点外,各个路径中移动成本最小的结点为第一比较结点;再次以最临近节点作为第二参考结点,再次计算距离第二参考结点移动成本最小的结点作为第二比较结点;步骤s24、比较参考结点到第一比较结点的移动成本和第二参考点到第二比较结点的移动成本,选择其中移动成本较小的路径作为第二光伏消纳路径;步骤s25、所述参考结点到最临近结点的路径设为最佳光伏消纳路径。

9.通过比较运输路径的成本来划定最佳光伏消纳路径和第二光伏消纳路径,为光伏消纳提供两条路径,并且保证从参考结点向负荷节点初次输入光伏电量的路径为运输成本最小的路径,节约成本。

10.作为优选,调控结束后,判断群组内是否存在第二调控对象,若存在则通过第二光伏消纳路径向第二调控对象输出该配电网负荷节点的富裕光伏电量。比较第二光伏消纳路径和最佳光伏消纳路径的路径成本并选择其中成本较低的一条路径对负荷用电缺口进行补充,保证补充电量的速度最快且降低成本。

11.作为优选,所述步骤s3中预测日负荷变化曲线按照如下步骤获得:步骤s51、采集过去三年内配电网负荷节点处日负荷变化的历史数据;步骤s52、按照日期对应用户日负荷变化分别拟合形成不同年份的日期-负荷变化曲线;步骤s53、年份从小到大按照0.3、0.3、0.4的比例进行加权叠加,得到日期-负荷变化曲线模型;步骤s54、采集过去七日内配电网负荷节点处日负荷变化的历史数据;

步骤s55、按照温度对应用户日负荷变化分别拟合形成七日温度-负荷变化曲线;步骤s56、对七日的温度-负荷变化曲线进行加权平均,加权平均的过程如下:其中,为平均负荷量,α1、α2、α3、α4、α5、α6、α7为从七日的第一日到第七日的加权系数;α1、α2、α3、α4、α5、α6、α7的和值为1;其中,α1<α2<α3<α4<α5<α6<α7步骤s57、加权平均后得到的温度-负荷变化曲线即为温度-负荷变化曲线模型。

12.温度和天气变化是影响高峰用电量的最重要因素,高热高寒天气都会导致阶段用电量暴增,因此在制作预测日负荷变化曲线时,需要将类似温度的用电量综合拟定才能得出最准确的预测数据。而且由于温度的变化是连续的,距离当日最近的时间段内的数据最具有参考价值,因此对数据进行加权时,需要考虑的重要因素在于距离最近的日子加权最高了。采集了七日内和三年内的数据进行加权平均,得到最接近的数据,并根据此数据对当日的负荷量进行预测,满足需要标准。

13.作为优选,所述调控对象和调控时间按照如下步骤获取:步骤s61、在晨间采集当日最高温度数据和用户当日日负荷变化;步骤s62、计算机根据温度-负荷变化曲线模型与日期-负荷变化曲线模型对比,通过蚁群算法迭代得出的预测日负荷变化曲线;步骤s63、取峰值点前后负荷为80%峰值负荷的点,其间对应的时间段为可调时间段;在可调时间段内;当用户当日实际使用负荷量超出当日的预测日负荷量时,将用户选定为调控对象。

14.选定具体的调控对象和调控标准,在调控时间内对调控对象进行调整,可以保证光伏消纳的效率提高。

15.作为优选,将用户日负荷变化曲线的负荷大于用户预测日负荷变化曲线的负荷的时间段选取为第一调控时间t1;在可调时间段内,用户日负荷变化曲线的负荷大于等于用户预测日负荷变化曲线85%峰值负荷的时间段为第二调控时间t2;计算调控时间t:t=t1+t

2-t0其中,t0为第一调控时间t1和第二调控时间t2的重合时间。

16.峰值内的负荷量最大,且在同区域内,用户的峰值用电量相近,因此通过预测曲线的变化可以确定负荷使用的高峰期,确定最佳的调控时间,也可以根据预测的峰值数据进行提前的负荷储存,保证高峰期用电量。通过将两个高峰时间重叠得到最终的调控时间,在该调控时间内数据接近峰值,及时对超出预测曲线的用户调控能够有效缓解用电高峰。

17.作为优选,所述光伏消纳容量模拟的步骤如下:步骤s71、采集分布式光伏的有功功率、配电网负荷节点的有功功率和配电网负荷节点的无功功率;根据所述分布式光伏的初始有功功率和分布式光伏安装容量确定分布式光伏的单位容量有功功率;根据所述分布式光伏的单位容量有功功率、分布式光伏初始安装容量、分布式光伏容量增长次数和分布式光伏容量增长系数确定分布式光伏的非初始有功功率;

步骤s72、根据配电网馈线根节点的无功功率、配电网无功功率损耗占负荷无功功率比例和配电网负荷节点数量确定所述配电网负荷节点的无功功率;步骤s73、根据节点电压最大值和所述分布式光伏安装容量建立分布式光伏消纳能力散点图;步骤s74、确定所述配电网电压允许阈值与所述分布式光伏消纳能力散点图的交点中分布式光伏安装容量的最大值作为分布式光伏最大安装容量;步骤s75、确定所述配电网电压允许阈值与所述分布式光伏消纳能力散点图的交点中分布式光伏安装容量的最小值作为分布式光伏最小安装容量;步骤s76、根据所述分布式光伏的有功功率、所述配电网负荷节点的有功功率和配电网负荷节点的无功功率确定节点电压最大值和所述节点电压最大值对应的分布式光伏安装容量。

18.通过分布式光伏安装容量来确定对用电量缺口进行补充的最大光伏容量补充值。

19.作为优选,当调控时间段内的光伏消纳量超出其参照结点的光伏容量的90%,则通过无线网络向后台发送预警信号。避免因为光伏容量太低而无法补充电量的情况,及时预警并提醒状况能够减小由于光伏电量过低、无法及时对电量缺口进行补充造成的问题。

20.本发明的有益效果是:通过仿真模拟得到光伏接入点到各个负荷节点的最佳光伏消纳路径,并通过采集负荷节点的负荷变化数据拟合预测日负荷变化曲线,根据比较实际用电数据和预测日负荷变化曲线,判断用电缺口,并通过最佳光伏消纳路径对用电缺口进行补充,同时判断最佳光伏消纳路径和第二光伏消纳路径的路径成本,保证光伏电量是通过成本最小的回路对用电缺口进行补足,提高光伏消纳率,减小用电缺口,合理规划光伏电量。

附图说明

21.图1为本方法的流程图。

具体实施方式

22.应理解,实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。此外应理解,在阅读了本发明讲授的内容之后,本领域技术人员可以对本发明作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本技术所附权利要求书所限定的范围。

23.下面通过实施例,对本发明的技术方案作进一步具体的说明。

24.一种配电网分布式光伏消纳方法,需要按照如下步骤进行光伏消纳:第一步,确定配电网负荷节点位置和配电网络光伏接入点位置,构造网络图;在仿真软件中,基于网络图,将负荷节点、光伏接入点设置为不同的结点,划分区域群组,单个群组中包含多个结点;以任意一光伏接入点为参照结点,检索所述参照结点按照各配电网路径路过所述群组内不同的移动路径,计算各个路径的移动成本;设所述移动成本最小的结点是相对于该参照结点的最临近结点;同时比较除最临近结点外,各个路径中移动成本最小的结点为第一比较结点;再次以最临近节点作为第二参考结点,再次计算距离第二参考结点移动成本最小的结点作为第二比较结点;比较参考结点到第一比较结点的移动成本和第二参考点到第二比较结点的移动

成本,选择其中移动成本较小的路径作为第二光伏消纳路径;所述参考结点到最临近结点的路径设为最佳光伏消纳路径。

25.第二步,对所述光伏接入点位置上的各接入负荷节点,进行容量模拟,确定全网各接入负荷节点的光伏安装容量;采集分布式光伏的有功功率、配电网负荷节点的有功功率和配电网负荷节点的无功功率;根据所述分布式光伏的初始有功功率和分布式光伏安装容量确定分布式光伏的单位容量有功功率;根据所述分布式光伏容量增长次数、分布式光伏的单位容量有功功率、分布式光伏容量增长系数和分布式光伏初始安装容量确定分布式光伏的非初始有功功率;根据配电网馈线根节点的无功功率、配电网无功功率损耗占负荷无功功率比例和配电网负荷节点数量确定所述配电网负荷节点的无功功率;根据节点电压最大值和所述分布式光伏安装容量建立分布式光伏消纳能力散点图;确定所述配电网电压允许阈值与所述分布式光伏消纳能力散点图的交点中分布式光伏安装容量的最大值作为分布式光伏最大安装容量;确定所述配电网电压允许阈值与所述分布式光伏消纳能力散点图的交点中分布式光伏安装容量的最小值作为分布式光伏最小安装容量;根据所述分布式光伏的有功功率、所述配电网负荷节点的有功功率和配电网负荷节点的无功功率确定节点电压最大值和所述节点电压最大值对应的分布式光伏安装容量。

26.所述光伏消纳容量模拟的步骤如下:当调控时间段内的光伏消纳量超出其参照结点的光伏容量的90%,则通过无线网络向后台发送预警信号。

27.第三步,获取配电网负荷节点的负荷变化历史数据和历史发电厂发电量;构建预测日负荷变化曲线;由于相邻年份间在一般情况下,相同月份和日期的温度变化是相近的,因此选择最近的历史三年的数据作为参考标准;按照日期对应用户日负荷变化分别拟合形成不同年份的日期-负荷变化曲线;由于最接近当前年份的温度数据往往与当前年份的温度变化是相近的,因此在进行权重变化时,最近的年份应该权重最大,同时年份是逐渐递增的,因此比重需要按照0.3、0.3、0.4的比例进行加权叠加,得到日期-负荷变化曲线模型,而由于权重相加为l,因此也不会改变原曲线的单位。

28.采集过去七日内配电网负荷节点处日负荷变化的历史数据;由于温度变化是一个连续的过程,不会出现数据突变,因此七日内温度数据往往比不同年份同日期的数据更有参考价值;按照温度对应用户日负荷变化分别拟合形成七日温度-负荷变化曲线;对七日的温度-负荷变化曲线进行加权平均,加权平均的过程如下:其中,为平均负荷量,α1、α2α3、α4、α5、α6、α7为从七日的第一日到第七日的加权系数;α1、α2、α3、α4α5、α6、α7的和值为1;其中,

α1<α2<α3<α4<α5<α6<α7加权平均后得到的温度-负荷变化曲线即为温度-负荷变化曲线模型。因为温度的变化是个连续的曲线,所以越来越接近当日时,温度的数据的参考价值越大,同时为了不改变负荷数据的权重单位,保证该数据能够和标准化日负荷曲线进行叠加、比对,因此权重相加数据应为 1。

29.第四步,比较预测日负荷变化曲线,与实际用户日负荷变化曲线比较,确定调控时间与调控对象;在具体对日负荷变化进行判断的时候,应该依照以下原则:在晨间采集当日最高温度数据和用户当日日负荷变化;由于早晨是一天的开始,且早晨的温度往往不在峰值,因此采用早晨的温度数据和负荷变化对比是最为准确的,计算机根据温度-负荷变化曲线模型与日期-负荷变化曲线模型对比,通过蚁群算法迭代得出的预测日负荷变化曲线;取峰值点前后负荷为80%峰值负荷的点,对应的时间段为可调时间段;在可调时间段内,当用户当日实际使用负荷量超出当日的预测日负荷量时,将用户选定为调控对象。

30.将用户日负荷变化曲线的负荷大于用户预测日负荷变化曲线的负荷的时间段选取为第一调控时间t1;在可调时间段内,用户日负荷变化曲线的负荷大于等于用户预测日负荷变化曲线85%峰值负荷的时间段为第二调控时间t2;计算调控时间t:t=t1+t

2-t0其中,t0为第一调控时间t1和第二调控时间t2的重合时间。

31.第五步,在调控时间内,沿着最佳的光伏消纳路径向需要补充电量的调控对象输出光伏电量,对第一调控对象的调控结束后,判断群组内是否存在第二调控对象,若存在则通过第二光伏消纳路径向第二调控对象输出该配电网负荷节点的富裕光伏电量。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1