应用于碳化硅器件隔离变换拓扑的尖峰电压抑制电路的制作方法

1.本技术涉及一种尖峰电压抑制电路,尤其适合应用碳化硅器件的隔离变换电源。

背景技术:

2.隔离变换拓扑中的原边绕组和次边的二极管,在高频状态下,由于功率开关管的反复动作必然导致较大尖峰电压,尖峰电压不仅带来电磁干扰问题,过高的尖峰还会损坏器件,影响电源的稳定性。

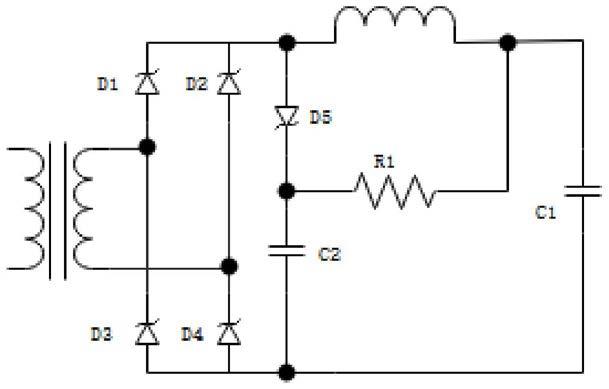

3.碳化硅器件的使用,提高了功率开关管的开关频率,使尖峰电压问题更明显,也更难抑制。传统的尖峰抑制电路中常用两种方案:一是有损吸收电路,即rc电路或者rcd电路;二是无损缓冲电路,即ddc电路。rc或者rcd 电路用于吸收尖峰电压,如图1所示,其尖峰电压的很大部分能量被电阻消耗,在当今越来越追求高效率趋势下,这种抑制反向尖峰电压的方法不具备优势。 ddc电路如图2所示,变压器中心需要抽头,只支持部分的二次侧整流拓扑,而且需要较大的电容来吸收尖峰。在使用ddc电路时,使用碳化硅器件,提升功率密度的效果较差。

技术实现要素:

4.本技术所要解决的技术问题是:提供一种应用于碳化硅器件隔离变换拓扑的尖峰电压抑制电路,从原边电路抑制尖峰电压的产生,应用碳化硅器件较优地提升功率密度。

5.为了解决上述技术问题,本技术采用的技术方案为:提供一种应用于碳化硅器件隔离变换拓扑的尖峰电压抑制电路,应用于设有一次绕组与二次绕组的变压器电路;一次绕组的第一端与第二端分别连接到变换器主体电路的第一输出端与第二输出端,尖峰电压抑制电路包括第一二极管与第二二极管;

6.所述一次绕组的第一端还连接所述第一二极管的阳极,所述第一二极管的阴极连接到所述变换器主体电路的第一输入端;

7.所述一次绕组的第一端还连接所述第二二极管的阴极,所述第二二极管的阳极连接到所述变换器主体电路的第二输入端。

8.其中,所述变换器主体电路的第一输入端还连接电源的正极,所述变换器主体电路的第二输入端还连接电源的负极。

9.具体的,所述第一二极管与所述第二二极管均为钳位二极管。

10.进一步地,所述第一二极管与所述第二二极管用于保持所述一次绕组的原边电压稳定,以抑制所述二次绕组的尖峰电压。

11.进一步地,所述变换器主体电路的第一输出端与所述一次绕组的第一端之间连接第一电感。

12.可选地,所述第一电感为谐振软开关电源中的谐振电感。

13.本技术还提供一种功率变换器,包括任意实施例所述的尖峰电压抑制电路。

14.本技术又提供一种碳化硅电源,包括任意实施例所述的尖峰电压抑制电路。

15.本技术的有益效果在于:利用变压器的互感原理,通过第一二极管来抑制正向的尖峰电压,第二二极管抑制负向的尖峰电压,以控制一次绕组中的电压,进而抑制二次绕组中的尖峰电压。本技术的技术方案,主要用于降低产生中的尖峰电压,而不是消除已经产生的尖峰电压,不会浪费尖峰电压的能量,稳定性强,转换效率高。

附图说明

16.下面结合附图详述本技术的具体结构

17.图1为传统的有损吸收电路图;

18.图2为传统的无损缓冲电路图;

19.图3为本技术某一实施例的去除尖峰电压的电路图;

20.图4为尖峰电压的示意图;

21.图5为本技术某一实施例的效果示意图;

22.图6为本技术某一实施例的去除尖峰电压电路应用的示意图;

23.附图标记

24.100

‑

电源;110

‑

变换器主体电路;120

‑

变压器;121

‑

一次绕组;122

‑

二次绕组;200

‑

产生尖峰电压的电路。

具体实施方式

25.为详细说明本技术的技术内容、构造特征、所实现目的及效果,以下结合实施方式并配合附图详予说明。

26.请参阅图3至图5,图3为本技术某一实施例的去除尖峰电压的电路图.图3 中的a、b两点的点位在变换作用下,会产生尖峰电压,其如图4所示;而使用本技术的某一实施例的技术方案之后,如图5所示。

27.本技术第一方面提供一种应用于碳化硅器件隔离变换拓扑的尖峰电压抑制电路,重点阐述二极管对尖峰电压的抑制作用。

28.该尖峰电压抑制电路应用于设有一次绕组121与二次绕组122的变压器120 电路;一次绕组121的第一端与第二端分别连接到变换器主体电路110的第一输出端与第二输出端,所述二次绕组122连接到产生尖峰电压的电路200;尖峰电压抑制电路包括第一二极管与第二二极管;

29.所述一次绕组121的第一端还连接所述第一二极管的阳极,所述第一二极管的阴极连接到所述变换器主体电路110的第一输入端;

30.所述一次绕组121的第一端还连接所述第二二极管的阴极,所述第二二极管的阳极连接到所述变换器主体电路110的第二输入端。

31.本实施例中,利用变压器120的互感原理,通过第一二极管来抑制正向的尖峰电压,第二二极管抑制负向的尖峰电压,以控制一次绕组121中的电压,进而抑制二次绕组122中的尖峰电压。本实施例的技术方案,主要用于降低产生中的尖峰电压,而不是消除已经产生的尖峰电压,不会浪费尖峰电压的能量,稳定性强,转换效率高。

32.在一具体的实施例中,所述变换器主体电路110的第一输入端还连接电源 100的正极,所述变换器主体电路110的第二输入端还连接电源100的负极。相对应的,第一二极管

的阴极连接到电源100的正极,第二二极管的阳极连接到电源100的负极。本实施例中,在消除尖峰电压的全过程中,没有电容的蓄能,也没有电阻耗能,整体效果较优,电源整体的功率密度较高。

33.具体的,所述第一二极管与所述第二二极管均为钳位二极管。在隔离变压器120一次侧进行尖峰抑制。第一二极管为正向尖峰钳位二极管,第二二极管为负向尖峰钳位二极管。由此,通过正向尖峰钳位二极管与负向尖峰钳位二极管,分别对电源100的交流电压进行过滤,通过抑制一次绕组121的尖峰电压,来抑制二次绕组122的尖峰电压。

34.需要了解的是,本技术的第一方面中,重点阐述第一二极管与第二二极管的钳位作用,控制原边电路的电压,以抑制二次尖峰电压。和传统的抑制或者吸收电路有本质上的区别。

35.本技术第二方面提供一种应用于碳化硅器件隔离变换拓扑的尖峰电压抑制电路,在第一方面中的任意实施例的基础上,阐述第一电感的效果。

36.本实施例中,上述的变换器主体电路110的第一输出端与所述一次绕组121 的第一端之间连接有第一电感。本实施例中,第一电感的第一个作用是减缓释放电流的变化率以减弱电磁干扰,进一步降低钳位二极管的释放电流峰值。所述第一电感,第二个作用在于,降低变压器120漏感、电路杂感和二次绕组122 侧的整流二极管寄生电容形成的谐振电路的谐振频率。由此,同一个第一电感可以同时发挥多种作用,抑制尖峰电压。

37.需要了解的是,直接在电路中加入第一电感之后,本实施例中的技术方案会稍微降低整体功率密度,但是,其降低的程度却仍然小于传统的技术方案,尖峰电压的抑制效果也得以大幅度的提升。

38.基于此,所述第一电感为谐振软开关电源100中的谐振电感。由此,第一电感能够发挥至少三种功能,可以强化尖峰电压的抑制效果,也不会造成能量损耗,更通过巧妙组合,保证了功率密度。

39.本技术的第三方面提供一种功率变换器,包括上述任意实施例的尖峰电压抑制电路。通过使用本技术的尖峰电压抑制电路,碳化硅器件不会浪费尖峰电压的能量,稳定性强,转换效率高。

40.请参考图6,图6为本技术某一实施例的去除尖峰电压电路应用的示意图。

41.本实施例中,由于二极管d1、d2、d3、d4本身特性,而且电容和对地电容组成电容回路,隔离变压二次输出高频电压,加载在电容回路形成很大的尖峰电流。尖峰电流过变压器120在原边感应出相应的变比电流。此电流会在原边绕电感和线路杂感共同作用下形成尖峰电压。尖峰电压再在变压器120的作用下,在二次侧输出相应的尖峰电压。

42.从理论上减小尖峰电压,可以减小二次侧的电容回路。减小尖峰电流。以达到减小尖峰电压的目的。但实际情况下,二极管体节电容只能通过更换二极管来稍微改变。对地电容的实际情况也差不多,减小二次侧的电容回路有非常大的难度。所以一般都是选择抑制电压尖峰。从上面分析电压尖峰的形成过程,本实例在隔离变压器120一次侧进行尖峰抑制。

43.在一具体的实施例,功率变换器属于全碳化硅ac

‑

dc电源,核心器件选用碳化硅mosfet和碳化硅二极管,功率部分使用铜基板工艺,实现高功率密度、高散热效率的隔离型ac/dc产品设计。产品设计符合军工标准要求,可应用于船舰电源系统、特种工程车辆、激光

器电源、新能源汽车等场合。此时,由于尖峰电压抑制电路的存在,更好地维持了不同工具的稳定性。

44.本技术的第四方面提供一种碳化硅电源,包括任意实施例的尖峰电压抑制电路。

45.本实施例中,核心器件选用碳化硅mosfet和碳化硅二极管,采用铜基板工艺,自主碳化硅驱动技术,实现高功率密度、高散热效率的隔离型产品设计。产品设计符合军工标准要求,可应用于船舰电源系统、特种工程车辆、激光器电源、新能源汽车等场合。将本技术的电路应用到电源之中,强化了这些设备的续航能力。

46.以上所述仅为本技术的实施例,并非因此限制本技术的专利范围,凡是利用本技术说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本技术的专利保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1