一种BIPV和BAPV用的光伏组件用排水除尘装置安装结构的制作方法

一种bipv和bapv用的光伏组件用排水除尘装置安装结构

技术领域

1.本实用新型涉及光伏组件排水除尘技术领域,尤其涉及一种bipv和bapv用的光伏组件用排水除尘装置安装结构。

背景技术:

2.对于安装倾角较小的光伏组件,组件表面积灰后随着雨水的冲刷,灰尘会集聚在组件下边缘,水蒸发后形成泥带,严重影响组件发电量和使用寿命。

3.为了解决此类问题,参见图1,现有技术中采用的是现有导水排泥夹(5),现有导水排泥夹(5)由亲水材料制造,扣在光伏组件(3)的铝边框(301)上,利用虹吸原理排走积水,从而实现除尘的功能。

4.近年来,光伏建筑一体化(bipv)和附着在建筑物上的光伏发电系统(bapv)正在快速成长,成为光伏发电应用的一个重要的领域,作为建筑物的一个部分,光伏建筑一体化(bipv)和附着在建筑物上的光伏发电系统(bapv)与传统的光伏组件相比,它有防水的要求,其支架系统还具有盖板、导水槽等防水密封功能,所以组件之间一般靠紧安装、没有缝隙,而大部分光伏建筑一体化(bipv)和附着在建筑物上的光伏发电系统(bapv)装置都使用的常规光伏组件,其铝边框同样有凸缘(3011),即它同样有因为积水而产生的积灰问题。

5.为了解决此问题,现在常用有两种办法,一种办法是重新安装:先卸拆开光伏组件,将现有导水排泥装置卡在缝隙中,再装回去,重新密封,这种方式工作量较巨大,并且存在着破坏光伏组件防水性的问题;另外一种方法采用胶粘的方式,将现有导水排泥装置用粘贴的方式粘在相应位置处,因其在室外作业,此种方式存在着粘接点不可靠易脱落,妨碍常规清洗的问题。

技术实现要素:

6.本实用新型的目的是克服现有技术中有可能存在的不足,提供一种bipv和bapv用的光伏组件用排水除尘装置安装结构,以解决现有装置安装困难、更换困难、妨碍后期清洗作业等问题。

7.为了实现上述目的,本实用新型的技术方案提供了一种bipv和bapv用的光伏组件用排水除尘装置安装结构,包括光伏组件,所述光伏组件具有铝边框,所述铝边框具有高于所述光伏组件的发电玻璃的部分,该部分称为凸缘,所述凸缘上设有导水排泥夹,所述导水排泥夹与绳子连接,所述绳子的两端分别固定在所述光伏组件的两侧。

8.进一步地,所述导水排泥夹与所述绳子之间的连接是可活动的、可拆卸的。

9.进一步地,所述导水排泥夹的顶部设有沿左右方向依次分布的第一卡扣、支撑块、第二卡扣,所述第一卡扣的后侧设有第一凹槽,所述支撑块的顶部设有第二凹槽,所述第二卡扣的前侧设有第三凹槽,所述绳子沿左右方向依次穿过所述第一凹槽、所述第二凹槽、所述第三凹槽。

10.进一步地,所述第一凹槽、所述第三凹槽的中心轴低于所述第二凹槽的中心轴。

11.进一步地,所述凸缘沿左右方向延伸,所述导水排泥夹的底部设有沿左右方向延伸的卡槽,所述凸缘安装于所述卡槽内,所述凸缘与所述卡槽进行前后限位配合。

12.进一步地,所述卡槽位于所述导水排泥夹的底部的中间,所述导水排泥夹的底部的左右两侧分别设有引流槽,所述引流槽中远离所述卡槽的一侧设为开口。

13.进一步地,所述绳子的两端中的一端或两端通过拉伸弹簧与所述光伏组件进行固定,所述拉伸弹簧用于为所述绳子提供张力。

14.进一步地,所述光伏组件的数量为两个以上,所述光伏组件之间进行阵列排布,相邻的两个所述光伏组件的凸缘之间相互靠近。

15.进一步地,所述绳子的两端分别固定于所述光伏组件的铝边框的两侧或者分别固定于所述光伏组件所在的支架的两侧。

16.进一步地,所述绳子是非金属制造的线绳。

17.综上所述,运用本实用新型的技术方案,具有如下的有益效果:本实用新型的结构设计合理,通过导水排泥夹与绳子连接,绳子的两端分别固定在光伏组件的两侧,并将绳子张紧,从而能够利用绳子的压紧力将导水排泥夹与光伏组件的凸缘进行较紧密的贴合,而导水排泥夹则可以将凸缘一侧的雨水排到凸缘的另一侧,以起到导水排泥的作用,由上可知,本实用新型通过绳子即可完成对导水排泥装置的安装,因此本实用新型解决了光伏建筑一体化(bipv)和附着在建筑物上的光伏发电系统(bapv)光伏组件因为没有缝隙,很难安装导水排泥装置的问题。

附图说明

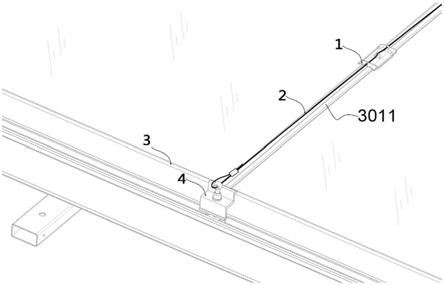

18.图1是现有技术的局部立体结构示意图;

19.图2是本实用新型的第一种局部立体结构示意图;

20.图3是本实用新型的立体结构示意图;

21.图4是本实用新型的第二种局部立体结构示意图;

22.图5是本实用新型的导水排泥夹的俯视的立体结构示意图;

23.图6是本实用新型的导水排泥夹的后视图;

24.图7是本实用新型的导水排泥夹的俯视图;

25.图8是本实用新型的导水排泥夹的侧视图;

26.图9是本实用新型的导水排泥夹的仰视的立体结构示意图;

27.附图说明:1-导水排泥夹,101-第一卡扣,1011-第一凹槽,102-支撑块,1021-第二凹槽,103-第二卡扣,1031-第三凹槽,104-卡槽,105-引流槽;2-绳子;3-光伏组件,301-铝边框,3011-凸缘,302-发电玻璃,4-支架,5-现有导水排泥夹。

具体实施方式

28.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,但并不构成对本实用新型保护范围的限制。

29.在本实用新型中,为了更清楚的描述,做出如下说明:观察者面对附图5进行观察,观察者左下侧设为左,观察者右上侧设为右,观察者左上方设为前,观察者右下方设为后,观察者上面设为上,观察者下面设为下,应当指出文中的术语“前端”、“后端”、“左侧”“右

侧”“中部”“上方”“下方”等指示方位或位置关系为基于附图所设的方位或位置关系,仅是为了便于清楚地描述本实用新型,而不是指示或暗示所指的结构或零部件必须具有特定的方位、以特定的方位构造,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”仅用于为了清楚或简化描述的目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或数量。

30.参见图2到4,本实施例提供一种bipv和bapv用的光伏组件用排水除尘装置安装结构,包括光伏组件3,光伏组件3具有铝边框301,铝边框301具有高于光伏组件3的发电玻璃302的部分,该部分称为凸缘3011。凸缘3011上设有导水排泥夹1,导水排泥夹1与绳子2连接,绳子2的两端分别固定在光伏组件3的两侧。作用:本实用新型的结构设计合理,通过导水排泥夹与绳子连接,绳子的两端分别固定在光伏组件的两侧,并将绳子张紧,从而能够利用绳子的压紧力将导水排泥夹与光伏组件的凸缘进行较紧密的贴合,而导水排泥夹则可以将凸缘一侧的雨水排到凸缘的另一侧,以起到导水排泥的作用,由上可知,本实用新型通过绳子即可完成对导水排泥装置的安装,因此本实用新型解决了光伏建筑一体化(bipv)和附着在建筑物上的光伏发电系统(bapv)光伏组件因为没有缝隙,很难安装导水排泥装置的问题。

31.具体地,导水排泥夹1与绳子2之间的连接是可活动的、可拆卸的,作用:可活动的、可拆卸的连接方式方便导水排泥夹与绳子之间进行连接,以及方便导水排泥夹调整位置。当然,导水排泥夹与绳子之间的连接还可以是固定连接。

32.具体地,参见图5到7,导水排泥夹1的顶部设有沿左右方向依次分布的第一卡扣101、支撑块102、第二卡扣103,第一卡扣101的后侧设有第一凹槽1011,支撑块102的顶部设有第二凹槽1021,第二卡扣103的前侧设有第三凹槽1031,绳子2沿左右方向依次穿过第一凹槽1011、第二凹槽1021、第三凹槽1031,作用:这样设置可以使得绳子的两端先进行固定,然后再将多个导水排泥夹的第一凹槽、第二凹槽、第三凹槽卡到绳子上,从而方便导水排泥夹安装的进行,提高安装效率。

33.具体地,参见图8,第一凹槽1011、第三凹槽1031的中心轴低于第二凹槽1021的中心轴,作用:这样设置的作用是使绳子具有一定的弯折度,防止绳子轻易的从第一凹槽、第二凹槽、第三凹槽脱离出去。

34.具体地,参见图9,凸缘3011沿左右方向延伸,导水排泥夹1的底部设有沿左右方向延伸的卡槽104,凸缘3011安装于卡槽104内,凸缘3011与卡槽104进行前后限位配合,作用:通过前后限位配合,从而使得导水排泥夹只能沿凸缘的延伸方向进行左右运动,而无法脱离凸缘,提高导水排泥夹安装的稳定性。

35.具体地,卡槽104位于导水排泥夹1的底部的中间,导水排泥夹1的底部的左右两侧分别设有引流槽105,引流槽105中远离卡槽104的一侧设为开口,作用:引流槽105可将凸缘3011一侧的雨水引流至凸缘3011的另一侧,从而实现导水排泥的作用;开口的设置可以防止引流槽产生堵塞。需要说明的是,上述的导水排泥夹只是优选的一种实施方式,也可以根据需要选择其他的导水排泥夹,无论是何种导水排泥夹,都可以通过绳子进行固定。

36.具体地,绳子2的两端中的一端或两端通过拉伸弹簧与光伏组件3进行固定,拉伸弹簧用于为绳子2提供张力,作用:拉伸弹簧提供的预紧力使得绳子可以保持一定的张力,使绳子更好的约束导水排泥夹,让导水排泥夹固定在凸缘上。作为优选,绳子2的两端分别

通过拉伸弹簧与光伏组件3进行固定。需要说明的是,绳子的数量可以是一根或者两根或两根以上,根据需要选择即可。

37.具体地,光伏组件3的数量为两个以上,光伏组件3之间进行阵列排布,相邻的两个光伏组件3的凸缘3011之间相互靠近,作用:这样导水排泥夹可以将凸缘一侧的光伏组件上的雨水引流到另一侧的光伏组件上,然后在最外侧的光伏组件上安装常规的现有导水排泥夹5即可将雨水完全从光伏组件上进行排出,从而达到导水排泥的作用。由于现有导水排泥夹在现有技术中已经存在,因此这里不再详细赘述。

38.具体地,绳子2的两端分别固定于光伏组件3的铝边框301的两侧或者分别固定于光伏组件3所在的支架4的两侧,也可以直接固定在其他能提供足够支撑的地方,例如地面,只要能提供牢固连接即可。

39.具体地,绳子2是非金属制造的线绳。

40.以上所述是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1