一种抑制共模电流的非隔离型双Buck逆变器拓扑及控制方法与流程

一种抑制共模电流的非隔离型双buck逆变器拓扑及控制方法

技术领域

1.本发明属于电能变换领域,涉及一种抑制共模电流的非隔离型双buck逆变器及控制方法。

背景技术:

2.随着社会经济的不断发展,能源消耗与环境污染问题日趋严重。太阳能作为一种高效清洁的能源形式,具有安全可靠、无噪声、无污染的优点,成为当今世界能源结构中重要组成部分。由此极大地推动了光伏发电技术的迅猛发展。其中,光伏逆变器作为现代光伏发电技术应用中的重要一环表现出巨大的市场潜力。

3.目前市场上的光伏逆变器主要分为隔离型逆变器和非隔离型逆变器两大类。隔离型逆变器通过变压器实现直流侧与交流侧的电气隔离,具有良好的共模电流特性,但存在系统成本高,转换效率低等缺点。非隔离型逆变器因具有体积小、质量轻、效率高、成本低而成为研究中的热点。但是非隔离型逆变器中光伏阵列对地寄生电容的存在使得电路中形成共模电流,共模电流流经共模回路对系统造成共模干扰,降低了系统的安全可靠性。传统的全桥逆变器通过采用双极性调制才能获得较小的共模电流,但是四只开关管均以高频开关动作,具有较差的损耗特性及谐波特性,同时还存在桥臂直通的风险。因此,如何有效抑制共模电流成为非隔离型逆变器应用中的关键。

技术实现要素:

4.本发明解决的技术问题是:克服传统全桥逆变器中通过采用双极性调制才能获得较小的共模电流的不足,提出了一种抑制共模电流的非隔离型双buck逆变器拓扑及控制方法,从而实现有效抑制传统非隔离型逆变器拓扑中的共模电流问题。

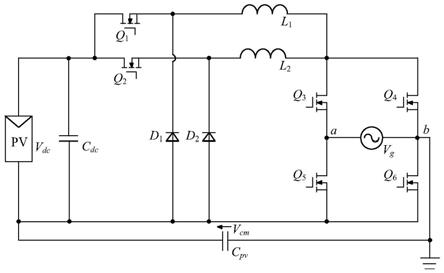

5.本发明的技术方案是:一种抑制共模电流的非隔离型双buck逆变器拓扑,包括光伏电源、直流滤波电容、功率开关管q

1-q6、功率二极管d1、d2、滤波电感l1、l2和交流电网;光伏电源并联连接直流滤波电容,开关管q1和开关管q2的漏极分别与光伏电源的正极直接相连,开关管q1和开关管q2的源极分别与二极管d1和二极管d2的阴极相连,二极管d1和二极管d2的阴极分别与滤波电感l1和滤波电感l2一端相连,滤波电感l1和滤波电感l2另一端直接相连,并分别与开关管q3和开关管q4的漏极相连,开关管q3的源极与开关管q5的漏极相连,并与交流电网的一端相连,开关管q4的源极与开关管q6的漏极相连,并与交流电网的另一端相连,开关管q3和开关管q4的源极以及二极管d1和二极管d2的阳极均与光伏电源的负极相连。

6.开关管q1、二极管d1和滤波电感l1与开关管q2、二极管d2和滤波电感l2组成两路并联的buck电路,四只开关管q3~q6组成h桥电路。

7.一种抑制共模电流的非隔离型双buck逆变器拓扑的控制方法,步骤如下:

8.1)搭建控制系统,包括交流电压基准电路、交流电网电压采集电路、交流电网电流采集电路、电压调节器、电流调节器、三角波发生电路、绝对值电路、移相电路、调制电路、两个反向器、两个电压比较器、六个驱动电路;交流电压基准电路分别与两个电压比较器的正

向端、反向端依次相连,两个电压比较器输出端分别与驱动电路3和驱动电路5相连,同时两个电压比较器输出端经两个反向器分别与驱动电路4和驱动电路6相连,交流电压基准电路、交流电网电压采集电路依次与电压调节器一端相连、交流电网电流采集电路与电流调节器一端相连,电压调节器另一端与电流调节器一端相连,电流调节器另一端与绝对值电路相连,绝对值电路与调制电路输入端相连,三角波发生电路与调制电路输入端直接相连,同时三角波发生电路经移相电路与调制电路输入端相连,调制电路输出端依次与驱动电路1和驱动电路2相连;

9.2)由三角波发生电路和移相电路产生的双交错三角载波与由绝对值电路产生的双交错正弦调制半波的交截产生开关管电流调节器q1~q2的驱动控制信号,由交流电网电压基准和电压比较器的交截产生开关管q3~q6的驱动控制信号;

10.3)在开关管q3和开关管q6导通期间,开关管q1和开关管q2进行正向正弦半波的调制,光伏阵列对地寄生电容上共模电压可被箝位在工频变化的交流电网电压,实现共模电流的有效抑制;

11.4)在开关管q4和开关管q5导通期间,开关管q1和开关管q2进行负向正弦半波的调制,光伏阵列对地寄生电容上共模电压可被箝位在零伏电压,实现共模电流的有效抑制。

12.本发明的有益效果是:所提出非隔离型双buck逆变器拓扑的能够有效抑制共模电流,且避免传统桥式逆变拓扑中桥臂直通问题;与传统双buck逆变器相比滤波电感利用率提升一倍;控制方法简单易行,且能够在不增加开关频率的前提下实现电流纹波的降低,具有较高的可靠性。

附图说明

13.图1是本发明所提出的非隔离型双buck逆变器拓扑结构电路图。

14.图2是本发明所提出控制方法的具体实现电路图。

15.图3是基于所提出非隔离型双buck逆变器拓扑的工作波形示意图。

16.图4是基于所提出非隔离型双buck逆变器拓扑的共模等效电路模型。

具体实施方式

17.下面结合附图与具体实施例对本发明提出的一种抑制共模电流的非隔离型双buck逆变器拓扑及控制方法作进一步阐释。

18.一种抑制共模电流的非隔离型双buck逆变器拓扑如图1所示,具体由光伏电源、直流滤波电容c

dc

、六只开关管q1~q6、两只二极管d1~d2、两个直流滤波电感l1~l2以及交流电网组成。其中光伏电源并联连接直流滤波电容c

dc

,开关管q1和开关管q2的漏极分别与光伏电源的正极直接相连,开关管q1和开关管q2的源极分别与二极管d1和二极管d2的阴极相连,二极管d1和二极管d2的阴极分别与滤波电感l1和滤波电感l2一端相连,滤波电感l1和滤波电感l2另一端直接相连,并分别与开关管q3和开关管q4的漏极相连,开关管q3的源极与开关管q5的漏极相连,并与交流电网的一端相连,开关管q4的源极与开关管q6的漏极相连,并与交流电网的另一端相连,开关管q3和开关管q4的源极以及二极管d1和二极管d2的阳极均与光伏电源的负极相连,开关管q1、二极管d1和滤波电感l1与开关管q2、二极管d2和滤波电感l2组成两路并联的buck电路,四只开关管q3~q6组成一个h桥电路。

19.如图2所示为基于所提出非隔离型双buck逆变器拓扑的控制方法具体实现电路结构图。控制系统包括交流电压基准电路、交流电网电压采集电路、交流电网电流采集电路、电压调节器、电流调节器、三角波发生电路、绝对值电路、移相电路、调制电路、两个反向器、两个电压比较器、六个驱动电路。如图3所示为所提出控制方法下的工作波形示意图。如下结合图2和图3对控制方法的实现作进一步阐述。

20.交流电压基准电路分别与第一个电压比较器的正向输入端、第二个电压比较器的反向输入端依次相连,第一个电压比较器输出端与驱动电路3,同时经第一个反向器与驱动电路4,第二个电压比较器输出端与驱动电路5,同时经第一个反向器与驱动电路6,在电网电压正半周期,驱动电路3和驱动电路6分别输出高电平信号,驱动电路4和驱动电路5分别输出低电平信号,在电网电压负半周期,驱动电路3和驱动电路6分别输出低电平信号,驱动电路4和驱动电路5分别输出高电平信号,即开关管q3~q6受与交流电网输出相同频率的工频信号控制,其中开关管q3和q6驱动控制信号相同,开关管q4和q5驱动信号相同,且开关管q3和q6的驱动控制信号与开关管q4和q5的驱动控制信号互补,从而可以实现正弦电压调制极性的改变,即开关管q3和q6控制正弦波的正极性,开关管q4和q5控制正弦波的负极性。

21.交流电压基准电路、交流电网电压采集电路依次与电压调节器一端相连、交流电网电流采集电路与电流调节器一端相连,电压调节器另一端与电流调节器一端相连,电流调节器另一端与绝对值电路相连,绝对值电路与调制电路输入端相连,三角波发生电路与调制电路输入端直接相连,同时经三角波发生电路经移相电路与调制电路输入端相连。从而在一个电网电压周期内产生两个相位交错180

°

的正弦正半调制波(v

c1

~v

c2

),三角波发生电路与移相电路产生两个相位交错180

°

的三角载波(v

r1

~v

r2

),双交错正弦正半调制波和双交错三角载波作用分别产生两个控制信号e

pwm1

和e

pwm2

,e

pwm1

和e

pwm2

经对应的驱动电路1和2,产生开关管q1和q2的驱动信号,两路高频pwm交错180

°

工作,从而可有效降低电流纹波。

22.在电网电压正半周期,开关管q1和开关管q2高频工作,并配合开关管q3和开关管q6进行正向正弦半波的调制,由此可简化并得到所提出的非隔离型双buck逆变器在正半周期的共模等效电路模型,如图4(a)所示。基于基尔霍夫电压定律可知寄生电容上的共模电压等于交流电网电压,由此可以得到共模电流为i

cm

=c

pv

dvg/dt。由于交流电网电压工频变化,故可知由其变化率引起共模电流变化较小基本可忽略不计。因此,在电网电压正半周期内共模电流得到有效抑制。

23.在电网电压负半周期,开关管q1和开关管q2工作状态不变,并配合开关管q4和开关管q5进行负向正弦半波的调制,由此可简化并得到所提出的非隔离型双buck逆变器在负半周期的共模等效电路模型,如图4(b)所示。同样基于基尔霍夫电压定律可知此时寄生电容上的共模电压等于零,由此可知共模电流为i

cm

=0,因此,在电网电压负半周期内共模电流得到有效抑制。

24.综上所述,本发明所提出的一种抑制共模电流的非隔离型双buck逆变器拓扑及控制方法,不仅可以有效避免桥臂直通问题,降低输出电流纹波,降低系统损耗,同时对电网电压全周期工作期间的共模电流能够实现有效抑制,提升了系统工作的可靠性。

25.尽管本发明的内容已经通过上述优选实施例作了详细介绍,但应当认识到上述的描述不应被认为是对本发明的限制。在本领域技术人员阅读了上述内容后,对于本发明的多种修改和替代都将是显而易见的。因此,本发明的保护范围应由所附的权利要求来限定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1