一种配电网电源和配电网电源控制方法与流程

本发明涉及电源,尤其涉及一种配电网电源和配电网电源控制方法。

背景技术:

1、配电网通常输送的是交流电,但是配电网中设置有较多使用直流电的设备,比如各种开关、电气参数采集设备等,配电网中需要配置配电网电源将交流电转换为直流电后供直流设备使用。

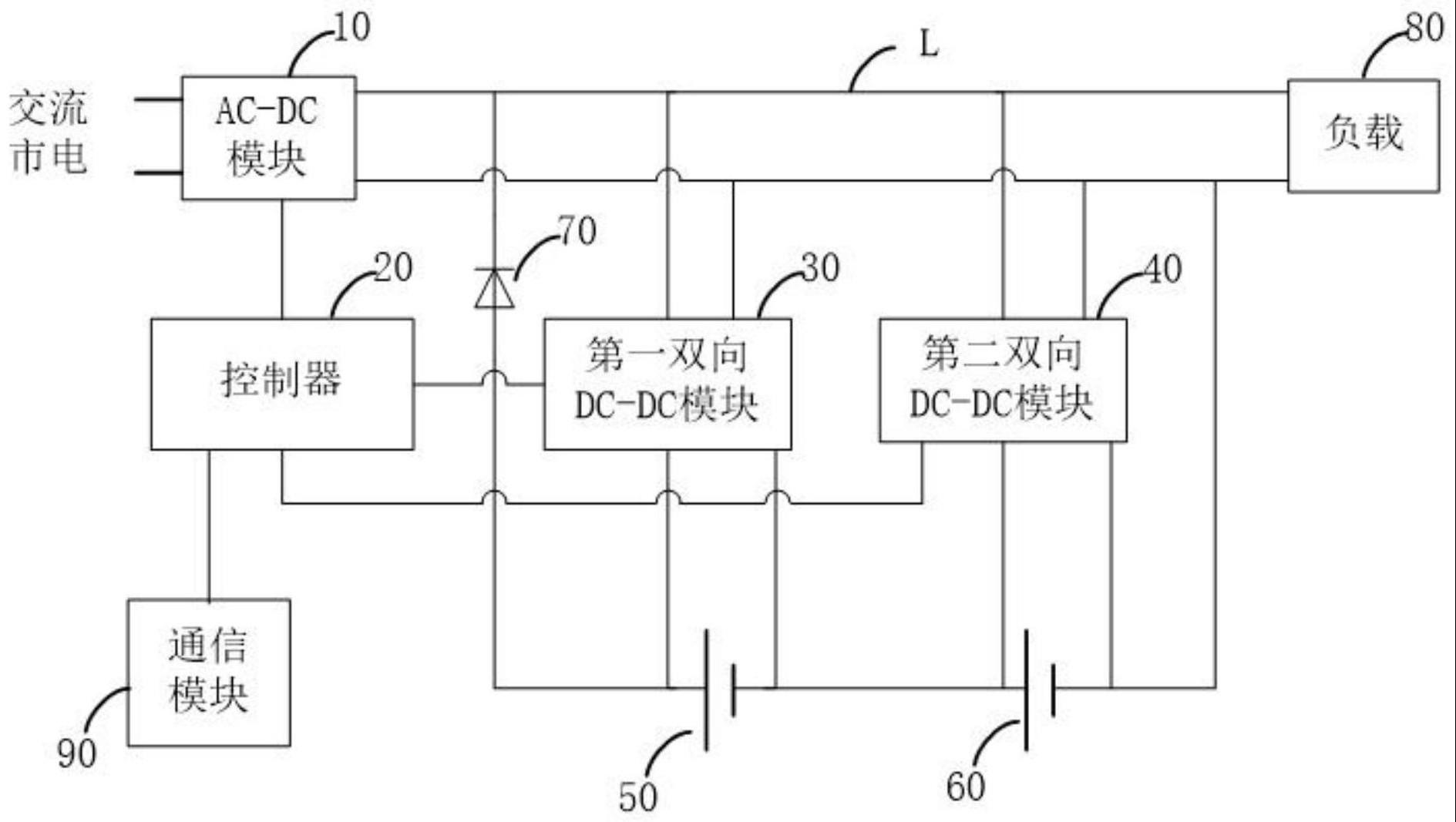

2、如图1所示为现有配电网电源的示意图,为了使得配电网电源可靠性更高,配电网电源通常设置有第一电池和第二电池以互为备份,在市电正常时,ac-dc模块对第一电池和第二电池充电以及对负载供电,在市电失电时,第一电池和第二电池串联对负载供电。

3、现有的配电网电源存在以下问题:

4、(1)ac-dc模块长期对第一电池和第二电池充电,导致第一电池和第二电池长期处于充电状态,降低电池使用寿命;

5、(2)在第一电池、第二电池中的任意一个失效时,无法对负载供电,整个电源的可靠性低;

6、(3)无法对第一电池和第二电池的容量进行监测,或者是需要增加额外核容设备、又或者是需要将第一电池和第二电池拆卸后测量容量,核容过程较为繁琐复杂。

技术实现思路

1、本发明提供了一种配电网电源和配电网电源控制方法,以解决现有配电网电源中电池长期充电、可靠性低以及核容复杂的问题。

2、第一方面,本发明提供了一种配电网电源,包括ac-dc模块、控制器、第一双向dc-dc模块、第二双向dc-dc模块、第一电池以及第二电池,所述ac-dc模块的输入端与交流市电连接,所述ac-dc模块的输出端通过供电母线与负载连接,所述第一电池通过所述第一双向dc-dc模块与所述供电母线连接,所述第二电池通过所述第二双向dc-dc模块与所述供电母线连接,所述第一电池与所述第二电池串联后通过二极管与所述供电母线连接,所述控制器与所述ac-dc模块、所述第一双向dc-dc模块以及所述第二双向dc-dc模块的控制端连接,所述控制器用于:

3、检测市电是否正常;

4、在市电正常时,若检测到所述第一电池和所述第二电池的电压小于第一电压,控制所述第一双向dc-dc模块和第二双向dc-dc模块切换至充电模式,以通过市电对所述第一电池和所述第二电池充电;

5、在市电异常时,控制所述第一双向dc-dc模块和第二双向dc-dc模块中的至少一个切换至放电模式,以通过所述第一电池和所述第二电池中的至少一个对所述负载供电;

6、在市电正常时,若检测到核容事件,控制所述第一双向dc-dc模块和第二双向dc-dc模块中的一个双向dc-dc模块切换至放电模式,另一个双向dc-dc模块切换至充电模式,以使得所述第一电池和所述第二电池中处于充电状态的电池作为负载电池,以对处于放电状态的电池核容,得到电池容量。

7、可选的,所述控制器具体用于:

8、在所述第一电池和所述第二电池充电时,检测所述第一电池和所述第二电池充电的电池状态;

9、根据所述电池状态控制所述第一双向dc-dc模块和第二双向dc-dc模块,以切换所述第一电池和所述第二电池的充电阶段;

10、在所述电池状态为满充状态时,控制与满充状态的电池连接的双向dc-dc模块切换至关闭状态。

11、可选的,所述控制器具体用于:

12、在市电异常时,确定所述负载的目标功率,以及获取所述ac-dc模块的输出功率;

13、在所述输出功率小于所述目标功率时,计算所述目标功率与所述输出功率的功率差值;

14、判断所述功率差值是否大于预设功率阈值;

15、若是,控制所述第一双向dc-dc模块和第二双向dc-dc模块切换至放电模式;

16、若否,控制所述第一双向dc-dc模块和第二双向dc-dc模块中的任意一个切换至放电模式。

17、可选的,所述控制器具体还用于:

18、在所述第一双向dc-dc模块和第二双向dc-dc模块中的任意一个处于放电模式时,若检测到处于放电模式的双向dc-dc模块故障,则控制故障的双向dc-dc模块处于关闭状态并控制另一个双向dc-dc模块切换至放电模式。

19、可选的,所述控制器具体还用于:

20、在所述第一双向dc-dc模块和第二双向dc-dc模块中的任意一个处于放电模式时,若检测到与处于放电模式的双向dc-dc模块连接的电池的电压小于第二电压时,控制所述处于放电模式的双向dc-dc模块切换至关闭状态,以及控制另一个双向dc-dc模块切换至放电模式。

21、可选的,所述控制器具体用于:

22、在市电正常并检测到核容事件时,从所述第一电池和所述第二电池中确定出待核容电池和负载电池并获取所述待核容电池的电压,并判断所述待核容电池的电压是否小于截止电压;

23、若是,控制与所述待核容电池连接的双向dc-dc模块切换至充电模式,以对所述待核容电池充电,直到所述待核容电池的电压大于或等于所述截止电压;

24、若否,控制与所述待核容电池连接的双向dc-dc模块切换至关闭状态,并获取所述负载的工作电流;

25、判断所述工作电流是否满足核容条件;

26、若是,控制与所述待核容电池连接的双向dc-dc模块切换至放电模式并以预设核容电流输出电流到供电母线,以使得所述待核容电池以所述预设核容电流放电;

27、若否,控制与所述负载电池连接的双向dc-dc模块切换至充电模式,以及控制与所述待核容电池连接的双向dc-dc模块切换至放电模式,并以预设核容电流输出电流到供电母线,以使得所述待核容电池以所述预设核容电流放电;

28、在所述待核容电池的电压小于第二电压时,控制与所述待核容电池连接的双向dc-dc模块切换至关闭状态,并统计所述待核容电池的放电时长;

29、采用所述放电时长与所述预设核容电流的乘积,得到所述待核容电池的电池容量。

30、可选的,还包括通信模块,所述控制器还用于:

31、将所述电池容量发送到通信模块;

32、所述通信模块用于将所述电池容量发送到监控后台。

33、可选的,还包括风扇,所述控制器还用于:

34、检测所述配电网电源内的温度;

35、根据所述温度控制所述风扇。

36、第二方面,本发明提供了一种配电网电源控制方法,应用于第一方面所述的配电网电源,包括:

37、检测市电是否正常;

38、在市电正常时,若检测到第一电池和第二电池的电压小于第一电压,控制第一双向dc-dc模块和第二双向dc-dc模块切换至充电模式,以通过市电对第一电池和第二电池充电;

39、在市电异常时,控制第一双向dc-dc模块和第二双向dc-dc模块中的至少一个切换至放电模式,以通过第一电池和第二电池中的至少一个对负载供电;

40、在市电正常时,若检测到核容事件,控制第一双向dc-dc模块和第二双向dc-dc模块中的一个双向dc-dc模块切换至放电模式,另一个双向dc-dc模块切换至充电模式,以使得第一电池和第二电池中处于充电状态的电池作为负载电池,以对处于放电状态的电池核容,得到电池容量。

41、可选的,所述在市电正常时,若检测到核容事件,控制所述第一双向dc-dc模块和第二双向dc-dc模块中的一个双向dc-dc模块切换至放电模式,另一个双向dc-dc模块切换至充电模式,以使得所述第一电池和所述第二电池中处于充电状态的电池作为负载电池,以对处于放电状态的电池核容,得到电池容量,包括:

42、在市电正常并检测到核容事件时,从所述第一电池和所述第二电池中确定出待核容电池和负载电池并获取所述待核容电池的电压,并判断所述待核容电池的电压是否小于截止电压;

43、若是,控制与所述待核容电池连接的双向dc-dc模块切换至充电模式,以对所述待核容电池充电,直到所述待核容电池的电压大于或等于所述截止电压;

44、若否,控制与所述待核容电池连接的双向dc-dc模块切换至关闭状态,并获取所述负载的工作电流;

45、判断所述工作电流是否满足核容条件;

46、若是,控制与所述待核容电池连接的双向dc-dc模块切换至放电模式并以预设核容电流输出电流到供电母线,以使得所述待核容电池以所述预设核容电流放电;

47、若否,控制与所述负载电池连接的双向dc-dc模块切换至充电模式,以及控制与所述待核容电池连接的双向dc-dc模块切换至放电模式,并以预设核容电流输出电流到供电母线,以使得所述待核容电池以所述预设核容电流放电;

48、在所述待核容电池的电压小于第二电压时,控制与所述待核容电池连接的双向dc-dc模块切换至关闭状态,并统计所述待核容电池的放电时长;

49、采用所述放电时长与所述预设核容电流的乘积,得到所述待核容电池的电池容量。

50、本发明实施例具有以下有益效果:

51、1、电池通过双向dc-dc模块与供电母线连接,电池串联后通过二极管与供电母线连接,实现了电池电压小于第一电压时控制双向dc-dc模块切换至充电模式对电池充电,避免了市电正常时长期对电池充电降低电池使用寿命的问题,减少了电池充电次数,提高了电池使用寿命;

52、2、第一电池通过第一双向dc-dc模块与供电母线连接,第二电池通过第二双向dc-dc模块与供电母线连接,第一电池和第二电池串联后通过二极管与供电母线连接,使得第一电池和第二电池互为备份,在第一电池和第二电池中的任意一个出现故障时,另一个电池可通过双向dc-dc模块向供电母线供电,在两个双向dc-dc模块都出现故障时,还可以通过第一电池和第二电池串联向供电母线供电,提高了配电网电源的可靠性。

53、3、在对电池核容时,可以控制一个双向dc-dc模块切换到放电模式以对待核容电池放电进行核容,控制另一个双向dc-dc模块切换到充电模式以对另一个电池充电来充当核容负载,无需设置额外核容负载,也无需将电池拆卸后核容,简化了核容操作,方便对电池容量进行监测。

54、应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本发明的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本发明的范围。本发明的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!