供电电路、方法、芯片及电子设备与流程

本技术涉及供电,特别涉及一种供电电路、方法、芯片及电子设备。

背景技术:

1、为提高电子设备中电池的总容量或者为便于电子设备中电路的布局,通常在电子设备中设置多个电池,由多个电池并联为电子设备供电。

2、但是,一般情况下,不同电池的阻抗不同,不同电池距离电子设备的用电模块的距离也不同,导致不同电池在放电过程中的放电电流不同,放电速度也不同。如此,电子设备中的一部分电池电量已经耗尽或达到停止放电的阈值时,另一部分电池还有电量剩余。由于电子设备通常在一个电池的电量耗尽或达到停止放电的阈值时便会关机,因此,其他电池也不能再为电子设备供电,造成电量浪费,也降低了电子设备的续航时长。

技术实现思路

1、基于上述问题,本技术提供了一种供电电路、方法、芯片及电子设备,该供电电路可以降低电子设备包含的电池的电量(例如,体现于电压)之差,延长电子设备的续航时长。

2、第一方面,本技术提供一种供电电路,该供电电路包括第一调节部和第二调节部,第一调节部和第二调节部连接,第二调节部用于连接第一电池的正极和第二电池的正极;其中,第一调节部用于在满足第一调节条件的情况下,接收第一控制信号,其中,第一控制信号用于将第一调节部和第二调节部的连接点的电压从第一电压调整为第二电压,第一调节条件包括第一电池的正极的第三电压与第二电池的正极的第四电压的压差大于电压阈值;第二调节部被配置为在连接点的电压从第一电压调整为第二电压的情况下,连接第一电池的正极和第二电池的正极的两端之间的阻抗从第一阻抗变化为第二阻抗。

3、由于第二调节部连接了第一电池(即下文中的电池1)的正极和第二电池(即下文中的电池2)的正极,第二调节部连接第一电池的正极和第二电池的正极的两端之间的阻抗从第一阻抗变化为第二阻抗时,第二电池的输出阻抗(在负载(即用电模块)连接到第一电池的正极的情况下)或者第一电池的输出阻抗(在负载连接到第二电池的正极的情况下)会发生变化。从而使得第一电池和第二电池的放电电流和放电速度得到调整。如此,供电电路便可以根据第一控制信号,调节第一调节部和第二调节部的连接点(例如下文中的点a)的电压,以此调节第二调节部连接第一电池的正极和第二电池的正极的两端之间的阻抗,进而调节第一电池的放电电流,以使得第一电池和第二电池的电压的差值小于电压阈值,避免了电量的浪费,也延长了电子设备的续航时长。

4、例如,假设负载连接于第二电池(例如下文中的电池2)的正极,当第一电池的正极的第三电压与第二电池的正极的第四电压的压差大于电压阈值,且第三电压大于第四电压时,此时便需要减小第一电池的放电速度,增加第二电池的放电速度,以使得第三电压和第四电压的压差小于电压阈值。具体地,可以根据第一控制信号,调节第一调节部和第二调节部的连接点(例如下文中的点a)的电压,使得第二调节部连接第一电池的正极和第二电池的正极的两端之间的阻抗增加。因为负载连接于第二电池的正极,因此,第二调节部位于第一电池一侧,即第一电池对应的输出阻抗增加,使得第一电池的放电电流减小,放电速度也减小,便可以将第三电压和第四电压的压差减小至小于电压阈值。

5、在上述第一方面的一种可能的实现中,上述第一控制信号包括脉宽调制信号,且第一电压到第二电压的变化情况与第一控制信号的占空比的变化情况呈正相关关系或呈负相关关系。

6、基于此,可以通过向第一调节部输入不同占空比的第一控制信号来调整连接点的电压,从而调整第二调节部连接第一电池的正极和第二电池的正极的两端之间的阻抗。

7、在上述第一方面的一种可能的实现中,上述第一调节条件还包括第一电池的第一电流小于或等于第一电池的最大放电电流,且第二电池的第二电流小于或等于第二电池的最大放电电流。

8、也就是说,若第一电池的第一电流和第二电流均小于各自对应的最大放电电流,并且第一电池的正极的第三电压与第二电池的正极的第四电压的压差大于电压阈值,此种情况满足第一调节条件,可以基于上述供电电路,基于第一控制信号调整第三电压和第四电压的压差,使得压差小于电压阈值。如此,可以避免在一个电池(第一电池或第二电池)的电流大于对应的最大放电电流时仍然增加该电池的电流,进而避免损坏电池或电路。

9、在上述第一方面的一种可能的实现中,上述第一调节部还用于在第一电池的第一电流大于第一电池的最大放电电流,和/或第二电池的第二电流大于第二电池的最大放电电流的情况下,接收第二控制信号,其中,第二控制信号用于将连接点的电压从第五电压调整为第六电压;第二调节部被配置为在连接点的电压从第五电压调整为第六电压的情况下,连接第一电池的正极和第二电池的正极的两端之间的阻抗从第三阻抗变化为第四阻抗;并且,在第二调节部连接第一电池的正极和第二电池的正极的两端之间的阻抗从第三阻抗变化为第四阻抗的情况下,第一电池的第一电流小于或等于第一电池的最大放电电流,且第二电池的第二电流小于或等于第二电池的最大放电电流。

10、也就是说,若第一电流和第二电流中至少有一个大于对应的最大放电电流,便需要使电流减小至小于对应的最大放电电流,以避免电池长时间以过大电流放电而造成的性能下降等问题。

11、例如,假设负载连接于第二电池(例如下文中的电池2)的正极,当第一电池的第一电流大于第一电池的最大放电电流时,可以通过向第一调节模块输入第二控制信号,以使得第二调节部连接第一电池的正极和第二电池的正极的两端之间的阻抗由第三阻抗增加为第四阻抗,从而减小第一电池的放电电流。第二电池的第二电流大于第二电池的最大放电电流时的处理方式同理,此处不再赘述。

12、在第一方面的一种可能的实现中,上述电路还包括目标端口,目标端口用于接收第一电池的正极和第二电池的正极的放电电流或用电模块对第一电池的正极和第二电池的正极输入的充电电流;第二调节部包括第四端、第五端和第六端;其中,第五端连接第一电池的正极,第六端连接目标端口和第二电池的正极,并且,第一电池的正极和第五端间的阻抗与第六端和目标端口间的阻抗之和,小于第二电池的正极与目标端口之间的阻抗。

13、也就是说,目标端口是用于连接第二调节部、第二电池的正极的端口,可以理解,目标端口可以位于用电模块上。本技术提供的供电电路中,由于第一电池的正极和第五端间的阻抗与第六端和目标端口间的阻抗之和,小于第二电池的正极与目标端口之间的阻抗,通过增加第五端和第六端之间阻抗可以减小第一电池的放电电流,相应地,通过减小第五端和第六端之间阻抗可以增大第一电池的放电电流。

14、在第一方面的一种可能的实现中,上述第一调节部包括第一端、第二端和第三端;第一端接地,第二端用于接收第一控制信号;第三端与第四端连接,且第三端用于输出电压至第四端;第二调节部包括串联的多个场效应管,各个场效应管的栅极连接第四端,多个场效应管中的第一场效应管的第七端连接第五端,多个场效应管中的第二场效应管的第八端连接第六端,其中,第七端为第一场效应管的源极和漏极中未连接其他场效应管的一端,第八端为第二场效应管的源极和漏极中未连接其他场效应管的一端;第一电池的负极和第二电池的负极接地。

15、在一些实现方式中,由于不同类型的场效应管的导通阻抗随栅极电压变化的变化趋势不同,第二调节部包括的多个场效应管的类型可以相同。如此便可以使得第一调节部和第二调节部的连接点的电压变化时,多个场效应管的栅极电压对应变化。基于场效应管的性质,栅极电压的变化可以导致场效应管的导通阻抗变化,进而改变第二调节部连接第一电池的正极和第二电池的正极的两端之间的阻抗的变化。

16、可选地,上述多个场效应管中至少有两个场效应管可以反向放置,以实现电流的完全关断。

17、在第一方面的一种可能的实现中,上述第二调节部还包括第一电阻,第一调节部还包括第二电阻、第三电阻、第一电容、第二电容和第三场效应管;其中,第一电阻的一端连接第四端,第一电阻的另一端连接多个场效应管中的任一场效应管的源极或漏极;第二电阻的一端连接第二端,第二电阻的另一端连接第一电容的一端、第三电阻的一端和第三场效应管的栅极;第三场效应管的源极连接第二电容的一端和第三端、第三场效应管的漏极连接第一端,或者第三场效应管的漏极连接第二电容的一端和第三端、第三场效应管的源极连接第一端;第一电容的另一端、第三电阻的另一端、第二电容的另一端连接第一端。

18、基于上述描述的第一调节部、第二调节部的内部结构,第一调节部和第二调节部的连接点的电压的变化情况与第一控制信号的占空比的变化情况呈正相关关系或呈负相关关系,也就是说,第一调节部包括的第三场效应管的类型既可以是pmos管,也可以是nmos管。例如,若连接点的电压的变化情况与第一控制信号的占空比的变化情况呈负相关关系,则第三场效应管为nmos管,也即第一控制信号的占空比增加,第三场效应管栅极的输入电压增加,第三场效应管的阻抗减小,分压减小,便使得连接点的电压减小。

19、此外,第二调节部包括的串联的多个场效应管的类型既可以是pmos管,也可以是nmos管,只要确保多个场效应管的类型一致即可。本技术不对多个场效应管的串联方式加以限定,示例性地,任意相邻的两个场效应管之间可以通过源极和源极连接,也可以通过漏极和漏极连接,或者通过源极和漏极连接等。

20、在第一方面的一种可能的实现中,上述第三场效应管为n沟道增强型场效应管,第二调节部包括的多个场效应管为p沟道增强型场效应管,并且,第三场效应管的栅极连接第二电阻的另一端、第一电容的一端、第三电阻的一端,第三场效应管的漏极连接第二电容的一端和第三端,第三场效应管的源极连接第一端;并且,在满足第一调节条件,且第三电压大于第四电压的情况下,第一控制信号的占空比由第一占空比增加为第二占空比,第一电压大于第二电压,第一阻抗大于第二阻抗;在满足第一调节条件,且第四电压大于第三电压的情况下,第一控制信号的占空比由第一占空比减小为第三占空比,第一电压小于第二电压,第一阻抗小于第二阻抗。

21、在满足第一调节条件,且第三电压大于第四电压,也即第一电池的电压大于第二电池的电压的情况下,可以将第一控制信号的占空比由第一占空比增加至第二占空比,增加第一控制信号作用于第三场效应管的栅极的电压,从而减小第三场效应管的导通阻抗。由于第三电阻的阻值不变,在第三场效应管的导通阻抗减小时,第三场效应管的漏极的分压减小,第二调节部中的多个场效应管的栅极的电压减小、导通阻抗减小,第一电池的放电电流增加、放电速度增加,以此便可以减小第三电压和第四电压的压差至小于电压阈值。

22、在满足第一调节条件,且第四电压大于第三电压,也即第一电池的电压小于第二电池的电压的情况下,可以将第一控制信号的占空比由第一占空比减小至第三占空比,减小第一控制信号作用于第三场效应管的栅极的电压,从而增加第三场效应管的导通阻抗。由于第三电阻的阻值不变,在第三场效应管的导通阻抗增加时,第三场效应管的漏极的分压增大,第二调节部中的多个场效应管的栅极的电压增大、导通阻抗增大,第一电池的放电电流减小、放电速度减慢,以此便可以减小第三电压和第四电压的压差至小于电压阈值。

23、其中,第一占空比可以为第三电压和第四电压的差值小于电压阈值时的占空比,当第三电压和第四电压的差值大于电压阈值时,便可以改变第一占空比至第二占空比或第三占空比,以调整压差至小于电压阈值。此外,第一占空比还可以是在压差大于电压阈值的情况下,对压差进行调整时的当前占空比。可以理解,在调节压差至小于电压阈值时,可能需要经过多次调节第一控制信号的占空比才能使得压差小于电压阈值,因此,若基于第一占空比调节压差之后,压差尚未小于电压阈值,便可以进步调节第一占空比为第二占空比或者第三占空比,反复进行此步骤,直至第三电压和第四电压的压差小于电压阈值为止。

24、在上述第一方面的一种可能的实现中,上述第一调节部从控制模块接收第一控制信号,控制模块位于供电电路外部。

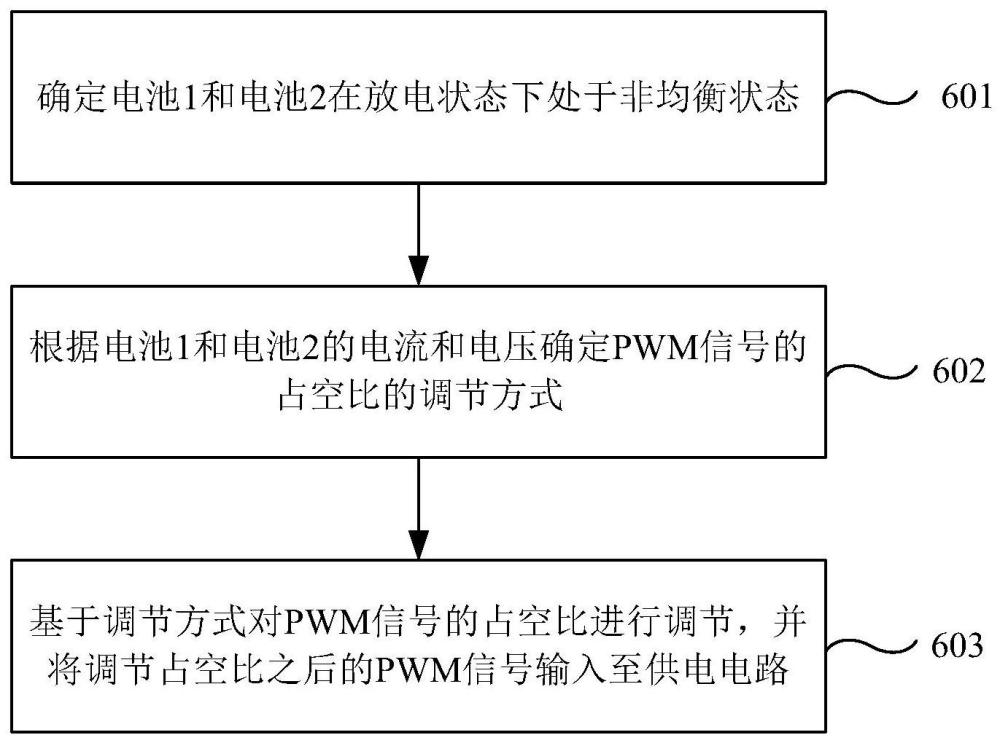

25、第二方面,本技术提供一种供电方法,该方法应用于电子设备,且该电子设备包括控制模块、第一电池、第二电池、第一调节部和第二调节部,其中,第一调节部连接于控制模块和第二调节部,第二调节部连接于第一电池的正极和第二电池的正极;并且,方法包括:控制模块在满足第一调节条件的情况下,向第一调节部输出第一控制信号,其中,第一调节条件包括第一电池的正极的第三电压与第二电池的正极的第四电压的压差大于电压阈值;第一调节部基于第一控制信号,将第一调节部和第二调节部的连接点的电压从第一电压调整为第二电压;并且,在连接点的电压从第一电压调整为第二电压的情况下,第二调节部连接第一电池的正极和第二电池的正极的两端之间的阻抗从第一阻抗调节为第二阻抗。

26、在本技术中,电子设备既可以为单屏设备,也可以为可折叠设备。以电子设备为可折叠设备为例,此种情况下,第一电池和第二电池分别设置于电子设备的折叠轴的两侧。

27、在上述第一方面的一种可能的实现中,在第二调节部连接第一电池的正极和第二电池的正极的两端之间的阻抗从第一阻抗变化为第二阻抗的情况下,第一电池的正极的第三电压与第二电池的正极的第四电压的压差小于电压阈值。

28、本技术提供的供电方法,根据第一控制信号调节第一调节部和第二调节部的连接点的电压,以此调节第二调节部连接第一电池的正极和第二电池的正极的两端之间的阻抗,进而调节第一电池的电流,减小电子设备包括的第一电池和第二电池的电压的差值至压差小于电压阈值,避免了电量的浪费,也延长了电子设备的续航时长。

29、在上述第二方面的一种可能的实现中,上述第一控制信号包括脉宽调制信号,且第一电压到第二电压的变化情况与第一控制信号的占空比的变化情况呈正相关关系或呈负相关关系。

30、在上述第二方面的一种可能的实现中,上述第一调节条件还包括第一电池的第一电流小于或等于第一电池的最大放电电流,且第二电池的第二电流小于或等于第二电池的最大放电电流。

31、在上述第二方面的一种可能的实现中,上述方法还包括:控制模块在第一电池的第一电流大于第一电池的最大放电电流,和/或第二电池的第二电流大于第二电池的最大放电电流的情况下,向第一调节部输出第二控制信号;第一调节部基于第二控制信号,将连接点的电压从第五电压调整为第六电压;并且,在连接点的电压从第五电压调整为第六电压的情况下,第二调节部连接第一电池的正极和第二电池的正极的两端之间的阻抗从第三阻抗变化为第四阻抗;在第二调节部连接第一电池的正极和第二电池的正极的两端之间的阻抗从第三阻抗变化为第四阻抗的情况下,第一电池的第一电流小于或等于第一电池的最大放电电流,且第二电池的第二电流小于或等于第二电池的最大放电电流。

32、在上述第二方面的一种可能的实现中,上述电子设备还包括用电模块,用电模块用于接收第一电池的正极和第二电池的正极的放电电流或对第一电池的正极和第二电池的正极输入充电电流;第二调节部包括第四端、第五端和第六端;其中,第五端连接第一电池的正极,第六端连接用电模块和第二电池的正极,并且,第一电池的正极和第五端间的阻抗与第六端和用电模块间的阻抗之和,小于第二电池的正极与用电模块之间的阻抗。

33、在上述第二方面的一种可能的实现中,上述第一调节部包括第一端、第二端和第三端;第一端接地,第二端用于接收第一控制信号;第三端与第四端连接,且第三端用于输出电压至第四端;第二调节部包括串联的多个场效应管,各个场效应管的栅极连接第四端,多个场效应管中的第一场效应管的第七端连接第五端,多个场效应管中的第二场效应管的第八端连接第六端,其中,第七端为第一场效应管的源极和漏极中未连接其他场效应管的一端,第八端为第二场效应管的源极和漏极中未连接其他场效应管的一端;第一电池的负极和第二电池的负极接地。

34、在上述第二方面的一种可能的实现中,上述第二调节部还包括第一电阻,第一调节部还包括第二电阻、第三电阻、第一电容、第二电容和第三场效应管;其中,第一电阻的一端连接第四端,第一电阻的另一端连接多个场效应管中的任一场效应管的源极或漏极;第二电阻的一端连接第二端,第二电阻的另一端连接第一电容的一端、第三电阻的一端和第三场效应管的栅极;第三场效应管的源极连接第二电容的一端和第三端、第三场效应管的漏极连接第一端,或者第三场效应管的漏极连接第二电容的一端和第三端、第三场效应管的源极连接第一端;第一电容的另一端、第三电阻的另一端、第二电容的另一端连接第一端。

35、在上述第二方面的一种可能的实现中,上述第三场效应管为n沟道增强型场效应管,第二调节部包括的多个场效应管为p沟道增强型场效应管,并且,第三场效应管的栅极连接第二电阻的另一端、第一电容的一端、第三电阻的一端,第三场效应管的漏极连接第二电容的一端和第三端,第三场效应管的源极连接第一端;并且,控制模块在满足第一调节条件的情况下,向第一调节部输出第一控制信号,包括:在满足第一调节条件的情况下,若第三电压大于第四电压,控制模块向第一调节部输出的控制信号由第三控制信号调节为第一控制信号,其中,第一控制信号的占空比大于第三控制信号的占空比;在满足第一调节条件的情况下,若第四电压大于第三电压,控制模块向第一调节部输出的控制信号由第四控制信号调节为第一控制信号,其中,第一控制信号的占空比小于第四控制信号的占空比。

36、第三方面,本技术提供一种芯片,该芯片包括上述第一方面及第一方面的任一种可能的供电电路。

37、第四方面,本技术提供一种电子设备,该电子设备可以包括第一电池、第二电池以及上述第一方面及第一方面的任一种可能的供电电路。

38、在上述第四方面的一种可能实现中,上述电子设备为可折叠设备,并且第一电池和第二电池分别设置于电子设备的折叠轴的两侧。

39、可以理解,上述第二方面至第五方面的有益效果可以参考前述第一方面,此处不再赘述。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!