液冷结构及电子装置的制作方法

本技术涉及冷却结构领域,尤其涉及一种液冷结构及电子装置。

背景技术:

1、随着服务器功率越来越高,服务器的发热量也明显增大,为了应对服务器的散热要求,液冷散热越来越普遍地出现在服务器散热中。

2、通过液态的冷却介质接触服务器内的发热单元,可以对发热单元进行快速冷却。在此过程中还需要驱动冷却介质在发热单元表面运动,才能快速带走热量。冷却介质的其中一种驱动形式为:控制冷却介质相变。一方面可以通过相变潜热的形式吸收更多的热量,另一方面气态冷却介质可以自发远离发热单元,加速发热单元表面的冷却介质运动。

3、但是现有技术中,需要控制冷却介质的收集形态,以便于冷却介质的循环利用。比如,需要将发热单元设置在高压空间内,以便相变后的冷却介质在该空间内重新变回液态再实现回收再利用。将冷却介质限制在高压空间中需要耐高压且密封的容器,这种容器不仅不易制造,而且故障率较高,使得使用这种液冷散热的服务器需要经常检修。

技术实现思路

1、本技术提供了一种液冷结构及电子装置,便于冷却介质的回收再利用。

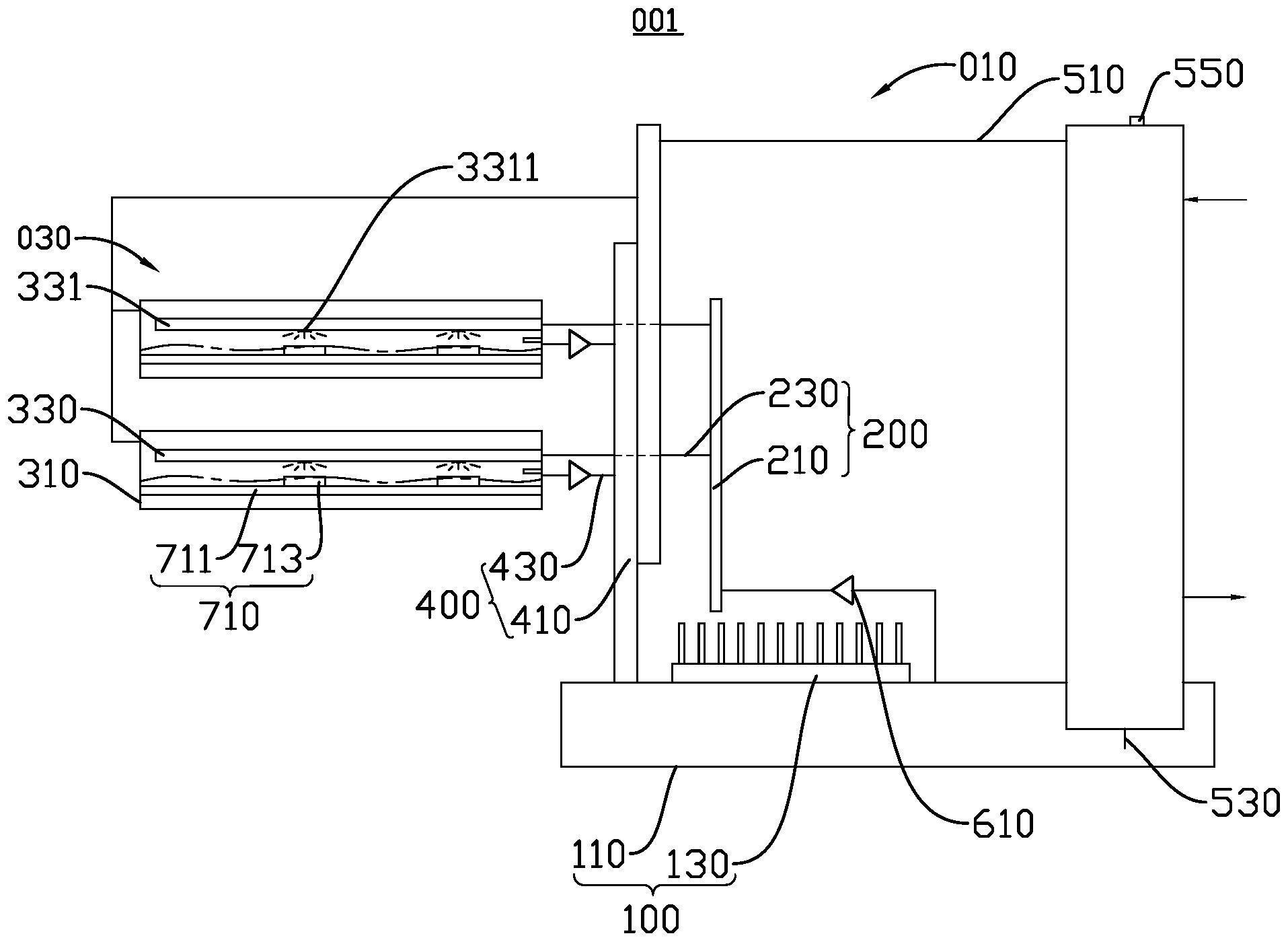

2、本技术实施例的第一方面提供一种液冷结构,包括储液部、液冷部、冷凝器和回液通道。所述储液部具有储液腔,所述储液腔用于储存液态的冷却介质。所述液冷部包括密封件和喷射件,所述密封件内形成第一密封腔,所述第一密封腔用于容置待冷却件,所述喷射件与所述储液腔连通,所述喷射件用于喷射所述冷却介质至所述待冷却件,使得所述冷却介质相变吸热。所述冷凝器与所述第一密封腔和所述储液腔连通,用于冷却所述第一密封腔内气态的所述冷却介质形成液态的所述冷却介质。所述回液通道连通所述第一密封腔和所述储液腔,用于传输所述第一密封腔内液态的所述冷却介质至所述储液腔。

3、这种液冷结构中,冷却介质喷射至待冷却件,通过相变的形式吸收待冷却件的热量形成液态冷却介质和气态冷却介质。而针对两种形态的冷却介质,无需特别控制第一密封腔内的压强,也即第一密封腔内可以维持在大气压水平,液冷部也可以正常运行。液态的冷却介质可以通过储液部回收,气态的冷却介质可以通过冷凝器回收。因此,密封件在较低的承压性能下依然可以正常运行,降低密封件的故障率,而且使得液冷结构能够具有较低的制造难度。两种形态的冷却介质回收至储液腔后,可以通过储液腔再利用至喷射件进行喷射。

4、基于第一方面,一种可能的实现方式中,所述喷射件包括喷淋板。所述喷淋板内形成喷淋腔,所述喷淋腔与所述储液腔连通。所述喷淋板还设置有至少一个喷淋孔,所述喷淋孔朝向对应的所述待冷却件。

5、在该可能的实现方式中,该液冷结构通过喷淋板接收储液腔流出的冷却介质,通过喷淋板上布置的喷淋孔来对应待冷却件。一个喷淋板上可以对应多个喷淋孔,则可以通过一个喷淋板对应向多个待冷却件喷射冷却介质。

6、基于第一方面,一种可能的实现方式中,所述喷射件包括分流管路和多个喷淋头。所述分流管路包括主管路和多个支管路,所述多个支管路与所述主管路连通,所述主管路与所述储液腔连通。多个所述喷淋头与多个所述支管路一一对应连接,所述喷淋头朝向对应的所述待冷却件。

7、在该可能的实现方式中,该液冷结构中通过主管道与储液腔连通,再通过支管路将冷却介质分流至各个喷淋头,喷淋头再向对应的待冷却件喷射冷却介质。

8、基于第一方面,一种可能的实现方式中,所述液冷结构还包括第一流体驱动件。所述第一流体驱动件一端连通所述储液腔,另一端连通所述喷射件,用于驱动所述储液腔的液态的所述冷却介质传输至所述液冷部。

9、在该可能的实现方式中,该液冷结构中通过设置于储液腔和喷射件之间的第一流体驱动件实现冷却介质的驱动。一方面,可以实现将处于低处的储液腔内冷却介质带到相对高处的喷射件处。另一方面,控制第一流体驱动件的功率则可以控制喷射件处的流量,方便了喷射件的流量控制。

10、基于第一方面,一种可能的实现方式中,所述冷凝器的一端伸入所述储液腔内。

11、在该可能的实现方式中,该液冷结构中冷凝器除了对通入其中的气态冷却介质进行冷却,还可以为储液腔提供冷量,使得储液腔内的冷却介质也得到的冷却。

12、基于第一方面,一种可能的实现方式中,所述储液部包括储液件和冷却件。所述储液腔设置于所述储液件内。所述冷却件与所述储液件连接,用于为所述储液件提供冷量。

13、在该可能的实现方式中,该液冷结构通过冷却件冷却储液腔内的冷却介质,使得冷却介质传输至喷射件时具有更低的温度,能够提高冷却介质对待冷却件的冷却效果。

14、基于第一方面,一种可能的实现方式中,所述液冷部还包括液位传感器和第二流体驱动件。所述液位传感器与所述第二流体驱动件电性连接。所述液位传感器设置于所述第一密封腔内,用于感应所述第一密封腔内液态的所述冷却介质的位置。所述第二流体驱动件一端连通所述第一密封腔,另一端连通所述储液腔,用于驱动所述第一密封腔内的液态的所述冷却介质传输至所述储液腔。

15、在该可能的实现方式中,该液冷结构通过液位传感器和第二流体驱动件主动将第一密封腔内的冷却介质传输至储液腔。当冷却介质流出第一密封腔的速度过慢导致液位上升时,可以通过第二流体驱动件提高冷却介质流出第一密封腔的流动通量。

16、基于第一方面,一种可能的实现方式中,所述回液通道与所述密封件可拆卸连接。

17、在该可能的实现方式中,该液冷结构中回液通道可拆卸的形式与密封件连接。便于储液部和液冷部的组装。

18、基于第一方面,一种可能的实现方式中,所述液冷结构还包括供液通道,所述喷射件与所述储液腔通过所述供液通道连通,所述供液通道与所述密封件可拆卸连接。

19、在该可能的实现方式中,该液冷结构中供液通道可拆卸的形式与密封件连接。便于储液部和液冷部的组装。

20、基于第一方面,一种可能的实现方式中,所述液冷部的数量为多个。多个所述液冷部与一个所述储液部连通。

21、在该可能的实现方式中,该液冷结构通过一个储液部能够同时为多个液冷部提供冷却介质。提高了液冷结构的拓展性能。

22、本技术实施例的第二方面提供一种电子装置,包括pcba和第一方面提供的所述液冷结构。所述pcba包括pcb和芯片,所述pcb与所述芯片固定连接。所述pcb固定在所述第一密封腔内,所述芯片形成所述待冷却件。

23、这种电子装置中,通过液冷结构对芯片散热,通过冷却介质的相变带走芯片的热量,具有较佳的散热效果。

24、基于第二方面,一种可能的实现方式中,所述pcba还包括散热件,所述散热件与所述pcb连接,所述散热件一面与所述芯片接触,另一面朝向所述喷射件。

25、在该可能的实现方式中,散热件可以扩大芯片的散热面积,芯片的热量传递至散热件上之后,再通过冷却介质直接作用于散热件,将散热件的热量带走。进一步提高芯片的散热效率。

26、基于第二方面,一种可能的实现方式中,所述散热件包括散热座和散热翅片,所述散热座与所述芯片接触,所述散热翅片固定于所述散热座远离所述芯片的一端。

27、在该可能的实现方式中,散热翅片能够增加散热件的散热面积,冷却介质直接作用于散热翅片,将散热件的热量带走。进一步提高芯片的散热效率。

28、基于第二方面,一种可能的实现方式中,所述pcba还包括密封罩,所述密封罩与所述pcb固定连接形成第二密封腔,所述芯片设置于所述第二密封腔内。所述密封罩具有第一开口和第二开口。所述喷射件通过所述第一开口向所述第二密封腔内喷射液态的所述冷却介质,多余的所述冷却介质能够通过所述第二开口流出所述第二密封腔。

29、在该可能的实现方式中,密封罩能够储存一定量的液态冷却介质,使得芯片部分浸没于液态冷却介质中,从第一开口喷射的液态冷却介质接触到芯片后,一部分会相变形成气态冷却介质。第二密封腔内多余的气态冷却介质和液态冷却介质均通过第二开口流出第二密封腔,并进一步传输至储液腔内。

30、本技术实施例的第三方面提供一种服务器,包括服务器节点和第一方面提供的所述液冷结构。所述服务器节点包括壳体和pcba。所述壳体形成所述密封件。所述pcba包括pcb和芯片,所述pcb与所述芯片固定连接。所述pcb固定在所述第一密封腔内,所述芯片形成所述待冷却件。

31、这种服务器也即一种电子装置。这种服务器中,通过液冷结构对芯片散热,通过冷却介质的相变带走芯片的热量,具有较佳的散热效果。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!