LC谐振器以及LC滤波器的制作方法

lc谐振器以及lc滤波器

技术领域

1.本发明涉及lc谐振器以及lc滤波器。

背景技术:

2.以往,已知有lc谐振器以及lc滤波器。例如,在国际公开第2007/119356号(专利文献1)中,公开有层叠带通滤波器。该层叠带通滤波器包含多个lc并联谐振器。在多个lc并联谐振器中的每个并联谐振器中,两个导通电极分别从线路电极延伸到电容器电极以及接地连接电极。由线路电极以及两个导通电极形成环状的电感器,并且由电容器电极以及接地连接电极形成电容器。在从多个lc并联谐振器的排列方向观察时,lc并联谐振器配置为多个lc并联谐振器的各自的环面的至少一部分相互重叠,从而能够提高相邻的lc并联谐振器间的耦合度(感应耦合)。其结果是,能够实现层叠带通滤波器的宽带化。

3.专利文献1:国际公开第2007/119356号

4.通过调整阻抗成为极值的lc谐振器的谐振频率来实现lc滤波器的特性(例如通过特性、或反射特性、或衰减特性)的情况较多。为了改善lc滤波器的特性,需要增加该lc滤波器所包含的lc谐振器的数量。但是,若增加lc谐振器的数量,则滤波器大型化,其结果是,插入损失可能增加。

技术实现要素:

5.本发明是为了解决上述那样的课题而完成的,其目的在于改善lc滤波器的特性,并且抑制lc滤波器的大型化。

6.本发明的一个实施方式的lc谐振器具备第一平面电极、第二平面电极、第一线路电极、第一导通导体、第二导通导体以及第三平面电极。第二平面电极在特定方向上与第一平面电极的至少一部分对置。第一导通导体以及第二导通导体从第一线路电极沿特定方向延伸,并分别与第一平面电极以及第二平面电极连接。第三平面电极在特定方向上与第二平面电极的至少一部分对置。第二平面电极在特定方向上配置在第一平面电极与第三平面电极之间。

7.根据本发明的一个实施方式的lc谐振器,第三平面电极在特定方向上与第二平面电极的至少一部分对置,并且第二平面电极在特定方向上配置在第一平面电极与第三平面电极之间,从而能够改善lc滤波器的特性,并且抑制lc滤波器的大型化。

附图说明

8.图1是实施方式1的lc谐振器的等效电路图。

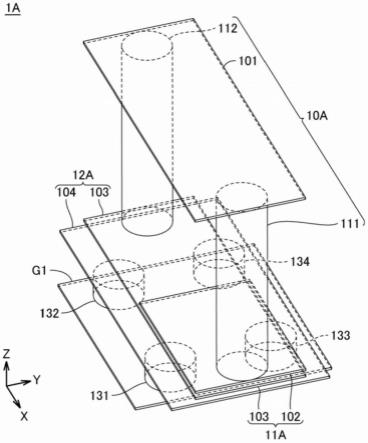

9.图2是图1的lc谐振器的外观立体图。

10.图3是形成于图2的层叠体的内部的电极结构的外观立体图。

11.图4是从y轴方向俯视图3的电极结构的图。

12.图5是从x轴方向俯视图3的电极结构的图。

13.图6是实施方式1的比较例1的lc并联谐振器的等效电路图。

14.图7是实施方式1的比较例2的lc谐振器的等效电路图。

15.图8是一并示出图1的lc谐振器、图6的lc并联谐振器以及图7的lc谐振器的各自的通过特性的图。

16.图9是实施方式1的变形例的lc谐振器的等效电路图。

17.图10是作为实施方式2的lc滤波器的一个例子的带通滤波器的等效电路图。

18.图11是图10的带通滤波器的外观立体图。

19.图12是形成于图11的层叠体的内部的电极结构的外观立体图。

20.图13是从y轴方向俯视图12的电极结构的图。

21.图14是从x轴方向俯视图12的电极结构的图。

22.图15是实施方式2的比较例的带通滤波器的等效电路图。

23.图16是图15的带通滤波器的电极结构的外观立体图。

24.图17是从y轴方向俯视图16的电极结构的图。

25.图18是从x轴方向俯视图16的电极结构的图。

26.图19是一并示出图10的带通滤波器的通过特性(直线)以及图15的带通滤波器的通过特性(虚线)的图。

27.图20是实施方式2的变形例的带通滤波器的等效电路图。

28.图21是作为实施方式3的lc滤波器的一个例子的带通滤波器的等效电路图。

29.图22是图21的带通滤波器的外观立体图。

30.图23是形成于图22的层叠体的内部的电极结构的外观立体图。

31.图24是从y轴方向俯视图23的电极结构的图。

32.图25是从x轴方向俯视图23的电极结构的图。

33.图26是表示图21的带通滤波器的通过特性的图。

34.图27是实施方式3的变形例的带通滤波器的等效电路图。

35.图28是实施方式4的带通滤波器的等效电路图。

36.图29是表示图28的带通滤波器的通过特性的图。

37.图30是实施方式4的变形例的带通滤波器的等效电路图。

38.图31是作为实施方式5的lc滤波器的一个例子的带通滤波器的等效电路图。

39.图32是表示图31的带通滤波器的通过特性的图。

40.图33是实施方式5的变形例的带通滤波器的等效电路图。

41.图34是表示图33的带通滤波器的通过特性的图。

42.图35是实施方式6的带通滤波器的等效电路图。

43.图36是表示图35的带通滤波器的通过特性的图。

具体实施方式

44.以下,参照附图对实施方式进行详细说明。此外,在图中对同一结构标注同一参照附图标记。

45.[实施方式1]

[0046]

图1是实施方式1的lc谐振器1a的等效电路图。如图1所示,lc谐振器1a连接在输入

输出端子p11、p12的连接节点与接地点gnd之间。

[0047]

lc谐振器1a具备电感器10a、电容器11a以及电容器12a。电感器10a以及电容器11a并联连接在电容器12a的一个电极与输入输出端子p11以及p12的连接节点之间,形成lc并联谐振电路。电容器12a的另一个电极接地。电感器10a以及电容器12a串联连接在接地点gnd与输入输出端子p11以及p12的连接节点之间,形成lc串联谐振电路。

[0048]

图2是图1的lc谐振器1a的外观立体图。在图2中,x轴、y轴以及z轴相互正交。在图3~图5、图11~图14、图16~图18、图22~图25中也同样。如图2所示,lc谐振器1a形成为在z轴方向层叠多个电介质层而成的层叠体180。在层叠体190的底面,形成有接地端子g1。

[0049]

图3是形成于图2的层叠体180的内部的电极结构的外观立体图。图4是从y轴方向俯视图3的电极结构的图。图5是从x轴方向俯视图3的电极结构的图。如图3~图5所示,lc谐振器1a具备线路电极101(第一线路电极)、平面电极102(第一平面电极)、平面电极103(第二平面电极)、导通导体111(第一导通导体)、导通导体112(第二导通导体)、接地电极104(第三平面电极)以及导通导体131、132、133、134。

[0050]

平面电极103在z轴方向(特定方向)上与平面电极102的至少一部分对置。平面电极102、103形成电容器11a。

[0051]

线路电极101沿x轴方向延伸。导通导体111、112从线路电极101的两端部分别沿z轴方向延伸,并分别与平面电极102、103连接。导通导体111、线路电极101以及导通导体112形成电感器10a。

[0052]

平面电极103在z轴方向上配置在平面电极102与接地电极104之间。接地电极104在z轴方向上与平面电极103的至少一部分对置。平面电极103以及接地电极104形成电容器12a。

[0053]

接地电极104通过各个导通导体131~134与接地端子g1连接而接地。此外,图1的输入输出端子p11、p21例如与平面电极102或者导通导体111连接。

[0054]

在lc谐振器1a中,形成电感器10a的导通导体111、112各自的z轴方向的长度不同,导通导体112比导通导体111长。因此,电流集中从线路电极101的中央部分偏向导通导体112之间。其结果是,能够改善由在线路电极101的边缘部产生电流集中引起的损失的恶化。

[0055]

图6是实施方式1的比较例1的lc并联谐振器9a的等效电路图。lc并联谐振器9a的结构是从图1的lc谐振器1a中除去电容器12a后的结构。由于除了这些结构以外的结构相同,所以不再赘述。如图6所示,电感器10a以及电容器11a被接地。

[0056]

图7是实施方式1的比较例2的lc谐振器9b的等效电路图。lc谐振器9b的结构是对图6的lc并联谐振器9a追加了电容器13a后的结构。由于除了这些结构以外的结构相同,所以不再赘述。如图7所述,电感器10a以及电容器13a串联连接在接地点gnd与输入输出端子p11以及p12的连接节点之间。电容器11a以及电容器13a并联连接在接地点gnd与输入输出端子p11以及p12的连接节点之间。lc谐振器9b包含由电感器10a和电容器11a形成的lc并联谐振器以及由电感器10a和电容器13a形成的lc串联谐振器。

[0057]

图8是一并示出图1的lc谐振器1a、图6的lc并联谐振器9a以及图7的lc谐振器9b的各自的通过特性的图。在图8中,曲线c1、c9a、c9b分别表示lc谐振器1a的通过特性、lc并联谐振器9a的通过特性以及lc谐振器9b的通过特性。此外,图8所示的各通过特性是电容器11a~13a的各自的电容相同的情况下的通过特性。

[0058]

如图8所示,在lc并联谐振器9a的通过特性中,在频率f90中衰减量成为极小。在lc谐振器9b的通过特性中,在频率f91处衰减量成为极大,在频率f92(>f91)处衰减量成为极小。在lc谐振器1a的通过特性中,在频率f11处衰减量成为极大,在频率f12(>f11)处衰减量成为极小。

[0059]

若对lc谐振器1a的通过特性和lc并联谐振器9a的通过特性进行比较,由于lc并联谐振器9a中不包含lc串联谐振器,所以在lc并联谐振器9a的通过特性中不产生衰减量成为极大的衰减极。通过使用lc谐振器1a来形成lc滤波器,与使用lc并联谐振器9a来形成lc滤波器的情况相比,能够改善衰减特性,该衰减特性是不使通带外的信号通过这样的性能的指标。另外,由于不需要用于产生衰减极的另外的lc谐振器,所以能够减小lc滤波器的尺寸。

[0060]

若对lc谐振器1a的通过特性和lc谐振器9b的通过特性进行比较,衰减量成为极大的频率以及衰减量成为极小的频率均是lc谐振器1a的一方较低。衰减量成为极大的频率以及衰减量成为极小的频率分别取决于lc串联谐振器的谐振频率以及lc并联谐振器的谐振频率。形成lc谐振器的电感器的电感以及电容器的电容越小,lc谐振器的谐振频率越高。通过使lc谐振器1a所包含的电感器的电感以及电容器的电容分别小于lc谐振器9b所包含的电感器的电感以及电容器的电容,能够使lc谐振器1a的通过特性接近lc谐振器9b的通过特性。即,在实现具有所希望的通过特性的lc滤波器的情况下,使用lc谐振器1a与使用lc谐振器9b的情况相比,能够减小lc滤波器的尺寸。

[0061]

在lc谐振器1a中,对电容器12a接地的结构进行了说明。电容器12a也可以不接地。图9是实施方式1的变形例的lc谐振器1b的等效电路图。在图9中,在图1中接地的电容器12a的第三平面电极与输入输出端子p10连接。由于除了这些结构以外的结构相同,所以不在赘述。

[0062]

以上,根据实施方式1以及变形例的lc谐振器,能够改善lc滤波器的特性,并且抑制lc滤波器的大型化。

[0063]

在实施方式2~6中,对包含实施方式1的lc谐振器的lc滤波器进行说明。在实施方式2中对包含两个lc谐振器的2级lc滤波器进行说明,在实施方式3、4、5中对包含4个lc谐振器的4级lc滤波器进行说明,在实施方式6中对包含5个lc谐振器的5级lc滤波器进行说明。

[0064]

[实施方式2]

[0065]

图10是作为实施方式2的lc滤波器的一个例子的带通滤波器200的等效电路图。如图10所示,带通滤波器200具备输入输出端子p21(第一端子)、输入输出端子p22(第二端子)、lc谐振器1(第一lc谐振器)、lc谐振器2(第二lc谐振器)、电容器c12以及电感器lg。带通滤波器200是2级带通滤波器。

[0066]

电感器lg的一端与接地点gnd连接。lc谐振器1连接在输入输出端子p21与电感器lg的另一端之间。lc谐振器2连接在输入输出端子p22与电感器lg的另一端之间。在lc谐振器1与lc谐振器2之间,产生磁耦合m12。电容器c12连接在lc谐振器1与lc谐振器2之间。电容器c12表示在lc谐振器1与lc谐振器2之间产生的电容耦合。

[0067]

lc谐振器1包含电感器10和电容器11、12。lc谐振器2包含电感器20和电容器21、22。lc谐振器1、lc谐振器2分别具有与图1所示的lc谐振器1a相同的结构。即,电感器10、电容器11、电容器12分别对应于电感器10a、电容器11a、电容器12a。电感器20、电容器21、电容

器22分别对应于电感器10a、电容器11a、电容器12a。

[0068]

图11是图10的带通滤波器200的外观立体图。如图11所示,带通滤波器200形成为在z轴方向上层叠多个电介质层而成的层叠体280。在层叠体280的底面,形成有输入输出端子p21、p22、接地端子g2。输入输出端子p21、p22以及接地端子g2例如是在层叠体280的底面规则地配置有平面电极的lga(land grid array:栅格阵列封装)端子。层叠体280的底面连接于未图示的电路基板。

[0069]

图12是形成于图11的层叠体280的内部的电极结构的外观立体图。图13是从y轴方向俯视图12的电极结构的图。图14是从x轴方向俯视图12的电极结构的图。如图12~图14所示,带通滤波器200具备线路电极211(第一线路电极)、平面电极212(第一平面电极)、平面电极213(第二平面电极)、导通导体231(第一导通导体)以及导通导体232(第二导通导体)。带通滤波器200还具备线路电极221(第一线路电极)、平面电极222(第一平面电极)、平面电极223(第二平面电极)、导通导体241(第一导通导体)以及导通导体242(第二导通导体)。带通滤波器200还具备接地电极204(第三平面电极)以及导通导体251、252、261、262、263、271、272。

[0070]

平面电极213在z轴方向上与平面电极212的至少一部分对置。平面电极212、213形成电容器11。平面电极212通过导通导体251、252与输入输出端子p21连接。

[0071]

线路电极211沿x轴方向延伸。导通导体231、232从线路电极211的两端部分别沿z轴方向延伸,并分别与平面电极212、213连接。导通导体231、线路电极211以及导通导体232形成电感器10。

[0072]

平面电极213在z轴方向上配置在平面电极212与接地电极204之间。接地电极204在z轴方向上与平面电极213的至少一部分对置。平面电极213以及接地电极204形成电容器12。

[0073]

平面电极223在z轴方向上与平面电极222的至少一部分对置。平面电极222、223形成电容器21。平面电极222通过导通导体271、272与输入输出端子p22连接。

[0074]

线路电极221沿x轴方向延伸。导通导体241、242从线路电极221的两端部分别沿z轴方向延伸,并分别与平面电极222、223连接。导通导体241、线路电极221以及导通导体242形成电感器20。

[0075]

平面电极223在z轴方向上配置在平面电极222与接地电极204之间。接地电极204在z轴方向上与平面电极223的至少一部分对置。平面电极223以及接地电极204形成电容器22。

[0076]

接地电极204通过各个导通导体261~263与接地端子g2连接而接地。导通导体261~263形成电感器lg。

[0077]

图15是实施方式2的比较例的带通滤波器900的等效电路图。带通滤波器900的结构是将图10的lc谐振器1、2分别置换为lc并联谐振器91、92的结构。lc并联谐振器91的结构是从lc谐振器1除去电容器12后的结构。lc并联谐振器92的结构是从lc谐振器2除去电容器22后的结构。由于除了这些结构以外相同,所以不再赘述。如图15所示,电感器10以及电容器11接地。电感器20以及电容器21接地。

[0078]

带通滤波器900与带通滤波器200相同形成为在z轴方向上层叠多个电介质层而成的层叠体。带通滤波器900的外观立体图由于与图11所示的带通滤波器200的外观立体图相

同,所以不再赘述。使用图16~18,对形成于该层叠体的内部的电极结构进行说明。

[0079]

图16是图15的带通滤波器900的电极结构的外观立体图。图17是从y轴方向俯视图16的电极结构的图。图18是从x轴方向俯视图16的电极结构的图。如图16~图18所示,带通滤波器900具备线路电极911、平面电极912以及导通导体931、932。带通滤波器900还具备线路电极921、平面电极922以及导通导体941、942。带通滤波器900还具备接地电极904、平面电极903以及导通导体950、961、962、963、970。

[0080]

线路电极911沿x轴方向延伸。导通导体931、932从线路电极911的两端部分别沿z轴方向延伸,并分别与平面电极912以及接地电极904连接。导通导体931、线路电极911以及导通导体932形成电感器10。

[0081]

接地电极904在z轴方向上与平面电极912的至少一部分对置。平面电极912以及接地电极904形成电容器11。平面电极912通过导通导体950与输入输出端子p21连接。

[0082]

线路电极921沿x轴方向延伸。导通导体941、942从线路电极921的两端部分别沿z轴方向延伸,并分别与平面电极922以及接地电极904连接。导通导体941、线路电极921以及导通导体942形成电感器20。

[0083]

接地电极904在z轴方向上与平面电极922的至少一部分对置。平面电极922以及接地电极904形成电容器21。平面电极922通过导通导体970与输入输出端子p22连接。

[0084]

平面电极903在z轴方向上与平面电极912的至少一部分对置,并且与平面电极922的至少一部分对置。平面电极912、903、922形成电容器c12。接地电极904通过导通导体961~963与接地端子g2连接而接地。导通导体961~963形成电感器lg。

[0085]

图19是一并表示图10的带通滤波器200的通过特性(直线)以及图15的带通滤波器900的通过特性(虚线)的图。如图19所示,在带通滤波器900的通过特性中,在比通带靠低频侧的频带不产生衰减极。另一方面,在带通滤波器200的通过特性中,在低于通带的频率f2处产生衰减极。在带通滤波器200中,通过该衰减极,与带通滤波器900相比,通带的低频侧的边界附近的陡峭性得到改善。即,在带通滤波器200中,与带通滤波器900相比,将可通过的信号的频率限定在所希望的频带这样的带通滤波器的功能得到改善。

[0086]

在带通滤波器200中,对将lc谐振器直接连接于输入输出端子的情况进行了说明。lc谐振器与输入输出端子电连接即可,也可以不直接连接。lc谐振器与输入输出端子电连接的情况包含lc谐振器与输入输出端子电容耦合的情况。

[0087]

图20是实施方式2的变形例的带通滤波器200a的等效电路图。带通滤波器200a的结构是对图10的带通滤波器200追加了电容器cio1、cio2后的结构。由于除了这些结构以外的结构相同,所以不再赘述。

[0088]

如图20所示,电容器cio1连接在输入输出端子p21与电感器10以及电容器11的连接节点之间。即,电容器11所包含的第一平面电极与输入输出端子p21电连接。电容器cio1表示在输入输出端子p21与lc谐振器1之间产生的电容耦合。

[0089]

电容器cio2连接在输入输出端子p22与电感器20以及电容器21的连接节点之间。即,电容器21所包含的第一平面电极与输入输出端子p22电连接。电容器cio2表示在输入输出端子p22与lc谐振器2之间产生的电容耦合。

[0090]

以上,根据实施方式2以及变形例的lc滤波器,能够改善lc滤波器的特性,并且抑制lc滤波器的大型化。

[0091]

[实施方式3]

[0092]

图21是作为实施方式3的lc滤波器的一个例子的带通滤波器300的等效电路图。如图21所示,带通滤波器300具备输入输出端子p31(第一端子)、输入输出端子p32(第二端子)、lc谐振器1(第一lc谐振器)、lc谐振器2、3、lc谐振器4(第二lc谐振器)以及电容器c12、c23、c34。带通滤波器300是4级带通滤波器。

[0093]

lc谐振器1的电容器12与输入输出端子p31连接。电容器c12连接在lc谐振器1与lc谐振器2之间。电容器c12表示在lc谐振器1与lc谐振器2之间产生的电容耦合。电容器c23连接在lc谐振器2与lc谐振器3之间。电容器c23表示在lc谐振器2与lc谐振器3之间产生的电容耦合。电容器c34连接在lc谐振器3与lc谐振器4之间。电容器c34表示在lc谐振器3与lc谐振器4之间产生的电容耦合。lc谐振器4的电容器42与输入输出端子p32连接。

[0094]

在lc谐振器1与lc谐振器2之间,产生磁耦合m12。在lc谐振器2与lc谐振器3之间产生磁耦合m23。在lc谐振器3与lc谐振器4之间,产生磁耦合m34。

[0095]

lc谐振器1、2分别具有与图9的lc谐振器1b以及图1的lc谐振器1a相同的结构。电容器12以及电感器10依次串联连接在输入输出端子p31与输入输出端子p32之间。电容器12表示由电感器10以及电容器11形成的lc并联谐振器与输入输出端子p31的电容耦合。

[0096]

lc谐振器3包含电感器30以及电容器31、32。lc谐振器4包含电感器40以及电容器41、42。lc谐振器3、4分别具有与图1的lc谐振器1a以及图9的lc谐振器1b相同的结构。即,电感器30、电容器31、电容器32分别对应于电感器10a、电容器11a、电容器12a。电感器40、电容器41、电容器42分别对应于电感器10a、电容器11a、电容器12a。电容器c42以及电感器40依次串联连接在输入输出端子p32与输入输出端子p31之间。电容器42表示由电感器40以及电容器41形成的lc并联谐振器与输入输出端子p32的电容耦合。

[0097]

图22是图21的带通滤波器300的外观立体图。如图22所示,带通滤波器300形成为在z轴方向上层叠多个电介质层而成的层叠体380。在层叠体380的底面,形成有输入输出端子p31、p32、接地端子g3。输入输出端子p31、p32以及接地端子g3例如是在层叠体380的底面规则地配置有平面电极的lga(land grid array)端子。层叠体380的底面与未图示的电路基板连接。

[0098]

图23是形成于图22的层叠体380的内部的电极结构的外观立体图。图24是从y轴方向俯视图23的电极结构的图。图25是从x轴方向俯视图23的电极结构的图。如图23~图25所示,带通滤波器300具备线路电极311(第一线路电极)、平面电极312(第一平面电极)、平面电极313(第二平面电极)、平面电极314(第三平面电极)、导通导体334(第一导通导体)以及导通导体335(第二导通导体)。带通滤波器300还具备线路电极321(第一线路电极)、平面电极322(第一平面电极)、平面电极323(第二平面电极)、导通导体336(第一导通导体)以及导通导体337(第二导通导体)。带通滤波器300还具备线路电极331(第一线路电极)、平面电极332(第一平面电极)、平面电极333(第二平面电极)、导通导体351(第一导通导体)以及导通导体352(第二导通导体)。带通滤波器300还具备线路电极341(第一线路电极)、平面电极342(第一平面电极)、平面电极343(第二平面电极)、平面电极344(第三平面电极)、导通导体361(第一导通导体)以及导通导体362(第二导通导体)。带通滤波器300具备接地电极304(第三平面电极)、平面电极301、302以及导通导体371、372、373、374、381、382。

[0099]

平面电极313在z轴方向上与平面电极312的至少一部分对置。平面电极312、313形

成电容器11。

[0100]

线路电极311沿x轴方向延伸。导通导体334、335从线路电极311的两端部分别沿z轴方向延伸,并分别与平面电极312、313连接。导通导体334、线路电极311以及导通导体335形成电感器10。

[0101]

平面电极313在z轴方向上配置在平面电极312与平面电极314之间。平面电极314在z轴方向上与平面电极313的至少一部分对置。平面电极313、314形成电容器12。平面电极314通过导通导体371与输入输出端子p31连接。

[0102]

平面电极323在z轴方向上与平面电极322的至少一部分对置。平面电极322、323形成电容器21。

[0103]

线路电极321沿x轴方向延伸。导通导体336、337从线路电极321的两端部分别沿z轴方向延伸,并分别与平面电极322、323连接。导通导体336、线路电极321以及导通导体337形成电感器20。

[0104]

平面电极323在z轴方向上配置在平面电极322与接地电极304之间。接地电极304在z轴方向上与平面电极323的至少一部分对置。平面电极323以及接地电极304形成电容器22。

[0105]

平面电极301通过导通导体381与平面电极312连接。平面电极301在z轴方向上与平面电极322对置。平面电极301、322形成电容器12。

[0106]

平面电极333在z轴方向上与平面电极332的至少一部分对置。平面电极332、333形成电容器31。

[0107]

线路电极331沿x轴方向延伸。导通导体351、352从线路电极331的两端部分别沿z轴方向延伸,并分别与平面电极332、333连接。导通导体351、线路电极331以及导通导体352形成电感器30。

[0108]

平面电极333在z轴方向上配置在平面电极332与接地电极304之间。接地电极304在z轴方向上与平面电极333的至少一部分对置。平面电极333以及接地电极304形成电容器32。

[0109]

接地电极304通过各个导通导体372、373与接地端子g3连接而接地。导通导体372、373形成电感器lg。

[0110]

平面电极343在z轴方向上与平面电极342的至少一部分对置。平面电极342、343形成电容器41。

[0111]

线路电极341沿x轴方向延伸。导通导体361、362从线路电极341的两端部分别沿z轴方向延伸,并分别与平面电极342、343连接。导通导体361、线路电极341以及导通导体362形成电感器40。

[0112]

平面电极343在z轴方向上配置在平面电极342与平面电极344之间。平面电极344在z轴方向上与平面电极343的至少一部分对置。平面电极343、344形成电容器42。平面电极344通过导通导体374与输入输出端子p32连接。

[0113]

平面电极302通过导通导体382与平面电极342连接。平面电极302在z轴方向上与平面电极332对置。平面电极302、332形成电容器c34。

[0114]

图26是表示图21的带通滤波器300的通过特性的图。如图26所示,在低于通带的频率f31、f32(>f31)、f33(>f32)产生衰减极,在高于通带的频率f34、f35(>f34)产生衰减

极。

[0115]

在带通滤波器所包含的结构间产生的电容耦合不限定于如分别通过图21的电容器12、c12、c23、c34、42表示的电容耦合那样在等价电路中在相邻的结构间产生的电容耦合。在形成为多个电介质层的层叠体的带通滤波器中,在等价电路中不相邻的结构间也可能形成电容耦合。图27是实施方式3的变形例的带通滤波器300a的等效电路图。带通滤波器300a的结构是对图21的带通滤波器300追加了电容器c30、c14的结构。由于除了这些结构以外的结构相同,所以不再赘述。

[0116]

如图27所示,电容器c30连接在输入输出端子p31与输入输出端子p32之间。电容器c30表示在输入输出端子p31与输入输出端子p32之间产生的电容耦合。电容器c14连接在lc谐振器1与lc谐振器4之间。电容器c14表示在lc谐振器1与lc谐振器4之间产生的电容耦合。

[0117]

以上,根据实施方式3以及变形例的lc滤波器,能够改善lc滤波器的特性,并且抑制lc滤波器的大型化。

[0118]

[实施方式4]

[0119]

在实施方式3中,对与输入输出端子电连接的lc谐振器未被接地的结构进行了说明。在实施方式4中,对与输入输出端子电连接的lc谐振器也与其他lc谐振器同样地接地的结构进行说明。

[0120]

图28是实施方式4的带通滤波器400的等效电路图。带通滤波器400的结构是图21的带通滤波器300的lc谐振器1、4接地并且追加了电容器cio1、c14、cio2的结构。由于除了这些结构以外的结构相同,所以不再赘述。

[0121]

如图28所示,电容器12、电容器42接地。电容器cio1连接在输入输出端子p31与lc谐振器1之间。电容器cio1表示在输入输出端子p31与lc谐振器1之间产生的电容耦合。电容器cio2连接在输入输出端子p32与lc谐振器4之间。电容器cio2表示在输入输出端子p32与lc谐振器4之间产生的电容耦合。电容器c14连接在lc谐振器1与lc谐振器4之间。电容器c14表示在lc谐振器1与lc谐振器4之间产生的电容耦合。

[0122]

图29是表示图28的带通滤波器400的通过特性的图。如图29所示,在低于通带的频率f41、f42(>f41)产生衰减极,在高于通带的频率f43产生衰减极。

[0123]

在形成为多个电介质层的层叠体的带通滤波器中,在各种结构间可能产生电容耦合。在带通滤波器中产生的电容耦合并不限定于图28所示的电容耦合。图30是实施方式4的变形例的带通滤波器400a的等效电路图。带通滤波器400a的结构是对图28的带通滤波器400追加了电容器cio3、c13、c25、cio4的结构。由于除了这些结构以外的结构相同,所以不再赘述。

[0124]

如图30所示,电容器cio3连接在输入输出端子p31与lc谐振器2之间。电容器cio3表示在输入输出端子p31与lc谐振器2之间产生的电容耦合。电容器c13连接在lc谐振器1与lc谐振器3之间。电容器c13表示在lc谐振器1与lc谐振器3之间产生的电容耦合。电容器c25连接在lc谐振器2与lc谐振器5之间。电容器c25表示在lc谐振器2与lc谐振器5之间产生的电容耦合。电容器cio4表示在输入输出端子p32与lc谐振器3之间产生的电容耦合。

[0125]

以上,根据实施方式4以及变形例的lc滤波器,能够改善lc滤波器的特性,并且抑制lc滤波器的大型化。

[0126]

[实施方式5]

[0127]

在实施方式4中,对lc滤波器所包含的多个lc谐振器分别具有与实施方式1的lc谐振器相同的结构的情况进行了说明。在实施方式5中,对lc滤波器包含实施方式1的lc谐振器以及实施方式1的比较例的lc并联谐振器的情况进行说明。

[0128]

图31是作为实施方式5的lc滤波器的一个例子的带通滤波器500的等效电路图。带通滤波器500的结构是将图28的带通滤波器400的lc谐振器2、3分别置换为lc并联谐振器92、93的结构。lc并联谐振器92的结构是从lc谐振器2中除去电容器22后的结构。lc并联谐振器93的结构是从lc谐振器3中除去电容器32后的结构。由于除了这些结构以外的结构相同,所以不再赘述。

[0129]

图32是表示图31的带通滤波器500的通过特性的图。如图32所示,在低于通带的频率f51、f52(>f51)、f53(>f52)处产生衰减极,在高于通带的频率f54处产生衰减极。

[0130]

在实施方式5的带通滤波器中,对与输入输出端子电连接的lc谐振器具有与实施方式1的lc谐振器相同的结构的情况进行了说明。实施方式的带通滤波器包含实施方式1的lc谐振器即可,该lc谐振器也可以不与输入输出端子连接。

[0131]

图33是实施方式5的变形例的带通滤波器500a的等效电路图。带通滤波器500a的结构是将图28的带通滤波器400的lc谐振器1、4分别置换为lc并联谐振器91、94的结构。lc并联谐振器91的结构是从lc谐振器1除去电容器12后的结构。lc并联谐振器94的结构是从lc谐振器4除去电容器42后的结构。由于除了这些结构以外的结构相同,所以不再赘述。

[0132]

图34是表示图33的带通滤波器500a的通过特性的图。如图33所示,在低于通带的频率f55、f56(>f55)处产生衰减极,在高于通带的频率f57、f58(>f57)处产生衰减极。

[0133]

带通滤波器所包含的多个lc谐振器中的每个lc谐振器无需具有与实施方式1的lc谐振器相同的结构。通过使该多个lc谐振器的一部分成为比实施方式1的lc谐振器少一个电容器的lc并联谐振器,能够减少带通滤波器的制造成本以及尺寸。根据实施方式5以及变形例的带通滤波器,由于能够根据所希望的特性、制造成本以及尺寸来决定带通滤波器的结构,所以能够提高带通滤波器的设计的自由度。

[0134]

此外,在形成为多个电介质层的层叠体的带通滤波器中产生的电容耦合并不限定于图31以及图33所示的电容耦合这一点与实施方式4相同。

[0135]

以上,根据实施方式5以及变形例的lc滤波器,能够改善lc滤波器的特性,并且抑制lc滤波器的大型化,并且提高lc滤波器的设计的自由度。

[0136]

[实施方式6]

[0137]

图35是实施方式6的带通滤波器600的等效电路图。如图35所示,带通滤波器600具备输入输出端子p61(第一端子)、输入输出端子p62

[0138]

(第二端子)、lc谐振器1(第一lc谐振器)、lc并联谐振器92、93、94、lc谐振器5(第二lc谐振器)以及电容器cio1、c12、c23、c34、c45、cio2、c15。带通滤波器600是5级带通滤波器。

[0139]

电容器cio1连接在输入输出端子p61与lc谐振器1之间。电容器cio1表示在输入输出端子p61与lc谐振器1之间产生的电容耦合。

[0140]

电容器c12连接在lc谐振器1与lc并联谐振器92之间。电容器c12表示在lc谐振器1与lc并联谐振器92之间产生的电容耦合。

[0141]

电容器c23连接在lc并联谐振器92与lc并联谐振器93之间。电容器c23表示在lc并

联谐振器92与lc并联谐振器93之间产生的电容耦合。

[0142]

电容器c34连接在lc并联谐振器93与lc并联谐振器94之间。电容器c34表示在lc并联谐振器93与lc并联谐振器94之间产生的电容耦合。

[0143]

电容器c45连接在lc并联谐振器94与lc谐振器5之间。电容器c45表示在lc并联谐振器94与lc谐振器5之间产生的电容耦合。

[0144]

电容器cio2连接在lc谐振器5与输入输出端子p62之间。电容器cio2表示在lc谐振器5与输入输出端子p62之间产生的电容耦合。

[0145]

电容器c15连接在lc谐振器1与lc谐振器5之间。电容器c15表示在lc谐振器1与lc谐振器5之间产生的电容耦合。

[0146]

在lc谐振器1与lc谐振器2之间,产生磁耦合m12。在lc谐振器2与lc谐振器3之间产生磁耦合m23。在lc谐振器3与lc谐振器4之间,产生磁耦合m34。在lc谐振器4与lc谐振器5之间,产生磁耦合m45。

[0147]

lc谐振器1与实施方式4、5的lc谐振器1相同。lc谐振器5包含电感器50和电容器51、52。lc谐振器5具有与图1的lc谐振器1a相同的结构。即,电感器50、电容器51、电容器52分别对应于电感器10a、电容器11a、电容器12a。

[0148]

lc并联谐振器92包含电感器20和电容器21。lc并联谐振器93包含电感器30和电容器31。lc并联谐振器94包含电感器40和电容器41。lc并联谐振器92~94分别具有与图6的lc并联谐振器9a相同的结构。即,电感器20、电容器21分别对应于电感器10a、电容器11a。电感器30、电容器31分别对应于电感器10a、电容器11a。电感器40、电容器41分别对应于电感器10a、电容器11a。

[0149]

图36是表示图35的带通滤波器600的通过特性的图。如图36所示,在低于通带的频率f61、f62(>f61)、f63(>f62)处产生衰减极,在高于通带的频率f64、f65(>f64)、f66(>f65)处产生衰减极。

[0150]

此外,在形成为多个电介质层的层叠体的带通滤波器中产生的电容耦合并不限定于图35所示的电容耦合的点与实施方式4、5相同。

[0151]

以上,根据实施方式6的lc滤波器,能够改善lc滤波器的特性,并且抑制lc滤波器的大型化,并且能够提高lc滤波器的设计的自由度。

[0152]

本次公开的各实施方式也计划在不矛盾的范围内适当地组合来实施。应考虑到本次公开的实施方式在所有的点是例示并不是限制性的内容。本发明的范围并不是上述的说明而是通过权利要求书来表示的,旨在包含与权利要求书等同的意思以及范围内的所有变更。

[0153]

附图标记说明

[0154]

1~5、1a、1b、9b

…

lc谐振器,9a、91~94

…

lc并联谐振器,10、10a、20、30、40、50、lg

…

电感器,11、11a、12、12a、13a、21、22、31、32、41、42、51、52、c12~c15、c23、c25、c30、c34、c42、c45、cio1、cio2、cio3、cio4

…

电容器,101、211、221、311、321、331、341、911、921

…

线路电极,102、103、212、213、222、223、301、302、312~314、322、323、332、333、342~344、903、912、922

…

平面电极,104、204、304、904

…

接地电极,111、112、131、132、133、134、231、232、241、242、251、252、261~263、271、272、334~336、351、352、361、362、371~374、381、382、931、932、941、942、950、961~963、970

…

导通导体,180、190、280、380

…

层叠体,200、

200a、300、300a、400、400a、500、500a、600、900

…

带通滤波器,g1~g3

…

接地端子,gnd

…

接地点,m12、m23、m34、m45

…

磁耦合,p10~p12、p21、p22、p31、p32、p61、p62

…

输入输出端子。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1