一种增益可变数控振荡器

1.本发明涉及一种增益可变数控振荡器,属于数控振荡器技术领域。

背景技术:

2.数控振荡器是一种振荡频率受数字码控制的电子振荡器。所施加的输入数字码决定了瞬时的振荡频率。数控振荡器能够应用于全数字锁相环中。数控振荡器可以采用电流舵数模转换器和流控振荡器的结构,数字码控制电流舵流入流控振荡器的电流改变数控振荡器的振荡频率。

3.但是现有的数控振荡器,还不能够精准的控制频率增益,导致整体灵活性不够。

4.公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本发明的总体背景的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域普通技术人员所公知的现有技术。

技术实现要素:

5.本发明的目的在于克服现有技术中的不足,提供一种增益可变数控振荡器,通过增益可调电路控制精调谐控制电路中的电流,以控制数控振荡器的频率增益,提高了系统的灵活度。

6.为达到上述目的,本发明是采用下述技术方案实现的:

7.本发明公开了一种增益可变数控振荡器,所述数控振荡器包括流控振荡器、粗调谐控制电路、中调谐控制电路、精调谐控制电路和增益可调电路,

8.所述粗调谐控制电路、中调谐控制电路和精调谐控制电路,用于控制流入流控振荡器的电流,以控制数控振荡器的振荡频率;

9.所述增益可调电路,用于控制精调谐控制电路中的电流,以控制数控振荡器的频率增益。

10.进一步的,所述增益可调电路包括第四电流舵、第二放大器、第三功率管、第四功率管和mos管,

11.所述第四电流舵的电流输出端分别连接第二放大器和第三功率管;

12.所述第二放大器分别连接第三功率管和第四功率管;

13.所述第四功率管连接mos管。

14.进一步的,所述精调谐控制电路包括第三电流舵,所述第三电流舵的一端连接mos管,另一端连接流控振荡器。

15.4.根据权利要求3所述的增益可变数控振荡器,其特征是,所述第三电流舵内的电流源采用共源共栅结构。

16.进一步的,所述粗调谐控制电路包括第一放大器、第一功率管、第二功率管、电容、电阻和第一电流舵,

17.所述第一电流舵的电流输出端分别连接第一放大器和第一功率管;

18.所述第一功率管的第一栅极节点与第二功率管之间连接有电容和电阻;

19.所述第二功率管连接流控振荡器。

20.进一步的,所述第一电流舵的控制字采用温度计编码。

21.进一步的,所述中调谐控制电路包括第一放大器、第一功率管、第二功率管、电容、电阻和第二电流舵,

22.所述第二电流舵的电流输出端分别连接第一放大器和第一功率管;

23.所述第一功率管的第一栅极节点与第二功率管之间连接有电容和电阻;

24.所述第二功率管连接流控振荡器。

25.进一步的,所述第二电流舵的控制字采用二进制编码。

26.与现有技术相比,本发明所达到的有益效果:

27.本发明通过粗调谐控制电路、中调谐控制电路和精调谐控制电路,控制流入流控振荡器的电流,提高了控制的灵活性。通过增益可调电路,能够控制精调谐控制电路中的电流,从而控制数控振荡器的频率增益,使得数控振荡器的频率增益能够通过数字码改变,且增益值的选择更加具有灵活性。

附图说明

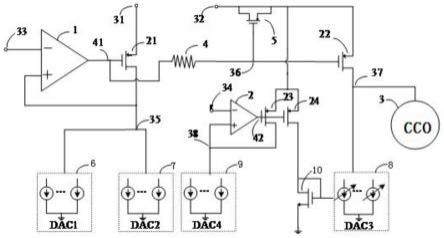

28.图1是一种增益可变数控振荡器的电路示意图;

29.图2是第三电流舵的结构示意图;

30.图3是采用数控振荡器的全数字锁相环示意图;

31.图中:1、第一放大器;2、第二放大器;3、流控振荡器;4、电阻;5、电容;6、第一电流舵;7、第二电流舵;8、第三电流舵;9、第四电流舵;10、mos管;21、第一功率管;22、第二功率管;23、第三功率管;24、第四功率管;31、第一端口;32、第二端口;33、第三端口;34、第四端口;35、第一节点;36、第二节点;37、第三节点;38、第四节点;41、第一栅极节点;42、第二栅极节点;801、第五端口;802、第六端口;803、第一传输门;804、第二传输门;805、反相器。

具体实施方式

32.下面结合附图对本发明作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方案,而不能以此来限制本发明的保护范围。

33.实施例

34.本实施例提供了一种增益可变数控振荡器,数控振荡器包括流控振荡器3、粗调谐控制电路、中调谐控制电路、精调谐控制电路和增益可调电路,

35.粗调谐控制电路、中调谐控制电路和精调谐控制电路,用于控制流入流控振荡器3的电流,以控制数控振荡器的振荡频率;

36.增益可调电路,用于控制精调谐控制电路中的电流,以控制数控振荡器的频率增益。

37.本发明的技术构思为,通过增益可调电路控制精调谐控制电路中的电流,从而控制流入流控振荡器3的电流,进而控制数控振荡器的频率增益,提高整体的灵活度。

38.如图1所示,粗调谐控制电路包括第一放大器1、第一功率管21、第二功率管22、电容5、电阻4和第一电流舵6;中调谐控制电路包括第一放大器1、第一功率管21、第二功率管22、电容5、电阻4和第二电流舵7。需要说明的是,粗调谐控制电路和中调谐控制电路在第一

节点35处重合。

39.具体的,第一放大器1的一个输入端为第三端口33,连接参考电压,另一个输入端连接第一节点35;第一电流舵6和第二电流舵7的电流输出端连接第一节点35,使得第一电流舵6或第二电流舵7的输出电流流入第一放大器1中。

40.第一功率管21的源级连接第一端口31,第一端口31连接电源电压;第一功率管21的漏级连接第一节点35;第一功率管21的栅极通过第一栅极节点41连接第一放大器1的输出端。

41.第一栅极节点41通过电容5和电阻4连接到第二功率管22的栅极,其中,电容5、电阻4和第二功率管22的栅极分别连接第二节点36;第二功率管22的源级连接第二端口32,第二端口32连接模拟电压;第二功率管22的漏级连接第三节点37。其中,电容5和电阻4组成了一个低通滤波器,滤波第一功率管21的高频噪声。此处的电容5可以选用mos管,从而对粗调谐控制电路和中调谐控制电路中的“镜像”的电流进行低通滤波。需要强调的是,根据第一放大器1的“虚短”特性,第一节点35处的电压等于参考电压,从而可以抑制中第一电流舵6或第二电流舵7中的电流源的沟道调制效应,从而使得由沟道调制效应引起的电流非线性最小化。

42.第一电流舵6或第二电流舵7中的电流发生变化,则第一功率管21内流过的电流也相应发生变化,由于第一节点35处电压固定不变,因此电流的变化量反映到第一功率管21的第一栅极节点41处。第二功率管22的栅极电压随着第一节点35变化而变化,本实施例中第一功率管21与第二功率管22的宽长比为m,那么流入第三节点3737的电流为第一电流舵6或第二电流舵7中变化电流的m倍。结合第一放大器1的“虚断”特性及电流的连续性,将第一电流舵6或第二电流舵7内的电流变化转换到第二功率管22的栅极电压上。

43.本实施例中,第一端口31和第二端口32接上不同低压差稳压器的输出,以避免第一功率管21和第二功率管22内的噪声通过电源线进行相互串扰。

44.增益可调电路包括第四电流舵9、第二放大器2、第三功率管23、第四功率管24和mos管10,第四电流舵9的电流输出端连接第四节点38,第四节点38分别连接第二放大器2的输入端和第三功率管23的漏级;第二放大器2的另一个输出端连接第四端口34,第四端口34连接参考电压;第三功率管23的栅极通过第二栅极节点42连接第二放大器2的输出端,第二栅极节点42连接第四功率管24的栅极;第三功率管23和第四功率管24的源级连接第二端口32,第二端口32连接模拟电压;第四功率管24的漏级连接mos管10。

45.精调谐控制电路包括第三电流舵8,第三电流舵8的一端连接mos管10,另一端连接第三节点37。

46.为了减小沟道调制效应,第三电流舵8内的电流源采用共源共栅结构提高电流源输出阻抗。如图2所示,第三电流舵8包括反相器805、第一传输门803和第二传输门804。其中,反相器805将输入信号转化为差分信号,用于控制第一传输门803和第二传输门804。第一传输门803连接第五端口801,第五端口801通过第三电流舵8的电流输出端连接第三节点37,第二传输门804连接第六端口802,第六端口802连接电源电压。

47.需要强调的是,第二功率管22的输出电流与第三电流舵8的输出电流经过第三节点37,共同构成流控振荡器3的控制电流。

48.与粗调谐控制电路和中调谐控制电路的控制输出电流的方式相同,第四电流舵9

中的电流变化直接反映到第四功率管24的电流,该电流通过mos管10镜像到第三电流舵8中的电流源中,即第四电流舵9的电流变化直接改变第三电流舵8中单比特电流大小。因此,精调谐电流源的电流值由第四电流舵9控制,进而改变流控振荡器3的频率增益。

49.第一电流舵6和第三电流舵8的控制字采用温度计编码以提高线性度。第二电流舵7的控制字采用二进制编码。

50.如图3所示的全数字锁相环,其中,数控振荡器的粗调谐控制电路和中调谐控制电路的输入控制字,即第一电流舵6和第二电流舵7的输入控制字由逻辑控制频率校准;精调谐控制电路输入控制字,即第四电流舵9的输入控制字由数字滤波器提供。粗调谐控制电路和中调谐控制电路对锁相环进行锁频处理,精调谐控制电路进行锁相处理。精调谐控制电路控制精调谐控制电路的电流,即控制锁相过程中数控振荡器的频率增益。实现了数控振荡器的频率增益的可调控性。

51.在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以通过具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

52.以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变形,这些改进和变形也应视为本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1