一种发射机电路与电子设备的制作方法

1.本技术涉及射频技术领域,具体而言,涉及一种发射机电路与电子设备。

背景技术:

2.随着无线通信系统的迅猛发展,对高集成度、低功耗、低成本的收发机的需求迅速增加,如何提高集成度、降低功耗、降低成本对满足上述需求变得越来越迫切。目前随着coms工艺的发展,其单位增益截止频率已接近gaas工艺的水平,使得采用cmos工艺实现射频前端电路成为可能。cmos工艺存在跨导小、噪声大等不足。

3.上混频器作为发射机中的一个重要电路模块,用于对信号频谱进行搬移,其性能的好坏直接影响到整个发射机系统的好坏。射频发射机的主要功能是将数模转换器输出的基带信号进行滤波,上变频(调制)到射频频率并放大功率,从而完成基带信号到射频信号的搬移,并通过天线将射频信号发射出去。发射机机构主要考虑的是避免产生镜像信号对其他相邻信道的干扰,在发射机中,需要解决的问题是怎样使经功率放大器放大之后信号不对本地振荡器产生干扰,即自调制问题。

4.然而,现有技术中存在混频器的线性度低,本振泄漏较为严重的问题。

技术实现要素:

5.本技术的目的在于提供一种发射机电路与电子设备,以解决现有技术中存在的混频器的线性度低,本振泄漏较为严重的问题。

6.为了实现上述目的,本技术实施例采用的技术方案如下:一方面,本技术实施例提供了一种发射机电路,所述发射机电路包括混频器、本振信号模块与基带信号模块,所述混频器采用共源共栅结构,且所述混频器包括开关级与跨导级,所述开关级与所述跨导级电连接,所述本振信号模块与所述跨导级电连接,所述基带信号模块与所述开关级电连接;其中,所述本振信号模块用于提供差分正交本振信号,且所述本振信号用于控制所述跨导级的状态;所述基带信号模块用于放大基带信号;且所述基带信号用于控制所述开关级的状态;所述混频器用于将所述本振信号与所述基带信号进行混频,并输出射频差分信号。

7.可选地,所述跨导级包括第一开关管、第二开关管、第三开关管、第四开关管、第五开关管、第六开关管、第七开关管以及第八开关管,所述本振信号包括ilo+信号、ilo-信号、qlo+信号以及qlo-信号,所述第一开关管、所述第二开关管、所述第三开关管、所述第四开关管、所述第五开关管、所述第六开关管、所述第七开关管以及所述第八开关管的第一端均与所述开关级电连接,所述第一开关管、所述第二开关管、所述第三开关管、所述第四开关管、所述第五开关管、所述第六开关管、所述第七开关管以及所述第八开关管的第二端接

地;所述第一开关管与所述第二开关管的控制端电连接,并用于接收所述ilo+信号;所述第三开关管与所述第四开关管的控制端电连接,并用于接收所述ilo-信号;所述第五开关管与所述第六开关管的控制端电连接,并用于接收所述qlo-信号;所述第七开关管与所述第八开关管的控制端电连接,并用于接收所述qlo+信号。

8.可选地,所述混频器还包括负载模块、第一输出端口以及第二输出端口,所述开关级包括第九开关管、第十开关管、第十一开关管、第十二开关管、第十三开关管、第十四开关管、第十五开关管以及第十六开关管,所述基带信号包括ifi+信号、ifi-信号、ifq+信号以及ifq-信号,所述第九开关管、所述第十开关管、所述第十一开关管、所述第十二开关管、所述第十三开关管、所述第十四开关管、所述第十五开关管以及所述第十六开关管的第一端均与所述跨导级电连接,所述第九开关管、所述第十开关管、所述第十一开关管、所述第十二开关管、所述第十三开关管、所述第十四开关管、所述第十五开关管以及所述第十六开关管的第二端均与所述负载模块、所述第一输出端口、所述第二输出端口电连接;所述第九开关管与所述第十二开关管的控制端电连接,并用于接收ifi+信号;所述第十开关管与所述第十一开关管的控制端电连接,并用于接收ifi-信号;所述第十三开关管与所述第十六开关管的控制端电连接,并用于接收ifq+信号;所述第十四开关管与所述第十五开关管的控制端电连接,并用于接收ifq-信号;所述第九开关管、所述第十一开关管、所述第十三开关管以及第十五开关管的第二端与所述第二输出端口电连接;所述第十开关管、所述第十二开关管、所述第十四开关管以及第十六开关管的第二端与所述第一输出端口电连接。

9.可选地,所述混频器还包括负载模块,所述负载模块分别连接电源与所述开关级,所述负载模块包括多个电阻;其中,当所述电阻连通的数量不同时,所述混频器输出的射频差分信号的增益不同。

10.可选地,所述混频器还包括第一输出端口与第二输出端口,所述负载包括第一电阻、第二电阻以及多个电阻组件,每个所述电阻组件均包括串联的电阻与开关管;所述第一电阻与至少一个电阻组件并联后的一端连接电源,另一端分别连接所述开关级与所述第一输出端口;所述第二电阻与至少一个电阻组件并联后的一端连接电源,另一端分别连接所述开关级与所述第二输出端口。

11.可选地,所述本振信号模块包括第一锁存器与第二锁存器,所述第一锁存器与所述第二锁存器通过两路互补信号驱动,所述第一锁存器、所述第二锁存器均包括第一输入端、第二输入端、第一输出端以及第二输出端,所述第一输入端与所述第二输入端为互补端口,所述第一输出端与所述第二输出端也为互补端口;所述第一锁存器的第一输入端与所述第二锁存器的第二输出端电连接;所述第一锁存器的第二输入端与所述第二锁存器的第一输出端电连接;所述第一锁存器的第一输出端、第二输出端分别与所述第二锁存器的第一输入端、第二输入电连接。

12.可选地,所述第一锁存器与所述第二锁存器均包括检测单元、再生回路、上拉单元

以及连接单元,所述第一锁存器与所述第二锁存器的电路对称设置,且所述第一锁存器的再生回路分别与所述检测单元、所述连接单元、所述第二锁存器的检测单元、再生回路以及连接单元电连接,所述第一锁存器与所述第二锁存器的再生回路还用于与不同的输出端口电连接,所述第一锁存器的连接单元还与所述上拉单元电连接,所述第一锁存器与所述第二锁存器的上拉单元用于接收两路互补信号。

13.可选地,所述本振信号模块还包括信号驱动单元,所述第一锁存器与所述第二锁存器的再生回路通过所述信号驱动单元与不同的输出端口电连接。

14.可选地,所述基带信号模块包括第一放大器与第二放大器,所述第一放大器、所述第二放大器用于接收差分正交iq信号,且所述第一放大器、所述第二放大器还与所述混频器电连接。

15.另一方面,本技术实施例还提供了一种电子设备,所述电子设备包括上述的发射机电路。

16.相对于现有技术,本技术具有以下有益效果:本技术提供了一种发射机电路与电子设备,发射机电路包括混频器、本振信号模块与基带信号模块,混频器采用共源共栅结构,且混频器包括开关级与跨导级,开关级与跨导级电连接,本振信号模块与跨导级电连接,基带信号模块与开关级电连接;其中,本振信号模块用于提供差分正交本振信号,且本振信号用于控制跨导级的状态;基带信号模块用于放大基带信号;且基带信号用于控制开关级的状态;混频器用于将本振信号与基带信号进行混频,并输出射频差分信号。由于本技术采用基带信号控制开关级的状态,本振信号控制跨导级的状态,因此可以获得更高线性度、且本振泄露更低。

17.为使本技术的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。

附图说明

18.为了更清楚地说明本技术实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本技术的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它相关的附图。

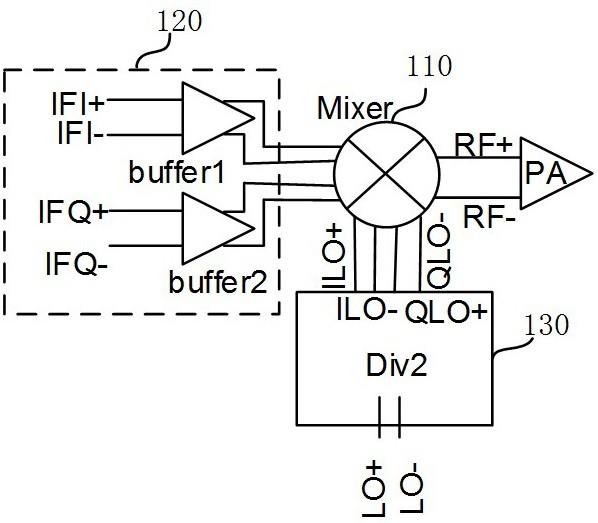

19.图1为本技术实施例提供的发射机电路的模块示意图。

20.图2为本技术实施例提供的混频器的电路示意图。

21.图3为本技术实施例提供的本振信号模块的模块示意图。

22.图4为本技术实施例提供的本振信号模块的电路示意图。

23.图中:100-发射机电路;110-混频器;120-基带信号模块;130-本振信号模块;111-跨导级;112-开关级;113-负载模块。

具体实施方式

24.为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本技术实施

例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

25.因此,以下对在附图中提供的本技术的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本技术的范围,而是仅仅表示本技术的选定实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。

26.应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。同时,在本技术的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

27.需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。

28.下面结合附图,对本技术的一些实施方式作详细说明。在不冲突的情况下,下述的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

29.目前,一般射频发射机的结构主要采用两种:第一种是将信号调制模块和上变频模块合并在一起,在一个单元电路中完成,为直接上变频发射机;第二种是把两模块分开,在较低的中频频率上完成调制过程,再把已调制信号通过变频搬移到需要的发射频率上,这称为两步变频的发射机,即超外差式发射机。

30.直接上变频正交调制发射机架构,正交的基带信号经过i/q混频器混频到射频信号,叠加后通过驱动放大器或者功率放大器放大,在放大器和天线之间的匹配网络用于实现最大的功率传输和滤除放大器非线性产生的干扰成分,该架构电路模块较少,结构简单,易于实现,集成度较高且信号强度较大,对电路模块的噪声指标要求也相对宽松,但是该结构有一个较为严重的缺点,功率放大器的发射信号是关于本振对称的通带信号,这种信号会发射或泄露回来牵引本振频率,从而对振荡器的输出频谱造成破坏。为了解决这个问题,通常是将vco产生本振信号的倍频,通过分频的方式产生直接混频需要的本振信号,使vco频率远离发射信号频率,从而避免频率牵引的问题。但是由于工艺失配、信号路径不对称带来的信号相位误差和幅度误差,较难保证i/q信号的良好对称,这会严重降低电路的边带抑制性能,同时不对称带来的直流失配电压也会造成本振信号泄露到功率放大器,其频率与信道频率接近,造成信道的污染。

31.超外差发射机结构可以解决直接上变频发射机中的本振牵引问题,可以解决直接上变频发射机中的本振牵引问题,可以使功率放大器的输出频谱远离本振振荡器的频率。首先i、q信号在较低的频率ω1上进行正交调制,然后进过带通滤波器和第二级上变频模块把信号上变换到ω1+ω2频率,第一个带通滤波器(bpf1)用来抑制if信号的谐波,而带通滤波器(bpf2)滤除中频频率在 ω1-ω2处的无用边带信号。超外差发射机结构可以获得较好的i/q信号匹配性,可以消除相邻信道中产生的干扰信号,具有较好的整体性能,其缺点是电路模块较多,通常使用较为昂贵的片外滤波器器件,因此该架构需要较高的成本。

32.目前无论采用任一结构的发射机结构,均存在混频器的线性度低,本振泄漏较为严重的问题。并且,上变频器主要性能指标有转换增益,1db压缩点和三阶交调点(ip3)、功耗、端口间隔离度和阻抗匹配,各指标之间相互影响、相互牵制其中一个指标的改善会影响另一指标的恶化,在设计中应在各指标间进行折中并满足最主要的性能指标,因此现有技

术中,对混频器性能的调节较为困难。

33.有鉴于此,本技术提供了一种发射机电路,以解决现有技术中存在的问题。

34.下面对本技术提供的发射机电路进行示例性说明:作为一种实现方式,请参阅图1,发射机电路100包括混频器110、本振信号模块130与基带信号模块120,混频器110包括开关级112与跨导级111,开关级112与跨导级111电连接,基带信号模块120与开关级112电连接,本振信号模块130与跨导级111电连接;其中,本振信号模块130用于提供差分正交本振信号,且本振信号用于控制跨导级111的状态;基带信号模块120用于放大基带信号;且基带信号用于控制开关级112的状态;混频器110用于将本振信号与基带信号进行混频,并输出射频差分信号。

35.本技术中,在传统混频器110的基础上交换基带信号输入和本振信号输入端,基带信号控制开关级112,本振信号控制跨导级111,以获得更高线性度、更低本振泄露。

36.其中,如图所述,基带信号模块120用于输出iq信号,包括ifi+信号、ifi-信号、ifq+信号以及ifq-信号,iq信号为一对正弦波模拟信号,且i信号与q信号的相位差90度。

37.作为一种实现方式,基带信号模块120包括双路正交iq信号发生器(图未示)、第一放大器(图中buffer1)与第二放大器(图中buffer1),双路正交iq信号发生器分别与第一放大器、第二放大器电连接,第一放大器、第二放大器还与混频器110电连接。通过双路正交iq信号发生器可以生成图示的基带信号(差分正交iq信号)ifi+信号、ifi-信号、ifq+信号以及ifq-信号,第一放大器、第二放大器能够实现放大基带信号的作用,使得iq信号经过高线性度的buffer放大作为中频信号进入开关级。

38.需要说明的是,本技术并不对双路正交iq信号发生器、第一放大器以及第二放大器的电路结构进行具体限定,例如,在一种实现方式中,双路正交iq信号发生器可以包括lc正弦波振荡器与相位调整网络,其中,lc正弦波振荡器可以由西勒振荡器实现,相位调整网络可以由微分电路实现。

39.由图可知,混频器110将iq信号与本振信号模块130(图中div2)输入的本振信号混频后,可以输出一对射频差分信号rf+与rf-,并通过功率放大器pa输出,当然的,在混频器110与功率放大器pa之间也可设置隔直电容,在此不做限定。

40.作为一种可选地实现方式,混频器110的电路采用双平衡、双正交的共源共栅结构,采用双平衡可以较好的抑制射频输出信号中本振信号的泄露,采用双正交结构降低了电路对正交信号产生失配的灵敏度,也可以实现较高的镜像信号抑制,可以更好的改善混频器110的性能指标。

41.在此基础上,可选地,请参阅图2,跨导级111包括第一开关管、第二开关管、第三开关管、第四开关管、第五开关管、第六开关管、第七开关管以及第八开关管,本振信号包括ilo+信号、ilo-信号、qlo+信号以及qlo-信号,第一开关管、第二开关管、第三开关管、第四开关管、第五开关管、第六开关管、第七开关管以及第八开关管的第一端均与开关级112电连接,第一开关管、第二开关管、第三开关管、第四开关管、第五开关管、第六开关管、第七开关管以及第八开关管的第二端接地;第一开关管与第二开关管的控制端电连接,并用于接收ilo+信号;第三开关管与第四开关管的控制端电连接,并用于接收ilo-信号;第五开关管与第六开关管的控制端电连接,并用于接收qlo-信号;第七开关管与第八开关管的控制端电连接,并用于接收qlo+信号。

42.其中,本技术提供的第一开关管、第二开关管、第三开关管、第四开关管、第五开关管、第六开关管、第七开关管以及第八开关管均采用nmos管,当然地,也可根据实际的需求采用其他的开关管,例如采用三极管、igbt管等,在此不做限定。当采用nmos管时,第一开关管、第二开关管、第三开关管、第四开关管、第五开关管、第六开关管、第七开关管以及第八开关管的源极均接地,漏极均与开关级112电连接,栅极分别连接不同的本振信号。

43.其中,本振信号ifi+信号、ifi-信号、ifq+信号以及ifq-信号输入混频器110的跨导级开关管m1~m8,跨导级需要模块外提供偏置电压,调节开关管的工作状态。

44.可选地,混频器110还包括负载模块113、第一输出端口以及第二输出端口,开关级112包括第九开关管、第十开关管、第十一开关管、第十二开关管、第十三开关管、第十四开关管、第十五开关管以及第十六开关管,基带信号包括ifi+信号、ifi-信号、ifq+信号以及ifq-信号,第九开关管、第十开关管、第十一开关管、第十二开关管、第十三开关管、第十四开关管、第十五开关管以及第十六开关管的第一端均与跨导级111电连接,第九开关管、第十开关管、第十一开关管、第十二开关管、第十三开关管、第十四开关管、第十五开关管以及第十六开关管的第二端均与负载模块113、第一输出端口、第二输出端口电连接;第九开关管与第十二开关管的控制端用于接收ifi+信号;第十开关管与第十一开关管的控制端电连接,并用于接收ifi-信号;第十三开关管与第十六开关管的控制端用于接收ifq+信号;第十四开关管与第十五开关管的控制端电连接,并用于接收ifq-信号;第九开关管、第十一开关管、第十三开关管以及第十五开关管的第二端与的第二输出端口电连接;第十开关管、第十二开关管、第十四开关管以及第十六开关管的第二端与的第一输出端口电连接。

45.其中,第九开关管、第十开关管、第十一开关管、第十二开关管、第十三开关管、第十四开关管、第十五开关管以及第十六开关管也均采用nmos管。在此基础上,第一开关管的漏极与第九开关管的源极电连接,第二开关管的漏极与第十开关管的源极电连接,第三开关管的漏极与第十一开关管的源极电连接,第四开关管的漏极与第十二开关管的源极电连接,第五开关管的漏极与第十三开关管的源极电连接,第六开关管的漏极与第十四开关管的源极电连接,第七开关管的漏极与第十五开关管的源极电连接,第八开关管的漏极与第十六开关管的源极电连接,第九开关管、第十开关管、第十一开关管、第十二开关管、第十三开关管、第十四开关管、第十五开关管以及第十六开关管的漏极与负载模块113电连接,且第九开关管、第十开关管、第十一开关管、第十二开关管、第十三开关管、第十四开关管、第十五开关管以及第十六开关管的栅极用于分别接收不同的iq信号。

46.可以理解地,iq信号经过高线性度的buffer放大输入开关级112晶体管m9~m16,在开关级112中,本振信号与iq信号发生混频,并对信号进行放大。并且,设置负载模块113,通过负载模块113连接驱动电源,进而能够在混频后输出一对射频差分信号,差分信号指两个信号的振幅相同,相位相反。

47.其中,本技术提供的负载模块113为可调负载模块,在一种实现方式中,负载模块113分别连接电源与开关级112,负载模块113包括多个电阻;其中,当电阻连通的数量不同时,混频器110输出的射频差分信号的增益不同。

48.作为一种实现方式,混频器110还包括第一输出端口rfoutp与第二输出端口rfoutn,负载模块113包括第一电阻、第二电阻以及多个电阻组件,每个电阻组件均包括串联的电阻与开关管;第一电阻与至少一个电阻组件并联后的一端连接电源,另一端分别连

接开关级112与第一输出端口;第二电阻与至少一个电阻组件并联后的一端连接电源,另一端分别连接开关级112与第二输出端口。

49.其中,本技术并不对电阻组件的数量进行限定,例如,如图2中所示,电阻组件的数量包括四个,当然地,在其他的一些实施例中,电阻组件的数量可能更多,例如包括6个或8个,在此不做限定。

50.并且,每个电阻组件均包括电阻与开关管,且电阻与开关管串联,如图2所示,第三电阻与第十七开关管串联组成电阻组件,第四电阻与第十八开关管串联组成电阻组件,第五电阻与第十九开关管串联组成电阻组件,第六电阻与第二十开关管串联组成电阻组件。并且,第十七开关管与第二十开关管的栅极受到信号g0控制,第十八开关管与第十九开关管的栅极受到信号g1控制,进而能够通过控制信号g0与g1的方式,控制电阻r1~r6的导通状态,调节负载模块113中的负载,进而调节输出的射频差分信号的增益。

51.例如,当信号g0与信号g1均为低电平信号时,则此时四个开关管均不导通,负载级中仅包括第一电阻与第二电阻,此时,信号的增益为a;而当信号g0为高电平信号,信号的g1为低电平信号时,负载级中不仅包括第一电阻与第二电阻,还包括第三电阻与第六电阻,其中,第一电阻与第三电阻并联,第二电阻与第六电阻并联,此时,信号的增益为b;而当信号g0为高电平信号,信号的g1也为高电平信号时,负载级中不仅包括第一电阻与第二电阻,还包括第三电阻、第四电阻、第五电阻以及第六电阻,其中,第一电阻、第三电阻以及第四电阻并联,第二电阻、第五电阻以及第六电阻并联,此时,信号的增益为c。因此,通过控制信号g0与g1,可以达到控制信号输出增益的效果。

52.作为一种实现方式,本振信号模块130采用具有负反馈功能的分频器。请参阅图3,本振信号模块130包括第一锁存器与第二锁存器,第一锁存器与第二锁存器通过两路互补信号驱动,第一锁存器、第二锁存器均包括第一输入端、第二输入端、第一输出端以及第二输出端,第一输入端与第二输入端为互补端口,第一输出端与第二输出端也为互补端口;第一锁存器的第一输入端与第二锁存器的第二输出端口电连接;第一锁存器的第二输入端与第二锁存器的第一输出端口电连接;第一锁存器的第一输出端、第二输出端分别与第二锁存器的第一输入端、第二输入电连接。

53.其中,本技术的所述的第一锁存器与第二锁存器均可以为d触发器,通过设置具有负反馈功能的主从d触发器的结构,并通过两路互补信号(clkp,clkn)驱动,达到输出四路占空比为25%的正交信号,为混频器110提供高质量的本振信号。

54.结合图4可知,第一锁存器中,端口d为第一输入端,端口dn为第二输入端,端口q为第一输出端,端口qn为第二输出端,并且,第一输入端与第二输入端输入相反的信号,且第一输出端与第二输出端也输出相反的信号。该本振信号模块130的工作原理为:当clkp为1时,clkn为0,第一锁存器选通,第二锁存器为锁存状态,第一锁存器q输出保持d输入状态,当clkp由1变为0时,clkn则为1,第一锁存器为锁存状态,第二锁存器选通,第二锁存器q输出保持d输入状态,此时第二锁存器将输出与第一锁存器相同的状态动作,第二锁存器输出的状态再输入第一锁存器,第二而实现1与0不停的转换,转换频率为clk的一半。因此,通过不断交换第一锁存器与第二锁存器的工作模式,实现除2分频功能,使得输入时钟信号clkp(clkn)每切换一个周期,经锁存和采样,锁存器输出时钟信号状态改变t/2周期,并向混频器110输出高质量的本振信号。

55.可选的,请参阅图4,第一锁存器与第二锁存器均包括检测单元、再生回路、上拉单元以及连接单元,第一锁存器与第二锁存器的电路对称设置,且第一锁存器的再生回路分别与检测单元、连接单元、第二锁存器的检测单元、再生回路以及连接单元电连接,第一锁存器与第二锁存器的再生回路还用于与不同的输出端口电连接,第一锁存器的连接单元还与上拉单元电连接,第一锁存器与第二锁存器的上拉单元用于接收两路互补信号。

56.如图所示,第一锁存器与第二锁存器中包括第二十一开关管~第三十六开关管,且第二十一开关管与第二十四开关管组成了第一锁存器的检测单元,第二十二开关管与第二十三开关管组成了第一锁存器的再生回路,第二十九开关管与第三十开光管组成了第一锁存器的连接单元,第三十三开关管与第三十四开关管组成了第一锁存器的上拉单元。并且,第二十五开关管与第二十八开关管组成了第二锁存器的检测单元,第二十六开关管与第二十七开关管组成了第二锁存器的再生回路,第三十一开关管与第三十二开光管组成了第二锁存器的连接单元,第三十五开关管与第三十六开关管组成了第二锁存器的上拉单元,其具体电路结构如图4所示,在此不再进行赘述。通过该正交式电路结构,使得输出的本振信号质量更高。

57.并且,为了是实现信号放大的效果,本振信号模块还包括信号驱动单元,第一锁存器与第二锁存器的再生回路通过信号驱动单元与不同的输出端口电连接。其中,图4中端口ip、in、qp以及qn分别用于输出ilo+信号、ilo-信号、qlo+信号以及qlo-信号。其中,信号驱动单元用于对信号进行放大,并将放大后的信号输出。

58.基于上述实现方式,本技术还提供了一种电子设备,该电子设备包括上述的发射极电路。例如,该电子设备可以为射频收发机。

59.综上所述,本技术提供了一种发射机电路与电子设备,发射机电路包括混频器、本振信号模块与基带信号模块,混频器采用共源共栅结构,且混频器包括开关级与跨导级,开关级与跨导级电连接,本振信号模块与跨导级电连接,基带信号模块与开关级电连接;其中,本振信号模块用于提供差分正交本振信号,且本振信号用于控制跨导级的状态;基带信号模块用于放大基带信号;且基带信号用于控制开关级的状态;混频器用于将本振信号与基带信号进行混频,并输出射频差分信号。由于本技术采用基带信号控制开关级的状态,本振信号控制跨导级的状态,因此可以获得更高线性度、且本振泄露更低。

60.以上所述仅为本技术的优选实施例而已,并不用于限制本技术,对于本领域的技术人员来说,本技术可以有各种更改和变化。凡在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。

61.对于本领域技术人员而言,显然本技术不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本技术的精神或基本特征的情况下,能够以其它的具体形式实现本技术。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本技术的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本技术内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1