一种太阳能电池的制作方法

本发明属于太阳能,涉及一种太阳能电池。

背景技术:

1、现有技术中,太阳能电池的背面采用隧穿氧化层和掺杂多晶硅层形成钝化接触,例如,cn115863452a公开了太阳能电池及其制备方法、光伏组件,该太阳能电池包括硅基底;硅基底上叠层设有第一氧化层、半导体层、第二氧化层、多晶硅层和第一钝化层,第一氧化层和第二氧化层均具有通孔,第一氧化层中通孔密度大于第二氧化层中通孔密度;第一电极贯穿第一钝化层与多晶硅层电连接,或者,第一电极依次贯穿第一钝化层、多晶硅层和第二氧化层与半导体层电连接;硅基底包括基区和发射极;发射极远离基区一侧设有第二钝化层;第二电极贯穿第二钝化层与发射极电连接。该专利利用不同氧化层的通孔增加共振态密度,提高共振隧穿的概率,仍然是孔隙隧穿并非接触传输,且靠近硅衬底表面的第一氧化层通孔密度大于第二氧化层通孔密度,不利于硅衬底界面的钝化,并且量子阱结构中第一氧化层和第二氧化层之间的距离必须非常近(即半导体层厚度小于3nm)才能实现共振隧穿的效果,易导致多晶硅层的掺杂剂向硅衬底过度扩散。cn118299432a公开了一种太阳能电池背面结构及其制备方法,涉及光伏技术领域,包括:单晶硅衬底、叠层多晶硅钝化层结构,金属电极主体位于叠层多晶硅钝化层背离单晶硅衬底的一侧;金属电极主体朝向叠层多晶硅钝化层的一侧析出两种不同类型的银颗粒类型i和银颗粒类型ii,其中,银颗粒类型ii突破第二隧穿氧化层与第一掺杂多晶硅层接触。上述电池结构的隧穿层界面载流子传输效率较低,阻碍了电池效率提升。

2、因此,如何提高电池结构中隧穿层界面的载流子传输效率,从而提升太阳能电池的效率,是亟待解决的技术问题。

技术实现思路

1、针对现有技术存在的不足,本发明的目的在于提供一种太阳能电池。本发明提供的太阳能电池结构中,第一隧穿层和所述第二隧穿层上均设有缺口,第一结晶导电层延伸至至少一个第一缺口内并与硅基底接触,第一结晶导电层和/或第二结晶导电层延伸至至少一个第二缺口内,使得第二结晶导电层与第一结晶导电层接触。并且,第二缺口的密集程度大于第一缺口的密集程度。该设计不仅有效降低了太阳能电池的载流子复合,提升了电池的钝化效果,而且增加了载流子的传输通道,提高了载流子传输效率,从而提升了太阳能电池的效率。

2、为达此目的,本发明采用以下技术方案:

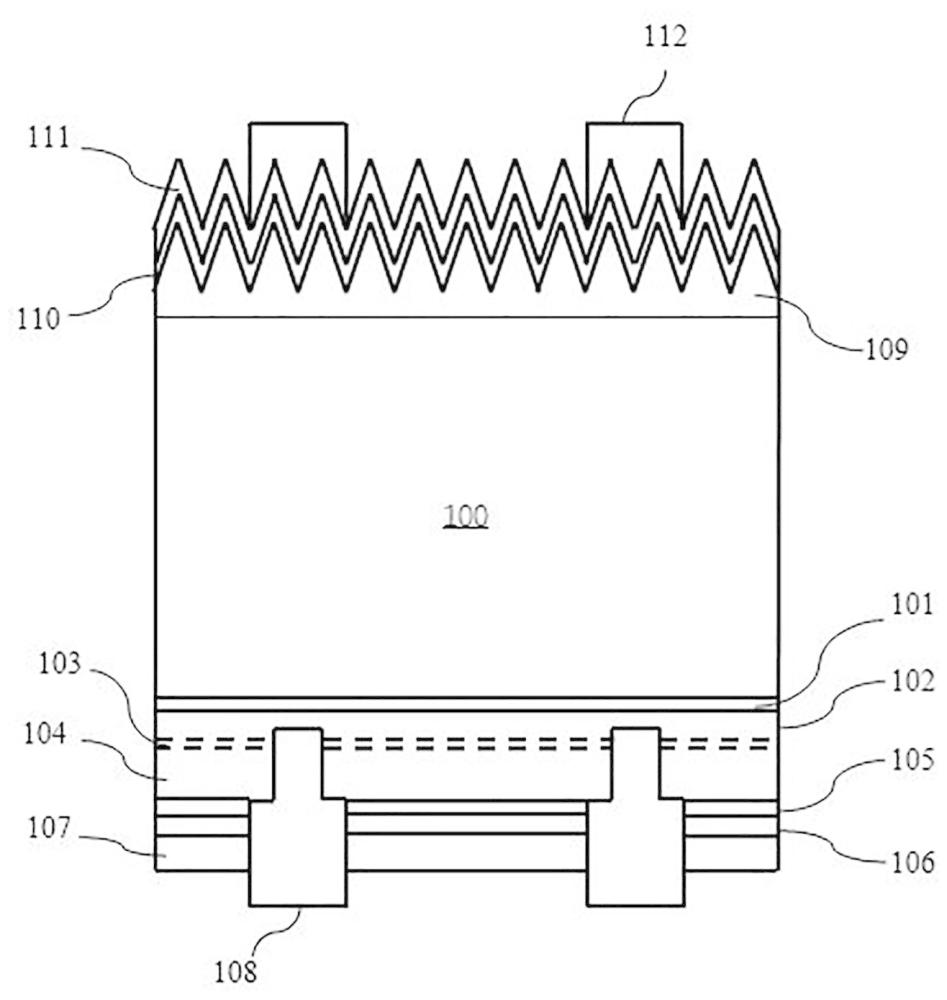

3、第一方面,本发明提供一种太阳能电池,包括:

4、硅基底。

5、所述硅基底的背面层叠设置有第一隧穿层、第一结晶导电层、第二隧穿层和第二结晶导电层。

6、所述第一隧穿层具有多个第一缺口。

7、所述第一结晶导电层延伸至至少一个所述第一缺口内并与所述硅基底接触。

8、所述第二隧穿层具有多个第二缺口。

9、所述第一结晶导电层和/或所述第二结晶导电层延伸至至少一个所述第二缺口内,使得所述第二结晶导电层与所述第一结晶导电层接触。

10、所述第二隧穿层中第二缺口的密集程度大于所述第一隧穿层中第一缺口的密集程度。

11、本发明提供的太阳能电池结构中,第一隧穿层和所述第二隧穿层上均设有缺口,第一结晶导电层延伸至至少一个第一缺口内并与硅基底接触,第一结晶导电层和/或第二结晶导电层延伸至至少一个第二缺口内,使得第二结晶导电层与第一结晶导电层接触。并且,第二缺口的密集程度大于第一缺口的密集程度。该设计不仅有效降低了太阳能电池的载流子复合,提升了电池的钝化效果,而且增加了载流子的传输通道,提高了电池载流子传输效率,从而提升了太阳能电池的效率。

12、优选地,所述第一缺口的密集程度为5×105-5×1010cm-2。

13、优选地,所述第二缺口的密集程度为1×108-1×1013cm-2。

14、优选地,所述第一缺口的宽度和/或所述第二缺口的宽度小于200nm。

15、优选地,所述第一结晶导电层和第二结晶导电层中均包括多个晶粒;其中,至少一个所述晶粒贯穿至少一个所述第二缺口,并延伸至所述至少一个第一缺口内,使得所述第二结晶导电层与所述硅基底接触。

16、优选地,所述第一结晶导电层的厚度记为d3,所述第二结晶导电层的厚度记为d4,d3<d4。

17、优选地,所述d3和d4的比值为1:10~7:10。

18、优选地,所述d3的取值范围为10-50nm。

19、优选地,所述d4的取值范围为20-90nm。

20、优选地,所述d3的取值范围为15-40nm。

21、优选地,所述d4的取值范围为30-80nm。

22、优选地,所述第一结晶导电层和第二结晶导电层各自独立地包括多晶硅层或碳化硅层。

23、优选地,所述硅基底具有第一导电类型。

24、优选地,所述第一结晶导电层和第二结晶导电层的导电类型均为第一导电类型或第二导电类型。

25、优选地,所述第一结晶导电层和所述第二结晶导电层中均具有第一导电类型掺杂元素或第二导电类型掺杂元素,所述第一结晶导电层中掺杂元素的掺杂浓度小于所述第二结晶导电层中掺杂元素的掺杂浓度。

26、优选地,所述第一结晶导电层中掺杂元素的掺杂浓度为1×1018-5×1020cm-3。

27、优选地,所述第二结晶导电层中掺杂元素的掺杂浓度为3×1019-1×1022cm-3。

28、优选地,所述第一隧穿层和所述第二隧穿层各自独立地包括氧化硅层、氮化硅层、氮氧硅层和氧化铝层中的至少一种。

29、优选地,所述第一隧穿层的厚度记为d1,所述第二隧穿层的厚度记为d2,d2≤d1。

30、优选地,所述d1和d2的取值范围各自独立地为1-10nm。

31、优选地,所述d1和d2的取值范围各自独立地为2-5nm。

32、优选地,所述d1和d2的取值范围各自独立地为2.5-5nm。

33、优选地,所述太阳能电池还包括第一钝化层,所述第一钝化层设于所述第二结晶导电层远离硅基底背面的一侧表面上,所述第一钝化层上设有第一抗反射层。

34、优选地,所述第一钝化层包括氮氧化硅层、氮化硅层和氧化硅层中的至少一种。

35、优选地,所述第一抗反射层包括氢化氮化硅层和/或氮氧化硅层。

36、优选地,所述第一钝化层为氮氧化硅钝化层。

37、优选地,所述第一抗反射层包括沿远离硅基底背面方向依次堆叠的氢化氮化硅层和氮氧化硅层。

38、优选地,所述太阳能电池还包括发射极,所述发射极位于所述硅基底的正面且具有与硅基底相反的导电类型;或者,所述太阳能电池还包括前表面场,所述前表面场位于所述硅基底的正面且具有与硅基底相同的导电类型。

39、优选地,所述发射极或所述前表面场位于所述硅基底的正面内侧或正面外侧。

40、优选地,所述太阳能电池还包括第二钝化层,所述第二钝化层位于所述发射极或所述前表面场上。

41、优选地,所述第二钝化层包括氧化铝层、氧化硅层和氮化硅层的至少一种。

42、优选地,所述第二钝化层上设有第二抗反射层。

43、优选地,所述第二抗反射层包括氮化硅层、氮氧化硅层、氧化硅层和氟化镁层中的至少一种。

44、优选地,所述太阳能电池还包括:

45、背电极,所述背电极穿过所述第一钝化层且至少与所述第二结晶导电层接触。

46、正面电极,所述正面电极穿过所述第二钝化层与所述发射极或前表面场接触。

47、优选地,所述第一结晶导电层和所述第二结晶导电层均包括由非晶态导电层热处理结晶后形成的多晶态导电层。

48、优选地,所述硅基底的背面设有多个第一导电类型区域和多个第二导电类型区域,所述多个第一导电类型区域和多个第二导电类型区域沿所述硅基底背面水平方向相互间隔设置。

49、所述第一隧穿层、所述第一结晶导电层、所述第二隧穿层和所述第二结晶导电层设于所述第一导电类型区域或所述第二导电类型区域中。

50、优选地,所述太阳能电池还包括背面钝化层,所述背面钝化层设置在所述第二导电类型区域和第一导电类型区域上,位于所述第一导电类型区域的背面钝化层上设有第一电极,所述第一电极穿过所述背面钝化层至少与所述第二结晶导电层接触。

51、优选地,位于所述第二导电类型区域的背面钝化层上设有第二电极,所述第二电极穿过所述背面钝化层进入硅基底内,所述第二电极具有在所述硅基底内的第二导电类型接触部。

52、优选地,所述第二电极为铝电极,所述第二导电类型接触部为铝硅合金接触部。

53、优选地,所述硅基底的正面设有掺杂钝化层,所述掺杂钝化层上沿着远离硅基底的方向层叠设置有正面钝化层和/或正面抗反射层。

54、本发明所述的数值范围不仅包括上述例举的点值,还包括没有例举出的上述数值范围之间的任意的点值,限于篇幅及出于简明的考虑,本发明不再穷尽列举所述范围包括的具体点值。

55、与现有技术相比,本发明的有益效果为:

56、本发明提供的太阳能电池结构中,第一隧穿层和所述第二隧穿层上均设有缺口,第一结晶导电层延伸至至少一个第一缺口内并与硅基底接触,第一结晶导电层和/或第二结晶导电层延伸至至少一个第二缺口内,使得第二结晶导电层与第一结晶导电层接触,该设计不仅有效降低了太阳能电池的载流子复合,提升了电池的钝化效果,而且增加了载流子的传输通道,提高了电池载流子传输效率,从而提升了太阳能电池的效率。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!