一种扬声器的制作方法

一种扬声器

【技术领域】

[0001]

本实用新型涉及扬声器技术领域,尤其涉及一种扬声器。

背景技术:

[0002]

随着电子信息技术的快速发展,越来越多的发声器件应用于各类电子产品上,尤其是广为人们应用的移动通讯设备,人们不但关心其微型化、多功能,更要求其语音效果高质量、无失真。而振膜作为发声器件的核心部件,其设计的好坏直接影响着声学器件的性能。传统振膜通常具有刚性不足的问题,为了解决这一问题,相关技术的的振膜,通常在振膜中心处胶合或一体成型一球顶以补强刚性,但胶合常常会导致球顶偏移或球顶胶合不良而影响产品的声学性能,而球顶与振膜一体成型过程中则存在工艺问题对球顶造成污染或者损坏的问题,难以量产化。

[0003]

因此,有必要提供一种满足刚性且易于量产的扬声器。

技术实现要素:

[0004]

本实用新型的目的在于提供一种扬声器,旨在解决如何提供一种满足刚性且易于量产的扬声器。

[0005]

本实用新型的技术方案如下:一种扬声器,其包括盆架和固定于所述盆架的振动系统和磁路系统,所述振动系统包括固定于所述盆架且用于振动发声的振膜及固定于所述振膜一侧的球顶,所述振膜包括与所述球顶固定连接的中心振动部、环绕所述中心振动部并与之相连的折环部及环绕所述折环部并与之相连的定位部,所述定位部固定于所述盆架,所述中心振动部包括朝向所述磁路系统的下表面和与所述下表面相对的上表面,所述振膜还包括沿振动方向贯穿所述中心振动部的第一贯通孔,所述振动系统还包括固定于所述下表面的垫边,所述垫边环绕所述第一贯通孔,所述垫边、所述盆架与所述振膜一体成型,所述球顶胶合固定于所述振膜的上表面或所述垫边背离所述振膜的一面并覆盖所述第一贯通孔。

[0006]

更优地,所述垫边包括与所述第一贯通孔相贯穿的第二贯通孔,所述第一贯通孔与所述第二贯通孔具有相重合的中轴线。

[0007]

更优地,所述中心振动部包括连接所述上表面和所述下表面的第一内侧面,所述第一内侧面围设形成所述第一贯通孔,所述垫边包括围设形成所述第二贯通孔的第二内侧面,所述第二内侧面沿振动方向与所述第一内侧面对齐。

[0008]

更优地,所述垫边、所述盆架与所述振膜通过气爆成型、模压成型或注塑成型中的一种方式一体成型。

[0009]

更优地,所述振膜的材料为硅胶、橡胶、peek、tpu中的一种或多种材料的复合。

[0010]

更优地,所述球顶材料为铝箔泡棉、碳纤维、pei中的一种或多种材料的复合。

[0011]

更优地,所述垫边材料为铝、铜、耐高温塑料中的一种或多种材料的复合。

[0012]

更优地,所述磁路系统包括固定于所述盆架远离所述振膜一端的上磁轭、与所述

上磁轭相对设置的下磁轭、固定于所述上磁轭背离所述下磁轭一端的辅助磁钢、相对设置以形成磁间隙并固定于所述下磁轭靠近所述上磁轭一端的主磁钢和副磁钢及固定于主磁钢背离所述下磁轭一端的导磁片,所述副磁钢与所述上磁轭背离所述下磁轭的一端相连接。

[0013]

更优地,所述上磁轭包括长轴方向的第一周框部、短轴方向的第二周框部、和自第二周框部向内延伸形成的连接杆;所述第一周框部及连接杆靠近所述下磁轭的一端分别与所述副磁钢相连接,所述第一周框部背离所述下磁轭的一端与所述辅助磁钢相连接;所述下磁轭包括支撑主磁钢和副磁钢的底部,及自底部向靠近所述上磁轭延伸并与所述上磁轭相连接的连接臂。

[0014]

更优地,所述振动系统还包括悬置于所述磁间隙内并与所述振膜固定连接的音圈、固定于所述上磁轭靠近所述下磁轭一端并与所述音圈电连接的柔性电路板、固定于所述柔性电路板靠近所述下磁轭一端的辅助振膜;所述柔性电路板与所述上磁轭的第二周框部靠近所述下磁轭的一端相连接。

[0015]

本实用新型的有益效果在于:通过在振膜上一体成型一与球顶相对设置的垫边,垫边提高振膜刚性的同时,垫边选材较多,耐温耐压能力更强,强度更高,结构也更多元化,也不会因为一体成型过程中的工艺问题对球顶造成污染或者损坏,量产可行性更高。

【附图说明】

[0016]

图1为本实用新型的立体结构示意图;

[0017]

图2为本实用新型的结构分解示意图;

[0018]

图3为图1中a-a处横截面示意图;

[0019]

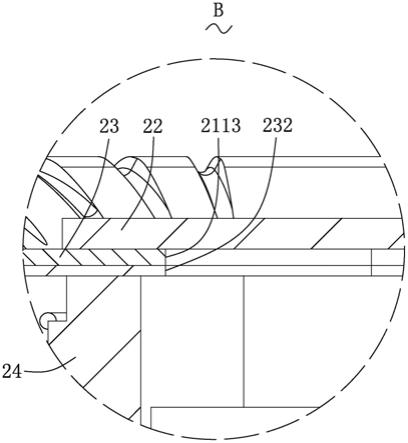

图4为图3中b处局部放大示意图。

【具体实施方式】

[0020]

下面结合附图及实施方式对本实用新型作进一步说明。

[0021]

本实用新型提供一种扬声器100,参见图1,其包括:盆架10、振动系统及磁路系统,所述振动系统和磁路系统固定于盆架10内。

[0022]

更优地,参见图2~图4,所述振动系统包括振膜21、球顶22、垫边 23、音圈24、柔性电路板25及辅助振膜26。所述音圈24悬置于所述磁间隙37内,且所述音圈24与所述振膜21固定连接。所述柔性电路板25固定于所述上磁轭31靠近所述下磁轭32一端,且所述柔性电路板25与所述音圈24电连接,辅助振膜26固定于所述柔性电路板25靠近所述下磁轭 32一端,更优地,所述振膜21固定于所述盆架10,且所述振膜21用于振动发声,所述球顶22固定于所述振膜21一侧。

[0023]

具体地,参见图2~图4,所述振膜21包括中心振动部211、折环部 212、定位部213及第一贯通孔214,所述中心振动部211与所述球顶22 固定连接,所述折环部212环绕所述中心振动部211,所述定位部213环绕所述折环部212并与之相连,所述第一贯通孔214沿振动方向贯穿所述中心振动部211。所述定位部213固定于所述盆架10,所述中心振动部211 包括下表面2111、上表面2112及第一内侧面2113,所述第一内侧面2113 围设形成所述第一贯通孔214,所述下表面2111朝向所述磁路系统,所述上表面2112与所述下表面2111相对。

所述振膜21的材料为硅胶、橡胶、 peek、tpu中的一种或多种材料的复合,本实施例中,所述振膜21为硅胶材料。

[0024]

更优地,所述垫边23、所述盆架10与所述振膜21通过气爆成型、模压成型或注塑成型中的一种或多种方式的组合一体成型。本实施例中,所述垫边23、所述盆架10与所述振膜21通过气爆一体成型。由于振膜21 是先与垫边23和盆架10一体成型后再与球顶22相胶合,因此,振膜21 与垫边23和盆架10一体成型过程中不会对球顶22造成污染或损坏,量产可行性更高。

[0025]

更优地,所述球顶22通过胶合固定于所述振膜21的上表面2112或所述垫边23背离所述振膜21的一面,所述球顶22材料为铝箔泡棉、碳纤维、 pei中的一种或多种材料的复合。本实施例中,所述球顶22为胶合固定于所述振膜21的上表面2112的碳纤维球顶22。振膜21先与垫边23和盆架 10一体成型后再与球顶22相胶合,提高了半成品胶水状态的一致性,改善溢胶。

[0026]

更优地,所述垫边23固定于所述下表面2111,所述垫边23环绕所述第一贯通孔214,所述垫边23、所述盆架10与所述振膜21一体成型,所述球顶22通过胶合固定于所述振膜21的上表面2112或所述垫边23背离所述振膜21的一面并覆盖所述第一贯通孔214。

[0027]

更优地,参见图2,所述磁路系统包括上磁轭31、下磁轭32、辅助磁钢33、主磁钢34、副磁钢35及导磁片36,所述上磁轭31固定于所述盆架10远离所述振膜21一端,下磁轭32与所述上磁轭31相对设置,辅助磁钢33固定于所述上磁轭31背离所述下磁轭32一端,主磁钢34与副磁钢35相对设置以形成磁间隙37,且所述主磁钢34与副磁钢35固定于所述下磁轭32靠近所述上磁轭31一端,导磁片36固定于主磁钢34背离所述下磁轭32一端,所述副磁钢35与所述上磁轭31背离所述下磁轭32的一端相连接。

[0028]

更优地,所述垫边23包括第二贯通孔231及第二内侧面232,所述第二内侧面232围设形成所述第二贯通孔23,所述第二内侧面232沿振动方向与所述第一内侧面2113对齐,且第二贯通孔231与所述第一贯通孔214 相贯穿,所述第一贯通孔214与所述第二贯通孔231具有相重合的中轴线 h,参见图2,中轴线h指的是过贯通孔中心且沿贯通方向延伸的参考线。所述第一内侧面2113垂直于所述振膜21振动方向,所述垫边23材料为铝、铜、耐高温塑料中的一种或多种材料的复合。本实施例中,垫边23的材料为铝,垫边23相比球顶22具有更强的耐温耐压能力,强度比球顶22更高,结构也更多元化。

[0029]

更优地,参见图2,所述上磁轭31包括长轴方向x的第一周框部311、短轴方向y的第二周框部312和连接杆313,参见图2,长轴方向x和短轴方向y为图中虚拟的方向,长轴方向x指的是上磁轭31的长边延长方向,短轴方向y指的是上磁轭31的短边延长方向。连接杆313自第二周框部 312向内延伸形成;所述第一周框部311及连接杆313靠近所述下磁轭32 的一端分别与所述副磁钢35相连接,所述第一周框部311背离所述下磁轭 32的一端与所述辅助磁钢33相连接;所述下磁轭32包括底部321及连接臂322,底部321用于支撑主磁钢34和副磁钢35,连接臂322自底部321 向靠近所述上磁轭31方向延伸,且连接臂322与所述上磁轭31相连接。所述柔性电路板25与所述上磁轭31的第二周框部312靠近所述下磁轭32 的一端相连接。

[0030]

借此,通过在振膜21上一体成型一与球顶22相对设置的垫边23,垫边23提高振膜21刚性的同时,垫边23选材较多,耐温耐压能力更强,强度更高,结构也更多元化,也不会因

为一体成型过程中的工艺问题对球顶 22造成污染或者损坏,量产可行性更高。

[0031]

以上所述的仅是本实用新型的实施方式,在此应当指出,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型创造构思的前提下,还可以做出改进,但这些均属于本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1