耳机及耳机盒组件的制作方法

1.本技术涉及电子设备技术领域,特别涉及一种耳机及耳机盒组件。

背景技术:

2.随着无线蓝牙技术的进步,特别是蓝牙5.0技术的广泛应用使真无线立体声(true wireless stereo,tws)耳机产品越来越多地进入人们的生活。tws耳机因无线、体积小、便于携带、音质效果好等优点备受消费者的喜爱。随着电子产品技术的不断突破和生活环境的快节奏变化,人们对tws耳机的功能需求也不断增强,其中最突出的需求就是降噪和音质两个方面。

3.当前的tws耳机通常具有主动降噪功能,主动降噪需要耳机的麦克风拾取环境噪声,并通过主动降噪芯片控制耳机内部的扬声器输出与环境噪声相等的反相声波,从而将噪音中和,实现降噪效果。耳机具备的扬声器数量越多,越容易输出更加匹配的反相声波,降噪效果更加明显。同时,也能够使得耳机的音质效果更好。

4.然而,为了佩戴的良好体验,tws耳机(例如入耳式耳机)的体积受到人耳大小的约束,并且受限于耳机内部的堆叠架构,当前的tws耳机内部无法设置更多数量的扬声器,由此使得耳机的降噪效果和音质效果无法被进一步提升。

技术实现要素:

5.本技术提供一种耳机及耳机盒组件,通过在耳机的出音管内设置扬声器,使得耳机能够具有更多个扬声器,进而使得耳机具有更佳的降噪效果和音质效果。

6.第一方面,提供了一种耳机,包括:耳机主体,所述耳机主体具有开口;出音嘴,所述出音嘴连接于所述开口上,所述出音嘴包括出音管,所述出音管内设置有第一扬声器,所述出音嘴用于将所述耳机主体内设置的至少一个扬声器和所述第一扬声器的声音传导至用户耳道中。

7.本技术实施例提供的耳机的耳机主体内设置有至少一个扬声器,并且在出音管内还设置有第一扬声器,本技术第一扬声器的设置不会占用耳机主体的内部空间,使得本技术实施例提供的耳机相对于现有技术中的耳机具有更多数量的扬声器。本技术实施例提供的耳机在有限的空间内实现多个扬声器的堆叠设计,使得每个扬声器能够发挥各自的优势,组合起来实现更优的音频效果体验以及降噪效果体验。

8.本技术实施例中的第一扬声器被设置于出音管的内部,并且出音嘴被配置成用于将耳机主体内设置的至少一个扬声器以及第一扬声器的声音传导至用户耳道中,第一扬声器的设置并不会影响声音传导效果以及用户佩戴的舒适性。而多个扬声器的设置使得本技术实施例提供的耳机具有更佳的降噪效果和音质效果,提高了用户的使用体验。

9.在一种可能的设计中,所述出音嘴还包括固定设于所述出音管前端部并对所述第一扬声器实现限位的出音孔板。

10.出音孔板可以固定封盖于出音管的前端部之上,使得出音管与出音孔板整体形成“帽状”结构,出音孔板能够对第一扬声器起到限位作用,防止第一扬声器的前端穿出至出音管的外部,例如第一扬声器的前端(即具有出音孔的一端)可以抵接于出音孔板的内表面之上,出音孔板上开设有多个通孔,从而不会阻碍声音的传播。

11.在一种可能的设计中,所述出音嘴还包括固定设于所述出音管后端部并对所述第一扬声器实现限位的镂空支架。镂空支架能够对第一扬声器进行限位,防止其从出音管的后端部脱落出去,该镂空支架具有镂空部(例如通孔或者开口),进而使得在起到限位作用的同时不会对声音的传导造成过多阻碍。

12.在一种可能的设计中,所述耳机还包括套接于所述出音管外周的耳塞,所述耳塞的前端部具有出音口。

13.耳塞由弹性材料构成,例如耳塞由软胶(比如硅胶)构成。耳塞朝向用户的前端部具有出音口,出音管发出的声音通过该出音口传输至用户耳道内。本技术通过设置耳塞,能够将耳机更牢固的佩戴于用户耳朵之上,并且耳塞能够封闭耳道,降低外界噪音对出音管输出的声音的干扰。

14.在一种可能的设计中,所述耳塞与所述出音管之间具有导音间隙,所述导音间隙连通所述开口与所述出音口。

15.本技术通过在出音管内设置第一扬声器能够增加耳机的扬声器数量,第一扬声器的设置可能会对耳机主体内的第二扬声器以及第三扬声器的声音传导造成一定阻碍,本技术实施例通过设置连通开口与出音口的导音间隙,能够强化声音传导效果。

16.在一种可能的设计中,沿着所述出音管从后往前的方向,所述出音管的管径逐渐缩小,所述镂空支架封盖于所述出音管后端部的内侧。

17.此时,出音管与出音孔板整体呈锥台形,且后端部的截面积要大于出音孔板的面积,通过以上设置能够方便第一扬声器的安装插入,镂空支架封盖于出音管后端部的内侧之后即可实现对第一扬声器的固定。并且,出音管且采用“锥形”设计,在斜面(管壁)上开孔满足出声面积要求,且“锥形”居中放置在耳塞的内部,并不影响佩戴的舒适性。

18.可选地,镂空支架可以通过焊接、粘接、螺接、卡接或者铆接等任意方式安装于出音管之上。

19.例如,出音嘴整体均为金属材质构成(即镂空支架也为金属材质构成),此时可以通过焊接或者铆接实现镂空支架的安装。

20.在一种可能的设计中,所述出音管上开设有多个通孔,所述通孔连通所述导音间隙与所述开口。

21.在一种可能的设计中,沿着所述出音管从后往前的方向,所述出音管的管径保持不变,所述镂空支架封盖于所述出音管后端部并超出所述出音管后端部。

22.此时,出音管整体呈柱状结构,出音管的截面积小于镂空支架的面积,出音管的后端部被安装于镂空支架之上。镂空支架封盖于出音管后端部并超出所述出音管后端部,从而能够方便将出音嘴整体安装于耳机主体之上。

23.在一种可能的设计中,所述镂空支架的镂空部分连通所述导音间隙与所述开口。

24.在一种可能的设计中,所述出音嘴安装于所述开口之上。通过以上设置,可以先将第一扬声器安装于出音嘴内并形成一体结构之后,在整体安装于开口(即耳机主体)之上,由此能够降低第一扬声器的安装难度,能够提高生产效率。

25.在一种可能的设计中,所述出音管、所述第一扬声器以及所述镂空支架组装为一体结构后,安装于所述开口之上。

26.在一种可能的设计中,所述出音嘴为金属件。

27.考虑到第一扬声器的安装难度,出音管可以由金属等性能比较稳固(强度较高)的材质构成,从而可以将出音管的管壁设置的尽量薄一些,以增大出音管的内部空间,为第一扬声器的安装提供足够的空间。

28.可选地,该金属件可以是不锈钢件、铜合金件或者铝合金件等,但不限于此。

29.在一种可能的设计中,所述出音管与所述出音孔板由一体成型工艺制成一体结构。从而使得出音嘴具有更高的机械强度,并且能够简化生产工序,节约生产成本。

30.例如,该一体成型工艺可以是金属直接成型,例如可以通过锻造、冲压或者铸造工艺实现。

31.再例如,可以使用金属粉末,通过粉末冶金工艺形成上述一体结构。

32.在一种可能的设计中,所述第一扬声器为动铁式扬声器、平磁式扬声器或者微机电系统式扬声器中的任意一种。

33.在一种可能的设计中,所述耳机主体内设置有第二扬声器和第三扬声器,所述第二扬声器邻近所述开口,所述第三扬声器位于所述耳机主体的中部。

34.本技术实施例提供的耳机在有限的空间内实现至少3个扬声器的堆叠设计,与现有技术中具有一个或者两个扬声器的耳机,本技术实施例提供的耳机可以对多个扬声器进行分频设计,使得各个扬声器均能表现出较优的音频能力,进而使得耳机具有更佳的降噪效果和音质效果,能够提升用户的使用体验。

35.在一种可能的设计中,所述第二扬声器为动圈式扬声器。

36.在一种可能的设计中,所述第三扬声器为动铁式扬声器、平磁式扬声器或者微机电系统式扬声器中的任意一种。

37.在一种可能的设计中,所述第一扬声器、所述第二扬声器以及所述第三扬声器的工作频段各不相同。通过以上设置,能够使得上述三个扬声器能够发挥各自的音频优势,组合起来实现更优的音频效果体验以及降噪体验。

38.在这里,第一扬声器、第二扬声器以及第三扬声器的工作频段可以存在重叠也可以不重叠,本技术对此不做限定。

39.可选地,上述三个扬声器中包括一个低频扬声器、一个中频扬声器以及一个高频扬声器。

40.在这里,低频扬声器的发声优势在低频,而无需兼顾其他频段(例如中、高频)的音质。中频扬声器的发声优势在中频,而无需兼顾其他频段(例如低、高频)的音质。高频扬声器的发声优势在高频,而无需兼顾其他频段(例如低、中频)的音质。

41.例如,第一扬声器可以为中频扬声器,发声优势在中频,发声频率在1000~4000hz。第二扬声器为高频扬声器,发声优势在高频,发声频率在4000~20000hz。第三扬声器为低频扬声器,发生优势在低频,发声频率在200~1000hz。上述三个扬声器组合起来各自发挥各自的音频优势,使音频效果以及降噪效果更优。

42.在一种可能的设计中,所述耳机主体内邻近所述开口处还设置有麦克风。

43.麦克风的拾音孔朝向开口,麦克风相当于fb麦克降噪系统中的后馈麦克风,麦克

等指示的方位或位置关系为基于安装的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。

62.在本技术的描述中,需要说明的是,术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,a和/或b,可以表示:单独存在a,同时存在a和b,单独存在b这三种情况。

63.还需说明的是,本技术实施例中以同一附图标记表示同一组成部分或同一零部件,对于本技术实施例中相同的零部件,图中可能仅以其中一个零件或部件为例标注了附图标记,应理解的是,对于其他相同的零件或部件,附图标记同样适用。

64.随着科技的不断进步,消费类电子产品迅速发展,特别是tws耳机备受消费者的青睐。tws耳机完全摒弃了线材连接的方式,包括独立的左耳机和右耳机(主耳机和从耳机)。tws耳机的左右两个耳机通过无线连接可以组成立体声系统,用户的听感体验得到了大幅度的提升。此外,由于tws耳机的左右耳机无物理连接的特性,几乎所有的tws耳机都配备了兼具充电和收纳功能的充电耳机盒。充电耳机盒能为无线耳机提供电力以及收纳存放的功能,不使用耳机的时候只要把耳机放入盒内,充电盒就给耳机充电。

65.tws耳机因无线、体积小、便于携带、音质效果好等优点备受消费者的喜爱。随着电子产品技术的不断突破和生活环境的快节奏变化,人们对tws耳机的功能需求也不断增强,其中最突出的需求就是降噪和音质两个方面。

66.当前的tws耳机通常具有主动降噪功能,主动降噪需要耳机的麦克风拾取环境噪声,并通过主动降噪芯片控制耳机内部的扬声器输出与环境噪声相等的反相声波,从而将噪音中和,实现降噪效果。

67.主动降噪分为单前馈(feed forword,ff)麦克降噪、单后馈(feed back,fb)麦克降噪以及混合降噪(ff+fb)。其中,ff麦克降噪的麦克风要靠耳外(即位于扬声器的后方)放置,用于拾取外界的环境声。fb麦克降噪的麦克风要靠近出声口(即扬声器的前方)放置,用于拾取耳道内的声音。fb麦克降噪方式噪声处理干净,但是处理速度慢;ff麦克降噪方式处理噪声快,但是难以处理干净,混合降噪方式结合了前两者的优点。当前,随着技术的进步,通过ff麦克风和fb麦克风实现混合降噪已成为高端tws耳机的标配。

68.耳机具备的扬声器数量越多,可以具备更高的音频分频能力(每个麦克风可以发挥不同频段的能力),越容易输出更加匹配的反相声波,降噪效果更加明显。也就是说,耳机的降噪能力受限于扬声器的能力,因为降噪需要扬声器能发出与外界噪声相反的声音,来抵消外界的噪声,所以其降噪效果受扬声器能力的限制。耳机的扬声器的数量越多,发出不同频段的声音的能力越强,其降噪效果也越强。

69.此外,用户对于tws耳机的音效品质的追求也在与日俱增,采用多个扬声器来提升音质,已成为业界普遍认同且采用的最重要有效手段之一。利用多个扬声器进行分频设计,每个扬声器根据自己的优势,分别承担一部分频段,使其优势发挥到最大,从而能够使整个产品的音质效果更优。

70.对于入耳式耳机,为了佩戴的良好体验,耳机的体积受到人耳大小的约束,当前的tws耳机内部无法设置更多数量的扬声器,由此使得耳机的降噪效果和音质效果无法被进一步提升。

71.入耳式耳机又名耳道式耳机、入耳式耳塞、或者入耳式监听器(in ear monitor,iem),是一种用在人体听觉器官内部的耳机,入耳式耳机一般由耳机本体、出音管(又名入耳管)和耳塞(又名耳套)组成。其中,耳机本体与入耳管固定连接,耳塞套接在出音管上,用户在使用入耳式耳机时,可以将耳塞贴合用户耳道的内壁。这样,入耳式耳机、耳道的内壁和耳膜之前就可以形成封闭的腔体,以获得较好的密闭性,降低外界噪音对出音管输出的声音的干扰。

72.综上所述,tws耳机内设置多个扬声器能够提高耳机的降噪效果和音质效果。然而,耳机的体积受到人耳大小的约束,并且受限于耳机内部的堆叠架构,当前的tws耳机内部无法设置更多数量的扬声器,如何在tws耳机有限的体积下,放入更多个扬声器,成为高端tws耳机的设计难点和瓶颈,由此使得tws耳机的降噪效果和音质效果无法被进一步提升。

73.为了解决上述问题,本技术实施例提供了一种耳机及耳机盒组件,通过在耳机的出音管内设置扬声器,使得耳机能够具有更多个扬声器,进而使得耳机具有更佳的降噪效果和音质效果。

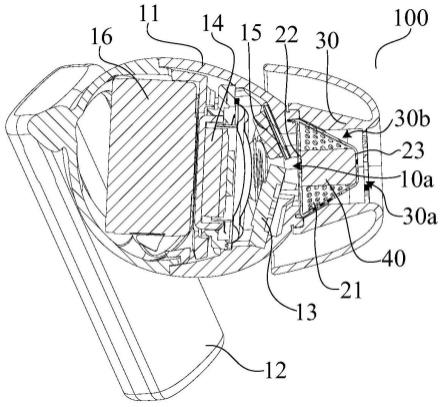

74.第一方面,本技术实施例首先提供了一种耳机100,图1是本技术实施例提供的耳机100的整体结构示意图。图2是本技术实施例提供的耳机100去掉耳塞后的整体结构示意图。图3是图1中aa视角的剖视图。图4是图2中bb视角的剖视图。

75.如图1-图4所示,本技术实施例提供的耳机100为无线耳机,例如可以是前述的tws耳机。耳机100可以被收纳于耳机盒中,该耳机盒还可以为耳机100进行充电。该耳机100为入耳式耳机,包括相互连接的耳机主体10和出音嘴20。

76.其中,耳机主体10是耳机100的主体部件,耳机主体10包括相互固定连接的耳包11和耳杆12,耳包11的形状与用户耳蜗的形状相适配,进而能够将耳机100更好的佩戴于用户耳朵之上。在耳机主体10内部(例如耳包11或者耳杆12的壳体内)设有各个功能部件,以使得本技术实施例提供的耳机100具有丰富的功能,满足用户的使用需求。

77.例如,耳机主体10可以设置有存储器、处理器、无线通信模块、扬声器、麦克风、蓄电池16以及各类传感器等,该处理器可以包括一个或多个接口,用于与耳机100的其他部件电连接。

78.其中,存储器可以用于存储程序代码,如用于为耳机100进行充电,耳机100与其他电子设备进行无线配对连接,或耳机100与电子设备(例如手机)进行无线通信的程序代码等。

79.处理器可以用于执行上述应用程序代码,调用相关模块以实现本技术实施例中耳机100的各个功能。例如,实现耳机100的充电功能,无线通信功能和音频数据播放功能等。处理器可以包括一个或多个处理单元,不同的处理单元可以是独立的器件,也可以集成在一个或多个处理器中。处理器具体可以是集成的控制芯片,也可以由包括各种有源和/或无源部件的电路组成,且该电路被配置为执行本技术实施例描述的属于处理器的功能。

80.无线通信模块用于支持耳机100与其他电子设备或耳机盒之间包括蓝牙(bluetooth,bt),全球导航卫星系统(global navigation satellite system,gnss),无线局域网(wireless local area networks,wlan),无线保真(wireless fidelity,wi-fi)网络,调频(frequency modulation,fm),近距离无线通信技术(near field communication,

nfc),红外技术(infrared,ir)等无线通信的数据交换。在一些实施例中,该无线通信模块可以为蓝牙芯片。耳机100可以通过该蓝牙芯片与其他电子设备的蓝牙芯片之间进行配对并建立无线连接,以通过该无线连接实现耳机100和其他电子设备之间的无线通信。

81.耳机主体10内还可以包括至少一个扬声器,例如第二扬声器13和第三扬声器14。

82.扬声器又被称为喇叭或者音频单元,是一种常用的电声换能器件。扬声器的主要工作原理为利用通电元件带动振膜产生机械振动,并推动周围的空气,使空气介质产生波动从而实现“电-力-声”的转换。

83.可选地,本技术实施例中的扬声器可以是动圈式扬声器(或称电动式扬声器)、动铁式扬声器、圈铁混合式扬声器、电磁式扬声器、电感式扬声器、静电式扬声器、平面式扬声器、丝带式扬声器、平磁式扬声器以及微机电系统(micro electro mechanical system,mems)扬声器等中的任一种类型。

84.耳机主体10内还可以包括至少一个麦克风,例如麦克风15。

85.麦克风通常也可以被称为拾音器、传声器、话筒、微音器、咪头、咪芯等,是一种将声音信号转换为电信号的能量转换器件,与扬声器功能正好相反的器件。

86.根据麦克风换能原理的不同,本技术实施例中的麦克风(例如麦克风15)可以是电动式(动圈式、铝带式)麦克风、电容式麦克风、压电式(晶体式、陶瓷式)麦克风、电磁式麦克风、半导体式麦克风等,还可以是心型麦克风、锐心型麦克风、超心型麦克风、双向(8字型)麦克风、无指向(全向型)麦克风、mems麦克风等中的任一种类型。

87.蓄电池16用于存储从外部(例如,耳机盒)充入的电能,并且向其他用电模块(例如,扬声器)进行供电,以驱动其进行工作。可选地,蓄电池16可以是镍镉电池、锂电池等中的任意一种。

88.本技术实施例提供的耳机100还包括各类传感器。

89.例如,耳机100还包括用于确定耳机100是否被用户佩戴的距离传感器或接近光传感器、用于检测用户的触摸操作的触摸传感器、用于检测用户指纹以识别用户身份的指纹传感器、用于检测用户心率的心率传感器、用于检测用户体温的体温传感器、用于检测用户运动状态的加速度传感器或者陀螺仪等,本技术对此不做限定。

90.本技术实施例提供的耳机100具有更佳的降噪效果和音质效果,能够提升用户的使用体验。下面结合附图详细介绍本技术实施例提供的耳机100如何实现上述目的。

91.如图2-图4所示,耳机主体10包括耳包11和耳杆12,耳杆12连接于耳包11的后端部,耳包11的前端(佩戴时朝向用户的一端)具有开口10a,该开口10a能够用于导音。

92.出音嘴20连接于开口10a上,并封盖开口10a。出音嘴20包括呈中空筒状结构的出音管21,出音管21凸出设置于耳机主体10上,出音管21的后端固定连接于开口10a上,出音管21被设置成能够与用户的耳道对接,佩戴时,出音管21的前端伸入用户的耳道内。

93.出音管21内设置有第一扬声器40,第一扬声器40的出音孔朝向出音管21的前端,出音嘴20用于将耳机主体10内设置的至少一个扬声器(例如第二扬声器13和第三扬声器14)以及第一扬声器40的声音传导至用户耳道中。

94.本技术实施例提供的耳机100的耳机主体10内设置有至少一个扬声器,并且在出音管21内还设置有第一扬声器40,本技术第一扬声器40的设置不会占用耳机主体10的内部空间,使得本技术实施例提供的耳机100相对于现有技术中的耳机具有更多数量的扬声器。

本技术实施例提供的耳机100在有限的空间内实现多个扬声器的堆叠设计,使得每个扬声器能够发挥各自的优势,组合起来实现更优的音频效果体验以及降噪效果体验。

95.本技术实施例中的第一扬声器40被设置于出音管21的内部,并且出音嘴20被配置成用于将耳机主体10内设置的至少一个扬声器以及第一扬声器40的声音传导至用户耳道中,第一扬声器40的设置并不会影响声音传导效果以及用户佩戴的舒适性。而多个扬声器的设置使得本技术实施例提供的耳机100具有更佳的降噪效果和音质效果,提高了用户的使用体验。

96.如图3、图4所示,在本技术实施例中,耳机主体10内设置有第二扬声器13和第三扬声器14,第二扬声器13邻近开口10a,第三扬声器14位于耳机主体10的中部。第二扬声器13和第三扬声器14的出音孔均朝向开口10a,以提高导音效果。

97.也就是说,本技术实施例提供的耳机100在有限的空间内实现至少3个扬声器的堆叠设计,与现有技术中具有一个或者两个扬声器的耳机,本技术实施例提供的耳机100可以对多个扬声器进行分频设计,使得各个扬声器均能表现出较优的音频能力,进而使得耳机100具有更佳的降噪效果和音质效果,能够提升用户的使用体验。

98.进一步地,第一扬声器40、第二扬声器13以及第三扬声器14的工作频段各不相同。通过以上设置,能够使得上述三个扬声器能够发挥各自的音频优势,组合起来实现更优的音频效果体验以及降噪体验。

99.在这里,第一扬声器40、第二扬声器13以及第三扬声器14的工作频段可以存在重叠也可以不重叠,本技术对此不做限定。

100.可选地,上述三个扬声器中包括一个低频扬声器、一个中频扬声器以及一个高频扬声器。

101.在这里,低频扬声器的发声优势在低频,而无需兼顾其他频段(例如中、高频)的音质。中频扬声器的发声优势在中频,而无需兼顾其他频段(例如低、高频)的音质。高频扬声器的发声优势在高频,而无需兼顾其他频段(例如低、中频)的音质。

102.例如,第一扬声器40可以为中频扬声器,发声优势在中频,发声频率在1000~4000hz。第二扬声器13为高频扬声器,发声优势在高频,发声频率在4000~20000hz。第三扬声器14为低频扬声器,发生优势在低频,发声频率在200~1000hz。上述三个扬声器组合起来各自发挥各自的音频优势,使音频效果以及降噪效果更优。

103.出音管21需要插入用户耳道中,使得出音管21的管径无法设置的较大,为了能够将第一扬声器40顺利安装于出音管21内,第一扬声器40应当选择体积较小的扬声器,例如该第一扬声器40为动铁式扬声器、平磁式扬声器或者mems扬声器中的任意一种。

104.第二扬声器13邻近开口10a,并且位于第三扬声器14与开口10a之间,考虑到第二扬声器13应当尽量减小对第三扬声器14的声音传导的影响,第二扬声器13也应当选择体积较小的扬声器,例如第二扬声器13为动铁式扬声器、平磁式扬声器或者mems扬声器中的任意一种。

105.第三扬声器14位于耳机主体10的中部,受到的体积限制比较小,因此第三扬声器14可以选择体积较大但是成本低廉音质效果突出的动圈式扬声器。

106.进一步地,如图3、图4所示,耳机主体10内邻近开口10a处还设置有麦克风15。麦克风15的拾音孔朝向开口10a,麦克风15相当于fb麦克降噪系统中的后馈麦克风,麦克风15用

于拾取用户耳道内的声音,并且将声音信号传递至耳机主体10内部的降噪芯片,降噪芯片根据声音信号控制第一扬声器40、第二扬声器13以及第三扬声器14中的至少一个输出与环境噪声相等的反相声波,从而将噪音中和,实现降噪效果。

107.可选地,本技术实施例提供的耳机100还包括前馈麦克风(图中未示出),该前馈麦克风用于拾取外界的环境声,并且将声音信号传递至耳机主体10内部的降噪芯片,使得本技术实施例提供的耳机100具备混合降噪的功能,降噪效果更好。

108.下面结合附图继续对耳机100中的关键部件出音嘴20进行详细介绍。

109.本技术实施例提供的出音嘴20用于传导声音,出音嘴20至少包括(例如仅包括)出音管21。考虑到第一扬声器40的安装难度,出音管21可以由性能比较稳固(强度较高)的材质构成,从而可以将出音管21的管壁设置的尽量薄一些,以增大出音管21的内部空间,为第一扬声器40的安装提供足够的空间。例如,该出音管21可以为金属件,该金属件可以是不锈钢件、铜合金件或者铝合金件等,但不限于此。

110.此时,出音管21可以通过卡接、焊接、粘接、螺接、铆接等任意方式安装固定于开口10a之上。例如,出音管21可以通过超声波焊接的方式安装于开口10a之上。

111.本技术中的出音嘴20可以仅包括出音管21这一个部件,也可以进一步包括其他部件,本技术对此不做限定。图5是出音嘴20与第一扬声器40形成一体结构的结构示意图。

112.如图3、图5中的a部分以及图5中的c部分所示,本技术实施例提供的出音嘴20还包括固定设于出音管21前端部并对第一扬声器40实现限位的出音孔板23。

113.具体地,出音孔板23可以固定封盖于出音管21的前端部之上,使得出音管21与出音孔板23整体形成“帽状”结构,出音孔板23能够对第一扬声器40起到限位作用,防止第一扬声器40的前端穿出至出音管21的外部,例如第一扬声器40的前端(即具有出音孔的一端)可以抵接于出音孔板23的内表面之上,出音孔板23上开设有多个通孔,从而不会阻碍声音的传播。

114.可选地,出音管21与出音孔板23由一体成型工艺制成一体结构,从而使得出音嘴20具有更高的机械强度,并且能够简化生产工序,节约生产成本。

115.例如,该一体成型工艺可以是金属直接成型,例如可以通过锻造、冲压或者铸造工艺实现。

116.再例如,可以使用金属粉末,通过粉末冶金工艺形成上述一体结构。

117.进一步地,如图5中的b部分所示,出音嘴20还包括固定设于出音管21后端部并对第一扬声器40实现限位的镂空支架22。

118.镂空支架22能够对第一扬声器40进行限位,防止其从出音管21的后端部脱落出去,该镂空支架22具有镂空部(例如通孔或者开口),进而使得在起到限位作用的同时不会对声音的传导造成过多阻碍。

119.如图5所示,第一扬声器40可以与出音管21的长度适配,使得第一扬声器40被安装于出音管21内部时,第一扬声器40的前端和后端分别与出音孔板23、镂空支架22的内表面相抵接,从而能够将第一扬声器40可靠固定于出音管21内。

120.可选地,出音嘴20(出音管21)可以安装于开口10a之上。通过以上设置,可以先将第一扬声器40安装于出音嘴20内并形成一体结构之后,在整体安装于开口10a(即耳机主体10)之上,由此能够降低第一扬声器40的安装难度,能够提高生产效率。

121.例如,可以将第一扬声器40从出音管21的后端部插入,使得第一扬声器40的前端抵接于出音孔板23内表面,之后将镂空支架22组装于出音管21之上,在出音管21、出音孔板23以及镂空支架22的共同限位下,第一扬声器40被可靠固定于出音管21内,上述各个部件组装为一体结构后,再安装于开口10a之上,由此能够更加方便且高效的对第一扬声器40实现安装。

122.可选地,开口10a与出音嘴20(例如镂空支架22)之间可以设置防尘网布,该防尘网布具有良好的透声性能,并且能够阻碍外部的水汽灰尘等杂质进入到耳机内部。

123.进一步地,如图2、图3、图5所示,沿着出音管21从后往前的方向,出音管21的管径逐渐缩小,镂空支架22封盖于出音管21后端部的内侧。此时,出音管21与出音孔板23整体呈锥台形,且后端部的截面积要大于出音孔板23的面积,通过以上设置能够方便第一扬声器40的安装插入,镂空支架22封盖于出音管21后端部的内侧之后即可实现对第一扬声器40的固定。

124.并且,出音管21且采用“锥形”设计,在斜面(管壁)上开孔满足出声面积要求,且“锥形”居中放置在耳塞30的内部,并不影响佩戴的舒适性。

125.可选地,镂空支架22可以通过焊接、粘接、螺接、卡接或者铆接等任意方式安装于出音管21之上。

126.例如,出音嘴20整体均为金属材质构成(即镂空支架22也为金属材质构成),此时可以通过焊接或者铆接实现镂空支架22的安装。

127.如图5所示,第一扬声器40的截面形状为矩形,相对应的将出音孔板23的截面形状也设为矩形,在其他实施方式中,第一扬声器40的截面形状也可以为圆形、椭圆形、菱形或者梯形等任意形状,本技术对此不作限定。

128.图6是出音嘴20与第一扬声器40形成一体结构的另一例的结构示意图。作为一个具体的示例,如图6中的a部分和图6中的b部分所示,第一扬声器40的截面形状为圆形,相对应的将出音孔板23的截面形状也设为圆形。

129.进一步地,如图1、图3所示,耳机100还包括套接于出音管21外周的耳塞30,耳塞30由弹性材料构成,例如耳塞30由软胶(比如硅胶)构成。耳塞30朝向用户的前端部具有出音口30a,出音管21发出的声音通过该出音口30a传输至用户耳道内。本技术通过设置耳塞30,能够将耳机100更牢固的佩戴于用户耳朵之上,并且耳塞30能够封闭耳道,降低外界噪音对出音管21输出的声音的干扰。

130.进一步地,如图3所示,耳塞30与出音管21之间具有导音间隙30b,该导音间隙30b连通开口10a与出音口30a。本技术通过在出音管21内设置第一扬声器40能够增加耳机100的扬声器数量,第一扬声器40的设置可能会对耳机主体10内的第二扬声器13以及第三扬声器14的声音传导造成一定阻碍,本技术实施例通过设置连通开口10a与出音口30a的导音间隙30b,能够强化声音传导效果。

131.本技术实施例对导音间隙30b如何连通开口10a与出音口30a不作特别限定,可以通过导音间隙30b直接连通开口10a与出音口30a,也可以进一步通过中间媒介实现。

132.在本技术实施例中,出音管21上开设有多个通孔,该通孔连通导音间隙30b与开口10a。第二扬声器13以及第三扬声器14发出的声音可以依次通过镂空支架22的镂空部进入到出音管21内,之后通过出音管21开设的通孔进入导音间隙30b,最终由开口10a传导至用

户耳道中。

133.此时,出音管21与出音孔板23形成的一体结构整体呈帽状(锥台状)孔网结构,该孔网结构具有足够的机械强度,不会轻易发生变形。

134.图7是本技术实施例提供的耳机100的另一例的剖视图。图8是出音嘴20与第一扬声器40形成一体结构的再一例的结构示意图。

135.相对于前述图1-图6所示的实施例,如图7、图8中的a部分以及图8中的b部分所示,在本实施例中,沿着出音管21从后往前的方向,出音管21的管径保持不变,镂空支架22封盖于出音管21后端部并超出所述出音管21后端部。此时,出音管21整体呈柱状结构,出音管21的截面积小于镂空支架22的面积,出音管21的后端部被安装于镂空支架22之上。镂空支架22封盖于出音管21后端部并超出所述出音管21后端部,从而能够方便将出音嘴20整体安装于耳机主体10之上。

136.此时,出音管21的管壁上可以不设置通孔,而是通过镂空支架22的镂空部分(通孔)连通导音间隙30b与开口10a,以强化声音传导。

137.如图8所示,第一扬声器40的截面形状为矩形,相对应的将出音孔板23的截面形状也设为矩形。图9是出音嘴20与第一扬声器40形成一体结构的再一例的结构示意图。如图9中的a部分以及图9中的b部分所示,第一扬声器40的截面形状为圆形,相对应的将出音孔板23的截面形状也设为圆形。

138.另一方面,本技术实施例还提供了一种耳机盒组件,该耳机盒组件包括耳机盒以及前述任一实施例提供的耳机100,该耳机盒用于容纳耳机100,并为耳机100充电。当耳机100被收纳于耳机盒中,且耳机100上的电连接器和耳机盒上的电连接器相接触时,可以通过电连接器的电流传输功能为耳机100充电。

139.可选地,该耳机盒组件包括两个耳机,至少一个耳机为前述任一实施例提供的耳机100。

140.以上所述,仅为本技术的具体实施方式,但本技术的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本技术揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本技术的保护范围之内。因此,本技术的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1