一种Ku波段信号收发组件的制作方法

一种ku波段信号收发组件

技术领域

1.本实用新型属于信号收发组件的技术领域,具体涉及一种ku波段信号收发组件。

背景技术:

2.ku波段的频率为12-18ghz频段。ku波段卫星单转发器功率一般比较大,多采用赋形波束覆盖,卫星eirp较大,加上ku波段接收天线效率高于c波段接收天线,因此接收ku波段卫星节目的天线口径远小于c波段,从而可有效地降低接收成本,方便个体接收。

3.而现有的ku波段收发组件电路结构复杂,且没有采用模块化的设计,以至于构成复杂,检修和维护困难,且成本高昂。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于针对现有技术中的上述不足,提供一种ku波段信号收发组件,以解决现有ku波段收发组件电路结构复杂、成本高昂的问题。

5.为达到上述目的,本实用新型采取的技术方案是:

6.一种ku波段信号收发组件,其包括两个本振、电源电路、一个发射通道和三个接收通道;本振分别与发射通道和三个接收通道信号连接;电源电路分别与两个本振、一个发射通道和三个接收通道电连接;

7.发射通道包括第一开关,第一开关与第二开关之间并联设置第一带通滤波器和第二带通滤波器;所述第二开关依次与第一数控衰减器、第一温补衰减器、第一放大器、第二温补衰减器、第一混频器、第一滤波器、第二放大器、第二混频器、第二滤波器、第三放大器、第三滤波器、第四放大器、第三开关和第一耦合器电连接;所述第一耦合器与第一检波器电连接;

8.三个接收通道均包括第三通滤波器;第三通滤波器依次与第二数控衰减器、第五放大器、第三混频器、第四滤波器、第六放大器、第四混频器、第五滤波器、第七放大器、第三温补衰减器和第四开关电连接;第四开关与第五开关之间并联设置第六滤波器和第七滤波器;第五开关依次与第二耦合器和第二检波器电连接。

9.进一步地,第一带通滤波器和第二带通滤波器通过第一开关与信号处理板上的dac电连接。

10.进一步地,三个接收通道上的第二耦合器分别与信号处理板上的adc电连接。

11.进一步地,信号处理板上包括fpga芯片,fpga芯片通过光纤与光纤接口连接;fpga芯片分别与adc和dac电连接。

12.进一步地,一个本振通过放大功分分别与第一混频器和第三混频器电连接,另一个所述本振通过放大功分分别与第二混频器和第四混频器电连接。

13.本实用新型提供的ku波段信号收发组件,具有以下有益效果:

14.本实用新型由3个接收通道、1个发射通道和两个本振及电源组成,其中,多个通道之间采用模块化通信连接,用于实现ku波段信号的接收,具体包括信号的发射输出、校准输

出,接收和通道输入,接收俯仰差通道输入,接收方位差输入,整体电路结构简单、清晰,且模块化、体积小,成本低廉,具有较强的实用性。

附图说明

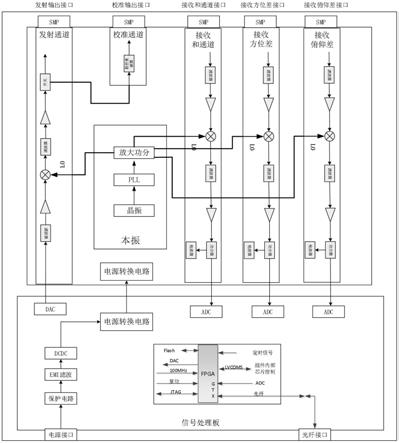

15.图1为ku波段信号收发组件的电路原理框图。

16.图2为ku波段信号收发组件的发射通道结构图。

17.图3为ku波段信号收发组件的接收通道结构图。

18.图4为ku波段信号收发组件的fpga引脚连接图。

19.图5为ku波段信号收发组件的bnx023频率特性图。

20.图6为ku波段信号收发组件的电源处理电路输入/输出原理框图。

21.图7位ku波段信号收发组件的dc/dc电源稳压器系统单通道内部框图。

具体实施方式

22.下面对本实用新型的具体实施方式进行描述,以便于本技术领域的技术人员理解本实用新型,但应该清楚,本实用新型不限于具体实施方式的范围,对本技术领域的普通技术人员来讲,只要各种变化在所附的权利要求限定和确定的本实用新型的精神和范围内,这些变化是显而易见的,一切利用本实用新型构思的实用新型创造均在保护之列。

23.根据本技术的一个实施例,参考图1,本方案的ku波段信号收发组件,包括包括两个本振、电源电路、一个发射通道和三个接收通道;本振分别与发射通道和三个接收通道信号连接;电源电路分别与两个本振、一个发射通道和三个接收通道电连接。

24.参考图2,发射通道包括第一开关,第一开关与第二开关之间并联设置第一带通滤波器和第二带通滤波器;所述第二开关依次与第一数控衰减器、第一温补衰减器、第一放大器、第二温补衰减器、第一混频器、第一滤波器、第二放大器、第二混频器、第二滤波器、第三放大器、第三滤波器、第四放大器、第三开关和第一耦合器电连接;所述第一耦合器与第一检波器电连接。

25.其工作原理为:

26.中频信号经过上变频后输出至后级单元,发射通道采用二次变频的方式进行设计,发射中频先经过第一开关、第一带通滤波器、第二带通滤波器和第二开关,切换为100m和50m的信号。然后经过第一数控衰减器,用于增益平坦度校准;然后经过第一温补衰减器,用于补偿链路高低温增益变化;然后经过第一放大器,用于实现链路增益;然后经过第二温补衰减器,用于补偿链路高低温增益变化;然后经过第一混频器,用于实现上变频;然后经第一过滤波器,用于滤除混频杂散;然后经过第二放大器,用于实现链路增益;然后经过第二混频器,用于实现上变频;然后经过第二滤波器,用于滤除混频杂散;然后经过第三放大器,用于实现链路增益;然后经过第三滤波器,用于滤除混频杂散;然后经过第四放大器,用于实现链路增益;然后经过开关,用于切换到校准通道;然后经过第一耦合器,用于实现发射检波,并通过射频接口向外发射输出。

27.参考图3,三个接收通道均包括第三通滤波器;第三通滤波器依次与第二数控衰减器、第五放大器、第三混频器、第四滤波器、第六放大器、第四混频器、第五滤波器、第七放大器、第三温补衰减器和第四开关电连接;第四开关与第五开关之间并联设置第六滤波器和

第七滤波器;第五开关依次与第二耦合器和第二检波器电连接。

28.三个接收通道的工作原理为:

29.射频信号接收先经过第三带通滤波器,用于滤除空间其它干扰;然后经过第二数控衰减器,用于增益平坦度校准;然后经过第五放大器,用于实现链路增益;然后经过第三混频器,用于实现下变频;然后经过第四滤波器,用于滤除混频杂散;然后经过第六放大器,用于实现链路增益;然后经过第四混频器,用于实现下变频;然后经过第五滤波器,用于滤除混频杂散;然后经过第七放大器,用于实现链路增益;然后经过第三温补衰减器,用于补偿链路高低温增益变化;然后经过第四开关、第六滤波器、第七滤波器和第五开关,切换100m和50m的信号,然后经过第二耦合器,接收通道检波。

30.其中,第一带通滤波器和第二带通滤波器通过第一开关与信号处理板上的dac电连接。

31.三个接收通道上的第二耦合器分别与信号处理板上的adc电连接。

32.信号处理板上包括fpga芯片,fpga芯片通过光纤与光纤接口连接;fpga芯片分别与adc和dac电连接。

33.参考图4,fpga功能电路由fpga和配置flash构成,主要完成adc采集、下变频、抽取滤波和组包,aurora的控制和数据发送,dac信号产生、定时信号的产生,组件状态的收集与上报,射频部分的控制等,fpga的主要功能如下:

34.fpga配置方式选择master spi模式,配置了1片flash存储器,该flash存储器具有512mbit的存储容量。

35.fpga有4bank gtx接口,一个bank连接到adc的接收,一个bank连接对外高速接口。

36.fpga的hr bank产生定时信号,输出到缓冲器。

37.fpga的hr bank直接控制组件内部的芯片,完成芯片上电配置。

38.一个本振通过放大功分分别与第一混频器和第三混频器电连接,另一个本振通过放大功分分别与第二混频器和第四混频器电连接。

39.两个本振均四分,其中一个本振通过放大功分分别与第一混频器和三个接收通道中的总共三个第三混频器信号连接。

40.另一个本振通过放大功分分别与第二混频器和三个接收通道中的总共三个第四混频器信号连接。

41.本振设计包括:

42.发射本振信号频率:20-26ghz;

43.本振信号功率:14dbm~15dbm;

44.本振频率步进:25mhz。

45.电源电路用于为本振和各个通道提供电源,参考图5,电源滤波,emi滤波器采用bnx023-01,器件最大支持100vdc、15a,对1mhz~1ghz的干扰信号有至少35db的抑制。

46.参考图6,电源转换,用于转换为本振和各个通道所需的电源,第一级电源转换选用的电源转换芯片是一款完整的单通道8a输出、开关模式dc/dc电源稳压器系统,器件本身具有过压过流和过热保护功能,输入电压范围为5v~36v。

47.后级电源转换有dcdc和ldo共同完成,其中数字部分使用dc-dc,adc、dac由ldo获取。

48.参考图7,dc/dc电源稳压器系统,采用长宽高15mm

×

9mm

×

5.01mm表面贴装型bga封装。封装中内置了开关控制器、功率fet、电感器和其它支持元件。工作输入电压范围为4v至14v,可支持四个位于0.6v至5.5v电压范围之内的输出(各由单个外部电阻器来设定)。该高效率设计为每个输出提供了高达4a的持续电流(峰值为5a)。具有过压过流和过热保护功能。单通道内部框图如图7所示。

49.adc、dac的供电使用ldo电源转换芯片。电源芯片为低压差稳压器,专为实现快速瞬态响应而优化。器件能提供1.5a的输出电流和一个340mv的压差电压,其工作静态电流为1ma。稳压器输出噪声40μv

rms

,非常适合于敏感的rf电源应用。它具有1.25v、1.8v、2.5v、3.3v固定电压输出型号以及可调电压输出型号,该芯片在使用中所需外围器件少,10uf输出电容便可保证器件工作稳定。

50.虽然结合附图对实用新型的具体实施方式进行了详细地描述,但不应理解为对本专利的保护范围的限定。在权利要求书所描述的范围内,本领域技术人员不经创造性劳动即可做出的各种修改和变形仍属本专利的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1