一种不入耳耳机的制作方法

1.本实用新型涉及耳机技术领域,具体涉及一种不入耳耳机。

背景技术:

2.专利号为“zl202020374326.1”的中国实用新型专利公开了一种新型不入耳式耳机。该种耳机的扬声器单元置于耳机声腔内,发出的声音先在耳机声腔内形成音场后再从声导管导出;佩戴时,耳机声腔贴在人的脸部以增加贴合和支撑力,声导管的出声口离耳道较近,但是不入耳道和耳窝,几乎不接触到耳朵以及脸部,或者只是轻触面部或耳屏部分,这样在确保耳机具有较好音质的同时,可以消除了插入到耳道或耳窝带来的不舒适和堵塞感,且使用者仍然可以听到外界自然的声音,且耳机声音不会过多的外放到环境中,另外,耳机整体结构简单,重量小,易于携带,方便使用,更加美观。

3.另外,现有技术中会通过在耳机声腔(包括前腔和/或后腔)上开设泄露孔,来调节音质。泄露孔本身具备一定的声学阻尼,或者为了增加阻尼,还可以在上面贴上一定的声学阻尼材料,阻尼材料包括但不限于聚氨酯类、环氧树脂类、丙烯酸酯类等。阻尼材料往往被做成网状,称为阻尼网(又被称为调音网)。阻尼网除了可以用作调节扬声器单元的振动以便调节音质以外,还可以用作防水功能。阻尼网的网孔密度越大,则防水功能越好。这种泄露孔+阻尼网的设计具有基本的调音和防水功能,但是,由于声阻尼太高会影响音质,所以调音网的孔密度不能太大,这样外界的水仍然会进到后腔。另外,调节声音的参数只有两个即后腔的容积以及泄露孔和阻尼网的阻尼,这在有些场合下不够充分。

技术实现要素:

4.本实用新型主要解决的技术问题是,提供一种不入耳耳机,该耳机提供更多层级的防水保护,并提供更多的声学调节参数,以便更精确的调整音质。

5.本实用新型采用的技术方案如下:

6.一种不入耳耳机,包括声腔和设置在所述声腔内的扬声器,所述声腔包括依次连通的多级后腔。

7.一种可行的实施方式中,所述多级后腔中相邻层级的后腔之间通过分隔墙分隔开,并通过设在所述分隔墙上的泄露孔连通。

8.一种可行的实施方式中,所述多级后腔中最外层的后腔还设有连通外界的泄露孔。

9.一种可行的实施方式中,所述泄露孔上设置有阻尼网。

10.一种可行的实施方式中,所述多级后腔至少包括第一后腔和第二后腔,所述第一后腔连通所述扬声器的振膜后方,所述第二后腔和所述第一后腔通过至少一个泄露孔连通,所述第二后腔还通过至少一个泄露孔联连通外界。

11.一种可行的实施方式中,其中每个层级的后腔具有一个或多个。

12.一种可行的实施方式中,所述声腔还包括前腔,所述前腔与所述后腔相互隔离。

13.一种可行的实施方式中,所述前腔还设有连通外界的泄露孔。

14.一种可行的实施方式中,所述前腔还设有声导管,所述声导管用于将所述扬声器发出的声音从所述声腔引导出来。

15.一种可行的实施方式中,当该不入耳耳机佩戴于人体头部时,所述声导管接近耳道但不入耳道。

16.从以上技术方案可以看出,本实用新型实施例具有以下优点:

17.本实用新型的不入耳耳机通过多级后腔依次连通的设计,可以提供更多层级的防水保护,并提供更多的声学调节参数,从而可以更精确地调整音质。

附图说明

18.为了更清楚地说明本实用新型实施例技术方案,下面将对实施例和现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。

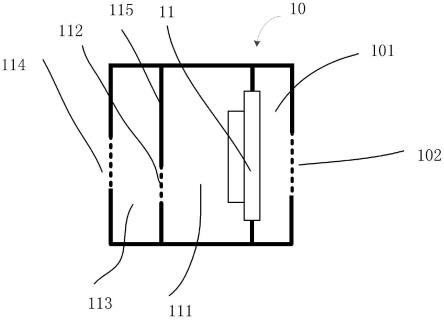

19.图1是本实用新型实施例的不入耳耳机处于佩戴状态的结构示意图;

20.图2是本实用新型实施例的不入耳耳机的声腔的剖面结构示意图;

21.图3是本实用新型实施例的不入耳耳机的声腔的声学类比线路示意图;

22.图4是本实用新型实施例的普通耳机的声腔的声学类比线路示意图。

具体实施方式

23.为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型方案,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本实用新型保护的范围。

24.本实用新型的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”等是用于区别不同的对象,而不是用于描述特定顺序。此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

25.下面通过具体实施例,对本实用新型方案进行详细的说明。

26.请参考图1,本实用新型实施例提供一种特殊设计的不入耳耳机,该耳机至少包括左右两个声腔10。

27.一些实施例中,该耳机还可以包括一个连接系统20。连接系统20的作用是将耳机固定到人头上,例如可以是头带。可选的,连接系统20页可能不存在,比如市场上销售的tws耳机形态,此时左右两个声腔10连同其它部件可以通过其它方式搁置在外耳上。

28.声腔10内设置有扬声器,且扬声器将声腔空间分隔为前后两个腔体,即前腔和后腔。扬声器及前后腔体组成发声结构。前腔具有一定的容积,可设计有声导管,声导管用于将声音从前腔引导出来。前腔也可以设计有泄露孔,此时,声导管也可以取消,声音只是从

泄露孔发出。由此,扬声器发出的声音可以声导管的出声口或者泄露孔直接进入人耳。可选的,出声口被设计为不接触面部和耳部,或者轻触面部或者耳屏部分。使用时,耳机声腔贴到人的面部,出声口采用不入耳设计,即:位于耳道的前方一定距离,而未插入耳道。

29.特别的,本实用新型的耳机,其声腔包括依次连通的多级后腔。换句话说,就是后腔的容积被特殊结构的分隔墙分隔为相对独立的多个空间(隔间),每个隔间作为一个后腔。其中,分隔墙上可设有泄露孔,将相邻层级的后腔相连。并且,最外层的后腔还可设有连通外界的泄露孔。各级后腔的声音通过各个泄露孔传递,最后由最外层后腔的泄露孔发出到外界。泄露孔本身具备一定的声阻尼,另外,还可以在部分或全部泄露孔上粘贴阻尼网以增强阻尼。可以采用的阻尼材料包括但不限于聚氨酯类、环氧树脂类、丙烯酸酯类等。

30.请参考图2,是本实用新型一个实施例中声腔结构的示意图,该实施例以将后腔分为两个隔间(两级后腔)为例。

31.如图2所示,声腔10是一个密闭的壳体,其内外部均可存在泄露孔。该声腔10主要由内部的扬声器11以及前腔101、第一后腔111和第二后腔113构成。前腔101由扬声器11的振膜前方及壳体包围形成,其前方可开设有泄露102(前泄露孔),用于将声音输送出来。泄露孔102上可能贴有阻尼网。泄露孔102可能有一个也可能有多个。

32.扬声器11的振膜后方与壳体包围形成后腔。第一后腔111及第二后腔113通过分隔墙115隔离,但分隔墙115上可开设有泄露孔112(内泄露孔)将第一后腔111及第二后腔113连通。从图中可以看出,第一后腔113和第二后腔113分为两级,前一层级的第一后腔113连通扬声器11,后一层级的第二后腔113通过泄露孔112连通前者但不直接连通扬声器。进一步的,第二后腔113上还可以开设有连通外界的至少一个泄露孔114(后泄露孔)。其中泄露孔112、泄露孔114上均有可能贴有阻尼网。

33.如上所述,本实施例的耳机,其上开设的泄露孔可包括前泄露孔102、内泄露孔112和后泄露孔114,各个泄露孔上面可能都贴有阻尼网,也可能都不贴阻尼网,也可能部分贴有阻尼网。这是由于不同的调音要求需要。

34.图2所示的实施例中,后腔是以分割为两个隔间组成两级后腔为例,但是为了调音和防水需求也可能分为三个或三个以上隔间,形成更复杂的多级后腔结构。且进一步的,每一层级后的后腔可以仅有一个,也可以有两个或者更多个。各个相邻层级的后腔之间通过泄露孔连通。同一层级的后腔之间可以不连通,也可以通过泄露孔连通,具体根据实际的调音要求决定。

35.图2实施例中示出的两级后腔,其声学类比线路如图3所示,其中,zs是扬声器的等效阻抗,cv1是后腔111的等效声容,r1是泄露孔112及其阻尼网的声阻,cv2是后腔113的等效声容,r2是泄露孔114及其阻尼网的声阻。而常规的一个后腔的声学类比线路如图4所示。二者对比可见,本实施例通过将后腔分隔为两个或者以上的隔间并在分隔墙上开设泄露孔,可以增加调节声学参数,从而更精细地调整音质。

36.综上,本实用新型实施例,公开了一种不入耳耳机。该耳机包括左右两个声腔。声腔内由扬声器分为前腔和后腔两部分。前腔有一定的容积,可设有泄露孔和/或声导管,由此使发出的声音进入人耳。后腔被分隔墙分为多个隔间,分隔墙上具有泄露孔将相邻隔间相连,泄露孔除了本身的声阻尼外还可以贴有阻尼网以便增强阻尼。后腔的声音通过各个隔间及泄露孔后由最外层的泄露孔发出。最外层的泄露孔上也可以贴有阻尼网。

37.通过采用上述技术方案,本实用新型实施例的有益效果包括但不限于:

38.采用多级后腔依次连通的设计,利用分隔墙分隔出两个或者两个以上后腔且分为至少两个层级,并在分隔墙上设计一个或多个泄露孔,将相邻层级的后腔连通起来,且泄露孔上可以粘贴阻尼网,以此,可以提供更多层级的防水保护,并且,通过调整各个后腔空间的大小以及泄露孔和阻尼网的阻尼,提供了更多的声学调节参数,从而可以更精确地调整音质。

39.以上,通过具体实施例对本实用新型的技术方案进行了详细说明。在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详细描述的部分,可以参见其它实施例的相关描述。

40.应当理解,上述各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制。本领域的普通技术人员,可以对上述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1