一种鸟鸣声收集装置的制作方法

1.本技术涉及生态监测及声信号识别技术领域,尤其是一种鸟鸣声收集装置。

背景技术:

2.鸟类研究中需要对自然保护区出现的鸟类进行识别并记录。鸟类识别通常采用视频监测和人工识别的方法,但视频监测成本较高,监测范围有限,人工识别效率较低,无法对某一区域进行长时间监测。

3.近年来,通过收音设备记录鸟类叫声,经后期声音频谱参数分析加人工识别确定鸟种类的方法逐渐被研究人员采用。收音设备无需人工操作,可长时间放置在野外进行鸟鸣声录制,节省了大量人力。

4.目前的鸟类声音收集设备,体积较大、占地面积较大,设备通常只能放置于地面,在树林较密集的丛林中,设备能够安装的位置十分有限,难以在树干上合适的位置进行安装,对鸟类声音收集效果较差。

技术实现要素:

5.为了改善现有技术中鸟类声音采集装置对鸟类声音收集效果不佳的问题,

6.本技术提供的一种鸟鸣声收集装置采用如下的方案:

7.一种鸟鸣声收集装置,包括用于采集鸟鸣信号的采集装置、用于将采集的鸟鸣信号转换成电信号并输出的信号输出装置、第一壳体、用于接收来自信号输出装置的电信号并输出的信号接收装置、用于接收来自信号接收装置电信号的存储装置以及第二壳体;采集装置和信号输出装置耦接,且采集装置和信号输出装置均安装在所述第一壳体内部,第一壳体上设置有用于将第一壳体固定安装的夹持安装件;信号输出装置与信号接收装置之间耦接,且信号输出装置与信号接收装置安装在第二壳体内部;信号接收装置与所述存储装置耦接。

8.通过采用上述方案,采集装置和存储装置能够各自单独设置以进行工作,提升了鸟鸣声收集装置的灵活度,简洁的提升了对于鸟鸣声的收集效果。传统的技术方案中,鸟鸣声收集装置通常是一体化设置,体积较大,重量较重,在实际的使用环境中,现有的鸟鸣声收集装置灵活性较差,不能满足现有的对各种位置鸟鸣声收集装置的布设要求,鸟鸣声收集效果较差。本技术技术方案中,鸟鸣声收集装置中的采集装置和信号输出装置相连,并通过远距离信号传输将信号传递至信号接收装置,随后将信号存储至与信号接收装置相连的存储装置中,实现了将采集装置和存储装置分离设置,并能够远距离进行数据的转存。本技术技术方案将采集装置和存储装置分别位于第一壳体和第二壳体中,能够独立安装在不同的位置,且能够各自独立工作,并且二者通过信号输出装置和信号接收装置实现信号传输,有效地提升了鸟鸣声收集装置整体的灵活性,采集装置和存储装置在实际环境中所能够安装的位置范围显著提升,能够将采集装置安装在森林中的各高度层,对生活在不同高度层的鸟鸣声收集效果较佳,改善了现有的鸟鸣声收集装置对鸟鸣声收集效果不佳的问题。另

一方面,实际使用环境中,对于鸟鸣的收集主要需要考虑采集装置所放置的位置,对于本技术的采集装置而言,其在树上所占用的安装空间即第一壳体所占用的空间,而存储装置并没有安装在第一壳体内部,使得第一壳体的体积较小,重量较轻,其相对于传统的一体式鸟鸣声收集装置所需的安装空间较小,能够安装在树上的各种位置和角度,尤其是能够安装在树木顶端安装空间较小的位置,有效的提升了对来自森林生态系统上层的顶栖鸟类声音的收集效果。

9.可选的,所述夹持安装件包括转动轴以及用于固定在树干上的固定臂,所述转动轴安装在所述第一壳体上的外壁上;所述固定臂具有两端,其中一端转动连接在所述转动轴上,另一端可拆卸的连接在所述第一壳体上,所述固定臂与所述转动轴之间形成用于夹持树干的夹持空间。

10.通过采用上述方案,固定臂转动连接在第一壳体上,能够转动以调节固定臂与第一壳体之间的距离,从而在固定臂与第一壳体之间形成夹持空间,将第一壳体稳定的固定在树干上;本技术技术方案中,通过转动调节固定臂,并能够将固定臂可拆卸连接的方式,能够通过夹紧的方式,将树干夹持在第一壳体和固定臂之间,适用于不同直径的树干,适配范围较大,操作便捷。

11.可选的,该鸟鸣声收集装置还包括与所述信号输出装置电连接的第一蓄电池和与所述信号输入装置电连接的第二蓄电池,所述第一蓄电池安装在所述第一壳体中,所述第二蓄电池安装在所述第二壳体中。

12.通过采用上述方案,每个第一壳体中单独设置有一个供电件,每个第二壳体中也单独设置有一个供电件;因此信号输出装置和信号接收装置均具有对应设置的、单独的供电件,无需通过同一个电源将信号接收装置和信号输出装置电连接,安装更加灵活,进一步提升了该鸟鸣声收集装置的灵活性。

13.可选的,还包括:第一光伏板,与所述第一蓄电池电连接,用于吸收太阳能并对所述第一蓄电池充电;第二光伏板,与所述第二蓄电池相连,用于吸收太阳能并对第二蓄电池充电。

14.通过采用上述方案,设置有能够吸收太阳能以进行充电的第一光伏板和第二光伏板,通过吸收太阳能以提升该鸟鸣声收集装置的续航时间,节约能源;传统技术方案中,供电电池的容量有限,该鸟鸣声收集装置需要长时间工作时,通常需要每隔一段时间人工对供电电池进行更换,在一些地形复杂的地区,更换电池时具有一定的危险性,十分不便;本技术技术方案中,光伏板将太阳能转化为电能储存在蓄电池中供设备使用,可实现鸟鸣声的长时间持续收集。在无法接电的偏远地区,由于森林的阳光照射通常较为丰富,光伏板吸收光能能够长时间维持该鸟鸣声收集装置的运行,无需频繁更换电池,为研究人员提供了便利。

15.可选的,所述第一光伏板的形状为碗状,所述第一光伏板将所述第一壳体封闭,且所述第一光伏板的开口指向远离第一壳体的方向;所述采集装置贯穿设置在所述第一光伏板碗状结构的凹陷底部。

16.通过采用上述方案,第一光伏板呈碗状结构,而采集装置位于碗状结构的凹陷位置,光伏板能够起到类似于人耳的效果,具有聚音的作用,对于鸟鸣声的采集效果更好;另一方面,第一光伏板将第一壳体封闭,并且其开口方向指向远离第一壳体的方向,在实际使

用中,第一壳体位于树干和第一光伏板之间,因此,第一光伏板能够起到挡雨的作用,有效的减少了雨水对于第一壳体的腐蚀,也在一定程度上避免了雨水进入第一壳体内部而导致短路的情况并且能够有效地避免阳光对设备主体部分直射,减缓设备老化,延长设备使用寿命。

17.可选的,所述第二光伏板安装在所述第二壳体上,所述第二壳体上具有用于将所述第二壳体安装的放置底板,所述第二壳体的重心在所述放置底板所在平面上的正交投影落于该放置底板上。

18.通过采用上述方案,通过使得第二光伏板的重心落在放置底板中,提升了该第二壳体的安装稳定性;由于光伏板的体积普遍较大,以充分保证其具有足够的面积接触阳光,因此,当第二光伏板安装在第二壳体上后,实际工作环境中,第二壳体通过放置底板安装在底面上时,可能存在由于光伏板体积和重量较大导致第二壳体容易倾倒的问题。本技术技术方案中,第二光伏板的中心落在放置底板中,当第二壳体通过放置底板安装在底面上时,放置底板能够对该第二光伏板提供一个较为稳定的支撑力,保证了第二壳体安装的稳定性,有助于避免由于第二壳体安装不稳而导致内部零部件由于倾倒被摔坏的问题。

19.可选的,所述信号输出装置和所述信号接收装置之间通过局域网无线通信。

20.通过采用上述方案,相较于传统技术方案中通过线缆连接的方式,本技术技术方案中,通过局域网无线通信,一方面,没有线缆的存在,线缆不会由于外界环境的腐蚀而导致设备通信受到影响。另一方面,没有了线缆的约束,采集装置以及存储装置能够独立的安装在更多的地方,进一步提升了该鸟鸣声收集装置的灵活性。

21.可选的,多个所述信号输出装置耦接在一个信号接收装置上。

22.通过采用上述方案,多个信号输出装置能同时耦接在一个信号接收装置上,即一个存储装置对应多个采集装置,进一步节约了该鸟鸣声收集装置的安装空间;传统技术方案中,通常一个采集装置采集到鸟鸣数据后会将数据传输存储在一一对应的一个存储装置中,实际使用中,通常在研究区域安装多个采集装置,起到收音互补作用,以使得可供后期频谱参数分析或人工识别的声音数据更多,因此,也需要多个存储装置来进行数据存储,占用的空间较大,成本较高。本技术技术方案中,多个信号输出装置耦接在同一个信号接收装置上,以使得多个采集装置采集到的鸟鸣声数据信号能够传输至同一个信号接收装置中,并转存在一个存储装置中;有效的减少了存储装置的数量,降低了成本,并且减少了存储装置占用的安装空间,能够安装的范围更大。

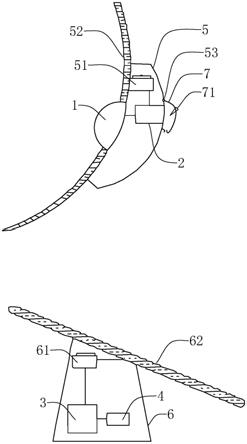

23.综上所述,本技术包括至少以下有益技术效果:

24.1.本技术技术方案中,采集装置和存储装置能够各自独立工作,并且二者通过信号输出装置和信号接收装置实现信号传输,有效地提升了鸟鸣声收集装置整体的灵活性,采集装置和存储装置在实际环境中所能够安装的位置范围显著提升,能够将采集装置安装在森林中的各高度层,对生活在不同高度层的鸟鸣声收集效果较佳,改善了现有的鸟鸣声收集装置对鸟鸣声收集效果不佳的问题;且相对于传统的一体式鸟鸣声收集装置所需的安装空间较小,能够安装在树上的各种位置和角度,尤其是能够安装在树木顶端安装空间较小的位置,有效的提升了对来自森林生态系统上层的顶栖鸟类声音的收集效果;

25.2.本技术技术方案中,第一光伏板呈碗状结构,而采集装置位于碗状结构的凹陷位置,光伏板能够起到类似于人耳的效果,具有聚音的作用,对于鸟鸣声的采集效果更好;

且第一光伏板能够起到挡雨的作用,有效的减少了雨水对于第一壳体的腐蚀,也在一定程度上避免了雨水进入第一壳体内部而导致短路的情况并且能够有效地避免阳光对设备主体部分直射,减缓设备老化,延长设备使用寿命。

26.3.本技术技术方案中,光伏板将太阳能转化为电能储存在蓄电池中供设备使用,可实现鸟鸣声的长时间持续收集。在无法接电的偏远地区,由于森林的阳光照射通常较为丰富,光伏板吸收光能能够长时间维持该鸟鸣声收集装置的运行,无需频繁更换电池,为研究人员提供了便利。

附图说明

27.图1是本技术实施例整体结构的示意图;

28.图2是本技术实施例中第一光伏板的碗状结构示意图。

29.附图标记说明:

30.1、采集装置;

31.2、信号输出装置;

32.3、信号接收装置;

33.4、存储装置;

34.5、第一壳体;51、第一蓄电池;52、第一光伏板;53、转动轴;

35.6、第二壳体;61、第二蓄电池;62、第二光伏板;

36.7、固定臂;71、夹持空间。

具体实施方式

37.以下结合附图,对本技术作进一步详细说明。

38.本技术实施例公开一种鸟鸣声收集装置。

39.参照图1和图2,一种鸟鸣声收集装置,其包括:第一壳体5、采集装置1、信号输出装置2、信号接收装置3、存储装置4以及第二壳体6,采集装置1耦接在信号输出装置2上且二者均安装在第一壳体5内部;信号接收装置3耦接在存储装置4上且二者均安装在第二壳体6内部;信号输出装置2耦接在信号接收装置3上。

40.第一壳体5罩覆在采集装置1和信号输出装置2的外围,第一壳体外部设置有用于将第一壳体5夹紧固定在树干上的夹持安装件,该夹持安装件包括转动轴53以及用于将第一壳体5固定在树干上的固定臂7,转动轴53固定安装在第一壳体5上,固定臂7转动连接在该转动轴53上,固定臂7能够绕该转动轴53转动以将第一壳体5夹紧固定在树干上。具体的,第一壳体5上对应该固定臂7设置有连接弯钩,固定臂7具有两端,一端转动连接在该转动轴53上,另一端设置有固定弯钩,该固定弯钩能够与连接弯钩抵接以形成便于拆卸的连接结构。该固定臂7为圆弧形结构结构,且该固定臂7具有弹性,当该固定臂7与连接弯钩连接时,固定臂7与第一壳体5之间形成用于夹持树干的夹持空间71,通过固定臂7的弹性形变能够适配多种不同直径的树干,方便地将第一壳体5夹紧连接在树干上。

41.为了能向该信号输出装置2供电,该第一壳体5内部还设置有第一蓄电池51,第一蓄电池51的输出端与该信号输入装置相连以供电,为了第一蓄电池51的长时间续航,该鸟鸣声收集装置还包括用于吸收太阳能并向第一蓄电池51充电的第一光伏板52,该光伏板的

输出端与第一蓄电池51的输入端电连接;值得一提的是,本技术实施例中,第一光伏板52固定安装在第一壳体5上远离夹持空间71的一端,且该第一光伏板52将第一壳体5封闭,以起到一定的防护作用。

42.值得一提的是,且该第一光伏板52为碗状结构,且碗状结构的开口方向指向远离第一壳体5的方向,即远离夹持空间71的方向,且该采集装置1贯穿设置在该第一光伏板52的碗状结构凹陷的底部。本技术实施例中,该采集装置1具体地为户外麦克风,该户外麦克风的收音部分位于第一光伏板52凹陷的底部,户外麦克风的输出部分位于第一壳体5内部且与信号输出装置2耦接,该户外麦克风能够将鸟鸣声数据转换为电信号并传输给信号输出装置2。

43.第二壳体6内部还安装有用于向信号接收装置3供电的第二蓄电池61,该第二蓄电池61的输出端与信号接收装置3电连接,且该第二蓄电池61的输入端连接有第二光伏板62,该第二光伏板62用于吸收太阳光并对第二蓄电池61充电;具体的,该第二光伏板62为板状结构,该第二光伏板62安装在第二壳体6上并将第二壳体6封闭,以起到对第二壳体6内部零部件的保护作用。值得注意的是,本技术实施例中,第二壳体6具有用于与地面接触以安装第二壳体6的放置底板,而第二光伏板62的板面与该放置底板具有一定的夹角;为了便于理解,将该第二光伏板62的重心在该放置底板所在的平面的正交投影定义为重心投影点,该重心投影点位于放置底板上,以使得第二壳体6安装时较为稳定。

44.值得一提的是,本技术实施例中,信号输出装置2与信号接收装置3之间能够通过局域网进行无线通信,具体的,信号输出装置2和信号接收装置3之间通过wi-fi设备进行局域网无线通信。并且,在一定的实验区域内,一个存储装置4对应多个采集装置1,因此,一个信号接收装置3耦接有多个信号输出装置2,从而将多个采集装置1收集的数据存储在同一个存储装置4中。

45.本技术实施例一种鸟鸣声收集装置的实施原理为:采集装置1和存储装置4分别设置在第一壳体5和第二壳体6中,且采集装置1和存储装置4能够独立工作,以提升采集装置1在各位置安装的便捷度;位于第一壳体5中的信号输出装置2和位于第二壳体6中的信号接收装置3通过局域网无线通信,从而将采集装置1中的鸟鸣声数据转换成电信号并存储在存储装置4中;相对于传统技术方案,本技术中采集装置1的安装所需要的安装空间较小,灵活度较高,以便于在多位置安装该采集装置1,采集效果较佳。

46.本具体实施方式的实施例均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,其中相同的零部件用相同的附图标记表示。故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1