一种监测电梯困人故障的应急救援视频通话系统及方法与流程

1.本发明涉及电梯事故救援技术领域,尤其涉及一种监测电梯困人故障的应急救援视频通话系统及方法。

背景技术:

2.电梯作为现代社会的垂直运输交通工具,电梯越来越多地进入了人们的日常生活之中,在机场、车站、码头、商场、办公大楼、高层住宅、家庭住宅等场所广泛应用,已成为建筑物中不可缺少的垂直运输设备。但是随着电梯数量的增多,电梯质量参差不齐以及电梯日常维保不到位、不规范以及乘梯人员不规范的使用电梯方式导致电梯困人故障时有发生。电梯发生困人故障后,救援刻不容缓。目前的救援方式是通过手机app、微信小程序或者电梯内报警按钮、报警电话、二维码方式向救援平台发出报警,平台根据报警信息,向维保公司发出救援指令,实施救援。此方法虽然提高了电梯的救援效率,但无法解决被困人员突发情况,如晕倒、被困人员年龄较小等无法拨打电话或者无法按下救援按钮的特殊情况。如果救援不及时被困人员长时间处于密闭空间时不可避免的会造成恐慌,甚至造成更严重的风险。

技术实现要素:

3.本发明为解决上述问题,提供了一种监测电梯困人故障的应急救援视频通话系统及方法。

4.本发明所采取的技术方案:

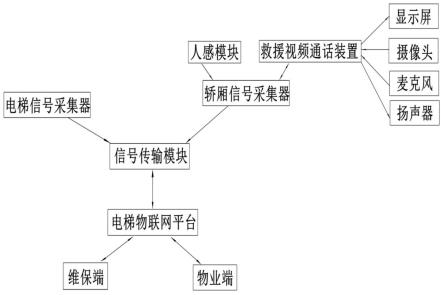

5.一种监测电梯困人故障的应急救援视频通话系统,包括电梯信号采集器、轿厢信号采集器、信号传输模块和电梯物联网平台,电梯信号采集器和轿厢信号采集器通过信号传输模块与电梯物联网平台实现数据传输,轿厢信号采集器包括人感模块和救援视频通话装置,电梯信号采集器采集电梯运行信息,电梯物联网平台包括维保端和物业端。

6.所述的救援视频通话装置包括显示屏、摄像头、麦克风和扬声器。

7.所述的维保端的维保人员手机安装有维保app。

8.所述的物业端的物业人员手机安装有物业app。

9.所述的电梯信号采集器采集电梯信号点、事件和故障。

10.一种利用监测电梯困人故障的应急救援视频通话系统的救援方法,其步骤为:

11.s1.当电梯发生停梯,且轿厢内的楼层按钮和开关门按钮不起作用,轿厢信号采集器的人感模块检测到电梯轿厢内有人,短时间内该停梯故障不恢复,即确定发生困人故障,救援视频通话装置自动向维保端与物业端发起急修视频通话,维保端的维保人员手机安装维保app,物业端的物业人员手机安装物业app,如得到回应,则进入s2路径,如果长时间未响应,则进入s3路径;

12.轿厢信号采集器将困人故障信息同时通过信号传输模块传输至电梯互联网平台,电梯物联网平台创建急修单,急修单信息包括电梯所在社区、楼栋、电梯编号、电梯类型、发

生时间、故障描述或困人故障描述;

13.s2.维保人员接入救援视频通话,实施救援:

14.维保人员使用手机维保app接通急修视频通话后,通过轿厢内救援视频通话装置与被困人员取得联系,确认故障是否真实;如确认故障属实后,维保人员通过此次急修视频通话安抚被困人员,指导被困人员自救措施并等待救援,在此过程中,维保人员如需其他维保同事协助,则可在维保app邀请其他维保人员加入急修视频通话,了解轿厢以及被困人员情况,及时商讨应对措施,缩短救援时间;

15.维保人员通过维保app接收到急修单,根据急修单详情了解故障电梯位置和故障信息,可提前做出故障预判和设计解决方案,提高救援效率;

16.维保人员在维保app对急修单做出操作时,将维保人员的位置信息、姓名、联系电话先后从维保app、电梯物联网平台、信号传输模块传输至轿厢信号采集器,轿厢信号采集器再发送至救援视频通话装置上,并展示于显示屏中;此时被困人员可以直观地了解到维保人员准确位置,实现安抚被困人员的效果,防止被困人员因长时间处于密闭环境造成恐慌,产生过激行为;

17.物业人员使用手机物业app接通急修视频通话,可协助维保人员安抚被困人员,或监督维保人员的作业情况;

18.s3.接入二级响应平台:

19.救援视频通话装置未在规定时间内获得维保端的响应,电梯物联网平台根据电梯所在位置,通过地图单元模块查询并获取故障电梯就近的救援专家或专业救援机构的位置,预估救援时间,计算出该救援机构到达故障电梯的最短路径,并向专业救援机构即第三方救援服务机构发出救援指令,救援指令包括故障电梯地址、报警人联系方式以及到达故障电梯的最短路径;

20.s4.跟踪救援情况,获取救援反馈:

21.维保人员到达现场,进行维修,解救被困人员,救援完成后提交急修单结果报告,电梯物联网平台更新急修单,并记录急修过程。

22.所述的步骤s2中查看轿厢具体情况时可以通过与电梯物联网平台电连接的电梯轿厢内安装的监控实时监测。

23.本发明的有益效果:本发明针对电梯突发事故救援,当发生电梯困人故障时,系统自动触发救援视频通话,并播放安抚视频以便于安抚被困人员,同时打开视频通话及时沟通物业与维修人员同步现场情况,实现快速响应维修。

附图说明

24.图1为本发明的框架示意图。

25.图2为本发明监测到电梯困人故障后的救援流程图。

具体实施方式

26.一种监测电梯困人故障的应急救援视频通话系统,包括电梯信号采集器、轿厢信号采集器、信号传输模块和电梯物联网平台,电梯信号采集器和轿厢信号采集器通过信号传输模块与电梯物联网平台实现数据传输,轿厢信号采集器包括人感模块和救援视频通话

装置,救援视频通话装置包括显示屏、摄像头、麦克风和扬声器,电梯信号采集器采集电梯运行信息,包括电梯信号点、事件和故障等,电梯物联网平台包括维保端和物业端,维保端的维保人员手机安装有维保app,物业端的物业人员手机安装有物业app,由电梯物联网平台及维保app和物业app实现自动触发式救援视频通话及应急救援管理功能。

27.一种利用监测电梯困人故障的应急救援视频通话系统的救援方法,其步骤为:

28.s1.当电梯发生停梯,且轿厢内的楼层按钮和开关门按钮不起作用,轿厢信号采集器的人感模块检测到电梯轿厢内有人,短时间内该停梯故障不恢复,即确定发生困人故障,救援视频通话装置自动向维保端与物业端发起急修视频通话,维保端的维保人员手机安装维保app,物业端的物业人员手机安装物业app,如得到回应,则进入s2路径,如果长时间未响应,则进入s3路径;

29.轿厢信号采集器将困人故障信息同时通过信号传输模块传输至电梯互联网平台,电梯物联网平台创建急修单,急修单信息包括电梯所在社区、楼栋、电梯编号、电梯类型、发生时间、故障描述或困人故障描述;

30.s2.维保人员接入救援视频通话,实施救援:

31.维保人员使用手机维保app接通急修视频通话后,通过轿厢内救援视频通话装置与被困人员取得联系,确认故障是否真实;也可以通过与电梯物联网平台电连接的电梯轿厢内安装的监控实时监测;如确认故障属实后,维保人员通过此次急修视频通话安抚被困人员,指导被困人员自救措施并等待救援,在此过程中,维保人员如需其他维保同事协助,则可在维保app邀请其他维保人员加入急修视频通话,了解轿厢以及被困人员情况,及时商讨应对措施,缩短救援时间;

32.维保人员通过维保app接收到急修单,根据急修单详情了解故障电梯位置和故障信息,可提前做出故障预判和设计解决方案,提高救援效率;

33.维保人员在维保app对急修单做出操作时,将维保人员的位置信息、姓名、联系电话先后从维保app、电梯物联网平台、信号传输模块传输至轿厢信号采集器,轿厢信号采集器再发送至救援视频通话装置上,并展示于显示屏中;此时被困人员可以直观地了解到维保人员准确位置,实现安抚被困人员的效果,防止被困人员因长时间处于密闭环境造成恐慌,产生过激行为;

34.物业人员使用手机物业app接通急修视频通话,可协助维保人员安抚被困人员,或监督维保人员的作业情况;

35.s3.接入二级响应平台:

36.救援视频通话装置未在规定时间内获得维保端的响应,电梯物联网平台根据电梯所在位置,通过地图单元模块查询并获取故障电梯就近的救援专家或专业救援机构的位置,预估救援时间,计算出该救援机构到达故障电梯的最短路径,并向专业救援机构即第三方救援服务机构发出救援指令,救援指令包括故障电梯地址、报警人联系方式以及到达故障电梯的最短路径;

37.s4.跟踪救援情况,获取救援反馈:

38.维保人员到达现场,进行维修,解救被困人员,救援完成后提交急修单结果报告,电梯物联网平台更新急修单,并记录急修过程。

39.在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

40.此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。

41.在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接或彼此可通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

42.以上对本发明的实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本发明的较佳实施例,不能被认为用于限定本发明的实施范围。凡依本发明申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本发明的专利涵盖范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1