压电振动模块与发声装置的制作方法

1.本实用新型涉及一种发声装置,尤其涉及一种包含有压电振动模块的发声装置。

背景技术:

2.压电振动模块可作为振动源设置于面板上以组成发声装置,然手机或平板的内部须装设许多零组件,成为压电振动模块安装时的空间限制。另外,由多颗压电材料所构成的压电振动模块其尺寸过大,降低厂商选用的意愿,亦造成装设有此压电振动模块的电子装置的尺寸难以微小化。

技术实现要素:

3.本实用新型提供了一种压电振动模块,包含基板结构、多个压电元件、结合层与上电极。基板结构包含有绝缘层与下电极,下电极设置于绝缘层上。压电元件设置于下电极上,每一压电元件包含压电材料层、第一导电层与第二导电层,第一导电层与第二导电层分别位于压电材料层的相对两侧,第一导电层与下电极电性连接。结合层设置于下电极上,且将多个压电元件彼此固接。上电极设置于结合层上,且电性连接压电元件的第二导电层。

4.在本实用新型的一实施例中,上述的结合层的材料为环氧树脂。

5.在本实用新型的一实施例中,上述的每一压电元件更包含封装材料层,封装材料层用以包覆压电材料层、部分第一导电层以及部分第二导电层。

6.在本实用新型的一实施例中,上述的封装材料层的材料为有机聚合物树脂。

7.在本实用新型的一实施例中,上述的下电极分为第一导电区、第二导电区以及绝缘区,绝缘区设置于第一导电区与第二导电区之间,多个压电元件设置于第一导电区上,且第一导电层电性连接第一导电区,上电极电性连接第二导电区。

8.在本实用新型的一实施例中,上述的上电极的面积占整体基板结构的面积的10%以下。

9.在本实用新型的一实施例中,上述的上电极包含多个子上电极,多个子上电极依序串连多个压电元件的第二导电层。

10.在本实用新型的一实施例中,上述的上电极的面积占整体基板结构的面积的60%-85%。

11.在本实用新型的一实施例中,上述的压电振动模块更包含保护结构,该保护结构为封盖,且封盖的盖缘设置于结合层、下电极与绝缘层其中之一上,用以至少覆盖部分多个压电元件。

12.在本实用新型的一实施例中,上述的封盖与上电极之间为真空或者是填充空气或惰性气体。

13.在本实用新型的一实施例中,上述的封盖与上电极之间为树脂层,树脂层与封盖以及上电极之间紧密接合。

14.在本实用新型的一实施例中,上述的树脂层与结合层的材料相同。

15.在本实用新型的一实施例中,上述的树脂层、结合层与封盖的材料相同,且三者为一体成型。

16.在本实用新型的一实施例中,上述的压电振动模块更包含保护结构,该保护结构为成型膜,且成型膜至少覆盖部分多个压电元件。

17.在本实用新型的一实施例中,上述的多个压电元件的面积占整体基板结构的面积的10%-95%之间。

18.在本实用新型的一实施例中,上述的多个压电元件沿线性方向排列。

19.在本实用新型的一实施例中,上述的多个压电元件至少分别为第一压电元件以及第二压电元件,第一压电元件以及第二压电元件沿线性方向依序设置,基板结构具有相对应的第一长边与第二长边以及相对应的第一短边与第二短边,第一压电元件邻近第一短边,第二压电元件邻近第二短边,第一压电元件至第一短边的距离为第一边距,第二压电元件至第二短边的距离为第二边距,第一边距与第二边距相同。

20.在本实用新型的一实施例中,上述的第一压电元件以及第二压电元件至第一长边的距离相同,且第一压电元件以及第二压电元件至第二长边的距离相同。

21.在本实用新型的一实施例中,上述的多个压电元件呈l形排列,多个压电元件至少分别为第一压电元件、第二压电元件以及第三压电元件,第一压电元件以及第二压电元件沿第一方向依序设置,第一压电元件以及第三压电元件沿第二方向依序设置。

22.在本实用新型的一实施例中,上述的第一方向与第二方向相互垂直。

23.在本实用新型的一实施例中,上述的基板结构为l形结构,基板结构具有第一长边、第二长边、第一短边、第二短边、第三短边以及第四短边,该第一长边、第一短边与第二短边彼此平行地沿第一方向延伸且沿第二方向依序设置,第二长边、第三短边与第四短边彼此平行地沿第二方向延伸且沿第一方向依序设置,第一压电元件与第三压电元件至第二长边的距离相同,第一压电元件与第三压电元件之间具有间距,间距大于第二压电元件至第一短边的距离。

24.在本实用新型的一实施例中,上述的间距大于第二压电元件至第一短边的距离的两倍。

25.在本实用新型的一实施例中,上述的基板结构为矩形结构,具有第一边、第二边、第三边以及第四边,第一边与第二边位于矩形结构的相对两边且沿第一方向延伸,第三边与第四边位于矩形结构的相对两边且沿第二方向延伸,第一压电元件与第三压电元件之间具有间距,间距大于第三压电元件至第二边的距离。

26.在本实用新型的一实施例中,上述的间距大于第三压电元件至第二边的距离的两倍。

27.在本实用新型的一实施例中,上述的多个压电元件呈三角形排列,多个压电元件至少分别为第一压电元件、第二压电元件以及第三压电元件,第一压电元件以及第二压电元件沿第一方向依序设置,第一压电元件与第二压电元件具有中心连线,第三压电元件偏移中心连线且设于垂直于中心连线的中间线上。

28.在本实用新型的一实施例中,上述的基板结构为t形结构,基板结构具有沿第一方向延伸且相互平行的第一边、第二边与两个第三边以及沿第二方向延伸且相互平行的两个第四边以及两个第五边,第一边、两个第三边以及第二边沿第二方向依序设置,两个第四边

之间的距离大于两个第五边之间的距离,其中第二压电元件至两个第三边其中之一的垂直距离定义为第三边距,第一压电元件与第三压电元件于第二方向上的间距大于第三边距。

29.在本实用新型的一实施例中,上述的第一压电元件与第三压电元件于第二方向上的间距大于第三边距的两倍。

30.在本实用新型的一实施例中,上述的基板结构为矩形结构。

31.在本实用新型的一实施例中,上述的多个压电元件的个数为至少四个,多个压电元件呈矩阵排列。

32.本实用新型所提供的发声模块包含上述任一实施例的压电振动模块以及面板。压电振动模块设置于面板上。

33.在本实用新型的一实施例中,上述的面板为矩形板材,具有位于面板的相对两边的顶边与底边以及位于面板的相对两边的第一侧边与第二侧边,压电振动模块至顶边的距离定义为第一模块边距,压电振动模块至第一侧边的距离定义为第二模块边距。

34.在本实用新型的一实施例中,上述的第一侧边的长度为h,第一模块边距小于h/4。

35.在本实用新型的一实施例中,上述的第一侧边的长度为h,第一模块边距大于或等于h/4。

36.在本实用新型的一实施例中,上述的顶边的长度为w,第二模块边距小于w/4。

37.在本实用新型的一实施例中,上述的顶边与底边的长度为w,第二模块边距大于或等于w/4。

38.在本实用新型的一实施例中,上述的压电振动模块具有与第一侧边平行的中线,其中顶边的长度为w,中线位于w/3的位置。

39.在本实用新型的一实施例中,上述的压电振动模块具有与第一侧边平行的中线,其中顶边的长度为w,中线位于w/2的位置。

40.在本实用新型的一实施例中,上述的压电振动模块具有与第一侧边平行的中线,其中顶边的长度为w,中线位于w/2至w/3的位置。

41.在本实用新型的一实施例中,压电振动模块的面积占面板的面积的20%以上。

42.本实用新型的压电振动模块的基板结构具有多种形状,如:长矩形、矩形、l形或t形等,压电振动模块上的多个压电元件可为线性、l形或三角形等多种配置型态,可因应面板上不同的组件配置进行压电振动模块的选用与安装,使安装有压电振动模块的电子装置,其内部各元件的配置可更为弹性,从而减少电子装置如平板或手机的尺寸。

43.再者,为了更贴近用户需求的听感效果,本实用新型将压电振动模块设置于面板的不同位置,以改变面板的局部刚性特性以及自然共振频率,获得不同的声压响应曲线(spl response curve),从而改变整体发声装置的发声特性。当压电振动模块越靠近面板的中央时,低频范围的声压增加,当压电振动模块越靠近面板的边缘时,高频范围的声压增加。因此,可通过调整压电振动模块在面板上的位置获得具有不同的声压响应的发声装置。

44.上述说明仅是本实用新型技术方案的概述,为了能够更清楚了解本实用新型的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本实用新型的上述和其他目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举较佳实施例,并配合附图,详细说明如下。

附图说明

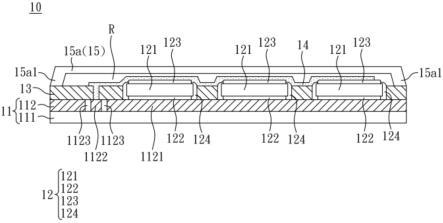

45.图1a-1c分别为本实用新型不同实施例的压电振动模块的剖面示意图。

46.图2为本实用新型又一实施例的压电振动模块的剖面示意图。

47.图3为本实用新型又一实施例的压电振动模块的剖面示意图。

48.图4为本实用新型一实施例的压电振动模块的力学模型示意图。

49.图5a为本实用新型又一实施例的压电振动模块的剖面示意图。

50.图5b-5e分别为本实用新型不同实施例的压电振动模块的俯视示意图。

51.图6a、图6b、图7及图8分别为本实用新型不同实施例的压电振动模块的俯视示意图。

52.图9为本实用新型一实施例的发声装置的剖面示意图。

53.图10分别为本实用新型一实施例的发声装置的俯视示意图。

54.图11为本实用新型不同实施例的发声装置的声压水平示意图。

55.图12-13分别为本实用新型不同实施例的发声装置的俯视示意图。

具体实施方式

56.现将参考附图通过示例更详细地描述本实用新型。

57.图1a-1c分别为本实用新型不同实施例的压电振动模块的剖面示意图。如图1a所示,压电振动模块10包含基板结构11、多个压电元件12、结合层13、上电极14。基板结构11包含有绝缘层111与下电极112,下电极112设置于绝缘层111上。压电元件12设置于下电极上112,每一压电元件12包含压电材料层121、第一导电层122、第二导电层123,第一导电层122与第二导电层123分别位于压电材料层121的相对两侧,第一导电层122与下电极112电性连接。结合层13设置于下电极112上,且将多个压电元件12彼此固接。上电极14设置于结合层13上,且电性连接压电元件12的第二导电层123。

58.绝缘层111可为玻璃纤维环氧层压板(fr4)、玻璃、pet或聚酰亚胺(pi)等材料。下电极112可为铜箔,设置在绝缘层111上,以形成铜箔基板。然本实用新型并不以此为限,下电极112亦可为银浆或其它导电金属或者是ito或其他导电金属氧化物等材料。下电极112分为第一导电区1121、第二导电区1122与绝缘区1123。绝缘区1123设置于第一导电区1121与第二导电区1123之间。如图1a所示,第二导电区1122的数量为一个,绝缘区1123的数量为两个。于未绘示的实施例中,第一导电区1121、第二导电区1122与绝缘区1123的数量皆可为一个或多个。

59.请续参阅图1a。多个压电元件12的个数可例如为三个,通过结合层13彼此固接并设置在第一导电区1121上,压电元件12上的第一导电层122设于第一导电区1121且与第一导电区1121电性连接。上电极14用以电性连接各压电元件12上的第二导电层123并与下电极112的第二导电区1122连接,从而使各个压电元件12上的第二导电层123通过上电极14与第二导电区1122电性导通。于一实施例中,结合层13可为有机聚合物树脂层如:环氧树脂、亚克力树脂、硅氧烷层或无机氧化物层如:氧化硅、氮化硅、氮氧化硅。于一实施例中,压电元件12的压电材料层121可为压电陶瓷材料或压电薄膜。

60.于一实施例中,压电元件12更可包含封装材料层124,封装材料层124用以包覆压电材料层121、部分第一导电层122以及部分第二导电层12。封装材料层124可为有机聚合物

树脂如:环氧树脂、亚克力树脂。

61.于一实施例中,压电材料层121的厚度可约为50

–

300μm。第一导电层122与第二导电层123可为导电金属或导电金属氧化物,其厚度可约为0.1

–

100μm。绝缘层111的厚度可为1

–

100μm,下电极112的厚度可为5

–

35μm,结合层13的厚度可为0.1

–

200μm,上电极14的厚度可为5

–

100μm。

62.请续参阅图1a-1c。压电振动模块10可包含一保护结构15,保护结构15可例如为一封盖15a。如图1a所示,封盖15a的盖缘15a1可设置于结合层13上,用以至少覆盖部分压电元件12。于另一实施例中,封盖15a的盖缘15a1亦可设置于下电极112(如图1b所示)或绝缘层111上(如图1c所示)。于图1b所示的实施例中,结合层13的面积较下电极112小,或者如图1c所示的实施例中,结合层13与下电极112的面积较绝缘层111小,使得封盖15a的盖缘15a1可设置在压电振动模块10中更接近底部的层体上如基板结构11的下电极112或绝缘层111上,从而减少压电振动模块10的模块厚度。其中,模块厚度为绝缘层111下缘至封盖15a上缘的厚度。于一实施例中,压电元件12的厚度为整体模块厚度(即保护结构15的上缘至绝缘层111的下缘的厚度)的30%-70%。于一实施例中,封盖15a的材料可为金属、塑胶、玻璃等材料。于一实施例中,封盖15a的盖缘15a1可通过黏胶或激光烧结的方式设置于结合层13、下电极112或绝缘层111上。于一实施例中,于封盖15a与上电极14之间可为一树脂层r,且树脂层r与封盖15a及上电极14之间为紧密接合,意即三者之间的接合处并无空隙。于一实施例中,树脂层r与结合层13的材料可相同。于另一未绘示的实施例中,树脂层r、结合层13与封盖15a的材料相同,且三者为一一体成型的结构。于另一未绘示的实施例中,封盖15a与上电极14之间可为真空或者是填充空气或惰性气体。

63.请参阅图2,图2为本实用新型又一实施例的压电振动模块的剖面示意图,于图2所绘示的实施例中,压电振动模块10a的保护结构15可为成型膜15b,成型膜15b至少覆盖部分压电元件12。成型膜15b可设置在结合层13、下电极112或绝缘层111上。如图2所示,经由适宜的温度控制使成型膜15b成型于压电元件12、上电极14与结合层13,以形成一较薄的保护结构15,从而减少压电振动模块10a的模块厚度,于此实施例中,模块厚度为成型膜15b上缘至绝缘层111下缘的厚度。于一实施例中,成型膜15b可为有机膜、无机膜或有机无机复合膜。于图1a至1c以及图2所绘示的实施例中,保护结构15是覆盖全部的压电元件12,然本实用新型不以此为限。于另一未绘示的实施例中,保护结构可仅覆盖部分压电元件12。于另一未绘示的实施例中,可部分压电元件12由封盖15a进行覆盖,部分压电元件12由成型膜15b进行覆盖。

64.请参阅图1a与图3,图3为本实用新型又一实施例的压电振动模块的剖面示意图。于图1a所绘示的实施例中,上电极14为单一的结构同时连接多个压电元件12的第二导电层123至下电极112的第二导电区1122,从而使多个压电元件12彼此之间可电性连接。于图3所绘示的实施例中,上电极14由多个子上电极141组成,多个子上电极141分别连接于多个压电元件12的两两之间或压电元件12与下电极112的第二导电区1122之间,也就是说,多个子上电极14依序串连多个压电元件12的第二导电层123至第二导电区1122,以电性连接多个压电元件12。

65.图4为本实用新型一实施例的压电振动模块的力学模型示意图。图4所示为压电振动模块的力学模型,其中压电元件12应用至基板结构11。多个压电元件12连接至基板结构

11,共振电路(图未示)形成于压电元件12与基板结构11之间,以于压电元件12上执行阻抗匹配。基板结构11可例如为铜箔基板或显示面板。每一压电元件12具有装置质量m。于振动理论中,刚性(stiffness,k)以及阻尼(damping,c)为两个重要的物理量,其中刚性被定义为物体弹性变形的能力,刚性取决于一方向上的负载、材料以及部件的形状如:几何形状。于振动系统中刚性的改变对其自然频率产生影响且改变振动的时间周期。另外,阻尼描述由振动系统所消散的能量且造成随时间变化的振幅衰减。

66.于本实用新型中,一控制方程式整合压电振动模块的力学模型、材料成分以及电路特性于一运动方程式,用以描述每一压电元件施加一力量至基板结构11的动作,此动作造成变形并使空气产生一压力差,从而转变成一声音。所述的运动方程式如下:

67.[m]

[0068]

[m]:模块质量矩阵

[0069]

[c]:模块阻尼矩阵

[0070]

[k]:模块刚性矩阵

[0071]

{

ü

}:节点加速度向量

[0072]

节点速度向量

[0073]

{u}:节点位移向量

[0074]

[fa]:基板结构的反应力向量

[0075]

各质点(即各压电元件12)位于此一维模型的位置与质量大小将与基板结构11形成共振时的反节点因相对位置不同造成该共振频率下基板结构11振幅放大的比率不同,进一步控制整个应用范畴频段的声压响应曲线的特性,而本实用新型的压电振动模块是基于此基本计算与概念进行二维到三维空间的计算与分析。

[0076]

图5a为本实用新型又一实施例的压电振动模块的剖面示意图;图5b-5e、图6a、图6b、图7及图8分别为本实用新型不同实施例的压电振动模块的俯视示意图。为了更简便地表示各压电元件12的相对配置关系,于图5a的剖面示意图与图5b-5c的俯视示意图中,省略了保护结构15(绘示于图1a-图1c及图2-图3中)。于图5d、图5e、图6a、图6b、图7及图8的俯视示意图中,省略保护结构15与上电极14。请参阅图5a,压电振动模块10的基板结构11与压电元件12内的压电材料层121、第一导电层122、第二导电层123与封装材料层124的配置如前述实施例,于此不再赘述。于此实施例中,压电振动模块10包含有第一压电元件12a、第二压电元件12b与第三压电元件12c。如图5b与图5c所示,上电极14电性连接第一压电元件12a、第二压电元件12b与第三压电元件12c上的第二导电层123。于图5b所绘示的实施例中,上电极14为单一的结构同时连接第一压电元件12a、第二压电元件12b与第三压电元件12c的第二导电层123。于此实施例中,上电极14的面积占整体基板结构11的面积60%-85%之间。而于图5c所绘示的实施例中,上电极14由多个子上电极141组成,多个子上电极141分别连接第二压电元件12b与第三压电元件12c之间、第二压电元件12b与第一压电元件12a之间以及第一压电元件12a与下电极112(绘示于图3)的第二导电区1122(绘示于图3)之间,也就是说,多个子上电极141依序串连第一压电元件12a、第二压电元件12b与第三压电元件12c的第二导电层123至第二导电区1122,此连接方式可以较少的材料以达成多个压电元件的电性连接。于一实施例中,上电极14的面积占整体基板结构11的面积10%以下。

[0077]

请参阅图5d,第一压电元件12a、第二压电元件12b与第三压电元件12c上的面积占整体基板结构11的面积的50%以上,在压电振动模块10的振动频率范围为0.1khz-90khz的范围内,可获得良好的发声特性。然本实用新型不以此为限,第一压电元件12a、第二压电元件12b与第三压电元件12c上的面积可占整体基板结构11的面积10%-95%之间,较佳为50%-95%之间。

[0078]

请续参阅图5d。基板结构11为长矩形结构16,长矩形结构16具有相对应的第一长边161与第二长边162、以及相对应的第一短边163与第二短边164。第一压电元件12a、第二压电元件12b与第三压电元件12c沿线性方向dl依序设置。所述的线性方向dl可为与第一长边161平行的方向,然本实用新型不以此为限,线性方向dl亦可为一曲线或拋物线的方向。于一实施例中,第一压电元件12a邻近第一短边163且离第一短边163的距离为a,第三压电元件12c邻近第二短边164且离第二短边164的距离为d。第一压电元件12a到第一短边163的距离定义为第一边距,第三压电元件12c到第二短边164的距离定义为第二边距。于一实施例中,第一边距为a,第二边距为d,且a=d。第一压电元件12a至第二压电元件12b的间距为b,第二压电元件12b至第三压电元件12c的间距为c。于一实施例中,第一压电元件12a、第二压电元件12b与第三压电元件12c是于线性方向dl上均匀分布,故b=c。然本实用新型不以此为限,于另一未绘示的实施例中,a可不等于d,b亦可不等于c。

[0079]

接续上述说明,第一压电元件12a、第二压电元件12b与第三压电元件12c至第一长边161的距离分别为e、f、g,第一压电元件12a、第二压电元件12b与第三压电元件12c至第二长边162的距离分别为h、k、m。于一实施例中,第一压电元件12a、第二压电元件12b与第三压电元件12c是于短边方向置中排列于压电振动模块10上,因此e、f、g、h、k、m等距离皆相等。于另一未绘示的实施例中,所述的线性方向dl可为压电振动模块10的对角线方向,意即线性方向dl与基板结构11的长边方向为非平行。于此实施例中,e=m、f=k且g=h。于此实施例中,压电元件12的个数为3个,然本实用新型不此为限,压电元件的个数亦可为2个(如图5e所示)、4个或更多个。

[0080]

请参阅图5e,于图5e所绘示的实施例中,压电元件12的个数为2个,其它元件与配置关系同前述实施例,于此不再赘述。当压电元件12的个数为2个时,第一压电元件12a邻近第一短边163且离第一短边163的距离为a,第二压电元件12b邻近第二短边164且离第二短边164的距离为d。第一压电元件12a到第一短边163的距离定义为第一边距,第二压电元件12c到第二短边164的距离定义为第二边距。于一实施例中,第一边距为a,第二边距为d,且a=d。于一实施例中,当线性方向dl平行第一长边161的延伸方向时,第一压电元件12a与第二压电元件12b到第一长边161与第二长边162的距离e、f、h、k皆相等。于另一未绘示的实施例中,当线性方向dl不平行于第一长边161的延伸方向时,第一压电元件12a到第一长边161的距离e与第二压电元件12b到第二长边162的距离k相等,第一压电元件12a到第二长边162的距离h与第二压电元件12b到第一长边161的距离f相等。

[0081]

为因应面板上不同的组件配置进行压电振动模块的选用与安装,使安装有压电振动模块的电子装置,其内部各元件的配置可更为弹性,本实用新型的基板结构11以及多个压电元件12的配置可具有不同的设计。

[0082]

请参阅图6a所示,压电振动模块10b的第一压电元件12a、第二压电元件12b与第三压电元件12c呈l形排列,其中第一压电元件12a与第二压电元件12b沿第一方向d1依序设

置,第二压电元件12b与第三压电元件12c沿第二方向d2依序设置。于一实施例中,第一方向d1与第二方向d2相互垂直。于另一未绘示的实施例中,第一方向d1与第二方向d2可不相互垂直,如:两者相交有一75

°

或85

°

的夹角。

[0083]

接续上述说明,于一实施例中,基板结构11为l形结构17,l形结构17具有相互垂直的第一长边171与第二长边172,其中第一长边171沿第一方向d1延伸,第二长边172沿第二方向d2延伸。l形结构17更包含与第一长边171相互平行且沿第二方向d2依序设置的第一短边173与第二短边174以及与第二长边172相互平行且沿第一方向d1依序设置的第三短边175与第四短边176。于一实施例中第二压电元件12b邻近第一短边173与第四短边176,第三压电元件12c邻近第二短边174与第三短边175。于一实施例中,第一压电元件12a以及第三压电元件12c至第二长边172的距离分别为a、d,第二压电元件12b至第四短边176的距离为c,第三压电元件12c至第三短边175的距离为e。于一实施例中,a、c、d、e皆相等。于一实施例中,第一压电元件12a以及第二压电元件12b至第一边171的距离分别为f、g,第二压电元件12b至第一短边173的距离为k,第三压电元件12c至第二短边174的距离为m,f=g且k=m。第一压电元件12a与第二压电元件12b之间于第一方向d1上的间距为b,第一压电元件12a与第三压电元件12c之间于第二方向d2上的间距为h。于一实施例中,h》k。于另一实施例中,h》2k。

[0084]

请参阅图6b。压电振动模块10c上的第一压电元件12a、第二压电元件12b与第三压电元件12c呈l形排列与压电振动模块10b相同,不同的是,压电振动模块10c的基板结构11为矩形结构18。矩形结构18具有位于矩形结构18相对的两边且沿第一方向d1延伸的第一边181与第二边182以及位于矩形结构18相对的两边且沿第二方向d2延伸的第三边183与第四边184。于一实施例中,第一压电元件12a以及第三压电元件12c至第三边183的距离分别为a、d,第二压电元件12b以及第三压电元件12c至第四边184的距离分别为c、e。于一实施例中,a、c、d皆相等。第一压电元件12a以及第二压电元件12b至第一边181的距离分别为f、g,第三压电元件12c以及第二压电元件12b至第二边182的距离分别为m、k。于一实施例中,f、g、m皆相等。然本实用新型不以此为限,于另一实施例中,f与g相等但不等于m。于一实施例中,第一压电元件12a与第二压电元件12b之间于第一方向d1上的间距为b,第一压电元件12a与第三压电元件12c之间于第二方向d2上的间距为h。于一实施例中,h》m。于另一实施例中,h》2m。

[0085]

请参阅图7,压电振动模块10d上的第一压电元件12a、第二压电元件12b与第三压电元件12c呈三角形排列。第一压电元件12a与第二压电元件12b沿第一方向d1依序设置,第一压电元件12a与第二压电元件12b具有中心连线21,中心连线21为第一压电元件12a与第二压电元件12b两个压电元件的正中心的连线。第三压电元件12c偏移中心连线21且设于垂直于中心连线21的中间线22上,即第三压电元件12c的正中心不落在中心连线21但落在中间线22上。于一实施例中,压电振动模块10d的基板结构11可为t形结构19或矩形结构。

[0086]

接续上述说明,以基板结构11为t形结构19为例,t形结构19具有沿第一方向d1延伸且相互平行的第一边191、第二边192以及两个第三边193、193’,第一边191、两个第三边193、193’以及第二边192沿第二方向d2依序设置。t形结构19还具有沿第二方向d2延伸且相互平行的两个第四边194、194’以及两个第五边195、195’,两个第四边194、194’之间的距离大于两个第五边之间的距离195、195’。第一压电元件12a邻近第一边191、第三边193以及第

四边194,第二压电元件12b邻近第一边191、第三边193’以及第四边194’。第三压电元件12c邻近第二边192、两个第五边195、195’。于一实施例中,第一压电元件12a至第四边194的距离为a,第二压电元件12b至第四边194’的距离为c,第三压电元件12c至两个第五边195、195’的距离分别为d、e。于一实施例中,a、c、d、e皆相等。于一实施例中,第一压电元件12a以及第二压电元件12b至第一边191的距离分别为f、g,f=g。于一实施例中,第二压电元件12b至第三边193’的距离为k,第三压电元件12c至第二边192的距离为m。第一压电元件12a与第三压电元件12c于该第二方向d2上的间距为h,第二压电元件12b至第三边193’的垂直距离定义为第三边距,于此实施例中,第三边距为k。于一实施例中,h》k。于另一实施例中,h》2k。

[0087]

请参阅图8,压电振动模块10e的压电元件的个数为4个。压电振动模块10e的基板结构11为矩形结构。压电振动模块10e包含第一压电元件12a、第二压电元件12b、第三压电元件12c、第四压电元件12d,第一压电元件12a与第二压电元件12b以及第三压电元件12c与第四压电元件12d分别沿第一方向d1设置,第一压电元件12a与第三压电元件12c以及第二压电元件12b与第四压电元件12d分别沿第二方向d2设置,从而使第一压电元件12a、第二压电元件12b、第三压电元件12c及第四压电元件12d呈矩阵排列。于本实例中,压电元件12的个数为4个,然本实用新型不以此为限,只要多个压电元件12的个数可于横向与纵向上皆形成2排以上的排列,皆为本实用新型所指的矩阵排列,如:2x6、3x3等多种排列方式。

[0088]

请参阅图9,图9为本实用新型一实施例的发声装置的剖面示意图。发声装置100包含压电振动模块10与面板30。压电振动模块10包含基板结构11、多个压电元件12、结合层13与上电极14。基板结构11包含有绝缘层111与下电极112,下电极112设置于绝缘层111上。压电元件12设置于下电极112上,每一压电元件12包含压电材料层121、第一导电层122与第二导电层123,第一导电层122与第二导电层123分别位于压电材料层121的相对两侧,第一导电层122与下电极112电性连接。结合层13设置于下电极112上,且将多个压电元件12彼此固接。上电极14设置于结合层上,且电性连接压电元件12的第二导电层123。于一实施例中,压电振动模块10更可包含有封盖15a作为保护结构15。压电振动模块10设置于面板30上。本实用新型以压电振动模块10作为振动源设置于面板30,面板30作为振膜以构成发声装置100。于一实施例中,面板30可例如为玻璃、手机或平板的显示面板。

[0089]

为了更贴近用户需求的听感效果,本实用新型将压电振动模块设置于面板30的不同位置,以改变面板30的局部刚性特性以及面板30的自然共振频率,以获得不同的声压响应曲线(spl response curve),从而改变整体发声装置的发声特性。

[0090]

图10、图12及图13分别为本实用新型一实施例的发声装置的俯视示意图。为清楚表示面板、压电振动模块以及压电振动模块上压电元件的配置关系,图10、图12及图13省略了压电振动模块10、10b的保护结构15以及上电极14。请参阅图10,发声装置100a的面板30为一矩形板材31,矩形板材31具有顶边311、底边312、第一侧边313以及第二侧边314,顶边311与底边312位于面板30的相对两边且沿第一方向d1延伸,第一侧边313与第二侧边314位于面板30的相对两边且沿第二方向d2延伸,压电振动模块10b至顶边311的距离定义为第一模块边距ds1,压电振动模块10b至第一侧边313的距离定义为第二模块边距ds2。本实用新型所指的顶边、底边、第一侧边以及第二侧边仅用于示例性地说明压电振动模块与面板的相对配置,并不限制实际使用时,顶边须位于发声装置的顶侧。于此实例中,矩形板材31为一全平面矩形板材。另一未绘示的实施例中,矩形板材31可为边缘具有弯折区域的板材,于此

实施例中,上述的顶边311、底边312、第一侧边313以及第二侧边314是指板材平面区域的边界,而不包括具有弯折区域的边缘。

[0091]

接续上述说明,如图10所示,于一实施例中,第一侧边313与第二侧边314的长度为h,第一模块边距ds1《1/4h。于另一未绘示的实施例中,第一模块边距ds1≥1/4h。图11为本实用新型不同实施例发声装置的声压示意图,其中,横轴为频率(frequency),单位为hz,纵轴为声压(sound pressure level),单位为分贝(db)。如图11所示,当压电振动模块10b设置于面板30上较靠边缘的位置时例如:第一模块边距ds1《1/4h,整体发声装置100a的高频范围声压增加,低频范围声压略为减少,如图10实线表示。当压电振动模块10b设置于面板30上较靠中央的位置时例如:第一模块边距ds1≥1/4h,整体发声装置100a的低频范围声压增加,高频范围声压略为减少,如图10虚线表示。

[0092]

请参阅图12,发声装置100与发声装置100a的面板30相同,不同的是面板30上设置压电振动模块10。于一实施例中,顶边311与底边312的长度为w,压电振动模块10至第一侧边313的距离小于1/4w,即第二模块边距ds2《1/4w。于另一未绘示的实施例中,第二模块边距ds2≥1/4w。当第二模块边距ds2《1/4w,整体发声装置100的高频范围声压增加,低频范围声压略为减少。当第二模块边距ds2≥1/4w,整体发声装置100的低频范围声压增加,高频范围声压略为减少。

[0093]

请参阅图13,于一实施例中,压电振动模块10具有与第一侧边平行的中线32,中线32通过压电振动模块10与顶边平行的边的中点,面板30的顶边311的长度为w,中线32可例如位于1/3w的位置。然本实用新型不以此为限,中线32亦可例如位于1/2w或1/4w的位置。

[0094]

于一实施例中,压电振动模块10的面积占面板30的面积的20%以上,以确保压电振动模块10于面板30上的稳固性。然本实用新型不以此为限,在压电振动模块10能稳固地设置于面板30的情况下,压电振动模块10的面积亦可占面板30面积的20%以下。

[0095]

本实用新型实施例的压电振动模块具有多种形状,如长矩形、矩形、l形或t形等,压电振动模块上的多个压电元件可为线性、l形或三角形等多种配置型态,可因应面板上不同的组件配置进行压电振动模块的选用与安装,使安装有压电振动模块的电子装置,其内部各元件的配置可更为弹性,从而减少电子装置如平板或手机的尺寸。

[0096]

再者,为了更贴近用户需求的听感效果,本实用新型将压电振动模块设置于面板的不同位置,以改变面板的局部刚性特性以及自然共振频率,获得不同的声压响应曲线(spl response curve),从而改变整体发声装置的发声特性。

[0097]

以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型作任何形式上的限制,虽然本实用新型已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本实用新型,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本实用新型技术方案范围内,当可利用上述揭示的方法及技术内容作出些许的更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本实用新型技术方案的内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1