一种耳机的制作方法

本说明书涉及声学装置,特别涉及一种耳机。

背景技术:

1、随着声学输出技术的发展,声学装置(例如,耳机)已广泛地应用于人们的日常生活,其可以与手机、电脑等电子设备配合使用,以便于为用户提供听觉盛宴。按照用户佩戴的方式,耳机一般可以分为头戴式、耳挂式和入耳式等。在耳机的佩戴过程中,耳机的发声部相对于用户的耳部的佩戴位置不仅可以影响耳机的佩戴舒适性与稳定性,还能够影响耳机的声学输出性能。

2、因此,有必要提供一种能够提高用户佩戴舒适度且具有较好的输出性能的耳机。

技术实现思路

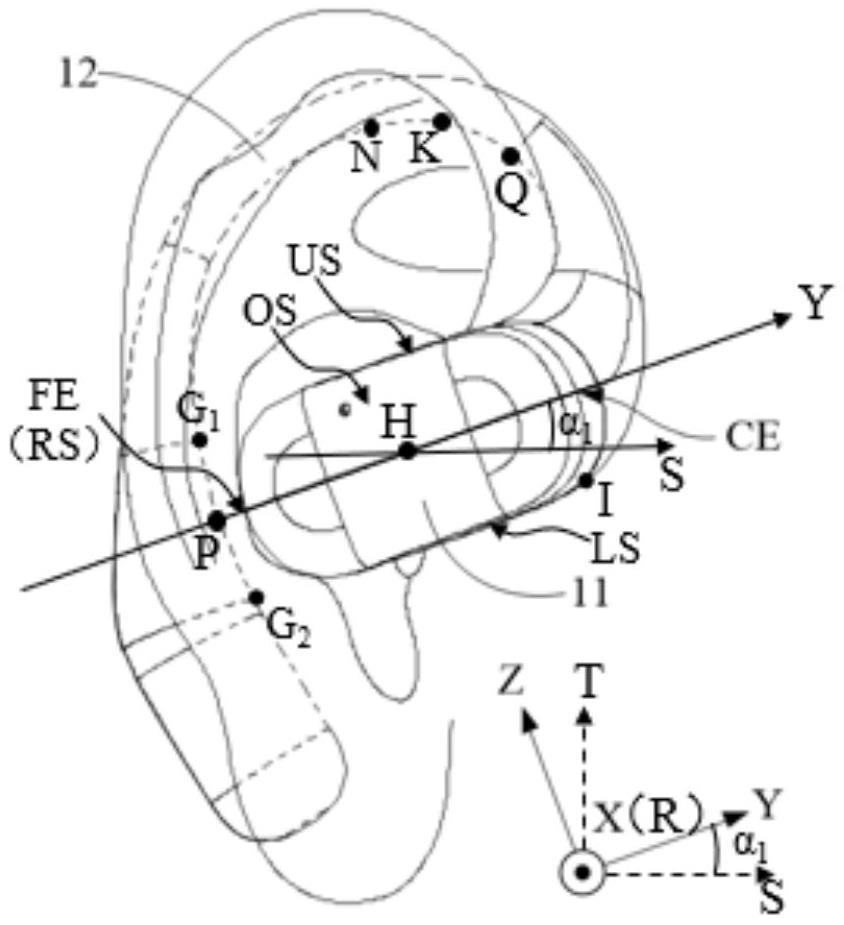

1、本说明书实施例提供一种耳机,包括:发声部,包括换能器和容纳所述换能器的壳体;耳挂,在佩戴状态下,所述耳挂的第一部分挂设在用户耳廓和头部之间,所述耳挂的第二部分与所述第一部分连接并向所述耳廓背离头部的一侧延伸并连接所述发声部,将所述发声部佩戴于耳道附近但不堵塞耳道口的位置;其中,所述耳挂在用户的矢状面上的投影的内轮廓包括第一曲线,所述第一曲线在第一方向具有极值点,所述第一方向垂直于所述发声部在所述用户的矢状面上的投影的长轴方向;所述极值点位于所述耳挂的上顶点在所述用户的矢状面上的投影点的后侧,所述上顶点为佩戴状态下所述耳挂内轮廓沿用户垂直轴的最高点;所述发声部在所述用户的矢状面上的投影的长轴方向相对于水平方向的倾角范围为13°-21°。通过上述设置,使得发声部可以被佩戴在用户耳部的适宜位置,使发声部与用户的耳甲腔形成适宜的类腔体结构,提升耳机的输出性能;同时减小发声部与用户耳部的干涉,提升耳机的佩戴稳定性与舒适性。

2、在一些实施例中,沿所述发声部投影的长轴方向上,所述极值点与所述上顶点在所述用户的矢状面上的投影点的距离范围为6mm-15mm,以使得发声部的整体或部分伸入耳甲腔,提高发声部覆盖耳甲腔的区域面积,减小发声部与耳甲腔边缘之间形成的缝隙尺寸,提高耳道口的听音音量。

3、在一些实施例中,所述极值点与所述发声部的质心在所述用户的矢状面上的投影点的距离范围为20mm-30mm,以使发声部在佩戴状态下位于适宜位置,使发声部与耳甲腔形成的较好的类腔体结构,提升耳机的输出性能,并减小发声部与用户耳部的干涉,提升耳机的佩戴稳定性与舒适性。

4、在一些实施例中,所述极值点与所述发声部的质心在所述用户的矢状面上的投影点的连线与所述发声部投影的长轴方向之间的夹角的取值范围为65°-85°,以使得发声部伸入耳甲腔后处于适宜位置,发声部与耳甲腔可以构成较好的类腔体结构,提升耳机的输出性能。

5、在一些实施例中,所述上顶点在所述用户的矢状面上的投影点与所述发声部的质心在用户的矢状面上的投影点之间的距离范围为20mm-30mm,以使发声部在佩戴状态下位于适宜位置,发声部与耳甲腔可以构成较好的类腔体结构,提升耳机的输出性能。

6、在一些实施例中,所述上顶点在所述用户的矢状面上的投影点与所述发声部的质心在所述用户的矢状面上的投影点的连线和所述发声部投影的长轴方向的夹角在45°-65°之间,以使得发声部在佩戴状态下位于适宜位置,使发声部的自由端与耳甲腔之间具有较好的配合,提升耳机的佩戴稳定性与舒适性。

7、在一些实施例中,所述发声部至少部分伸入耳甲腔,所述发声部的质心在所述用户的矢状面上的投影点与所述耳廓的最高点在所述用户的矢状面上的投影点之间在垂直轴方向具有第一距离,所述第一距离与所述耳廓在所述用户的矢状面上的投影在所述垂直轴方向的高度的比值在0.35-0.6之间;所述发声部的质心在所述用户的矢状面上的投影点与所述耳廓的末端点在所述用户的矢状面上的投影点之间在矢状轴方向具有第二距离,所述第二距离与所述耳廓在所述用户的矢状面上的投影在所述矢状轴方向的宽度之比在0.4-0.65之间。通过上述设置,使得发声部在佩戴状态下可以整体或部分结构伸入耳甲腔内,形成较好的类腔体结构,提升耳机的输出性能。

8、在一些实施例中,所述发声部的上侧面的中点在所述用户的矢状面上的投影点与所述耳廓的最高点在所述用户的矢状面上的投影点的距离范围为24mm-36mm;所述发声部的下侧面的中点在所述用户的矢状面上的投影点与所述耳廓的最高点在所述用户的矢状面上的投影点的距离范围为36mm-54mm。通过上述设置,可以使得发声部具有适宜的短轴方向的尺寸以及使发声部在佩戴状态下位于适宜位置,从而不堵塞用户耳道口的同时,提高耳机的听音效果。

9、在一些实施例中,佩戴状态下,所述发声部的上侧面的中点在所述用户的矢状面上的投影点与所述上顶点在所述用户的矢状面上的投影点的距离范围为21mm-32mm;所述发声部的下侧面的中点在所述用户的矢状面上的投影点与所述上顶点在所述用户的矢状面上的投影点的距离范围为32mm-48mm。通过上述设置,可以对发声部在短轴方向的尺寸进行设计,使得发声部在佩戴状态下位于适宜位置,不堵塞用户耳道口的同时,提高耳机的听音效果。

10、在一些实施例中,所述发声部的自由端在所述用户的矢状面上的投影点与耳甲腔的边缘在所述用户的矢状面上的投影的距离不大于13mm。通过上述设置,一方面限制了发声部在长轴方向的尺寸,避免尺寸过大而增加其自身重量,影响用户佩戴的舒适性和随身携带的便捷性;另一方面,还使得发声部的自由端与用户耳甲腔之间具有较好的配合,在保证耳机在具有较好的听音效果的同时,也能保证用户佩戴的舒适性和稳定性。

11、在一些实施例中,所述发声部的质心在所述用户的矢状面上的投影点与所述耳廓在所述用户的矢状面上的投影的轮廓的距离范围为23mm-52mm。通过上述设置,可以调整发声部在佩戴状态下的位置,从而提高发声部的听音音量、降漏音效果以及佩戴时的舒适性和稳定性。

12、在一些实施例中,所述发声部的质心在所述用户的矢状面上的投影点与所述耳挂的所述第一部分在所述用户的矢状面上的投影的距离范围为18mm-43mm。通过上述设置,可以使得发声部与耳挂可以对耳部形成有效的夹持,发声部在伸入耳甲腔形成较好地类腔体结构的同时,发声部与耳挂还不会对用户耳部(例如耳屏)造成压迫,提升耳机的输出性能以及佩戴舒适性与稳定性。

13、在一些实施例中,在未佩戴状态下,所述发声部的质心在特定参考面的投影点与所述耳挂的第一部分在所述特定参考面的投影的距离范围为13mm-38mm。

14、在一些实施例中,在未佩戴状态下,所述极值点在所述耳挂上的对应点和所述发声部质心的连线与所述耳挂所在平面之间的夹角范围为10°-18°。通过上述设置,可以使得发声部在佩戴状态下插入用户耳甲腔的程度适宜,避免发声部堵塞用户耳道口,提升耳机的输出性能。

15、在一些实施例中,在未佩戴状态下,所述发声部的外侧面或内侧面与所述耳挂所在平面之间的夹角范围为15°-25°。通过上述设置,可以使得发声部在佩戴状态下插入用户耳甲腔的程度适宜,避免发声部堵塞用户耳道口,提升耳机的输出性能。

16、在一些实施例中,在未佩戴状态下,所述耳挂上距离所述发声部的内侧面最远的点与所述发声部内侧面的距离范围为6mm-9mm,以使得耳机在佩戴状态下,用户耳部可以很好地被容纳至耳挂与发声部之间,提升耳机的佩戴舒适度与稳定性。

17、在一些实施例中,在未佩戴状态下,所述发声部上距离所述耳挂所在平面最远的点与所述耳挂所在平面的距离为11.2mm-16.8mm。通过上述设置,可以保证发声部与耳甲腔形成的缝隙尺寸较小的同时保证用户的佩戴舒适性。

18、在一些实施例中,所述第一曲线在第一预设坐标系中的一阶导数连续,所述第一预设坐标系的纵轴与所述第一方向平行,所述第一预设坐标系的横轴与所述发声部投影的长轴方向平行。

19、在一些实施例中,所述第一曲线在所述第一预设坐标系中的一阶导数具有拐点。

20、在一些实施例中,所述拐点的数量为一个。

21、在一些实施例中,所述拐点两侧部分分别具有极值点。

22、在一些实施例中,所述第一曲线在所述第一预设坐标系中的二阶导数连续。

23、在一些实施例中,所述第一曲线在所述第一预设坐标系中的二阶导数具有极大值点。通过上述对第一曲线的设置,可以对耳挂进行设计,使耳挂可以更好地与用户耳部适配,提升耳机的佩戴稳定性与舒适性。

24、本说明书实施例可能带来的有益效果包括但不限于:(1)通过设置耳机的发声部在矢状面的投影与水平方向的倾斜角度,使发声部与用户耳甲腔形成适宜的类腔体结构,提升耳机的输出性能,同时减小发声部与用户耳部之间的干涉,提升耳机的佩戴舒适性与稳定性;(2)通过对耳挂的设计,提升耳挂与用户耳部的适配度,提升耳机的佩戴舒适性与稳定性,同时还可以使得发声部被佩戴在适宜位置,提升耳机的输出性能。需要说明的是,不同实施例可能产生的有益效果不同,在不同的实施例里,可能产生的有益效果可以是以上任意一种或几种的组合,也可以是其他任何可能获得的有益效果。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!