多层膜的制作方法

1.本发明涉及一种包括至少一个密封层(sl1)和一个芯层(cl)的多层膜,所述芯层含有丙烯1

‑

己烯共聚物,其基于该丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的总重量的1

‑

己烯含量在2.0至5.0重量%的范围内)并且基于该1

‑

己烯共聚物(phc)的二甲苯可溶物级分(xcs)的总重量的根据iso 16152在25℃下测定的二甲苯可溶物级分(xcs)在0.3至15.0重量%的范围内。

背景技术:

2.如今,包装材料要求高标准。在包装行业经常要求特性,这是相互矛盾的。通常,需要同时具有高刚度和韧性以及优异的密封性能和良好的光学性能。为了获得这些不同的性能,很少使用纯的组分,而是使用不同聚合物组分的组合。技术人员主要采用两种不同的方法:(a)两种以上聚合物的共混物以形成多相结构,或(b)利用提供不同功能的不同材料来生产多层结构。这两者都在工业中得到应用,由于材料的选择更加多样化同时无需考虑复杂的聚合物共混物的苛刻技术问题,因此后者在工业中甚至是更流行的。利用本领域已知的多层结构,已经达到了对于包装工业具有良好性能的多层膜。经典实例之一是例如两个聚乙烯层的组合,一个层是基于具有约0.918g/cm3的密度的线形低密度聚乙烯(lldpe)的密封层,而另一个层是基于中密度聚乙烯(mdpe)或具有较高密度的线形低密度聚乙烯(lldpe)的芯层,其改善力学性能。这样的组合的弱点在于,由于具有较高密度的聚乙烯,所以以光学性能为代价达到了可接受的刚度/韧性平衡。

3.当然,聚丙烯,尤其是含高级α

‑

烯烃(例如1

‑

己烯)的聚丙烯,也用于包装材料的膜制备。这样的聚丙烯已经显示出良好的密封性能并且因此典型地用作多层膜中的密封层。然而,与聚乙烯多层体系相比,尤其是在密封性能方面,这样的多层膜的总体性能较差。

技术实现要素:

4.因此,本发明的目的是提供一种多层膜,尤其是未取向的多层膜,例如吹塑膜,其具有优异的密封性能连同良好的光学性能和良好的力学性能,尤其是具有高的刚度和高的落镖冲击强度。而且,良好的热粘性力是额外期望的。

5.本发明的发现是提供一种多层膜,其具有基于聚乙烯的密封层和基于丙烯1

‑

己烯共聚物的芯层,该丙烯1

‑

己烯共聚物具有相当低的二甲苯可溶物含量和特定选择的己烯含量范围。

6.因此,本发明涉及一种膜,其包括至少三个层,一个芯层(cl)、一个第一密封层(sl1)和一个外层(ol),该至少三个层的堆叠顺序为(sl1)/(cl)/(ol),

7.其中

8.(a)

9.(a1)第一密封层(sl1)包含基于密封层(sl1)的总重量至少90重量%的第一基础聚合物组合物(bc1),所述第一基础聚合物组合物(bc1)包含基于第一基础聚合物组合物(bc1)的总重量至少70重量%的第一线形低密度聚乙烯(lldpe1),所述第一线形低密度聚

乙烯(lldpe1)的密度在0.890至0.925g/cm3的范围内;

10.或优选地

11.(a2)第一密封层(sl1)包含基于第一密封层(sl1)的总重量至少90重量%的第一基础聚合物组合物(bc1),并且基于第一密封层(sl1)的总重量直至100重量%的剩余部分是添加剂(ad),优选该添加剂(ad)选自由以下各项组成的组:抗氧化剂、光稳定剂、除酸剂、加工助剂、防结块助剂、成核剂、滑爽剂及其混合物,

12.其中进一步地,所述第一基础聚合物组合物(bc1)包含基于该第一基础聚合物组合物(bc1)的总重量至少70重量%的第一线形低密度聚乙烯(lldpe1),所述第一线形低密度聚乙烯(lldpe1)的密度在0.890至0.925g/cm3的范围内;

13.(b)

14.(b1)芯层(cl)包含基于该芯层(cl)的总重量至少90重量%的第二基础聚合物组合物(bc2),所述第二基础聚合物组合物(bc2)包含基于该第二基础聚合物组合物(bc2)的总重量至少75重量%的丙烯1

‑

己烯共聚物(phc);

15.优选地

16.(b2)芯层(cl)包含基于该芯层(cl)的总重量至少90重量%的第二基础聚合物组合物(bc2),所述第二基础聚合物组合物(bc2)由丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)组成;

17.仍更优选地

18.(b3)芯层(cl)包含基于该芯层(cl)的总重量至少90重量%的第二基础聚合物组合物(bc2),所述第二基础聚合物组合物(bc2)包含

19.‑

基于第二基础聚合物组合物(bc2)的总重量75至95重量%的丙烯1

‑

己烯共聚物(phc),和

20.‑

基于第二基础聚合物组合物(bc2)的总重量5至25重量%的塑性体(pl),所述塑性体是乙烯和至少一种c4至c

10

α

‑

烯烃的弹性体共聚物;

21.还更优选地

22.(b4)芯层(cl)包含基于该芯层(cl)的总重量至少90重量%的第二基础聚合物组合物(bc2),并且基于该芯层(cl)的总重量直至100重量%的剩余部分是添加剂(ad),优选该添加剂(ad)选自由以下各项组成的组:抗氧化剂、光稳定剂、除酸剂、加工助剂、防结块助剂、成核剂、滑爽剂及其混合物,

23.其中进一步地,所述第二基础聚合物组合物(bc2)包含基于该第二基础聚合物组合物(bc2)的总重量至少75重量%的丙烯1

‑

己烯共聚物(phc);

24.仍然还更优选地

25.(b5)芯层(cl)包含基于该芯层(cl)的总重量至少90重量%的第二基础聚合物组合物(bc2),并且基于该芯层(cl)的总重量直至100重量%的剩余部分是添加剂(ad),优选该添加剂(ad)选自由以下各项组成的组:抗氧化剂、光稳定剂、除酸剂、加工助剂、防结块助剂、成核剂、滑爽剂及其混合物,

26.其中进一步地,所述第二基础聚合物组合物(bc2)由丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)组成;

27.最优选地

28.(b6)芯层(cl)包含基于该芯层(cl)的总重量至少90重量%的第二基础聚合物组

合物(bc2),并且基于该芯层(cl)的总重量直至100重量%的剩余部分是添加剂(ad),优选该添加剂(ad)选自由以下各项组成的组:抗氧化剂、光稳定剂、除酸剂、加工助剂、防结块助剂、成核剂、滑爽剂及其混合物,

29.其中进一步地,所述第二基础聚合物组合物(bc2)包含以下各项,优选由以下各项组成:

30.‑

基于该第二基础聚合物组合物(bc2)的总重量75至95重量%的丙烯1

‑

己烯共聚物(phc),和

31.‑

基于该第二基础聚合物组合物(bc2)的总重量5至25重量%的塑性体(pl),所述塑性体是乙烯和至少一种c4至c

10

α

‑

烯烃的弹性体共聚物;

32.以及

33.(c)

34.(c1)外层(ol)包含基于该外层(ol)的总重量至少90重量%的第三基础聚合物组合物(bc3),所述第三基础聚合物组合物(bc3)包含基于该第三基础聚合物组合物(bc3)的总重量至少90重量%的聚烯烃;

35.或优选地

36.(c2)外层(ol)包含基于该外层(ol)的总重量至少90重量%的第三基础聚合物组合物(bc3),并且基于该外层(ol)的总重量直至100重量%的剩余部分是添加剂(ad),优选该添加剂(ad)选自由以下各项组成的组:抗氧化剂、光稳定剂、除酸剂、加工助剂、防结块助剂、成核剂、滑爽剂及其混合物,

37.其中进一步地,所述第三基础聚合物组合物(bc3)包含基于该第三基础聚合物组合物(bc3)的总重量至少90重量%的聚烯烃;

38.其中第二基础聚合物组合物(bc2)的所述丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)具有的

39.(i)基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的总重量的1

‑

己烯含量在2.0至5.0重量%的范围内,优选在2.5至低于4.5重量%的范围内,更优选在2.5至低于4.0重量%的范围内,并且

40.(ii)基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的二甲苯可溶物级分(xcs)的总重量的根据iso 16152在25℃下测定的二甲苯可溶物级分(xcs)在0.3至15.0重量%的范围内,优选在0.3至9.5重量%的范围内。

41.其他优选的实施方案在从属权利要求中限定。

42.在下文中,将更详细地描述本发明。

43.术语“基础聚合物组合物(bc)”,例如“第一基础聚合物组合物(bc1)”、“第二基础聚合物组合物(bc2)”或“第三基础聚合物组合物(bc3)”是指所述组合物仅含有聚合物,优选仅含有聚烯烃,例如丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)和任选的塑性体(pl)。因此,术语“基础聚合物组合物”排除例如所述组合物中添加剂的存在。然而,所述基础聚合物组合物当然可以含有典型的杂质,如例如由聚合过程产生的催化剂杂质。这样的杂质被视为聚合物的一部分并且基于基础聚合物组合物的总重量不超过2重量%。

44.多层膜

45.本发明涉及一种多层膜,其包括至少三个层,即一个第一密封层(sl1)、一个芯层(cl)和一个外层(ol)。

46.该至少三个层的堆叠顺序为第一密封层(sl1)/芯层(cl)/外层(ol)。

47.多层膜可以包括其他的层,例如在第一密封层(sl1)和芯层(cl)之间和/或在芯层(cl)和外层(ol)之间。因此,总层数可以多达9个,例如8、7、6、5或4个层。然而,优选的是,多层膜由5个层,更优选地3个层组成。因此,在一个优选实施方案中,多层膜由一个第一密封层(sl1)、一个芯层(cl)和一个外层(ol)组成。

48.在一个实施方案中,多层膜可以包括一个第一密封层(sl1)、一个芯层(cl)和一个外层(ol),其中外层(ol)优选是如下定义的隔热层(hsl)或第二密封层(sl2),后者是优选的,其中进一步地,第一密封层(sl1)接合在芯层(cl)的一侧上并且外层(ol)接合在芯层(cl)的另一侧上,其中仍更优选地,第一密封层(sl1)和外层(ol)形成多层膜的最外层。

49.优选地,第一密封层(sl1)在多层膜的一侧上形成最外层,即表面。外层(ol)可以不必需地是在多层膜的另一侧上的最外层(表面),但与芯层(cl)相对的一个或多个其他层(fl)可以在外层(ol)之后,其中该一个或多个其他层(fl)中的一个形成最外层(表面)。因此,在这样的情况下堆叠顺序可以为第一密封层(sl1)/芯层(cl)/外层(ol)/一个或多个其他层(fl)。

50.在一个优选的实施方案中,多层膜由第一密封层(sl1)、芯层(cl)和外层(ol)组成,其中该三个层的堆叠顺序为第一密封层(sl1)/芯层(cl)/外层(ol)。

51.在这样的情况下,第一密封层(sl1)和外层(ol)是多层膜的最外层,即表面层。

52.如以下更详细提及的,外层(ol)可以是隔热层(hsl)或第二密封层(sl2),后者是优选的。因此,优选的是,多层膜至少包括

53.(a)一个第一密封层(sl1)、一个芯层(cl)和一个第二密封层(sl2)

54.其中该至少三个层的堆叠顺序为

55.第一密封层(sl1)/芯层(cl)/第二密封层(sl2)

56.其中优选地,第一密封层(sl1)和第二密封层(sl2)形成多层膜的最外层,即表面层;

57.或

58.(b)一个第一密封层(sl1)、一个芯层(cl)和一个隔热层(hsl)

59.其中该至少三个层的堆叠顺序为

60.第一密封层(sl1)/芯层(cl)/隔热层(hsl)

61.其中优选地,第一密封层(sl1)和隔热层(hsl)形成多层膜的最外层,即表面层。

62.在一个特定优选的实施方案中,多层膜

63.(a)由一个第一密封层(sl1)、一个芯层(cl)和一个第二密封层(sl2)组成

64.其中该至少三个层的堆叠顺序为

65.第一密封层(sl1)/芯层(cl)/第二密封层(sl2)

66.其中第一密封层(sl1)和第二密封层(sl2)形成多层膜的最外层,即表面层;

67.或

68.(b)由一个第一密封层(sl1)、一个芯层(cl)和一个隔热层(hsl)组成

69.其中该至少三个层的堆叠顺序为

70.第一密封层(sl1)/芯层(cl)/隔热层(hsl)

71.其中第一密封层(sl1)和隔热层(hsl)形成多层膜的最外层,即表面层。

72.优选地,多层膜的厚度在20至300μm的范围内,更优选在25至250μm的范围内,仍更

优选在30至200μm的范围内,更优选在35至150μm的范围内,例如在35至100μm的范围内。

73.优选地,多层膜是未拉伸的膜。术语“未拉伸的”应表示多层膜没有进行尺寸拉伸,因为对于双轴取向膜就是这种情况。因此,优选的是,根据本发明的多层膜没有进行双轴拉伸或单轴拉伸。“拉伸”是指使膜拉伸得比由于通过膜制备所引起的正常牵拉作用所致的膜被拉伸更多的加工步骤。例如,对流延膜生产线中的膜进行牵拉并且因此在纵向上轻微被拉伸。在其中气泡被牵拉的吹膜生产线中发生类似的效果。然而,这样的牵拉效果不被理解为拉伸。拉伸比在流延膜生产线或吹膜生产线中发生的牵拉更大。因此,本发明的多层膜是非拉伸的,并且因此根据本发明的多层膜是流延膜或吹塑膜,后者是优选的。在在吹塑膜生产线上生产多层膜的情况下,多层膜的冷却可以通过水冷或气冷来实现,后者是优选的。

74.多层流延或吹塑膜的制备是现有技术,并且不是本发明的一部分。例如,通过吹膜共挤出工艺来获得多层吹膜。在吹膜共挤出工艺中,将用于芯层(cl)、用于第一密封层(sl1)、用于外层(ol)以及可选地用于所有其他层的聚合物材料的熔融物通过环形模头挤出并通过形成在凝固之后在压料辊之间塌陷的气泡而吹塑成管状膜。吹塑共挤出可以优选地在160至240℃的温度下实现,并且通过水冷却或优选地通过在10至50℃的温度下吹入气体(通常是空气)冷却以提供为模具直径的0.5至8倍的霜线高度。吹胀比通常应在1.5至4.0的范围内,例如2.0至4.0,优选2.5至3.5。

75.任选地,可以通过已知方法中的一种对多层吹塑膜的一个或两个表面进行电晕或火焰处理。对于电晕处理,使膜穿过用作电极的两个导体元件之间,其中在电极之间施加如此高的电压,通常是交流电压(约10000v和10000hz),以至于可以发生或电晕放电。由于喷雾或电晕放电,膜表面上方的空气电离并与膜表面的分子反应,从而引起在基本上非极性的聚合物基质中形成极性夹杂物。处理强度在通常范围内,优选在生产后为38至48达因/cm。

76.芯层(cl)

77.如上所定义的,本发明的多层膜必须包括一个芯层(cl)。术语“芯层(cl)”在本文中应如同在包装技术领域中使用的那样理解,即术语“芯层(cl)”表示这个层形成多层膜的中间部分,并且尤其有助于力学和光学性能。然而,在本申请中,“芯层(cl)”的特定选择额外地改善了一个或多个密封层的密封性能。术语“芯层(cl)”还表示这个层典型地是多层膜中的最厚层。

78.因此优选的是,芯层(cl)的厚度优选在5至250μm的范围内,更优选在10至200μm的范围内,还更优选在10至100μm的范围内。

79.此外,尽管短语"芯层"是单数形式,其可以是指形成多层膜的芯层(cl)的一个或多个层,例如是指2至5个层,即2、3、4或5个层。然而,一起形成“芯层”的层中的每一个在化学上是相同的,即利用相同材料生产的。因此,由于此原因,尽管在一些实施方案中芯层(cl)是单数形式,但是芯层(cl)可以包括若干层,它们全部利用相同的材料(即在以下更详细定义的材料)生产。

80.芯层(cl)包含基于芯层(cl)的总重量至少90重量%的第二基础聚合物组合物(bc2)。优选地,芯层(cl)含有第二基础聚合物组合物(bc2)作为仅有的聚合物。因此优选的是,芯层(cl)包含基于芯层(cl)的总重量至少90重量%,更优选至少95重量%,还更优选至少98重量%的第二基础聚合物组合物(bc2),并且基于芯层(cl)的总重量直至100重量%的

剩余部分是添加剂(ad)。在芯层(cl)中存在的典型添加剂(ad)是抗氧化剂、光稳定剂、除酸剂、加工助剂、防结块助剂、成核剂和滑爽剂。这样的添加剂在本领域是已知的,例如参见hans zweifel等人的“塑料添加剂手册(plastics additives handbook)”(第6版),并且对本发明没有贡献。

81.第一密封层(sl1)

82.如上所提及的,本发明的多层膜必须包括一个第一密封层(sl1)。

83.术语“密封层”在本文中如在包装技术领域中使用的那样理解,即术语“密封层”表示所述层可以用于密封目的,即在该层或该层一部分的表面上,可以发生密封。

84.因此优选的是,第一密封层(sl1)形成多层膜的最外层、形成多层膜的两个表面中的一个。仍更优选地,第一密封层(sl1)附接(即接合)至多层膜的芯层(cl)。还更优选地,第一密封层(sl1)形成多层膜的最外层中的一个并且附接至多层膜的芯层(cl)。

85.优选地,第一密封层(sl1)的厚度显著地小于芯层(cl)的厚度并且显著地小于总体的多层膜的厚度。在一个实施方案中,第一密封层(sl)的厚度显著地小于芯层(cl)的厚度(通常小于20%)。因此,应理解的是,第一密封层(sl1)的厚度在0.5至40μm的范围内,更优选在1.0至30μm的范围内。

86.如以上提及的,在一个优选的实施方案中,外层(ol)是第二密封层(sl2)(参见下面的进一步定义)。在这样的情况下,尤其优选的是,第一密封层(sl1)和第二密封层(sl2)在化学上是相同的,即利用相同材料生产的。

87.第一密封层(sl1)和第二密封层(sl1)的厚度不必须是必需相同的,然而,优选的是,它们具有相似的厚度+/

‑

10%变化。

88.第一密封层(sl1)包含基于第一密封层(sl1)的总重量至少90重量%的第一基础聚合物组合物(bc1)。优选地,第一密封层(sl1)含有第一基础聚合物组合物(bc1)作为仅有的聚合物。因此优选的是,第一密封层(sl1)包含基于该第一密封层(sl1)的总重量至少90重量%,更优选至少95重量%,还更优选至少98重量%的第一基础聚合物组合物(bc1),并且基于该第一密封层(sl1)的总重量直至100重量%的剩余部分是添加剂(ad)。在第一密封层(sl1)中存在的典型添加剂(ad)是抗氧化剂、光稳定剂、除酸剂、加工助剂、防结块助剂、成核剂和滑爽剂。这样的添加剂在本领域是已知的,例如参见hans zweifel等人的“塑料添加剂手册(plastics additives handbook)”(第6版),并且对本发明没有贡献。

89.关于第一基础聚合物组合物(bc1)的定义,参考以下信息。

90.在多层膜包括第一密封层(sl1)和第二密封层(sl2)的情况下,优选的是,密封层(sl1)和(sl2)二者的基础聚合物组合物相同。换句话说,优选的是,在多层膜包括一个第一密封层(sl1)和一个第二密封层(sl2)的情况下,第一基础聚合物组合物(bc1)和第三基础聚合物组合物(bc3a)是相同的。

91.外层(ol)

92.如上所提及的,第三必要层是外层(ol)。外层在根据本发明的多层膜中可以具有任何功能。然而,优选的是,外层是隔热层(hsl)或第二密封层(sl2),后者是优选的。

93.优选地,外层(ol)(例如隔热层(hsl)或第二密封层(sl2))是最外层。

94.优选地,外层(ol)(例如隔热层(hsl)或第二密封层(sl2))的厚度显著小于芯层(cl)的厚度并且显著小于总体的多层膜的厚度。在一个实施方案中,外层(ol)(例如隔热层

(hsl)或第二密封层(sl2))的厚度显著小于芯层(cl)的厚度(通常小于20%)。因此应理解的是,外层(ol)(例如隔热层(hsl)或第二密封层(sl2))的厚度在0.5至40μm的范围内,更优选在1.0至30μm的范围内。

95.外层(ol)包含基于该外层(ol)的总重量至少90重量%的第三基础聚合物组合物(bc3)。优选地,外层(ol)含有第三基础聚合物组合物(bc3)作为仅有的聚合物。因此优选的是,外层(ol)包含基于该外层(ol)的总重量至少90重量%,更优选至少95重量%,还更优选至少98重量%的第三基础聚合物组合物(bc3),并且基于该外层(ol)的总重量直至100重量%的剩余部分是添加剂(ad)。在外层(ol)中存在的典型添加剂(ad)是抗氧化剂、光稳定剂、除酸剂、加工助剂、防结块助剂、成核剂和滑爽剂。这样的添加剂在本领域是已知的,例如参见hans zweifel等人的“塑料添加剂手册(plastics additives handbook)”(第6版),并且对本发明没有贡献。

96.如上提及的,外层(ol)优选是隔热层(hsl)或第二密封层(sl2),后者是优选的。因此,在之前段落中提及的信息在外层(ol)是隔热层(hsl)或第二密封层(sl2)的情况下尤其适用。

97.关于密封层的定义,参考对于第一密封层(sl1)提供的信息。

98.术语“隔热层”应如在此技术领域中如本领域已知的那样理解,即作为在热灭菌期间不会熔化的层。

99.如以下详细定义的,在外层(ol)是隔热层(hsl)的情况下,第三基础聚合物组合物(bc3)优选是第三基础聚合物组合物(bc3b),并且在外层(ol)是第二密封层(sl2)的情况下,第三基础聚合物组合物(bc3)优选是第三基础聚合物组合物(bc3a)。

100.第二基础聚合物组合物(bc2)

101.如以上提及的,术语“第二基础聚合物组合物(bc2)”表示所述组合物仅含有聚合物,优选仅含有聚烯烃,仍更优选仅含有丙烯共聚物和乙烯共聚物。这些聚合物之一必须是如以下更详细定义的丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)。可以在“第二基础聚合物组合物(bc2)”存在的其他聚合物是如以下更详细定义的塑性体(pl)。因此优选的是,第二基础聚合物组合物(bc2)包含基于该第二基础聚合物组合物(bc2)的总重量至少75重量%,更优选至少80重量%,还更优选至少85重量%,仍然还更优选至少90重量%的丙烯1

‑

己烯共聚物(phc),并且基于该第二基础聚合物组合物(bc2)的总重量直至100重量%的剩余部分是不同于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的聚合物,优选聚烯烃,更优选地聚乙烯,如聚乙烯共聚物,例如如以下更详细定义的塑性体(pl),和/或丙烯共聚物。

102.因此在一个实施方案中,第二基础聚合物组合物(bc2)由丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)组成。

103.在一个更优选的实施方案中,第二基础聚合物组合物(bc2)包含以下各项,优选由以下各项组成:

104.(a)基于该第二基础聚合物组合物(bc2)的总重量,75至95重量%,优选80至95重量%,更优选85至95重量%,仍更优选88至93重量%的丙烯1

‑

己烯共聚物(phc),和

105.(b)基于该第二基础聚合物组合物(bc2)的总重量,5至25重量%,优选5至20重量%,更优选5至15重量%,仍更优选7至12重量%的如本文所定义的塑性体(pl)。

106.在第二基础聚合物组合物(bc2)除了丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)外还包含其他聚合

物的情况下,该第二基础聚合物组合物(bc2)通过如本领域已知的典型(熔融)共混而获得。

107.丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)

108.根据本发明的丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的1

‑

己烯含量在2.0至5.0重量%的范围内,更优选在2.5至低于4.5重量%的范围内,仍更优选在2.5至4.0重量%的范围内。在本发明通篇中,对于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的1

‑

己烯的量基于该丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的总量进行计算。

109.根据本发明的术语“丙烯1

‑

己烯共聚物”表示丙烯1

‑

己烯共聚物仅含有衍生自丙烯和1

‑

己烯的单元。术语“丙烯1

‑

己烯共聚物”还排除了可以存在丙烯均聚物的选项。换句话说,术语“丙烯1

‑

己烯共聚物”限定了仅含有丙烯1

‑

己烯共聚物链的聚合物。

110.根据本发明的丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)具有相当中等至低的二甲苯可溶物分数(xcs)。因此,丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的根据iso 16152在25℃下测定的二甲苯可溶物级分(xcs)在0.3至15.0重量%的范围内,优选0.3至9.5重量%的范围内,更优选在0.4至6.0重量%的范围内,仍更优选在0.4至5.0重量%的范围内,仍然还更优选在0.4至4.0重量%的范围内(基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的二甲苯可溶物级分(xcs)的总重量)。

111.进一步优选的是,丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的二甲苯可溶物级分(xcs)的1

‑

己烯含量在2.5至7.0重量%,更优选2.8至6.0重量%,还更优选3.0至5.0重量%的范围内(基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的二甲苯可溶物级分(xcs)的总重量)。

112.进一步优选的是,丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)具有相当窄的分子量分布。因此优选的是,如通过重均分子量和数均分子量之间的比率表征的,丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的分子量分布(mw/mn)为不大于4.5,更优选地不大于4.3,还更优选在2.5至4.5的范围内,仍更优选在3.0至4.3的范围内,仍然还更优选在3.3至4.0的范围内。

113.此外,优选的是,丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的根据iso 1133测量的熔体流动速率mfr2(230℃,2.16kg)在0.3至15.0g/10min的范围内,更优选在0.5至8.0g/10min的范围内,仍更优选在1.0至5.0g/10min的范围内。

114.优选地,丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)通过茂金属催化剂生产。通过茂金属催化剂生产的典型聚丙烯具有相当高数量的头对头插入,导致所谓的2,1赤型缺陷。因此优选的是,丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的2,1赤型区域缺陷为至少0.30摩尔%,更优选为至少0.40摩尔%,仍更优选在0.30至0.60摩尔%的范围内,还更优选在0.35至0.58摩尔%的范围内,仍更优选在0.40至0.55摩尔%的范围内,例如在0.42至0.53摩尔%的范围内。2,1赤型区域缺陷的量基于总丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)来计算。

115.丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的熔融温度(t

m

)优选为至少130℃,更优选为至少133℃。因此,特别应理解的是,丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的熔融温度(t

m

)在130至145℃的范围内,更优选在133至142℃的范围内,例如在133至139℃的范围内。

116.丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)通过其存在的聚合物级分进一步定义。

117.因此,丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)包含至少两个级分,即第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)。优选地,基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的总重量,丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和(phc

‑

2)一起的总量为至少90重量%,更优选至少95重量%,还更优选至少98重量%。在一个具体实施方案中,丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)由第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)组成。

118.另外优选的是,在丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和(phc

‑

2)之间的重量比[(phc

‑

1)/(phc

‑

2)]在20/80至80/20的范围内,更优选在25/75至60/40的范围内,还更优选在30/70至50/50的范围内。

[0119]

此外,第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)是贫1

‑

己烯级分,而第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)是富1

‑

己烯级分。

[0120]

因此优选的是,第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)的1

‑

己烯含量在0.5至3.3重量%的范围内,更优选在0.6至3.0重量%的范围内,还更优选在0.7至2.5重量%的范围内。在本发明通篇中,对于第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)的1

‑

己烯的量基于第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)的总重量进行计算。

[0121]

因此尤其优选的是,丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)满足不等式(i),仍更优选不等式(ia),还更优选不等式(ib),仍然还更优选不等式(ic),

[0122][0123][0124][0125][0126]

其中

[0127]“c6(phc

‑

1)”是基于第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)的总重量的第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)的1

‑

己烯含量[按重量%计];

[0128]“c6(phc)”是基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的总重量的丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的1

‑

己烯含量[按重量%计];

[0129]“[phc

‑

1]/[phc]”是在第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)之间的重量比[按g/g计]。

[0130]

另外地或可选地,优选的是,丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)满足不等式(ii),仍更优选不等式(iia),还更优选不等式(iib),仍然还更优选不等式(iic),

[0131][0132][0133][0134][0135]

其中

[0136]“c6(phc

‑

2)”是基于第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)的总重量的第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)的1

‑

己烯含量[按重量%计];

[0137]“c6(phc)”是基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的总重量的丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的1

‑

己烯含量[按重量%计];

[0138]“[phc

‑

2]/[phc]”是在第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)和丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)之间的重量比[按g/g计]。

[0139]

如以上提及的,优选的是,第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)是富1

‑

己烯级分。因此优选的是,第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)的1

‑

己烯含量在2.5至6.0重量%的范围内,更优选在2.8至5.5重量%的范围内,还更优选在3.0至5.3重量%的范围内。在本发明通篇中,对于第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)的1

‑

己烯的量基于第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)的总重量进行计算。

[0140]

此外应理解的是,第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)的熔体流动速率mfr2为至少0.5g/10min,更优选在0.5至20.0g/10min的范围内,仍更优选在0.5至10.0g/10min的范围内,还更优选在0.5至5.0g/10min的范围内,仍然还更优选在0.8至4.0g/10min的范围内。

[0141]

因此,在本发明的一个具体实施方案中,丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)包含第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2),其中

[0142]

(a)所述丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)具有的(a1)基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的总重量的1

‑

己烯含量在2.5至6.0重量%的范围内;

[0143]

(a2)根据iso 16152在25℃下测定的二甲苯可溶物级分(xcs)在0.3至15.0重量%的范围内(基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的二甲苯可溶物级分(xcs)的总重量);并且

[0144]

(a3)任选地熔融温度为至少130℃,优选在133至139℃的范围内;

[0145]

其中进一步地

[0146]

(b)基于第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)的总重量,所述第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)的1

‑

己烯含量在0.7至2.5重量%的范围内;

[0147]

(c)基于第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)的总重量,所述第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)的1

‑

己烯含量优选在2.8至5.5重量%的范围内;

[0148]

其中进一步地

[0149]

(d)基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的总重量,第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)一起的量为至少95重量%,优选丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)由第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)组成;并且

[0150]

(e)其中在第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)之间的重量比[(phc

‑

1)/(phc

‑

2)]在30/70至50/50的范围内。

[0151]

在本发明的另一个具体实施方案中,丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)包含第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2),其中

[0152]

(b)所述丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)具有的(a1)基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的总重量的1

‑

己烯含量在2.5至4.0重量%的范围内;

[0153]

(a2)根据iso 16152在25℃下测定的二甲苯可溶物级分(xcs)在0.3至9.5重量%的范围内(基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的二甲苯可溶物级分(xcs)的总重量);并且

[0154]

(a3)任选地熔融温度为至少130℃,优选在133至142℃的范围内,例如在133至139℃的范围内;

[0155]

其中进一步地

[0156]

(b)基于第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)的总重量,所述第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)的1

‑

己烯含量在0.6至3.0重量%的范围内;

[0157]

(c)基于第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)的总重量,所述第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)的1

‑

己烯含量优选在2.8至5.5重量%的范围内;

[0158]

其中进一步地

[0159]

(d)基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的总重量,第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)一起的量为至少95重量%,优选丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)由第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)组成;

[0160]

(e)其中在第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)之间的重量比[(phc

‑

1)/(phc

‑

2)]在30/70至50/50的范围内;并且

[0161]

(f)丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的二甲苯可溶物级分(xcs)的1

‑

己烯含量在2.8至6.0重量%的范围内(基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的二甲苯可溶物级分(xcs)的总重量)。

[0162]

在本发明的一个更具体实施方案中,丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)包含第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2),其中

[0163]

(c)所述丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)具有的(a1)基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的总重量的1

‑

己烯含量在2.5至4.0重量%的范围内;

[0164]

(a2)根据iso 16152在25℃下测定的二甲苯可溶物级分(xcs)在0.3至9.5重量%的范围内(基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的二甲苯可溶物级分(xcs)的总重量);并且

[0165]

(a3)任选地熔融温度为至少130℃,优选在133至142℃的范围内,例如在133至139℃的范围内;

[0166]

其中进一步地

[0167]

(b)基于第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)的总重量,所述第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)的1

‑

己烯含量在0.6至3.0重量%的范围内;

[0168]

(c)基于第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)的总重量,所述第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)的1

‑

己烯含量优选在2.8至5.5重量%的范围内;

[0169]

其中仍进一步地

[0170]

(d)基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的总重量,第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)一起的量为至少95重量%,优选丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)由第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)组成;

[0171]

(e)在第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)之间的重量比[(phc

‑

1)/(phc

‑

2)]在30/70至50/50的范围内;并且

[0172]

(f)任选地丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的二甲苯可溶物级分(xcs)的1

‑

己烯含量在2.5至7.0重量%的范围内(基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的二甲苯可溶物级分(xcs)的总重量);

[0173]

其中仍进一步地,丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)满足

[0174]

(g)不等式(ib),优选不等式(ic),

[0175]

[0176][0177]

其中

[0178]“c6(phc

‑

1)”是基于第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)的总重量的第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)的1

‑

己烯含量[按重量%计];

[0179]“c6(phc)”是基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的总重量的丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的1

‑

己烯含量[按重量%计];

[0180]“[phc

‑

1]/[phc]”是在第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)之间的重量比[按g/g计];

[0181]

并且

[0182]

(h)任选地满足不等式(iib),优选不等式(iic),

[0183][0184][0185]

其中

[0186]“c6(phc

‑

2)”是基于第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)的总重量的第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)的1

‑

己烯含量[按重量%计];

[0187]“c6(phc)”是基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的总重量的丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的1

‑

己烯含量[按重量%计];

[0188]“[phc

‑

2]/[phc]”是在第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)和丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)之间的重量比[按g/g计]。

[0189]

在本发明的一个更具体实施方案中,丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)包含第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2),其中

[0190]

(a)所述丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)具有的(a1)基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的总重量的1

‑

己烯含量在2.5至4.0重量%的范围内;

[0191]

(a2)根据iso 16152在25℃下测定的二甲苯可溶物级分(xcs)在0.3至9.5重量%的范围内(基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的二甲苯可溶物级分(xcs)的总重量);

[0192]

(a3)分子量分布(mw/mn)为不大于4.5;优选在3.0至4.3的范围内;

[0193]

(a4)任选地通过

13

c nmr光谱法测定的2,1赤型区域缺陷为至少0.42%;并且

[0194]

(a5)任选地熔融温度为至少130℃,优选在133至142℃的范围内,例如在133至139℃的范围内;

[0195]

其中进一步地

[0196]

(b)基于第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)的总重量,所述第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)的1

‑

己烯含量在0.6至3.0重量%的范围内;

[0197]

(c)基于第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)的总重量,所述第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)的1

‑

己烯含量优选在2.8至5.5重量%的范围内;

[0198]

其中仍进一步地

[0199]

(d)基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的总重量,第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和第

二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)一起的量为至少95重量%,优选丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)由第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)组成;

[0200]

(e)在第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)之间的重量比[(phc

‑

1)/(phc

‑

2)]在30/70至50/50的范围内;并且

[0201]

(f)任选地丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的二甲苯可溶物级分(xcs)的1

‑

己烯含量在2.5至7.0重量%的范围内(基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的二甲苯可溶物级分(xcs)的总重量);

[0202]

其中仍然还进一步地

[0203]

丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)满足

[0204]

(g)不等式(ib),优选不等式(ic),

[0205][0206][0207]

其中

[0208]“c6(phc

‑

1)”是基于第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)的总重量的第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)的1

‑

己烯含量[按重量%计];

[0209]“c6(phc)”是基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的总重量的丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的1

‑

己烯含量[按重量%计];

[0210]“[phc

‑

1]/[phc]”是在第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)之间的重量比[按g/g计];

[0211]

并且

[0212]

(h)任选地满足不等式(iib),优选不等式(iic),

[0213][0214][0215]

其中

[0216]“c6(phc

‑

2)”是基于第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)的总重量的第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)的1

‑

己烯含量[按重量%计];

[0217]“c6(phc)”是基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的总重量的丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的1

‑

己烯含量[按重量%计];

[0218]“[phc

‑

2]/[phc]”是在第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)和丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)之间的重量比[按g/g计]。

[0219]

丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)特别地是通过如以下详细定义的方法可获得的,优选是通过如以下详细定义的方法所获得的。

[0220]

优选的是,丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)是在茂金属催化剂的存在下,尤其是在如以下详细定义的茂金属催化剂的存在下获得。

a1中定义的助催化剂。因此,优选的助催化剂是甲基铝氧烷(mao)。

[0239]

尤其优选的是,茂金属催化剂是未负载的,即没有使用外部载体。关于这样的茂金属络合物的制备,再次参考wo 2015/011135 a1。

[0240]

特别优选的是,如实施例部分中所述使用的催化剂。

[0241]

在采用序列聚合的情况下,优选以下聚合条件。术语“序列聚合方法”表示在串联连接的至少两个反应器中生产丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)。更准确地,术语“序列聚合方法”在本发明中表示第一反应器(r

‑

1)的聚合物与未反应的共聚单体一起直接传送至第二反应器(r

‑

2)。因此本申请的方法的决定性方面是在两个不同反应器中制备丙烯1

‑

己烯共聚物(phc),其中将第一反应器(r

‑

1)的反应材料直接传送至第二反应器(r

‑

2)。因此,本方法包括至少第一反应器(r

‑

1)和第二反应器(r

‑

2)。在一个具体的实施方案中,本方法由两个聚合反应器(r

‑

1)和(r

‑

2)组成。术语“聚合反应器”应表示发生主要聚合。因此,在方法由两个聚合反应器组成的情况下,此定义不排除整个方法包括例如在预聚合反应器中的预聚合步骤的选项。术语“由......组成”仅是考虑主要聚合反应器的封闭形式。

[0242]

优选地,在第一反应器(r

‑

1)中生产第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)并且在第二反应器(r

‑

2)中生产第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)。

[0243]

第一反应器(r

‑

1)优选地是淤浆反应器(sr)并且可以是以本体或淤浆操作的任何连续或简单搅拌间歇罐式反应器或环管反应器。本体意指在包括至少60%(wt/wt),优选100%的单体的反应介质中的聚合。根据本发明,淤浆反应器(sr)优选地是(本体)环管反应器(lr)。

[0244]

第二反应器(r

‑

2)和任何随后的反应器优选地是气相反应器(gpr)。这样的气相反应器(gpr)可以是任何机械混合的或流化床反应器。优选地,气相反应器(gpr)包括气体速度为至少0.2m/s的机械搅拌的流化床反应器。因此应理解的是,气相反应器是流化床型反应器,优选地具有机械搅拌器。

[0245]

各个反应器中的条件(温度、压力、反应时间、单体进料)取决于所需的产物,这在本领域技术人员的知识范围内。如以上已经指出的,第一反应器(r

‑

1)优选地是淤浆反应器(sr),例如环管反应器(lr),而第二反应器(r

‑

2)优选地是气相反应器(gpr

‑

1)。随后的反应器(如果存在的话)也优选地是气相反应器(gpr)。

[0246]

一种优选的多阶段方法是“环管

‑

气相

”‑

方法,如由borealis a/s,denmark所开发的(称为技术),例如描述于专利文献中,如在ep 0 887 379或wo 92/12182中。

[0247]

多峰聚合物可以根据多种方法生产,这些方法例如描述于wo 92/12182、ep 0 887 379和wo 98/58976。将这些文献的内容通过引用包含在本文中。

[0248]

优选地,在用于生产如上所定义的丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的本方法中,用于第一反应器(r

‑

1),即淤浆反应器(sr),例如环管反应器(lr)(在那里优选地如果存在的话则生产第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

a))的条件可以为如下:

[0249]

‑

温度在40℃至110℃,优选60℃至100℃,70至90℃的范围内;

[0250]

‑

压力在20巴至80巴,优选40巴至70巴的范围内;

[0251]

‑

添加氢气用于以本身已知的方式控制摩尔质量;

[0252]

‑1‑

己烯/丙烯比优选在4.0至12.0mol/kmol的范围内,更优选在5.0至10.0mol/kmol的范围内。

[0253]

随后,将第一反应器(r

‑

1)的反应混合物转移至第二反应器(r

‑

2),即气相反应器(gpr

‑

1),在那里优选地如果存在的话则生产第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

b)。第二反应器(r

‑

2)中的条件优选地为如下:

[0254]

‑

温度在50℃至130℃,优选60℃至100℃的范围内,

[0255]

‑

压力在5巴至50巴,优选15巴至40巴的范围内,

[0256]

‑

添加氢气用于以本身已知的方式控制摩尔质量。

[0257]

‑1‑

己烯/丙烯比优选在5.0至16.0mol/kmol的范围内,更优选在6.0至12.0mol/kmol的范围内。

[0258]

在两个反应器区域中的停留时间可以变化。

[0259]

在用于生产丙烯共聚物组合物(p)的方法的一个实施方案中,在本体反应器例如环管中的停留时间在0.2至4小时,例如0.3至1.5小时,并且在气相反应器中的停留时间通常将为0.2至6.0小时,例如0.5至4.0小时。

[0260]

如果需要,可以在第一反应器(r

‑

1)中,即在於浆反应器(sr)中,例如在环管反应器(lr)中,在超临界条件下以已知的方式,和/或在气相反应器(gpr

‑

1)中作为冷凝模式来实现聚合。

[0261]

如果存在的话,在其他气相反应器(gpr)中的条件与第二反应器(r

‑

2)相似。

[0262]

本方法也可以涵盖在第一反应器(r

‑

1)中的聚合之前的预聚合。预聚合可以在第一反应器(r

‑

1)中进行,然而,优选的是,预聚合在单独的反应器(所谓的预聚合反应器)中发生。

[0263]

塑性体(pl)

[0264]

如上所述的,第二基础聚合物组合物(bc2)可以包含作为其他聚合物的塑性体(pl)。根据本发明的塑性体(pl)是乙烯和至少一种c4至c

10

α

‑

烯烃的共聚物,优选乙烯和1

‑

己烯的共聚物或乙烯和1

‑

辛烯的共聚物,后者尤其是优选的。

[0265]

优选地,塑性体(pl)是极低密度聚烯烃,更优选地使用单活性中心优选茂金属催化进行聚合的极低密度聚烯烃。

[0266]

在一个优选的实施方案中,塑性体(pl)的密度在0.860至0.930g/cm3的范围内,优选在0.870至0.925g/cm3的范围内,更优选在0.875至0.920g/cm3的范围内。

[0267]

优选地,塑性体(pl)的熔体流动速率mfr2(190℃,2.16kg)在0.1至40.0g/10min的范围内,更优选在0.3至25.0g/10min的范围内,仍更优选在0.4至15.0g/10min的范围内,例如在0.4至8.0g/10.0min的范围内。

[0268]

优选地,塑性体(pl)包含衍生自乙烯和c4至c8α

‑

烯烃的单元。

[0269]

塑性体(pl)包含,优选由以下组成,可衍生自(i)乙烯和(ii)至少另一种c4至c8α

‑

烯烃的单元,更优选地可衍生自(i)乙烯和(ii)选自由1

‑

丁烯、1

‑

戊烯、1

‑

己烯、1

‑

庚烯和1

‑

辛烯组成的组中的至少另一种α

‑

烯烃的单元。尤其优选的是,塑性体(pl)至少包含可衍生自(i)乙烯和(ii)1

‑

己烯或1

‑

辛烯的单元。

[0270]

在一个尤其优选的实施方案中,塑性体(pl)由可衍生自(i)乙烯和(ii)1

‑

己烯或1

‑

辛烯的单元组成。特别地,优选的是,塑性体(pl)是乙烯和1

‑

辛烯的共聚物。

[0271]

塑性体(pl)的乙烯含量在60.0至95.0重量%的范围内,优选在65.0至90.0重量%的范围内,更优选在70.0至85.0重量%的范围内。

[0272]

另外优选的是,塑性体(pl)的熔融温度为低于100℃,更优选在50℃至90℃的范围内,仍更优选在60℃至85℃的范围内。

[0273]

对于前一段落可选地或另外地,塑性体(pl)的玻璃化转变温度为低于

‑

25℃,更优选在

‑

65℃至

‑

30℃的范围内,仍更优选在

‑

60℃至

‑

35℃的范围内。

[0274]

因此尤其优选的是,塑性体(pl)是乙烯和1

‑

己烯的共聚物或乙烯和1

‑

辛烯的共聚物,后者是优选的,

[0275]

其中进一步地

[0276]

塑性体(p)具有的

[0277]

(a)玻璃化转变温度在

‑

60℃至

‑

35℃的范围内,优选在

‑

60至

‑

40℃的范围内,更优选在

‑

60至

‑

50℃的范围内,并且

[0278]

(b)任选地密度在0.870至0.925g/cm3的范围内,更优选在0.875至0.920g/cm3的范围内。

[0279]

仍更优选地,塑性体(pl)是乙烯和1

‑

己烯的共聚物或乙烯和1

‑

辛烯的共聚物,后者是优选的,

[0280]

其中进一步地

[0281]

塑性体(p)具有的

[0282]

(a)玻璃化转变温度在

‑

60至

‑

40℃的范围内,更优选在

‑

60至

‑

50℃的范围内,和

[0283]

(b)密度在0.870至0.925g/cm3的范围内,更优选在0.875至0.920g/cm3的范围内,

[0284]

(c)任选地乙烯含量在65.0至90.0重量%的范围内,优选在70.0至85.0重量%的范围内。

[0285]

还更优选地,塑性体(pl)是乙烯和1

‑

己烯的共聚物或乙烯和1

‑

辛烯的共聚物,后者是优选的,

[0286]

其中进一步地

[0287]

塑性体(p)具有的

[0288]

(a)玻璃化转变温度在

‑

60至

‑

40℃的范围内,更优选在

‑

60至

‑

50℃的范围内,和

[0289]

(b)密度在0.870至0.925g/cm3的范围内,更优选在0.875至0.920g/cm3的范围内,

[0290]

(c)乙烯含量在65.0至90.0重量%的范围内,优选在70.0至85.0重量%的范围内,和

[0291]

(d)任选地熔融温度在60℃至85℃的范围内。

[0292]

在一个优选的实施方案中,塑性体(pl)利用至少一种茂金属催化剂制备。塑性体(pl)也可以利用多于一种的茂金属催化剂制备或者可以是利用不同茂金属催化剂制备的多种弹性体的共混物。在一些实施方案中,塑性体(pl)基本上是线形乙烯聚合物(slep)。slep和其他茂金属催化的塑性体(pl)在本领域例如us 5,272,236中是已知的。这些树脂也可商购获得,例如作为可购自borealis的queo

tm

塑性体、可购自dow chemical co.的engage

tm

塑性体树脂、来自exxon的exact

tm

聚合物或来自mitsui的tafmer

tm

聚合物、来自lg的lucene聚合物、来自sabic的fortify聚合物或来自sk chemicals的solumer聚合物。三元共聚物如borouge的anteo

tm

也是合适的。

[0293]

因此,在第二基础聚合物组合物(bc2)包含塑性体(pl)的情况下,以下实施方案是优选的。

[0294]

基础聚合物组合物(bpc),即第二基础聚合物组合物(bc2),其包含以下各项,优选由以下各项组成,

[0295]

(a)基于基础聚合物组合物(bpc)的总重量的75至95重量%的丙烯1

‑

己烯共聚物(phc),该丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)包括第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2),

[0296]

和

[0297]

(b)基于第二基础聚合物组合物(bc2)的总重量的5至25重量%的塑性体(pl),该塑性体(pl)的密度在0.870至0.925g/cm3的范围内并且任选地玻璃化转变温度在

‑

60至

‑

40℃的范围内,更优选在

‑

60至

‑

50℃的范围内,所述塑性体是乙烯和至少一种c4至c

10

α

‑

烯烃的弹性体共聚物;

[0298]

其中

[0299]

(a1)基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的总重量,所述丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的1

‑

己烯含量在2.8至6.0重量%的范围内;

[0300]

(a2)基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的二甲苯可溶物级分(xcs)的总重量,所述丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的根据iso 16152在25℃下测定的二甲苯可溶物级分(xcs)在0.3至9.5重量%的范围内;

[0301]

(a3)基于第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)的总重量,所述第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)的1

‑

己烯含量在0.6至3.0重量%的范围内;

[0302]

(a4)基于第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)的总重量,所述第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)的1

‑

己烯含量优选在2.8至5.5重量%的范围内;

[0303]

(a5)基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的总重量,第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)一起的总量为至少95重量%,优选丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)由第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)组成;

[0304]

(a6)第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)之间的重量比[(phc

‑

1)/(phc

‑

2)]在30/70至50/50的范围内。

[0305]

在一个优选的实施方案中,基础聚合物组合物(bpc),即第二基础聚合物组合物(bc2),包含以下各项,优选由以下各项组成:

[0306]

(a)基于基础聚合物组合物(bpc)的总重量的80至95重量%的丙烯1

‑

己烯共聚物(phc),该丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)包括第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2),

[0307]

和

[0308]

(b)基于第二基础聚合物组合物(bc2)的总重量的5至20重量%的塑性体(pl),该塑性体(pl)的密度在0.870至0.925g/cm3的范围内,所述塑性体是乙烯和至少一种c4至c

10

α

‑

烯烃的弹性体共聚物;

[0309]

其中

[0310]

(a1)基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的总重量,所述丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的1

‑

己烯含量在2.5至4.0重量%的范围内;

[0311]

(a2)基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的二甲苯可溶物级分(xcs)的总重量,所述丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的根据iso 16152在25℃下测定的二甲苯可溶物级分(xcs)在0.3至9.5

重量%的范围内;

[0312]

(a3)任选地熔融温度为至少130℃,优选在133至142℃的范围内,例如在133至139℃的范围内;

[0313]

(a4)基于第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)的总重量,所述第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)的1

‑

己烯含量在0.6至3.0重量%的范围内;

[0314]

(a5)基于第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)的总重量,所述第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)的1

‑

己烯含量优选在2.8至5.5重量%的范围内;

[0315]

(a6)基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的总重量,第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)一起的总量为至少95重量%,优选丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)由第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)组成;

[0316]

(a7)第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)之间的重量比[(phc

‑

1)/(phc

‑

2)]在30/70至50/50的范围内,

[0317]

并且其中进一步地

[0318]

(b1)塑性体(pl)由可衍生自(i)乙烯和(ii)1

‑

己烯和/或1

‑

辛烯的单元组成;

[0319]

(b2)任选地塑性体(pl)的乙烯含量在65.0至90.0重量%的范围内;

[0320]

(b3)塑性体(pl)的玻璃化转变温度在

‑

65至

‑

30℃的范围内,优选玻璃化转变温度在

‑

60至

‑

40℃的范围内,更优选在

‑

60至

‑

50℃的范围内;并且

[0321]

(b4)任选地塑性体(pl)的熔融温度在50至90℃的范围内。

[0322]

在仍进一步优选的实施方案中,基础聚合物组合物(bpc),即第二基础聚合物组合物(bc2)包含以下各项,优选由以下各项组成:

[0323]

(a)基于基础聚合物组合物(bpc)的总重量的80至95重量%的丙烯1

‑

己烯共聚物(phc),该丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)包括第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2),

[0324]

和

[0325]

(b)基于第二基础聚合物组合物(bc2)的总重量的5至20重量%的塑性体(pl),该塑性体(pl)的密度在0.875至0.920g/cm3的范围内,所述塑性体是乙烯和至少一种c4至c

10

α

‑

烯烃的弹性体共聚物;

[0326]

其中

[0327]

(a1)基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的总重量,所述丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的1

‑

己烯含量在2.5至4.0重量%的范围内;

[0328]

(a2)基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的二甲苯可溶物级分(xcs)的总重量,所述丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的根据iso 16152在25℃下测定的二甲苯可溶物级分(xcs)在0.3至9.5重量%的范围内,优选基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的二甲苯可溶物级分(xcs)的总重量,丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的二甲苯可溶物级分(xcs)的1

‑

己烯含量在2.5至7.0重量%的范围内;

[0329]

(a3)所述丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的分子量分布(mw/mn)不大于4.5;优选在3.0至4.3的范围内;

[0330]

(a4)任选地所述丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的通过

13

c nmr光谱法测定的2,1赤型区域缺陷为至少0.42%;

[0331]

(a5)任选地熔融温度为至少130℃,优选在133至142℃的范围内,例如在133至139℃的范围内;

[0332]

(a6)基于第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)的总重量,所述第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)的1

‑

己烯含量在0.6至3.0重量%的范围内;

[0333]

(a7)基于第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)的总重量,所述第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)的1

‑

己烯含量优选在3.0至5.3重量%的范围内;

[0334]

(a8)所述丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)符合不等式(ib),优选不等式(ic),

[0335][0336][0337]

其中

[0338]“c6(phc

‑

1)”是基于第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)的总重量的第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)的1

‑

己烯含量[按重量%计];

[0339]“c6(phc)”是基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的总重量的丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的1

‑

己烯含量[按重量%计];

[0340]“[phc

‑

1]/[phc]”是第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)之间的重量比[按g/g计];

[0341]

(a9)所述丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)符合不等式(iib),优选不等式(iic),

[0342][0343][0344]

其中

[0345]“c6(phc

‑

2)”是基于第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)的总重量的第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)的1

‑

己烯含量[按重量%计];

[0346]“c6(phc)”是基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的总重量的丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的1

‑

己烯含量[按重量%计];

[0347]“[phc

‑

2]/[phc]”是第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)和丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)之间的重量比[按g/g计]。

[0348]

(a10)基于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的总重量,第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)一起的总量为至少95重量%,优选丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)由第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)组成;

[0349]

(a11)第一丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)和第二丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)的重量比[(phc

‑

1)/(phc

‑

2)]在30/70至50/50的范围内,

[0350]

并且其中进一步地

[0351]

(b1)塑性体(pl)由可衍生自(i)乙烯和(ii)1

‑

己烯和/或1

‑

辛烯的单元组成;

[0352]

(b2)任选地塑性体(pl)的乙烯含量在65.0至90.0重量%的范围内;

[0353]

(b3)塑性体(pl)的玻璃化转变温度在

‑

65至

‑

30℃的范围内,优选玻璃化转变温度

在

‑

60至

‑

40℃的范围内,更优选在

‑

60至

‑

50℃的范围内;并且

[0354]

(b4)任选地具有在50至90℃范围内的熔融温度。

[0355]

第一基础聚合物组合物(bc1)

[0356]

如以上提及的,术语“第一基础聚合物组合物(bc1)”表示所述组合物仅含有聚合物,优选仅含有聚烯烃,仍更优选地仅含有聚乙烯。聚合物中的一种必须是如以下更详细定义的第一线形低密度聚乙烯(lldpe1)。因此,优选的是,基于第一基础聚合物组合物(bc1)的总重量,第一基础聚合物组合物(bc1)包含至少70重量%,更优选至少75重量%,仍更优选至少80重量%的第一线形低密度聚乙烯(lldpe1),并且基于第一基础聚合物组合物(bc1)的总重量的直至100重量%的剩余部分为聚合物,优选聚烯烃,更优选地聚乙烯,例如如以下详细定义的第一低密度聚乙烯(ldpe1)。

[0357]

因此,在一个优选的实施方案中,第一基础聚合物组合物(bc1)由第一线形低密度聚乙烯(lldpe1)组成。在另一个具体的优选实施方案中,第一基础聚合物组合物(bc1)由第一线形低密度聚乙烯(lldpe1)和第一低密度聚乙烯(ldpe1)组成。在这样的情况下,优选的是,第一基础聚合物组合物(bc1)由以下各项组成:

[0358]

(a)基于第一基础聚合物组合物(bc1)的总重量的70至98重量%,优选75至95重量%,仍更优选80至92重量%的第一线形低密度聚乙烯(lldpe1),

[0359]

和

[0360]

(b)基于第一基础聚合物组合物(bc1)的总重量的2至30重量%,优选5至25重量%,仍更优选8至20重量%的第一低密度聚乙烯(ldpe1)。

[0361]

第一线形低密度聚乙烯(lldpe1)的密度在0.890至0.925g/cm3的范围内,更优选在0.900至0.925g/cm3的范围内,还更优选在0.910至0.923g/cm3的范围内,仍更优选地的密度在0.915至0.922g/cm3的范围内。

[0362]

第一线形低密度聚乙烯(lldpe1)含有至少一种共聚单体,优选仅一种或两种共聚单体,后者是尤其优选的。该共聚单体优选是(a)c3至c

10

α

‑

烯烃共聚单体。因此,特别优选使用仅具有一种共聚单体的共聚物,或三元共聚物,即乙烯与两种另外的共聚单体的共聚物。所述三元共聚物是一种特定优选的第一线形低密度聚乙烯(lldpe1)。因此,第一线形低密度聚乙烯(lldpe1)优选地仅含有一种或两种类型的c3至c

10

α

‑

烯烃共聚单体。仍更优选地,共聚单体选自由1

‑

丁烯、1

‑

己烯、1

‑

辛烯及其混合物组成的组。在一个优选的实施方案中,采用的共聚单体是1

‑

辛烯。在另一个优选的实施方案中,第一线形低密度聚乙烯(lldpe1)是由乙烯、1

‑

丁烯和1

‑

己烯组成的三元共聚物。

[0363]

在第一线形低密度聚乙烯(lldpe1)中存在的α

‑

烯烃共聚单体的量可以在1.0至10摩尔%,如1.5至5.0摩尔%,例如2.0至4.0摩尔%的范围内。在第一线形低密度聚乙烯(lldpe1)是由乙烯、1

‑

丁烯和1

‑

己烯组成的三元共聚物的情况下,优选的是,1

‑

丁烯含量在0.1至1.0摩尔%的范围内并且1

‑

己烯含量在2.0至3.5摩尔%的范围内。

[0364]

进一步优选的是,第一线形低密度聚乙烯(lldpe1)的熔体流动速率mfr2(190℃,2.16kg)在0.5至8.0g/10min的范围内,更优选在0.8至4.0g/10min的范围内,例如在1.0至2.5g/10min的范围内。

[0365]

第一线形低密度聚乙烯(lldpe1)在本领域是已知的并且不是本发明的主题。在这方面,尤其参考ep 3 257 895 a1,例如ep 3 257 895 a1的实施例ie1。

[0366]

在低密度聚乙烯是第一基础聚合物组合物(bc1)的一部分的情况下,优选第一低密度聚乙烯(ldpe1)来自高压聚合方法并且密度在0.910至0.940g/cm3的范围内,更优选在0.915至0.935g/cm3的范围内,仍更优选在0.918至0.930g/cm3的范围内。

[0367]

进一步优选的是,第一低密度聚乙烯(ldpe1)的熔体流动速率mfr2(190℃,2.16kg)在0.05至2.0g/10min的范围内,更优选在0.10至1.5g/10min的范围内,例如在0.15至1.0g/10min的范围内。

[0368]

第一低密度聚乙烯(ldpe1)在本领域是已知的并且不是本发明的主题。因此,这样的低密度聚乙烯(ldpe1)的一个实例是borealis ag的商业产品ft5230。

[0369]

在第一基础聚合物组合物(bc1)除第一线形低密度聚乙烯(lldpe1)之外还包含其他聚合物,例如第一低密度聚乙烯(ldpe1)的情况下,第一基础聚合物组合物(bc1)通过如本领域已知的典型(熔融)共混获得。

[0370]

第三基础聚合物组合物(bc3)

[0371]

如以上提及的,外层(ol)必须含有第三基础聚合物组合物(bc3),其含有基于该第三基础聚合物组合物(bc3)的总重量的至少90重量%的聚烯烃。此外,与第一和第二基础聚合物组合物(bc1)和(bc2)相似的,术语“第三基础聚合物组合物(bc3)”表示所述组合物仅含有聚合物,优选仅含有聚烯烃。

[0372]

在优选的实施方案中,外层(ol)是隔热层(hsl)或第二密封层(sl2),后者是优选的。

[0373]

在外层(ol)是隔热层(hsl)的情况下,所述隔热层(hsl)是基于第三基础聚合物组合物(bc3b)的。优选地,基于第三基础聚合物组合物(bc3b)的总重量,所述第三基础聚合物组合物(bc3b)包含至少90重量%,仍更优选至少95重量%,还更优选至少98重量%的聚丙烯,该聚丙烯是

[0374]

(a)熔融温度为至少158℃的丙烯均聚物(h

‑

pp);

[0375]

或

[0376]

(b)丙烯共聚物(r

‑

pp),其具有的

[0377]

(i)熔融温度为至少150℃,并且

[0378]

(ii)共聚单体含量,优选乙烯含量为不大于3.5重量%。

[0379]

优选地,聚丙烯是丙烯均聚物(h

‑

pp)。

[0380]

进一步优选的是,丙烯均聚物(h

‑

pp)或丙烯共聚物(r

‑

pp)的熔体流动速率mfr2(230℃,2.16kg)在0.5至20.0g/10min的范围内,更优选在0.5至10.0g/10min的范围内。

[0381]

在外层(ol)是第二密封层(sl2)的情况下,所述第二密封层(sl2)是基于第三基础聚合物组合物(bc3a)的。

[0382]

术语“第三基础聚合物组合物(bc3a)”表示所述组合物仅含有聚合物,优选仅含有聚烯烃,仍更优选地仅含有聚乙烯。聚合物中的一种必须是如以下更详细定义的第二线形低密度聚乙烯(lldpe2)。因此优选的是,基于第三基础聚合物组合物(bc3a)的总重量,该第三基础聚合物组合物(bc3a)包含至少70重量%,更优选至少75重量%,仍更优选至少80重量%的第二线形低密度聚乙烯(lldpe2),并且基于该第三基础聚合物组合物(bc3a)的总重量的直至100重量%的剩余部分是聚合物,优选聚烯烃,更优选地聚乙烯,例如如以下详细定义的第二低密度聚乙烯(ldpe2)。

[0383]

因此在一个优选的实施方案中,第三基础聚合物组合物(bc3a)由第二线形低密度聚乙烯(lldpe2)组成。在另一个具体的优选实施方案中,第三基础聚合物组合物(bc3a)由第二线形低密度聚乙烯(lldpe2)和第二低密度聚乙烯(ldpe2)组成。在这样的情况下,优选的是,第三基础聚合物组合物(bc3a)由以下各项组成:

[0384]

(a)基于第三基础聚合物组合物(bc3a)的总重量的70至98重量%,优选75至95重量%,仍更优选80至92重量%的第二线形低密度聚乙烯(lldpe2),

[0385]

和

[0386]

(b)基于第三基础聚合物组合物(bc3a)的总重量的2至30重量%,优选5至25重量%,仍更优选8至20重量%的第二低密度聚乙烯(ldpe2)。

[0387]

第二线形低密度聚乙烯(lldpe2)的密度在0.890至0.925g/cm3的范围内,更优选在0.900至0.925g/cm3的范围内,还更优选在0.910至0.923g/cm3的范围内,仍更优选地密度在0.915至0.922g/cm3的范围内。

[0388]

第二线形低密度聚乙烯(lldpe2)含有至少一种共聚单体,优选仅含有一种或两种共聚单体,后者尤其是优选的。该共聚单体优选是(a)c3至c

10

α

‑

烯烃共聚单体。因此,特别优选的是使用仅具有一种共聚单体的共聚物,或三元共聚物,即乙烯与两种另外的共聚单体的共聚物。所述三元共聚物是一种特定优选的第二线形低密度聚乙烯(lldpe2)。因此第二线形低密度聚乙烯(lldpe2)优选仅含有一种或两种类型的c3至c

10

α

‑

烯烃共聚单体。仍更优选地,共聚单体选自由1

‑

丁烯、1

‑

己烯、1

‑

辛烯及其混合物组成的组。在一个优选的实施方案中,采用的共聚单体是1

‑

辛烯。在另一个优选的实施方案中,第二线形低密度聚乙烯(lldpe2)是由乙烯、1

‑

丁烯和1

‑

己烯组成的三元共聚物。

[0389]

在第二线形低密度聚乙烯(lldpe2)中存在的α

‑

烯烃共聚单体的量可以在1.0至10摩尔%,如1.5至5.0摩尔%,例如2.0至4.0摩尔%的范围内。在第二线形低密度聚乙烯(lldpe2)是由乙烯、1

‑

丁烯和1

‑

己烯组成的三元共聚物的情况下,优选的是,1

‑

丁烯含量在0.1至1.0摩尔%的范围内并且1

‑

己烯含量在2.0至3.5摩尔%的范围内。

[0390]

进一步优选的是,第二线形低密度聚乙烯(lldpe2)的熔体流动速率mfr2(190℃,2.16kg)在0.5至8.0g/10min的范围内,更优选在0.8至4.0g/10min的范围内,例如在1.0至2.5g/10min的范围内。

[0391]

第二线形低密度聚乙烯(lldpe2)在本领域是已知的并且不是本发明的主题。关于这方面,尤其参考ep 3 257 895 a1,例如ep 3 257 895 a1的实施例ie1。

[0392]

优选地,第二线形低密度聚乙烯(lldpe2)在化学上与如上所定义的第一线形低密度聚乙烯(lldpe1)相同。

[0393]

在低密度聚乙烯是第三基础聚合物组合物(bc3a)的一部分的情况下,优选第二低密度聚乙烯(ldpe2)来自高压聚合方法并且密度在0.910至0.940g/cm3的范围内,更优选在0.915至0.935g/cm3的范围内,仍更优选在0.918至0.930g/cm3的范围内。

[0394]

进一步优选的是,第二低密度聚乙烯(ldpe2)的熔体流动速率mfr2(190℃,2.16kg)在0.05至2.0g/10min的范围内,更优选在0.10至1.5g/10min的范围内,例如在0.15至1.0g/10min的范围内。

[0395]

第二低密度聚乙烯(ldpe2)在本领域是已知的并且不是本发明的主题。因此这样的低密度聚乙烯(ldpe1)的一个实例是borealis ag的商业产品ft5230。

[0396]

优选地,第二低密度聚乙烯(ldpe2)在化学上与如上所定义的第一低密度聚乙烯(ldpe1)相同。

[0397]

仍更优选地,第三基础聚合物组合物(bc3a)在化学上与第一基础聚合物组合物(bc1)相同。

[0398]

在第三基础聚合物组合物(bc3)包含不同聚合物,例如不同聚烯烃的情况下,该第三基础聚合物组合物(bc3)通过如本领域已知的典型(熔融)共混获得。例如,在第三基础聚合物组合物(bc3a)除第二线形低密度聚乙烯(lldpe2)之外还包含其他聚合物,例如第二低密度聚乙烯(ldpe2)的情况下,该第三基础聚合物组合物(bc3a)通过如本领域已知的典型(熔融)共混获得。

[0399]

在下文中,借助于实施例进一步描述本发明。

具体实施方式

[0400]

实施例

[0401]

1.定义/测量方法

[0402]

除非另有定义,否则以下的术语定义和测定方法适用于本发明的以上总体描述和以下实施例。

[0403]

熔体流动速率

[0404]

熔体流动速率(mfr)根据iso 1133测定并且以g/10min表示。mfr是聚合物的流动性的指示,并且因此是聚合物的可加工性的指示。熔体流动速率越高,则聚合物的粘度越低。聚丙烯的mfr2是在230℃的温度和2.16kg的载荷下测定的。聚乙烯的mfr2是在190℃的温度和2.16kg的载荷下测定的。

[0405]

丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)的熔体流动速率mfr2(230℃)的计算:

[0406][0407]

其中

[0408]

w(a)是丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)的重量分数;

[0409]

w(b)是丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)的重量分数;

[0410]

mfr(a)是丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)的根据iso 1133测量的熔体流动速率mfr2(230℃)[单位为g/10min];

[0411]

mfr(p)是丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的根据iso 1133测量的熔体流动速率mfr2(230℃)[单位为g/10min];

[0412]

mfr(b)是丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)的计算熔体流动速率mfr2(230℃)[单位为g/10min]。

[0413]

mw、mn、mwd

[0414]

mw/mn/mwd是根据以下方法通过凝胶渗透色谱(gpc)测量的:

[0415]

重均分子量(mw)、数均分子量(mn)和分子量分布(mwd=mw/mn)通过基于iso 16014

‑

1:2003和iso 16014

‑

4:2003的方法测量。在145℃下并且在1ml/min的恒定流速下,使用装配有折射率检测仪和在线粘度计的waters alliance gpcv 2000仪器,其中3x tsk

‑

凝胶柱(gmhxl

‑

ht)来自tosohaas并且使用1,2,4

‑

三氯苯(tcb,用200mg/l的2,6

‑

二叔丁基

‑

4

‑

甲基

‑

苯酚稳定)作为溶剂。每次分析注入216.5μl的样品溶液。使用在0.5kg/mol至11 500kg/mol的范围的19个窄mwd聚苯乙烯(ps)标准物和一组良好表征的宽聚丙烯标准物的相对校准来对柱组进行校准。通过将5

‑

10mg的聚合物溶解在10ml(在160℃下)稳定的tcb(等同于流动相)中并在进样至gpc仪器中之前在连续振动下保持3小时来制备所有样品。

[0416]

用于丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的1

‑

己烯的共聚单体含量

[0417]

使用对于1h和

13

c分别在500.13和125.76mhz下运行的bruker avance iii 500nmr光谱仪在熔融状态下记录定量

13

c{1h}nmr光谱。对所有气动装置使用氮气,在180℃下使用

13

c优化的7mm魔角旋转(mas)探头来记录所有的光谱。将大约200mg的材料装入7mm外径氧化锆mas转子中并以4khz旋转。选择这种设置主要是为了快速鉴定和准确定量所需的高灵敏度(klimke,k.,parkinson,m.,piel,c.,kaminsky,w.,spiess,h.w.,wilhelm,m.,macromol.chem.phys.2006;207:382.,parkinson,m.,klimke,k.,spiess,h.w.,wilhelm,m.,macromol.chem.phys.2007;208:2128.,castignolles,p.,graf,r.,parkinson,m.,wilhelm,m.,gaborieau,m.,polymer 50(2009)2373)。采用标准单脉冲激励,在3s的短循环延迟下使用noe(klimke,k.,parkinson,m.,piel,c.,kaminsky,w.,spiess,h.w.,wilhelm,m.,macromol.chem.phys.2006;207:382.,pollard,m.,klimke,k.,graf,r.,spiess,h.w.,wilhelm,m.,sperber,o.,piel,c.,kaminsky,w.,macromolecules 2004;37:813)和rs

‑

hept去耦方案(filip,x.,tripon,c.,filip,c.,j.mag.resn.2005,176,239.,griffin,j.m.,tripon,c.,samoson,a.,filip,c.,和brown,s.p.,mag.res.in chem.2007 45,s1,s198)。每个光谱总共采集16384(16k)个瞬态信号。

[0418]

将定量

13

c{1h}nmr光谱进行处理、积分并且由积分确定相关的定量性质。所有化学位移内部参考在21.85ppm处的甲基全同立构五单元组(mmmm)。

[0419]

观察到对应于1

‑

己烯的掺入的特征信号并且以以下方式对共聚单体含量进行定量。

[0420]

使用αb4位点在44.2ppm处的积分并且考虑每个共聚单体的报告位点的数量来定量在php孤立序列中掺入的1

‑

己烯的量:

[0421]

h=iαb4/2

[0422]

使用ααb4位点在41.7ppm处的积分并且考虑每个共聚单体的报告位点的数量来定量在phhp双连续序列中掺入的1

‑

己烯的量:

[0423]

hh=2*iααb4

[0424]

当观察到双连续掺入时,由于在44.4ppm处的信号αb4和αb4b4的重叠而需要补偿在php孤立序列中掺入的1

‑

己烯的量:

[0425]

h=(iαb4

–

2*iααb4)/2

[0426]

基于孤立和连续掺入的1

‑

己烯的总和来计算总1

‑

己烯含量:

[0427]

h总=h+hh

[0428]

当没有观察到连续掺入的位点指示时,仅基于此量来计算总1

‑

己烯共聚单体含量:

[0429]

h总=h

[0430]

观察到区域2,1

‑

赤型缺陷的特征信号指示(resconi,l.,cavallo,l.,fait,a.,piemontesi,f.,chem.rev.2000,100,1253)。

[0431]

2,1

‑

赤型区域缺陷的存在由在17.7和17.2ppm处的pαβ(21e8)和pαγ(21e6)甲基位点的存在指示并且通过其他特征信号确认。

[0432]

基于在42.4ppm处的αα21e9亚甲基来定量次级(2,1

‑

赤型)插入丙烯的总量:

[0433]

p21=iαα21e9

[0434]

基于在46.7ppm处的主要sαα亚甲基位点并补偿没有被考虑的丙烯的2,1

‑

赤型、αb4和ααb4b4亚甲基单元的相对量(注意h和hh算入每个序列的己烯单体的数量,而不是序列的数量)来定量主要(1,2)插入丙烯的总量:

[0435]

p12=i

s

αα+2*p21+h+hh/2

[0436]

将丙烯的总量定量为主要(1,2)和次级(2,1

‑

赤型)插入丙烯的总和:

[0437]

p总=p12+p21=i

s

αα+3*iαα21e9+(iαb4

–

2*iααb4)/2+iααb4

[0438]

这简化为:

[0439]

p总=i

s

αα+3*iαα21e9+0.5*iαb4

[0440]

然后将聚合物中的1

‑

己烯的总摩尔分数计算为:

[0441]

fh=h总/(h总+p总)

[0442]

聚合物中的1

‑

己烯的摩尔分数的完整积分方程为:

[0443]

fh=(((iαβ4

–

2*iααβ4)/2)+(2*iααβ4))/((i

s

αα+3*iαα21e9+0.5*iαb4)+((iαβ4

–

2*iααβ4)/2)+(2*iααβ4))

[0444]

这简化为:

[0445]

fh=(iαβ4/2+iααβ4)/(i

s

αα+3*iαα21e9+iαb4+iααb4)

[0446]

按摩尔百分比计的1

‑

己烯的总共聚单体掺入以通常方式由摩尔分数计算:

[0447]

h[摩尔%]=100*fh

[0448]

按重量百分比计的1

‑

己烯的总共聚单体掺入以标准方式由摩尔分数计算:

[0449]

h[重量%]=100*(fh*84.16)/((fh*84.16)+((1

‑

fh)*42.08))

[0450]

丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)的1

‑

己烯含量的计算:

[0451][0452]

其中

[0453]

w(a)是丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)的重量分数;

[0454]

w(b)是丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)的重量分数;

[0455]

c(a)是丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

1)的通过

13

c nmr光谱法测量的1

‑

己烯含量[按重量%计];

[0456]

c(phc)是丙烯1

‑

己烯共聚物(phc)的通过

13

c nmr光谱法测量的1

‑

己烯含量[按重量%计];

[0457]

c(b)是丙烯1

‑

己烯共聚物(phc

‑

2)的通过

13

c nmr光谱法测量的计算1

‑

己烯含量[按重量%计];

[0458]

线形低密度聚乙烯(lldpe)的1

‑

辛烯的共聚单体含量

[0459]

使用定量核磁共振(nmr)光谱法来定量聚合物的共聚单体含量。

[0460]

使用对于1h和

13

c分别在500.13和125.76mhz下运行的bruker avance iii 500 nmr光谱仪在熔融状态下记录定量

13

c{1h}nmr光谱。对所有气动装置使用氮气,在150℃下使

用

13

c优化的7mm魔角旋转(mas)探头来记录所有的光谱。将大约200mg的材料装入7mm外径的氧化锆mas转子中并以4khz旋转。选择这种设置主要是为了快速鉴定和准确定量所需的高灵敏度(klimke,k.,parkinson,m.,piel,c.,kaminsky,w.,spiess,h.w.,wilhelm,m.,macromol.chem.phys.2006;207:382.;parkinson,m.,klimke,k.,spiess,h.w.,wilhelm,m.,macromol.chem.phys.2007;208:2128.;castignolles,p.,graf,r.,parkinson,m.,wilhelm,m.,gaborieau,m.,polymer 50(2009)2373;nmr spectroscopy of polymers:innovative strategies for complex macromolecules,chapter 24,401(2011))。采用标准单脉冲激励,在3s的短循环延迟下使用瞬态noe(pollard,m.,klimke,k.,graf,r.,spiess,h.w.,wilhelm,m.,sperber,o.,piel,c.,kaminsky,w.,macromolecules 2004;37:813.;klimke,k.,parkinson,m.,piel,c.,kaminsky,w.,spiess,h.w.,wilhelm,m.,macromol.chem.phys.2006;207:382)和rs

‑

hept去耦方案(filip,x.,tripon,c.,filip,c.,j.mag.resn.2005,176,239.;griffin,j.m.,tripon,c.,samoson,a.,filip,c.,和brown,s.p.,mag.res.in chem.2007 45,s1,s198)。每个光谱总共采集1024(1k)个瞬态信号。选择这种设置是由于其对于低共聚单体含量的高灵敏度。

[0461]

使用定制光谱分析自动化程序来对定量

13

c{1h}nmr光谱进行处理、积分并确定定量性质。所有化学位移内部参考在30.00ppm处的本体亚甲基信号(δ+)(j.randall,macromol.sci.,rev.macromol.chem.phys.1989,c29,201)。

[0462]

观察到对应于1

‑

辛烯掺入的特征信号(j.randall,macromol.sci.,rev.macromol.chem.phys.1989,c29,201.;liu,w.,rinaldi,p.,mcintosh,l.,quirk,p.,macromolecules 2001,34,4757;qiu,x.,redwine,d.,gobbi,g.,nuamthanom,a.,rinaldi,p.,macromolecules 2007,40,6879),并且相对于聚合物中存在的所有其他单体来计算所有的共聚单体含量。

[0463]

观察到由孤立的1

‑

辛烯掺入(即eeoee共聚单体序列)所产生的特征信号。使用在38.37ppm处的信号的积分来定量孤立的1

‑

辛烯掺入。将此积分分别归属给对应于孤立的(eeoee)和孤立的双非连续(eeoeoee)1

‑

辛烯序列的*b6和*βb6b6位点的未解析信号。为了补偿两个*βb6b6位点的影响,使用在24.7ppm处的ββb6b6位点的积分:

[0464]

o=i

*b6+*βb6b6

‑

2*i

ββb6b6

[0465]

还观察到由连续1

‑

辛烯掺入(即eeooee共聚单体序列)所产生的特征信号。使用归属给ααb6b6位点的在40.57ppm处的信号的积分并且考虑每个共聚单体的报告位点的数量来定量这样的连续1

‑

辛烯掺入:

[0466]

oo=2*i

ααb6b6

[0467]

还观察到了由孤立的非连续1

‑

辛烯掺入(即eeoeoee共聚单体序列)所产生的特征信号。使用归属给ββb6b6位点的在24.7ppm处的信号的积分并且考虑每个共聚单体的报告位点的数量来定量这样的孤立的非连续1

‑

辛烯掺入:

[0468]

oeo=2*i

ββb6b6

[0469]

还观察到了由孤立的三连续1

‑

辛烯掺入(即eeoooee共聚单体序列)所产生的特征信号。使用归属给ααγb6b6b6位点的在41.2ppm处的信号的积分并且考虑每个共聚单体的报告位点的数量来定量这样的孤立的三连续1

‑

辛烯掺入:

[0470]

ooo=3/2*i

ααγb6b6b6

[0471]

在未观察到指示其他共聚单体序列的其他信号的情况下,仅基于孤立的(eeoee)、孤立的双连续(eeooee)、孤立的非连续(eeoeoee)和孤立的三连续(eeoooee)1

‑

辛烯共聚单体序列来计算总的1

‑

辛烯共聚单体含量:

[0472]

o

总

=o+oo+oeo+ooo

[0473]

观察到了由饱和端基所产生的特征信号。使用在22.84和32.23ppm处的两个解析信号的平均积分来对这样的饱和端基进行定量。将22.84ppm的积分归属给分别对应于1

‑

辛烯的2b6和2s两个位点以及饱和链末端的未解析信号。将32.23ppm的积分归属给分别对应于1

‑

辛烯的3b6和3s两个位点以及饱和链末端的未解析信号。为了补偿2b6和3b6 1

‑

辛烯位点的影响,使用了总的1

‑

辛烯含量:

[0474]

s=(1/2)*(i

2s+2b6

+i

3s+3b6

‑

2*o

总

)

[0475]

使用在30.00ppm处的本体亚甲基(本体)信号的积分来定量乙烯共聚单体含量。此积分包括来自1

‑

辛烯的γ和4b6位点以及δ

+

位点。基于本体积分并补偿所观察到的1

‑

辛烯序列和端基来计算总的乙烯共聚单体含量:

[0476]

e

总

=(1/2)*[i

本体

+2*o+1*oo+3*oeo+0*ooo+3*s]

[0477]

应当注意的是,由于未考虑和过多考虑的乙烯单元的数量是相等的,所以不需要补偿由于存在孤立的三掺入(eeoooee)1

‑

辛烯序列的本体积分。

[0478]

然后,将聚合物中的1

‑

辛烯的总摩尔分数计算为:

[0479]

fo=(o

总

/(e

总

+o

总

)

[0480]

以标准方式由摩尔分数计算按摩尔百分比计的总的1

‑

辛烯的共聚单体掺入:

[0481]

o[摩尔%]=100*fo

[0482]

由以下公式计算按摩尔百分比计的掺入:

[0483]

e[摩尔%]=100

–

o[摩尔%]。

[0484]

线形低密度聚乙烯(lldpe)的1

‑

丁烯和1

‑

己烯的共聚单体含量

[0485]

使用对于1h和

13

c分别在500.13和125.76mhz下运行的bruker avance iii 500 nmr光谱仪在熔融状态下记录定量

13

c{1h}nmr光谱。对所有气动装置使用氮气,在150℃下使用

13

c优化的7mm魔角旋转(mas)探头来记录所有的光谱。将大约200mg的材料装入7mm外径氧化锆mas转子中并以4khz旋转。选择这种设置主要是为了快速鉴定和准确定量所需的高灵敏度(klimke,k.,parkinson,m.,piel,c.,kaminsky,w.,spiess,h.w.,wilhelm,m.,macromol.chem.phys.2006;207:382.,parkinson,m.,klimke,k.,spiess,h.w.,wilhelm,m.,macromol.chem.phys.2007;208:2128.,castignolles,p.,graf,r.,parkinson,m.,wilhelm,m.,gaborieau,m.,polymer 50(2009)2373)。采用标准单脉冲激励,在3s的段循环延迟下使用瞬态noe(pollard,m.,klimke,k.,graf,r.,spiess,h.w.,wilhelm,m.,sperber,o.,piel,c.,kaminsky,w.,macromolecules 2004;37:813.,klimke,k.,parkinson,m.,piel,c.,kaminsky,w.,spiess,h.w.,wilhelm,m.,macromol.chem.phys.2006;207:382)和rs

‑

hept去耦方案(filip,x.,tripon,c.,filip,c.,j.mag.resn.2005,176,239,griffin,j.m.,tripon,c.,samoson,a.,filip,c.,和brown,s.p.,mag.res.in chem.2007 45,s1,s198)。每个光谱总共采集1024(1k)个瞬态信号。选择这种设置是由于其对于低共聚单体含量的高灵敏度。

[0486]

使用定制光谱分析自动化程序来对定量

13

c{1h}nmr光谱进行处理、积分并确定定

量性质。所有化学位移内部参考在30.00ppm处的本体亚甲基信号(δ+)(j.randall,macromol.sci.,rev.macromol.chem.phys.1989,c29,201)。

[0487]

使用在30.00ppm处的亚甲基(δ+)位点的积分并且考虑每个单体的报告位点的数量来定量乙烯的量:

[0488]

e=i

δ+

/2

[0489]

基于存在的孤立共聚单体的数量来校正孤立共聚单体的存在:

[0490]

e总=e+(3*b+2*h)/2

[0491]

其中b和h被定义用于它们相应的共聚单体。当存在时,对于连续和非连续共聚单体掺入的校正以类似方式进行。

[0492]

观察到对应于1

‑

丁烯的掺入的特征信号(j.randall,macromol.sci.,rev.macromol.chem.phys.1989,c29,201),并且所有的含量相对于聚合物中存在的所有其他单体进行计算。

[0493]

使用在38.3ppm处的*b2位点的积分并且考虑了每个共聚单体的报告位点的数量来定量在eebee序列中掺入的孤立1

‑

丁烯的量:

[0494]

b=i

*b2

[0495]

使用在在39.4ppm处的ααb2b2位点的积分并且考虑了每个共聚单体的报告位点的数量来定量在eebbee序列中连续掺入的1

‑

丁烯的量:

[0496]

bb=2*i

ααb2b2

[0497]

使用在在24.7ppm处的ββb2b2位点的积分并且考虑了每个共聚单体的报告位点的数量来定量在eebebee序列中非连续掺入的1

‑

丁烯的量:

[0498]

beb=2*i

ββb2b2

[0499]

由于孤立的(eebee)和非连续掺入的(eebebee)1

‑

丁烯的*b2和*βb2b2位点分别重叠,所以基于存在的非连续1

‑

丁烯的量来校正孤立的1

‑

丁烯掺入的总量:

[0500]

b=i

*b2

‑

2*i

ββb2b2

[0501]

基于孤立的、连续的和非连续掺入的1

‑

丁烯的总和来计算总1

‑

丁烯含量:

[0502]

b总=b+bb+beb

[0503]

然后,将聚合物中的1

‑

丁烯的总摩尔分数计算为:

[0504]

fb=(b总)/(e总+b总+h总)

[0505]

观察到对应于1

‑

己烯的掺入的特征信号(j.randall,macromol.sci.,rev.macromol.chem.phys.1989,c29,201),并且所有的含量相对于聚合物中存在的所有其他单体进行计算。

[0506]

使用在39.9ppm处的*b4位点的积分并且考虑了每个共聚单体的报告位点的数量来定量在eehee序列中掺入的孤立的1

‑

己烯的量:

[0507]

h=i

*b4

[0508]

使用在40.5ppm处的ααb4b4位点的积分并且考虑每个共聚单体的报告位点的数量来定量在eehhee序列中连续掺入的1

‑

己烯的量:

[0509]

hh=2*i

ααb4b4

[0510]

使用在24.7ppm处的ββb4b4位点的积分并且考虑了每个共聚单体的报告位点的数量来定量在eehehee序列中非连续掺入的1

‑

己烯的量:

[0511]

heh=2*i

ββb4b4

[0512]

由于非连续掺入的(eebebee)1

‑

丁烯的ββb2b2位点和非连续掺入的(eehehee)1

‑

己烯的ββb4b4位点的重叠,所以认为非连续掺入(eebebee)1

‑

丁烯的总量与孤立的1

‑

丁烯(b)插入的量成比例,并且认为非连续掺入(eehehee)1

‑

己烯的总量与孤立的1

‑

己烯(h)的量正比例。

[0513]

然后将聚合物中1

‑

己烯的总摩尔分数计算为:

[0514]

fh=(h总)/(e总+b总+h总)

[0515]

按摩尔百分比计的共聚单体掺入由摩尔分数计算:

[0516]

b[摩尔%]=100*fb

[0517]

h[摩尔%]=100*fh

[0518]

按重量百分比计的共聚单体掺入由摩尔分数计算:

[0519]

b[重量%]=100*(fb*56.11)/((fb*56.11)+(fh*84.16)+((1

‑

(fb+fh))*28.05))

[0520]

h[重量%]=100*(fh*84.16)/((fb*56.11)+(fh*84.16)+((1

‑

(fb+fh))*28.05))

[0521]

密度根据iso 1183

‑

187测量。根据iso 1872

‑

2:2007通过压缩成型来完成样品制备。

[0522]

差示扫描量热法(dsc)

[0523]

差示扫描量热法(dsc)分析、熔融温度(t

m

)和熔融热焓(h

m

)、结晶温度(t

c

)以及结晶热(h

c

)用ta instrument q200差示扫描量热法(dsc)在5至7mg的样品上进行测量。dsc根据iso11357/第3部分/方法c2,在

‑

30至+225℃的温度范围内以10℃/min的扫描速率以加热/冷却/加热循环运行。结晶温度(t

c

)和结晶热(h

c

)从冷却步骤测定,而熔融温度(t

m

)和熔融热焓(h

m

)从第二加热步骤测定。

[0524]

动态力学热分析(dmta)

[0525]

根据iso 6721

‑

7通过动态力学热分析(dmta)来测定玻璃化转变温度t

g

。在2℃/min的加热速率和1hz的频率下,在

‑

100℃至+150℃之间,在压缩成型样品(40x10x1mm3)上以扭曲模式进行测量。储存模量g’根据iso 6721

‑

7:1996在+23℃下测定。在2℃/min的加热速率和1hz的频率下,在

‑

150℃至+150℃之间,在压缩成型样品(40x10x1mm3)上以扭曲模式进行测量。

[0526]

二甲苯冷可溶物(xcs)含量

[0527]

在室温下的二甲苯冷可溶物级分(xcs,重量%)根据iso 16152;第5版;2005

‑

07

‑

01,在25℃下测定。

[0528]

拉伸模量

[0529]

在纵向和横向上的拉伸模量在如以下所示生产的多层膜上在23℃下根据iso 527

‑

3测定。以1mm/min的十字头速度进行测试。

[0530]

落镖冲击强度(ddi)

[0531]

使用astm d1709、方法a(替代测试技术)由如以下所示生产的多层膜来测量落镖冲击强度。将具有38mm直径的半球形头的镖从0.66m的高度跌落到夹在孔上方的多层膜上。测试了连续组的二十个样本。每组使用一个重量,并且按照均匀增量一组一组地增加(或减少)重量。计算并记录导致50%的试样失效的重量。

[0532]

雾度和清晰度在如以下所示生产的多层膜上根据astm d 1003

‑

00测定。

[0533]

密封起始温度(sit)

[0534]

热密封起始温度(sit)是实现密封强度>5n的密封温度。

[0535]

在具有以下参数的如以下所示生产的多层膜的j&b通用密封机3000型上测定密封范围:

[0536]

试样宽度:25.4mm

[0537]

密封压力:0.1n/mm2[0538]

密封时间:0.1s

[0539]

冷却时间:99s

[0540]

剥离速度:10mm/s

[0541]

开始温度80℃

[0542]

结束温度:150℃

[0543]

增量:10℃

[0544]

在每个密封条温度下将试样a至a密封,并在每个步骤测定密封强度(力)。

[0545]

在密封强度达到5n时测定温度。

[0546]

热粘力:

[0547]

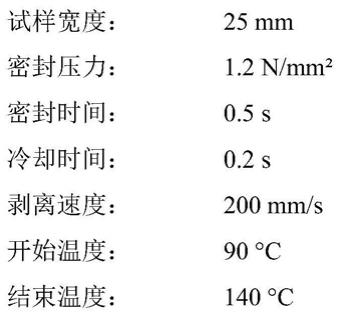

在以下进一步的参数下,用如以下所定义的膜,在dtc热粘试验机model 52

‑

f/201上测定热粘力:

[0548][0549]

测定并记录最大热粘力,即力/温度曲线图的最大值。

[0550]

2.实施例

[0551]

用于发明实施例的催化剂体系的制备

[0552]

如在wo 2015/011135 a1中详细描述的那样(具有甲基铝氧烷(mao)和硼酸盐的茂金属络合物mc1,导致wo 2015/011135 a1中所述的催化剂3)来制备发明实施例中使用的催化剂,条件是表面活性剂是2,3,3,3

‑

四氟

‑2‑

(1,1,2,2,3,3,3

‑

七氟丙氧基)

‑1‑

丙醇。茂金属络合物(wo 2015/011135 a1中的mc1)如在wo 2013/007650a1中所描述的那样(wo 2013/007650 a1中的茂金属e2)来制备。

[0553]

聚合和造粒

[0554]

在包括预聚合反应器、环管反应器和气相反应器的borstar中试装置中生产聚合物ph1。表1中示出了聚合条件。ph1是发明实施例的基础。

[0555]

使用0.2重量%的irganox b225(德国basf ag的irganox 1010(四(3

‑

(3’,5

’‑

二

‑

叔丁基

‑4‑

羟基甲苯酰基)

‑

丙酸季戊四醇

‑

5酯和三(2,4

‑

二

‑

叔丁基苯基)磷酸酯)亚磷酸

酯)的1:1

‑

共混物)和0.1重量%的硬脂酸钙,在220℃下,在同向双螺杆挤出机coperion zsk 57中配混聚合物ph1,接着在水浴中将所得的熔体丝进行固化并造粒。

[0556]

用于密封层(sl1)和(sl2)的材料(m1)的配混

[0557]

在220℃下在thermo fisher(prism)tse 24双螺杆挤出机中进行熔融混合,接着在水浴中将所得的熔体丝进行固化并造粒。

[0558]

将90重量%的线形低密度聚乙烯“lldpe”与10重量%的borealis ag的低密度聚乙烯“ft5230”混合。

[0559]

线形低密度聚乙烯“lldpe”是ep 3 257 895 a1的实施例ie1,其1

‑

丁烯含量为0.3摩尔%、1

‑

己烯含量为2.6摩尔%、密度为0.918g/cm3并且熔体流动速率mfr2(190℃,2.16kg)为1.5g/10min;

[0560]

borealis ag的低密度聚乙烯“ft5230”的密度为923g/cm3并且熔体流动速率mfr2(190℃,2.16kg)为0.75g/10min;

[0561]

用于芯层(cl)的材料(m2)的配混

[0562]

在220℃下在thermo fisher(prism)tse 24双螺杆挤出机中进行熔融混合,接着在水浴中将所得的熔体丝进行固化并造粒。

[0563]

将90重量%的丙烯1

‑

己烯共聚物ph1(参见上述说明并下表1)与10重量%的塑性体(pl)混合,该塑性体(pl)是borealis ag的商业乙烯1

‑

辛烯塑性体“queo 8201”,其熔体流动速率(190℃,2.16kg)为1.1g/10min、密度为0.882g/cm3、1

‑

辛烯含量为24.5重量%、熔融温度为72℃并且玻璃化转变温度为

‑

52℃。

[0564]

表1:聚合物ph1的聚合详情

[0565][0566][0567]

在三层吹塑膜生产线上生产三层吹塑聚合物膜。密封层(sl1)和(sl2)的熔融温度为185℃至195℃。芯层(cl)的熔融温度在205℃至215℃的范围内。挤出机的生产能力大体上为80kg/h。膜结构为sl1

‑

cl

‑

sl2,其中芯层为25μm(cl)并且两个密封层(sl1)和(sl2)为12.5μm。层厚度已通过扫描电子显微镜测定。在表2中示出了用于这些层多层膜的材料。在表3中示出了多层膜的性质。

[0568]

表2:多层膜的层结构

[0569] 厚度ce1ie1ie2sl112.5μmm1m1m1cl25μmfxph1m2

sl212.5μmm1m1m1

[0570]“fx”是borealis ag的线形低密度聚乙烯“fx1001”,其密度为0.933g/cm3、熔融温度为127℃并且熔体流动速率mfr5(190℃,5kg)为0.85g/10min。

[0571]

表3:多层膜的性质

[0572]

ꢀꢀ

ce1ie1ie2雾度*[%]6.934.114.06清晰度*[%]95.699.699.7tm/md[mpa]324566500tm/td[mpa]396595516ddi[g]608430674sit[℃]878483htf[n]5.77.44.8

[0573]

*在灭菌之前

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1