一种水性发泡直涂烘干水性聚氨酯合成革的制作方法

1.本实用新型涉及合成革技术领域,更具体地说它涉及一种水性发泡直涂烘干水性聚氨酯合成革。

背景技术:

2.合成革是模拟天然皮革的组织结构和使用性能,并可作为天然皮革代用品的复合材料。通常以无纺布模拟网状层,以微孔聚氨酯涂层模拟粒面层,所得到的合成革正、反面都与皮革十分相似,并具有一定的透气性,比普通人造革更接近天然皮革,广泛用于制作鞋、靴、箱包和球类等。

3.公开号为cn110195357a的中国专利申请文件公开了一种环保型微纳米发泡水性聚氨酯合成革及其制造方法,该制造方法包括以下步骤:(1)以水性聚氨酯为原料,采用微纳米气泡发生器进行发泡,得到微纳米发泡水性聚氨酯a;(2)向微纳米发泡水性聚氨酯a中加入填料;或者,向微纳米发泡水性聚氨酯a中加入填料,并加入着色剂、交联剂和增稠剂中的至少一种,得到微纳米发泡水性聚氨酯浆料b; (3)微纳米发泡水性聚氨酯浆料b刮涂到基布中,干燥,得到微纳米发泡水性聚氨酯贝斯c;(4)将微纳米发泡水性聚氨酯贝斯c经过合成革的后整理工艺,得到环保型水性发泡聚氨酯合成革。

4.但是该制造方法制造的环保型微纳米发泡水性聚氨酯合成革由于仅通过在微纳米发泡水性聚氨酯贝斯c的基础上实施水性聚氨酯干法贴面工艺和水性聚氨酯表面直涂压花工艺获得,使得该环保型微纳米发泡水性聚氨酯合成革的结构简单,在无法达到有效的抗菌效果的同时,具有结构稳定性差和使用舒适度低的问题,有待改进。

技术实现要素:

5.针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种水性发泡直涂烘干水性聚氨酯合成革,该水性发泡直涂烘干水性聚氨酯合成革具有抗菌和提升结构稳定性与舒适度的效果。

6.为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:

7.一种水性发泡直涂烘干水性聚氨酯合成革,包括从下至上依次连接固定的基布层、砭石混聚氨酯粘结层、聚氨酯发泡层和水性聚氨酯树脂层;所述聚氨酯发泡层内设置有银纤维编织层,所述水性聚氨酯树脂层的上侧面形成有鱼鳞状纹路,所述水性聚氨酯树脂层的上侧涂覆有水性油墨层。

8.通过采用上述技术方案,基布层作为固定层,有效支撑依次排列在基布层上侧的砭石混聚氨酯粘结层、聚氨酯发泡层和水性聚氨酯树脂层;聚氨酯发泡层内的银纤维编织层起到显著提升该水性发泡直涂烘干水性聚氨酯合成革的抗菌性能的作用,且水性聚氨酯树脂层上侧形成的鱼鳞状纹路具有提升该水性发泡直涂烘干水性聚氨酯合成革的表面使用舒适度的效果,且在结合水性油墨层的涂覆将提升该水性发泡直涂烘干水性聚氨酯合成革的防水性能,使得该水性发泡直涂烘干水性聚氨酯合成革具有抗菌和提升结构稳定性与

舒适度的效果。

9.本实用新型进一步设置为:所述基布层为无纺布层。

10.通过采用上述技术方案,无纺布层具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒无刺激性、色彩丰富、价格低廉、可循环使用的性能,以使得该水性发泡直涂烘干水性聚氨酯合成革具有提升结构稳定性与舒适度的效果。

11.本实用新型进一步设置为:所述聚氨酯发泡层设置有多个阵列分布的气孔,所述气孔的直径为1.2-1.4mm。

12.通过采用上述技术方案,气孔起到增加聚氨酯发泡层的弹性形变能力的作用,以实现显著提升该水性发泡直涂烘干水性聚氨酯合成革的使用舒适度的效果。

13.本实用新型进一步设置为:所述砭石混聚氨酯粘结层包括底层聚氨酯粘结层、上层聚氨酯粘结层以及多个阵列分布在所述底层聚氨酯粘结层和上层聚氨酯粘结层之间的砭石粉末体。

14.通过采用上述技术方案,砭石粉末体具有散发远红外辐射的作用,且在底层聚氨酯粘结层和上层聚氨酯粘结层的限位下,有效固定在砭石混聚氨酯粘结层中,以使得该水性发泡直涂烘干水性聚氨酯合成革具有结构稳定的效果。

15.本实用新型进一步设置为:所述水性油墨层呈透明状,且所述水性油墨层的上侧面呈平面状。

16.通过采用上述技术方案,水性油墨层在起到防护水性聚氨酯树脂层的同时,通过与水性聚氨酯树脂层表面的鱼鳞状纹路有效结合而提升该水性发泡直涂烘干水性聚氨酯合成革的结构稳定性。

17.本实用新型进一步设置为:所述聚氨酯发泡层的上侧呈波纹状,且所述水性聚氨酯树脂层的下侧面与所述聚氨酯发泡层匹配粘结固定。

18.通过采用上述技术方案,波纹状的聚氨酯发泡层的上侧面将显著提升聚氨酯发泡层和水性聚氨酯树脂层的接触面积,从而达到提升该水性发泡直涂烘干水性聚氨酯合成革的结构稳定性的目的。

19.综上所述,本实用新型具有以下有益效果:通过由基布层、砭石混聚氨酯粘结层、聚氨酯发泡层、水性聚氨酯树脂层和水性油墨层组成结构稳定的层结构,进而在砭石粉末体与银纤维编织层的协同下提升该水性发泡直涂烘干水性聚氨酯合成革的抗菌性能和使用舒适度,并使得底层聚氨酯粘结层和上层聚氨酯粘结层对砭石粉末体进行限位固定,聚氨酯发泡层上的波纹状侧面与水性聚氨酯树脂层结合,水性聚氨酯树脂层上的鱼鳞状纹路与水性油墨层结合,使得该水性发泡直涂烘干水性聚氨酯合成革具有抗菌和提升结构稳定性与舒适度的效果。

附图说明

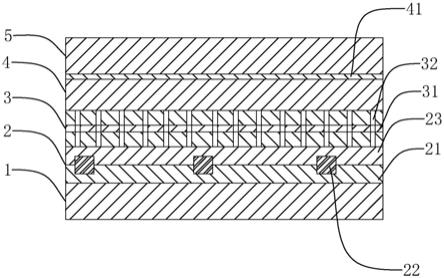

20.图1是本实施例的结构示意图。

21.附图标记说明:1、基布层;2、砭石混聚氨酯粘结层;21、底层聚氨酯粘结层;22、砭石粉末体;23、上层聚氨酯粘结层;3、聚氨酯发泡层;31、银纤维编织层;32、气孔;4、水性聚氨酯树脂层; 41、鱼鳞状纹路;5、水性油墨层。

具体实施方式

22.为使本实用新型的技术方案和优点更加清楚,以下将结合附图对本实用新型作进一步详细说明,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。

23.如图1所示,一种水性发泡直涂烘干水性聚氨酯合成革,包括从下至上依次连接固定的基布层1、砭石混聚氨酯粘结层2、聚氨酯发泡层3和水性聚氨酯树脂层4。其中,在聚氨酯发泡层3内设置有银纤维编织层31,且在水性聚氨酯树脂层4的上侧面形成有鱼鳞状纹路41,并在水性聚氨酯树脂层4的上侧涂覆有水性油墨层5。因此,在基布层1作为固定层时,将有效支撑依次排列在基布层1上侧的砭石混聚氨酯粘结层2、聚氨酯发泡层3和水性聚氨酯树脂层4。与此同时,通过聚氨酯发泡层3内的银纤维编织层31起到显著提升该水性发泡直涂烘干水性聚氨酯合成革的抗菌性能的作用,且水性聚氨酯树脂层4上侧形成的鱼鳞状纹路41具有提升该水性发泡直涂烘干水性聚氨酯合成革的表面使用舒适度的效果,并在结合水性油墨层5的涂覆将提升该水性发泡直涂烘干水性聚氨酯合成革的防水性能,使得该水性发泡直涂烘干水性聚氨酯合成革具有抗菌和提升结构稳定性与舒适度的效果。

24.如图1所述,基布层1为无纺布层。无纺布层具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒无刺激性、色彩丰富、价格低廉、可循环使用的性能,以使得该水性发泡直涂烘干水性聚氨酯合成革具有提升结构稳定性与舒适度的效果。需要提及的是,聚氨酯发泡层3设置有多个阵列分布的气孔32。气孔32的直径为1.2-1.4mm。其中,气孔32起到增加聚氨酯发泡层3的弹性形变能力的作用,以实现显著提升该水性发泡直涂烘干水性聚氨酯合成革的使用舒适度的效果。

25.需要说明的是,砭石混聚氨酯粘结层2包括底层聚氨酯粘结层 21、上层聚氨酯粘结层23以及多个阵列分布在底层聚氨酯粘结层21 和上层聚氨酯粘结层23之间的砭石粉末体22。砭石粉末体22由砭石研磨呈粉后经粘胶固定而成,由于砭石具有散发远红外辐射的功能,进而将使得砭石粉末体22具有散发远红外辐射的作用,且在底层聚氨酯粘结层21和上层聚氨酯粘结层23的限位下,有效固定在砭石混聚氨酯粘结层2中,以使得该水性发泡直涂烘干水性聚氨酯合成革具有结构稳定和使用舒适的效果。

26.为了进一步提升该水性发泡直涂烘干水性聚氨酯合成革的结构稳定性,使得聚氨酯发泡层3的上侧呈波纹状,且水性聚氨酯树脂层 4的下侧面与聚氨酯发泡层3匹配粘结固定。因此,波纹状的聚氨酯发泡层3的上侧面将显著提升聚氨酯发泡层3和水性聚氨酯树脂层4 的接触面积,从而达到提升该水性发泡直涂烘干水性聚氨酯合成革的结构稳定性的目的。与此同时,水性油墨层5呈透明状,且水性油墨层5的上侧面呈平面状,以使得水性油墨层5在起到防护水性聚氨酯树脂层4的同时,通过与水性聚氨酯树脂层4表面的鱼鳞状纹路41 有效结合而提升该水性发泡直涂烘干水性聚氨酯合成革的结构稳定性。

27.综上,本技术通过由基布层1、砭石混聚氨酯粘结层2、聚氨酯发泡层3、水性聚氨酯树脂层4和水性油墨层5组成结构稳定的层结构,进而在砭石粉末体22与银纤维编织层31的协同下提升该水性发泡直涂烘干水性聚氨酯合成革的抗菌性能和使用舒适度,并使得底层聚氨酯粘结层21和上层聚氨酯粘结层23对砭石粉末体22进行限位固定,聚氨酯发泡层3上的波纹状侧面与水性聚氨酯树脂层4结合,水性聚氨酯树脂层4上的鱼鳞状纹路41与水性油

墨层5结合,使得该水性发泡直涂烘干水性聚氨酯合成革具有抗菌和提升结构稳定性与舒适度的效果。

28.本技术涉及的“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等(如果存在)是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的实施例能够以除了在这里图示或描述的内容以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法或设备固有的其它步骤或单元。

29.需要说明的是,在本技术中涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本技术要求的保护范围之内。

30.本文中应用了具体个例对本技术的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本技术的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本技术的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本技术的限制。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1