柔性抗穿刺叠层复合材料用品的制备方法

1.本发明属于复合材料领域,涉及一种柔性抗穿刺叠层复合材料用品的制备方法。

背景技术:

2.随着科技的进步以及人们生活水平的提高,防护产品由原来的特殊环境需要使用变得越来越日常,生活中越来越多的防护产品开始发展出现。其中柔性防护产品由于其使用舒适性被广泛的关注。本制备方法基于前期探索的柔性抗静态穿刺材料,通过优选与叠层,赋予材料服用与户外防护用的可行性,通过本制备方法制备的产品,可以获得广泛的应用,如户外运动服装、户外运动的帐篷等。

技术实现要素:

3.基于现有技术存在的缺陷,本发明的第一目的在于提供一种柔性抗穿刺叠层复合材料用品的制备方法,使其能增强材料的抗穿刺性能,并且能保证其使用舒适性。

4.本发明的目的通过以下技术方案得以实现:一种柔性抗穿刺叠层复合材料用品的制备方法,包括以下步骤:

5.s1:裁剪多个涤纶长丝非织造布试样,根据用途分别组合两种内外层:服用产品选择黄色涤塔夫作为外层,白色涤塔夫作为内层;户外防护用产品选择白色牛津布作为外层材料,白色涤塔夫作为内层材料;将其放入烘箱中烘干,称得其干重,取平均值记为m1;

6.s2:配置溶液,将聚氨酯分别与二甲基甲酰胺混合进行预分散,选择二氧化硅作为混合分散材料,得到聚氨酯掺杂二氧化硅的混合溶液,预分散时,二氧化硅与二甲基甲酰胺通过超声分散混合,超声分散1h,聚氨酯与二甲基甲酰胺通过40℃磁力搅拌8h,使原料混合均匀;其次,将两种与分散液混合后磁力搅拌1h,获得混合溶液;

7.s3:将试样浸入混合溶液中,浸渍一段时间后,用小轧车轧去多余的溶液,根据s1组合叠合在一起,放置于烘箱中60℃烘干两小时,得到叠层复合材料;

8.s4:重新测量叠层后的样品重量,获得平均值m2;

9.s5:计算出m1与m2的差值,即δ1=m

1-m2;计算出平均增重率

10.s6:将浸渍完成的样品以及原始样品制成合适的样品大小,并计算其体积密度,进行性能测试,记录浸渍前后的样品性能数据。

11.优选地,在步骤s1中,每个规格样品不少于三组。

12.优选地,在步骤s1中,烘干温度为60℃。

13.优选地,在所述步骤s2中,聚氨酯在溶液中的质量百分比为9%,二氧化硅在溶液中的质量百分比为4-6%,聚氨酯种类为85a或90a。

14.优选地,在所述步骤s3中,浸渍时间控制在0.5~1.5h,烘箱温度在40~70℃,烘干时间在2h及以上。

15.优选地,在所述步骤6中,穿刺样品制备大小为2cm

×

2cm的正方形样品,每种参数

选择10个样品,测试其平均厚度以及重量,根据体积密度公式计算每个样品的体积密度并记录,体积密度公式ρ=m/v;对处理前样品,以及浸渍后样品进行刺破力学性能测试,采用的实验仪器为万能材料试验机instron 5967,采用的夹具为铝合金的长方体,长为10cm,宽1.5cm,高3.5cm,盖板采用的是透明玻璃板,所采用的刺针上夹持面为长方体状,尺寸为30mm长, 20mm宽,5mm厚,在长方体的正中刺针上部直径为2.5mm,刺针长为60mm,下切削角为 30

°

;透气样品制备大小为10cm

×

10cm的正方形样品,每种参数选择10个样品,使用yg461g 全自动透气测试仪进行测试;透湿样品制备为6cm

×

6cm的正方形,使用fx350织物透湿测试仪进行测试;热阻湿阻样品为50cm

×

50cm的正方形,使用isghp-10.5热阻湿阻仪进行测试;邦迪斯门拒水性测试样品制备为15cm

×

15cm的正方形,使用rf4468n邦迪斯门拒水性测试仪进行测试。

16.本技术实施例公开了一种柔性抗穿刺叠层复合材料,采用如上述的方法进行制备。

17.本技术实施例公开了一种服用产品,采用如上述的方法进行制备,所述服用产品通过浸渍在混合溶液中的黄色涤塔夫外层、白色涤塔夫内层在烘干后而得,所述混合溶液由将聚氨酯分别与二甲基甲酰胺混合进行预分散,选择二氧化硅作为混合分散材料而成。

18.本技术实施例公开了一种户外防护用产品,采用如上述的方法进行制备,所述户外防护用产品通过浸渍在混合溶液中的白色牛津布外层、白色涤塔夫内层在烘干后而得,所述混合溶液由将聚氨酯分别与二甲基甲酰胺混合进行预分散,选择二氧化硅作为混合分散材料而成。

19.从上述技术方案可以看出,本发明提供了一种简单易制备的提高材料柔性抗静态穿刺性能的方法,工艺简单,可操作性强。本发明的创新点在于制备的两种叠层复合材料,分别适用于服用和户外防护用产品,有效的提高柔性材料的抗静态穿刺性能,此外,处理过后的样品仍能保持良好的柔性,并具有产品属性需要的功能,符合两种材料在应用时的需求。给使用者良好的使用体验。在柔性抗穿刺材料的研发上具有创新性。

附图说明:

20.为了更清楚的说明本发明实施例或现有的技术中的技术方案,下面将对实施例或者现有技术描述中有关于本发明需要图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的有关本发明的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

21.图1是本发明一种抗穿刺叠层复合材料的服用和防护用产品制作流程图;

22.图2是本发明一种抗穿刺叠层复合材料中不同二氧化硅浓度浸渍液的粘度对比图;

23.图3是本发明中的制备流程图;

24.图4是材料处理前后抗静态穿刺性能对比图。

25.图5是叠层复合材料的透湿性的原理示意图。

26.图6是叠层复合材料透湿性能图,其中图(a)表示正向透湿性能;图(b)表示反向透湿性能。

27.图7是叠层复合材料透气性能图。

28.图8叠层复合材料表面拒水性评级图:其中,(a)服用叠层复合材料;(b)户外防护用叠层复合材料。

具体实施方式

29.为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本发明的各实施方式进行详细的阐述。然而,本领域的普通技术人员可以理解,在本发明各实施方式中,为了使读者更好地理解本发明而提出了许多技术细节。但是,即使没有这些技术细节和基于以下各实施方式的种种变化和修改,也可以实现本发明各权利要求所要求保护的技术方案。本发明下述实施例中所采用的原料若无特殊说明,均为常规市售获得,所采用的实验操作若无特殊说明,均为本领域常规操作。

30.一种柔性抗穿刺叠层复合材料用品的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

31.s1:裁剪多个涤纶长丝非织造布试样,根据用途分别组合两种内外层:服用产品选择黄色涤塔夫作为外层,白色涤塔夫作为内层;户外防护用产品选择白色牛津布作为外层材料,白色涤塔夫作为内层材料;将其放入烘箱中烘干,称得其干重,取平均值记为m1;

32.s2:配置溶液,将聚氨酯分别与二甲基甲酰胺混合进行预分散,选择二氧化硅作为混合分散材料,得到聚氨酯掺杂二氧化硅的混合溶液,预分散时,二氧化硅与二甲基甲酰胺通过超声分散混合,超声分散1h,聚氨酯与二甲基甲酰胺通过40℃磁力搅拌8h,使原料混合均匀;其次,将两种与分散液混合后磁力搅拌1h,获得混合溶液;

33.s3:将试样浸入混合溶液中,浸渍一段时间后,用小轧车轧去多余的溶液,根据s1组合叠合在一起,放置于烘箱中60℃烘干两小时,得到叠层复合材料;

34.s4:重新测量叠层后的样品重量,获得平均值m2;

35.s5:计算出m1与m2的差值,即δ1=m

1-m2;计算出平均增重率

36.s6:将浸渍完成的样品以及原始样品制成合适的样品大小,并计算其体积密度,进行性能测试,记录浸渍前后的样品性能数据所述步骤6中,穿刺样品制备大小为2cm

×

2cm的正方形样品,每种参数选择10个样品,测试其平均厚度以及重量,根据体积密度公式计算每个样品的体积密度并记录,体积密度公式ρ=m/v;对处理前样品,以及浸渍后样品进行刺破力学性能测试,采用的实验仪器为万能材料试验机instron 5967,采用的夹具为铝合金的长方体,长为10cm,宽1.5cm,高3.5cm,盖板采用的是透明玻璃板,所采用的刺针上夹持面为长方体状,尺寸为30mm长,20mm宽,5mm厚,在长方体的正中刺针上部直径为2.5mm,刺针长为60mm,下切削角为30

°

;透气样品制备大小为10cm

×

10cm的正方形样品,每种参数选择10个样品,使用yg461g全自动透气测试仪进行测试;透湿样品制备为6cm

×

6cm的正方形,使用fx350织物透湿测试仪进行测试;热阻湿阻样品为50cm

×

50cm的正方形,使用isghp-10.5热阻湿阻仪进行测试;邦迪斯门拒水性测试样品制备为15cm

×

15cm的正方形,使用rf4468n邦迪斯门拒水性测试仪进行测试。

37.在获得叠层复合材料的各项性能参数后,可以根据实际需求进行选取和调配,从而获得更为满足需求的叠层复合材料。

38.优选的,在上述一种抗穿刺叠层复合材料的服用和防护用产品的制备方法中,所述步骤 s1中,烘干温度为60℃。

39.优选的,在上述一种抗穿刺叠层复合材料的服用和防护用产品的制备方法中,所述步骤s2中,聚氨酯在溶液中的质量百分比为9%,二氧化硅在溶液中的质量百分比为4-6%,聚氨酯种类为85a或90a。

40.优选的,在上述一种聚氨酯掺杂二氧化硅浸渍的柔性非织造布的制备方法中,所述步骤 s3中,浸渍时间控制在0.5~1.5h,烘箱温度在40~70℃,烘干时间在2h及以上为佳。

41.实施例1

42.第一步:裁剪多个涤纶长丝非织造布试样,实施例1为服用产品:选择黄色涤塔夫作为外层,白色涤塔夫作为内层;组合将其放入烘箱中烘干,称得其干重,取平均值记为m1。

43.第二步:配置溶液,选择85a聚氨酯,选择6%的疏水性气相纳米二氧化硅,分别与二甲基甲酰胺混合进行预分散,得到聚氨酯掺杂二氧化硅的混合溶液,预分散时,12g二氧化硅与18g二甲基甲酰胺通过超声分散混合,超声分散1h,18g聚氨酯与152g二甲基甲酰胺通过40℃磁力搅拌8h,使原料混合均匀。其次,将两种与分散液混合后磁力搅拌1h,获得二氧化硅6%,聚氨酯9%的混合溶液;

44.第三步:将试样分别浸入混合溶液中,浸渍一段时间后,用小轧车轧去多余的溶液,按照第一部的组合方式叠合,放置于烘箱中60℃烘干两小时,得到样品。

45.第四步:重新测量浸渍后的样品重量,获得平均值m2。

46.第五步:计算出m1与m2的差值,即

△

1=m1-m2,计算出平均增重率

47.第六步:将叠合好的浸渍完成的样品制成合适的样品大小,并计算其体积密度,进行性能测试,记录浸渍前后的样品性能数据。

48.实施例2

49.第一步:裁剪多个涤纶长丝非织造布试样,实施例2为服用产品:选择黄色涤塔夫作为外层,白色涤塔夫作为内层;组合将其放入烘箱中烘干,称得其干重,取平均值记为m1。

50.第二步:配置溶液,选择90a聚氨酯,选择4%的疏水性气相纳米二氧化硅,分别与二甲基甲酰胺混合进行预分散,得到聚氨酯掺杂二氧化硅的混合溶液,预分散时,8g二氧化硅与22g二甲基甲酰胺通过超声分散混合,超声分散1h,18g聚氨酯与152g二甲基甲酰胺通过 40℃磁力搅拌8h,使原料混合均匀。其次,将两种与分散液混合后磁力搅拌1h,获得二氧化硅4%,聚氨酯9%的混合溶液;

51.第三步:将试样分别浸入混合溶液中,浸渍一段时间后,用小轧车轧去多余的溶液,按照第一部的组合方式叠合,放置于烘箱中60℃烘干两小时,得到样品。

52.第四步:重新测量浸渍后的样品重量,获得平均值m2。

53.第五步:计算出m1与m2的差值,即

△

1=m1-m2,计算出平均增重率

54.第六步:将叠合好的浸渍完成的样品制成合适的样品大小,并计算其体积密度,进行性能测试,记录浸渍前后的样品性能数据。

55.实施例3

56.第一步:裁剪多个涤纶长丝非织造布试样,实施例3为户外防护用产品:选择白色牛津布作为外层,白色涤塔夫作为内层;组合将其放入烘箱中烘干,称得其干重,取平均值

记为 m1。

57.第二步:配置溶液,选择85a聚氨酯,选择6%的疏水性气相纳米二氧化硅,分别与二甲基甲酰胺混合进行预分散,得到聚氨酯掺杂二氧化硅的混合溶液,预分散时,12g二氧化硅与18g二甲基甲酰胺通过超声分散混合,超声分散1h,18g聚氨酯与152g二甲基甲酰胺通过40℃磁力搅拌8h,使原料混合均匀。其次,将两种与分散液混合后磁力搅拌1h,获得二氧化硅6%,聚氨酯9%的混合溶液;

58.第三步:将试样分别浸入混合溶液中,浸渍一段时间后,用小轧车轧去多余的溶液,按照第一部的组合方式叠合,放置于烘箱中60℃烘干两小时,得到样品。

59.第四步:重新测量浸渍后的样品重量,获得平均值m2。

60.第五步:计算出m1与m2的差值,即

△

1=m1-m2,计算出平均增重率

61.第六步:将叠合好的浸渍完成的样品制成合适的样品大小,并计算其体积密度,进行性能测试,记录浸渍前后的样品性能数据。

62.实施例4

63.第一步:裁剪多个涤纶长丝非织造布试样,实施例4为户外防护用产品:选择白色牛津布作为外层,白色涤塔夫作为内层;组合将其放入烘箱中烘干,称得其干重,取平均值记为 m1。

64.第二步:配置溶液,选择90a聚氨酯,选择4%的疏水性气相纳米二氧化硅,分别与二甲基甲酰胺混合进行预分散,得到聚氨酯掺杂二氧化硅的混合溶液,预分散时,8g二氧化硅与22g二甲基甲酰胺通过超声分散混合,超声分散1h,18g聚氨酯与152g二甲基甲酰胺通过 40℃磁力搅拌8h,使原料混合均匀。其次,将两种与分散液混合后磁力搅拌1h,获得二氧化硅4%,聚氨酯9%的混合溶液;该性能下的单层材料抗静态穿刺性能最优,且浸渍液粘度适宜,此处增加不同浓度的浸渍液粘度对比以及单层抗穿刺性能对比。,混合溶液粘度如图2 所示,随着而二氧化硅的加入,浸渍液的粘度增加,同样样品的增重率随浓度的增加而增加,浸渍液粘度越大,浸渍后样品涂覆的材料越多。

65.第三步:将试样分别浸入混合溶液中,浸渍一段时间后,用小轧车轧去多余的溶液,按照第一部的组合方式叠合,放置于烘箱中60℃烘干两小时,得到样品。

66.第四步:重新测量浸渍后的样品重量,获得平均值m2。

67.第五步:计算出m1与m2的差值,即

△

1=m1-m2,计算出平均增重率

68.第六步:将叠合好的浸渍完成的样品制成合适的样品大小,并计算其体积密度,进行性能测试,记录浸渍前后的样品性能数据。通过浸渍完成后复合材料的抗穿刺性能筛选出最优参数,进行叠层应用。

69.实施例5

70.第一步:裁剪多个涤纶长丝非织造布试样,实施例5为服用产品:选择白色牛津布作为外层,白色涤塔夫作为内层;组合将其放入烘箱中烘干,称得其干重,取平均值记为m1。

71.第六步:将叠合好的样品制成合适的样品大小,并计算其体积密度,进行性能测试,记录浸渍前后的样品性能数据。

72.实施例6

73.第一步:裁剪多个涤纶长丝非织造布试样,实施例4为户外防护用产品:选择白色牛津布作为外层,白色涤塔夫作为内层;组合将其放入烘箱中烘干,称得其干重,取平均值记为 m1。

74.第二步:将叠合好的样品制成合适的样品大小,并计算其体积密度,进行性能测试,记录浸渍前后的样品性能数据。

75.其中实施例5、6为前者的对照样品。

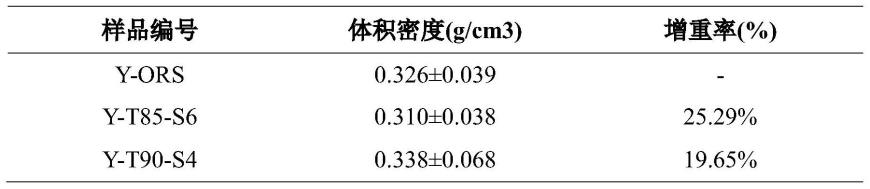

76.关于叠层复合材料的体积密度以及增重率表格(如表1),为叠层复合材料以及单层样品的各个物理参数,其中“y-ors”代表原始样品叠层,“y-t85-s6”代表tpu 85a掺杂6wt%的sio2浸渍的服用叠层复合材料,其中,“y”代表服用,“t85”代表tpu 85a,“s6”代表二氧化硅浓度,“w”代表户外防护用,“t85-s6”代表tpu 85a掺杂6wt%的sio2浸渍的单层复合材料;各个实施例的抗穿刺性能图如下(图4);处理前后材料的正反面如下 (图5);正反向透湿性能(图6),模拟使用环境的反向透气性能如下(图7);材料的热阻湿阻数据如下(表3);材料的叠层复合材料表面拒水性评级图如下(图8);叠层复合材料的邦迪斯门淋雨测试性能表征表如下(表4):

77.表1叠层复合材料的体积密度以及增重率表格

[0078][0079][0080]

表2不同二氧化硅浓度浸渍的中间层复合材料抗静态穿刺性能表

[0081][0082]

表3叠层复合材料的热阻湿阻性能

[0083][0084][0085]

表4叠层复合材料的邦迪斯门淋雨测试性能表征表

[0086][0087]

其中,表1是叠层复合材料的体积密度和增重率,对比ors,浸渍后的样品有不同程度的增重,其中,tpu 85a浸渍的叠层复合材料以及单层复合材料增重均比tpu 90a的更多。

[0088]

表2浸渍聚氨酯掺杂不同浓度的二氧化硅浸渍的单层复合材料抗静态穿刺性能的体积密度比强度对比表,从表中可以看出90a的聚氨酯掺杂4%浓度sio2浸渍的涤纶长丝非织造布抗静态穿刺性能最强,85a的聚氨酯掺杂6%浓度sio2浸渍的涤纶长丝非织造布抗静态穿刺性能最强,故在本应用中采用最优浓度的复合材料作为防刺复合材料的中间层。

[0089]

图4是不同叠层复合材料抗静态穿刺性能的变化,比强度为载荷/体积密度所得,我们可以明显的发现,浸渍后的叠层材料中体积密度比强度显著增强,即浸渍后的叠层复合材料抗静态穿刺性能显著增加。其中浸渍90a聚氨酯的样品比浸渍85a的样品性能更好,户外防护用产品的比服用的性能更好。

[0090]

图6是叠层复合材料的正反向透湿性能,我们可以明显的发现,浸渍过后样品透湿性能下降,服用叠层复合材料的透湿性能仍保持了较好的透湿性能,防护用复合材料透湿性较差。服用叠层复合材料外层材料为黄色涤塔夫,相对于户外防护用复合材料的白色牛津布材料来说,织物中纱线较细,材料体积密度较小,有利于水蒸气透过,相对透湿性较好,可以保持人体在穿着运动时的服用舒适性。

[0091]

图7是叠层复合材料的反向透气性能,该测试方向模拟了实际的使用环境,从图中我们可以发现,叠层复合材料与未叠层的中间层对比透气性能大大降低,服用叠层复合材料的透气性能高于户外防护用材料,但两者的透气性均小于60l/m2

·

s,透气性能较差。通过将透气性差的内外层与透气性较好的复合材料组合后,最终的叠层复合材料透气性能较差,中间可以储存较多静止空气,且相对防风性能好。

[0092]

表2为叠层复合材料的热阻湿阻性能。从表中可以看出浸渍后,服用及防护用复合材料热阻均上升,即叠层复合材料的保暖性能增加;且tpu 85a/sio2-6浸渍的叠层复合材料热阻上升比tpu 90a/sio2-4浸渍的多,即户外防护用叠层复合材料的保温性能优于服用复合材料。

[0093]

图8为叠层复合材料表面拒水性评级图。表3叠层复合材料的邦迪斯门淋雨测试性能表征表。结合两者可知,测试过程中,服用复合材料表面形成大水珠,评级为4级,水分不易进入织物表层。户外防护用复合材料表面被浸润,评级为1级,水分较容易透过织物表层。从表3中可以看出,户外防护复合材料增重率级水杯中储水量较少,即户外用产品储水性能较好,在模拟户外使用环境时,内部不容易进水;而服用复合材料储水量及增重率都较大,

结合评级可以看出,服用产品瞬时拒水性能较好,但不能承受长时间的淋雨。上述结论符合两种材料在应用时的需求。

[0094]

本发明的创新点在于制备的两种叠层复合材料,分别适用于服用和户外防护用产品,有效的提高柔性材料的抗静态穿刺性能,此外,处理过后的样品仍能保持良好的柔性,并具有产品属性需要的功能,符合两种材料在应用时的需求。给使用者良好的使用体验。在柔性抗穿刺材料的研发上具有创新性。

[0095]

最后,需要说明的是,本领域的普通技术人员可以理解,上述各实施方式是实现本发明的具体实施例,而在实际应用中,可以在形式上和细节上对其作各种改变,而不偏离本发明的精神和范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1