手部训练装置及其外壳的制作方法

1.本实用新型关于一种训练装置及其外壳,特别是一种具多握持部的手部训练装置及其外壳。

背景技术:

2.腕力训练球应用陀螺仪原理,仅需以机械方式即可让腕力训练球开始转动,故使用者可用手掌握持并转动腕力训练球,使其在离心力和惯性力的作用下产生强大的旋转力量。因此,可借由此旋转力量来针对手部及肩部的肌肉进行锻炼。

3.然而,由于传统腕力训练球设计为单手操作,故使用者仅能通过左手或右手个别操作腕力训练球,并无法双手同时操作腕力训练球而达到双手同时训练的效益。此外,虽然传统腕力训练球能够训练到使用者的手部与肩部,但训练效果较着重于使用者的腕部。因此,如何改善传统腕力训练球,以达到双手同时训练与多部位训练的效益,则为研发人员应着手解决的问题之一。

技术实现要素:

4.本实用新型在于提供一种手部训练装置及其外壳,借以通过多握持部的设置来让手部训练装置达到双手同时训练与多部位训练的效益。

5.本实用新型的一实施例所揭露的手部训练装置包含外壳、套环及旋转体。外壳包含二壳体及环形轨道。二壳体可拆卸地相互装设而共同围绕出容置空间,环形轨道固定于容置空间内。环形轨道具有环形凹槽。套环可转动地配置于环形凹槽内。套环包含环体及组合件。环体的相对两侧分别具有第一组合部及第一轴孔部。组合件的相异处分别具有第二组合部及第二轴孔部。组合件的第二组合部装设于环体的第一组合部。旋转体包含相对二凸出轴。二凸出轴分别可转动地位于套环的第一轴孔部与第二轴孔部,以令旋转体可相对于套环转动。其中,二壳体各包含相连的第一凸部、第二凸部及第三凸部。第一凸部位于第二凸部与第三凸部之间,以令第一凸部与第二凸部之间以及第一凸部与第三凸部之间各形成凹陷。二第一凸部共同构成组装部。环形轨道装设于组装部。二第二凸部共同构成第一握持部。二第三凸部共同构成第二握持部。

6.本实用新型的另一实施例所揭露的手部训练装置的外壳用以供旋转体设置。手部训练装置的外壳包含二壳体及环形轨道。二壳体可拆卸地相互装设而共同围绕出容置空间。环形轨道固定于容置空间内。其中,二壳体各包含相连的第一凸部、第二凸部及第三凸部。第一凸部位于第二凸部与第三凸部之间,以令第一凸部与第二凸部之间以及第一凸部与第三凸部之间各形成凹陷。二第一凸部共同构成组装部。环形轨道装设于组装部。二第二凸部共同构成第一握持部。二第三凸部共同构成第二握持部。

7.根据上述实施例的手部训练装置,通过在外壳形成两个凸出的第一握持部与第二握持部,以让使用者能够双手同时训练。此外,由于双手同时训练,使得手部训练装置能提供有别于传统的运动模式。如此一来,手部训练装置除了可训练使用者的腕部之外,更重点

式地训练使用者的肩膀、大臂、小臂。也就是说,手部训练装置的训练部位不再非局限于传统腕力球训练的腕部,而能够达到多部位训练的效益。

8.以上关于本实用新型内容的说明及以下实施方式的说明用以示范与解释本实用新型的原理,并且提供本实用新型的权利要求书更进一步的解释。

附图说明

9.图1为根据本实用新型第一实施例所述的手部训练装置的立体示意图。

10.图2为图1的分解示意图。

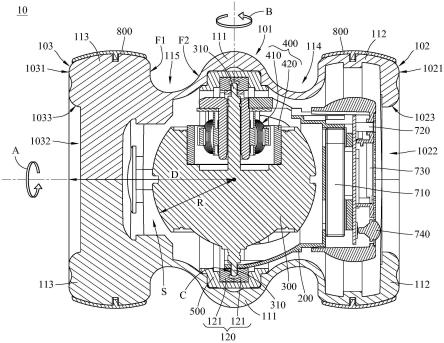

11.图3为图1的剖面示意图。

12.图4为图1的局部剖面示意图。

具体实施方式

13.请参阅图1至图4。图1为根据本实用新型第一实施例所述的手部训练装置10的立体示意图。图2为图1的分解示意图。图3为图1的剖面示意图。图4为图1的局部剖面示意图。

14.本实施例的手部训练装置10包含外壳100、套环200及旋转体300。外壳100用以供使用者握持,其材质例如为金属、塑料或木头。外壳100包含二壳体110及环形轨道120。二壳体110例如通过螺丝150而可拆卸地相互装设,使得二壳体110共同围绕出容置空间s。详细来说,二壳体110各包含相连的第一凸部111、第二凸部112及第三凸部113。第一凸部111位于第二凸部112与第三凸部113之间,以令第一凸部111与第二凸部112之间以及第一凸部111与第三凸部113之间各形成凹陷114、115。凹陷114、115用以供使用者手指放置。二第一凸部111共同构成组装部101。环形轨道120装设于组装部101。二第二凸部112共同构成第一握持部102,二第三凸部113共同构成第二握持部103。第一握持部102与第二握持部103各具有端面1021、1031及镂空结构1022、1032。二端面1021、1031彼此背对,二镂空结构1022、1032分别位于二端面1021、1031。镂空结构1022、1032用以供使用者的手掌放置。

15.在本实施例中,第一握持部102与第二握持部103具有形成镂空结构1022的环形侧壁1023、1033,且环形侧壁1023、1033例如为弧面,以便于使用者手掌抵靠。此外,二壳体110具有位于凹陷114、115的相对两侧的第一侧面f1及第二侧面f2。凹陷115处的第一侧面f1较第二侧面f2靠近端面1031,且第一侧面f1与端面1031的夹角小于第二侧面f2与端面1031的夹角,使得第一侧面f1与第二侧面f2的斜率相异。如此一来,即能够让使用者更舒服与更稳固地扣住手部训练装置10。

16.环形轨道120位于容置空间s内并可拆卸地固定于组装部101。环形轨道120包含二轨道环121。二轨道环121相抵靠,且二轨道环121的凹槽共同形成环形凹槽c。

17.在本实施例中,手部训练装置10还可以包含缓冲垫500。环形轨道120通过缓冲垫500装设于二壳体110的组装部101。不过环形轨道120通过缓冲垫500间接装设于组装部101的设计并非用以限制本实用新型。在其实施例中,环形轨道120亦可直接装设于组装部101,或是亦可一体成形地连接于组装部101。

18.在本实施例中,手部训练装置10还可以包含刹车按键600。刹车按键600可滑移地装设于组装部101,并用以带动缓冲垫500抵压套环200,以让转动中的套环200减速甚或停止。详细来说,刹车按键600包含按压部610、二复位部620及二抵压部630。二复位部620分别

连接于按压部610的相对两侧。二抵压部630分别连接于按压部610另外的相对两侧,且二复位部620与二抵压部630朝同一方向凸出。按压部610受压时用以带动抵压部630抵压缓冲垫500,再带动缓冲垫500抵压套环200,以让套环200减速或停止。复位部620用以让按压部610复位至未受压位置,以解除缓冲垫500与套环200间的抵压关系。

19.在本实施例中,复位部620与抵压部630的数量为二个,但并不以此为限,在其他实施例中,复位部与抵压部的数量亦可改为单个。

20.在本实施例中,使用者可通过刹车按键600来通过缓冲垫500抵压套环200,但并不以此为限。在其他实施例中,手部训练装置也可以不设置刹车按键,但保留设置刹车按键的组装槽。如此一来,使用者即可直接使用手指穿过设置刹车按键的组装槽并抵压于缓冲垫,以通过缓冲垫500抵压套环200。

21.套环200可转动地配置于环形轨道120的环形凹槽c内,使得套环200可沿方向a相对环形轨道120转动。套环200包含环体210及组合件220。环体210的相对两侧分别具有第一组合部211及第一轴孔部212。组合件220包含有第二组合部221及第二轴孔部222。组合件220的第二组合部221装设于环体210的第一组合部211,且第一轴孔部212与第二轴孔部222分别位于套环200的相对两侧。

22.旋转体300包含相对二凸出轴310。二凸出轴310分别可转动地位于套环200的第一轴孔部212与第二轴孔部222,以令旋转体300可沿方向b相对于套环200转动。

23.驱动组件400例如为马达,并包含定子410及转子420。定子410例如包含铁芯及线圈。铁芯固定于套环200的组合件220。线圈围绕铁芯。转子420例如为磁铁,并装设于旋转体300。定子410的线圈通电后与转子420(磁铁)交互作用并产生驱动转子420转动的旋转磁场,并通过转子420带动旋转体300转动。如此一来,即可通过驱动组件400提供旋转体300转动的初速,以便于初阶玩家快速启动旋转体300。

24.在本实施例中,手部训练装置10还可以包含电池710。电池710例如为一次性电池710或充电电池710。电池710设置于套环200,并电性连接定子410的线圈。电池710用以供应驱动组件400所需的电力。

25.在本实施例中,电池710以充电电池710为例,且手部训练装置10还可以包含充电连接器720。充电连接器720设置于套环200,并电性连接电池710,以对电池710进行充电。

26.在本实施例中,手部训练装置10还可以包含显示机板730。显示机板730设置于套环200,并电性连接电池710与驱动组件400,以例如显示电池710的电量或其它训练信息,如转速。此外,当使用者就通过刹车按键600与缓冲垫500抵压套环200时,缓冲垫500会与套环200磨擦,并让套环200停止转动。如此一来,即可让套环200上的显示机板730静止,以便于使用者观看设置于套环200上的显示机板730的转速信息。

27.在本实施例中,手部训练装置10还可以包含启动开关740。启动开关740设置于显示机板730,并电性连接于驱动组件400,以启动或关闭驱动组件400。

28.在本实施例中,手部训练装置10还可以包含二止滑套800。二止滑套800具挠性并分别套设于第一握持部102与第二握持部103,以便化使用者的使用体验。

29.在本实施例中,端面1021至旋转体300的中心点的距离d与旋转体300的半径r的比值例如为2,以让使用者在操作手部训练装置10时能更顺畅。不过此距离d与半径r的比值并非用以限制本实用新型。在其他实施例中,端面至旋转体的中心点的距离与旋转体的半径

的比值例如可改为介于1.5~3的任一值。

30.使用者在使用手部训练装置10时,先按压启动开关740,让驱动组件400带动旋转体300转动,以让旋转体300的转速维持于每分钟二至三千转。接着,双手分别握持第一握持部102与第二握持部103,并分别前后绕圆,以让旋转体300的转速增加,借而达到训练手腕、手臂与肩膀的效果。

31.在本实施例中,手部训练装置10通过电动启动的方式提供旋转体300转动的初速,但并不以此为限。在其他实施例中,手部训练装置也可以无需设置电动启动的相关元件,如驱动组件、启动开关等,而改为设置手动启动的相关元件,如拉条。

32.根据上述实施例的手部训练装置,通过在外壳形成两个凸出的第一握持部与第二握持部,以让使用者能够双手同时训练。此外,由于双手同时训练,使得手部训练装置能提供有别于传统的运动模式。如此一来,手部训练装置除了可训练使用者的腕部之外,更重点式地训练使用者的肩膀、大臂、小臂。也就是说,手部训练装置的训练部位不再非局限于传统腕力球训练的腕部,而能够达到多部位训练的效益。

33.此外,握持部的端面至旋转体的中心点的距离与旋转体的半径的比值例如为2或1.5~3间的任一值,以让使用者在操作手部训练装置时能更顺畅。

34.虽然本实用新型以前述的诸项实施例揭露如上,然其并非用以限定本实用新型,任何本领域技术人员,在不脱离本实用新型的精神和范围内,当可作些许的更动与润饰,因此本实用新型的专利保护范围须视本说明书所附的权利要求书范围所界定者为准。

35.【符号说明】

36.10:手部训练装置

37.100:外壳

38.110:壳体

39.101:组装部

40.102:第一握持部

41.1021:端面

42.1022:镂空结构

43.1023:环形侧壁

44.103:第二握持部

45.1031:端面

46.1032:镂空结构

47.1033:环形侧壁

48.111:第一凸部

49.112:第二凸部

50.113:第三凸部

51.114、115:凹陷

52.120:环形轨道

53.121:轨道环

54.150:螺丝

55.200:套环

56.210:环体

57.211:第一组合部

58.212:第一轴孔部

59.220:组合件

60.221:第二组合部

61.222:第二轴孔部

62.300:旋转体

63.310:凸出轴

64.400:驱动组件

65.410:定子

66.420:转子

67.500:缓冲垫

68.600:刹车按键

69.610:按压部

70.620:复位部

71.630:抵压部

72.710:电池

73.720:充电连接器

74.730:显示机板

75.740:启动开关

76.800:止滑套

77.a、b:方向

78.c:环形凹槽

79.d:距离

80.f1:第一侧面

81.f2:第二侧面

82.r:半径

83.s:容置空间。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1