一种利用深浅坞制作沉箱并实现水上装驳的方法与流程

1.本发明涉及沉箱技术领域,特别是一种利用深浅坞制作沉箱并实现水上装驳的方法。

背景技术:

2.目前施工中用到的大型沉箱与浮式平台等超大重型物体,一般制作完成后使用半潜驳出运和运输,针对超大沉箱如万吨级及以上沉箱的运输设备极少,如采用常规的岸上预制,利用气囊或台车进行出运,需要万吨级以上的半潜驳船配合,该类船舶型深大,对出运码头水深要求高。而超大型沉箱对预制和出运基础的承载能力要求极高,极少有大型深水码头能满足大型沉箱预制出运;且由于沉箱重量大,气囊出运风险高,对移运台车的承载能力要求更高,目前该类型装备极少。且目前采用半潜驳船运输超大型沉箱时,沉箱被系在半潜驳船上,由半潜驳船浮运至目的地,在浮运过程中沉箱容易发生左右摇晃,若在运输过程中遇到台风等恶劣天气,则左右摇晃更加严重,容易导致沉箱出现损坏,在运输时存在较高的风险。

3.综上,目前的方法存在的缺点至少包括:(1)超大型沉箱预制和出运需要建设深水高承载能力的出运码头,建设费用极高;(2)气囊移运方式用于转运超大型沉箱上驳风险极高;(3)采用半潜驳船浮运超大型沉箱容易受到恶劣天气的影响;(4)沉箱转运上驳船的专有移运台车设备少。因此,亟需一种将超大重型沉箱安全运送至施工现场的方法。

技术实现要素:

4.本发明的目的在于:针对现有技术存在的缺乏将超大重型沉箱安全运送至施工现场的方法的问题,提供一种利用深浅坞制作沉箱并实现水上装驳的方法。

5.为了实现上述目的,本发明采用的技术方案为:

6.一种利用深浅坞制作沉箱并实现水上装驳的方法,采用深浅坞组合结构进行沉箱预制和水上装驳,所述深浅坞组合结构包括紧邻设置的浅坞区和深坞区,所述浅坞区和陆地相连,所述深坞区和坞口航道相连,包括以下步骤:

7.s1:在所述浅坞区制作沉箱,并对所述沉箱进行养生;

8.s2:待所述沉箱经过养生达到出运条件后,半潜驳船通过所述深坞门进入所述深坞区;

9.s3:关闭所述浅坞门与所述深坞门,并实施挡水措施,向浅坞区和深坞区内灌水,使所述沉箱浮于水面;

10.s4:向所述半潜驳船内灌入压舱水,使所述半潜驳船的甲板面低于所述沉箱的底部;

11.s5:将所述沉箱移动至所述半潜驳船的甲板面上方;

12.s6:排出所述半潜驳船内的压舱水,使所述半潜驳船将所述沉箱托出水面;

13.s7:排出浅坞区和深坞区中的水,使深坞区内的水面与水域中的水面高度一致,开

启深坞门,由所述半潜驳船将所述沉箱运出。

14.采用上述的方法制作大型沉箱并将沉箱装至半潜驳船上,利用现有的深浅坞制作超大重型沉箱时,无需新建大型预制场和出运码头;将沉箱安装至半潜驳船甲板上的过程中,无需陆上移运专有设备,降低了操作难度以及沉箱受到损坏的风险,且能够节约施工成本。采用上述方法将沉箱装在半潜驳船甲板上进行干运的方式,相较于现有技术中浮运的方式,还能够避免在运输的过程中因恶劣天气的影响,导致沉箱左右晃动严重,与半潜驳船之间出现磕碰,造成沉箱的损坏的问题,采用上述技术方案将沉箱装至半潜驳船的甲板面进行干运,更加适合远航运输。

15.作为本发明的优选方案,所述浅坞区和所述深坞区均设置有排水通道,通过所述浅坞区的排水通道将所述浅坞区内的海水排出到所述深坞区内,所述深坞区的排水通道将所述深坞区内的海水排出深浅坞外,最终使所述浅坞区露出海平面,使所述深坞区内的水面与海平面的高度一致。

16.通过设置排水通道,能够更快地将深坞区与浅坞区中的水排出。

17.作为本发明的优选方案,所述s3中,向所述浅坞区和所述深坞区内灌水后,所述沉箱底部与浅坞区表面的距离为h1时停止灌水,h1的取值范围为0.3m

‑

0.5m。

18.作为本发明的优选方案,所述s4中,所述半潜驳船的甲板面低于所述沉箱底部的距离为h2时停止压水,如果甲板面上有上支墩,则上支墩低于所述沉箱底部的距离为h2时停止压水,h2的取值范围为不少于0.5m。

19.综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:

20.1、目前大型半潜驳的运载能力可达10万吨级,而利用本发明方法可以万吨级沉箱从陆上转运到半潜驳上,无需专用陆上超大型陆上转运设备和大型预制场地和出运码头。

21.2、能够通过干运的方式将沉箱运输至目的地,避免在运输过程中因恶劣天气影响造成沉箱损坏,更加适用于长距离运输。

附图说明

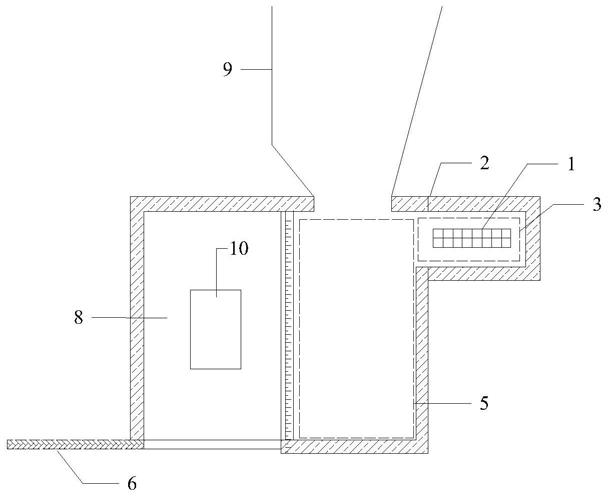

22.图1是深浅坞的平面示意图;

23.图2是半潜驳船驶入深坞区后的平面示意图;

24.图3是关闭深坞门与浅坞门后的平面示意图;

25.图4是向深浅坞内灌水前的示意图;

26.图5是向深浅坞内灌水后的示意图;

27.图6是向半潜驳船穿入压舱水后的示意图;

28.图7是将沉箱转移至半潜驳船甲板面上方的示意图;

29.图8是将半潜驳船内的压舱水排出后的示意图;

30.图9是将深浅坞内的水排出后的示意图;

31.图10是本发明的流程示意图。

32.图标:1

‑

深坞门;2

‑

挡墙;3

‑

深坞门存放区;4

‑

半潜驳船;5

‑

深坞区;6

‑

浅坞门;7

‑

浅坞门存放区;8

‑

浅坞区;9

‑

坞口航道;10

‑

沉箱。

具体实施方式

33.下面结合附图,对本发明作详细的说明。

34.为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

35.实施例1

36.一种利用深浅坞制作沉箱并实现水上装驳的方法,深浅坞的结构如图1

‑

3所示,包括挡墙2、深坞门1、浅坞门6与深坞门存放区3,挡墙2围成深坞区5与浅坞区8,深坞区5与坞口航道9连接,浅坞区8与陆地连接且高于海平面,深坞门1能够将深坞区5与外界水域隔开,浅坞门6能够将浅坞区8与外界陆地隔开。按照图10所示的流程,先在浅坞区8完成沉箱10的制作,待沉箱10经过养生达到出运条件后,再将沉箱10装至半潜驳船4的甲板面,由半潜驳船4将沉箱10运出深坞区5。

37.将沉箱10安装至半潜驳船4甲板面的步骤包括,a1:半潜驳船4通过坞口航道9驶入深坞区5,如图4所示;向浅坞区8和深坞区5内灌水,使沉箱10浮于水面,如图5所示;当然,在灌水前应关闭深坞门1与浅坞门6,并做好挡水措施。

38.a2:待沉箱10浮于水面,沉箱10底部与浅坞区8表面的距离达到h1时即可停止向浅坞区8和深坞区5内灌水,h1的取值范围应在0.3

‑

0.5m范围内,如图5所示。

39.a3:向半潜驳船4内灌入压舱水,使半潜驳船4的甲板面低于深浅坞内的水面,待半潜驳船4的甲板面低于沉箱10底部的距离达到h2时,停止向半潜驳船4内灌压舱水,h2的取值范围为不少于0.5m,如图6所示。

40.a4:通过在挡墙2上设置牵引装置将沉箱10移动至半潜驳船4的甲板面上方,如图7所示;其中,牵引装置为现有技术,牵引装置为设置在挡墙2上的绞缆平台,绞缆平台上设置有绞盘,绞盘通过缆绳与沉箱10连接。

41.a5:待沉箱10移动至甲板面上方时,排出半潜驳船4内的压舱水,使半潜驳船4的甲板面高于水面,将沉箱10托出水面,如图8所示。

42.a6:打开深坞门1,由半潜驳船4将沉箱10运出,为了方便开启深坞门1,可在开启深坞门1之前排出深浅坞内的水,使深浅坞内的水面与海平面平齐,如图9所示;具体地,可采用水泵等排水装置将深浅坞内的水排出,也可通过在深坞区5与浅坞区8开设排水通道的方式,使深浅坞内的水排出。

43.以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1