用于变形敏感区域人造山形建筑的堆土结构及其施工方法与流程

1.本技术涉及建筑结构技术领域,尤其是涉及一种用于变形敏感区域人造山形建筑的堆土结构及其施工方法。

背景技术:

2.建造大体量山形建筑时,山形建筑物采用框架结构形成内部空间,在框架结构外设置符合山形变化的坡屋面,表面进行覆土并种植树木和花草,形成完整的山形建筑。

3.由于山形建筑山脚较为平缓,覆土又较厚,因此在山脚范围一定区间内无法形成建筑框架,需要采用压实厚填土的方式形成山形,在城市中由于地基相对较差,如采用压实厚填土需进行较长时间的压实处理,会产生较大沉降,影响地基承载力,特别是在变形敏感区域,如铁轨、地铁附近建造的山形建筑结构,采用压实填土处理后会带动土体下沉,填土厚度不同产生不均匀变形,不仅对地铁、铁轨等产生致命性危害,还会对山形建筑内部结构造成一定压力,影响山形建筑内部安全。

4.针对上述中的相关技术,发明人认为存在有敏感区域的压实填土容易使土体变形的缺陷。

技术实现要素:

5.为了改善敏感区域的压实填土容易使土体变形的问题,本技术提供一种用于变形敏感区域人造山形建筑的堆土结构及其施工方法。

6.本技术提供的一种用于变形敏感区域人造山形建筑的堆土结构及其施工方法采用如下的技术方案:一种用于变形敏感区域人造山形建筑的堆土结构,沿建筑结构的施工点由水平高度的高点向低点分为挡土区和填土区,建筑结构采用钻孔灌注桩结构作为桩基础,挡土区靠近建筑结构,设置有挡土墙、加筋土袋,填土区设置有地基、土工布、回填土;开挖所述填土区,所述填土区底部设置有所述地基;回填所述填土区,每层所述加筋土袋覆盖一层所述回填土,每层所述回填土采用所述土工布覆盖。

7.通过采用上述技术方案,通过在填土区底部设置地基,对填土区的土体进行加固处理,降低压实过程中填土区的土体产生沉降变形,使填土区的土体长期与地基保持稳定,压实过程中对山形建筑会受到一定压力,山形建筑抗压能力差会导致填土区的土体进入山形建筑内,同样会导致填土区的土体变形,因此通过钻孔灌注桩结构作为桩基础,增加山形建筑的稳固性,挡土墙满足填土区侧方受力,由堆积加筋土袋并铺设土工布,通过多层土工布分层填实回填土,使填土层的填土整合为一体,保证填土区的稳定,避免压实过程中导致填土变形,防止引起地基的特大沉降变形,降低对周边的地铁、轨道等敏感保护对象的影响。

8.优选地,所述地基采用水泥土搅拌桩加固复合地基。

9.通过采用上述技术方案,水泥土搅拌桩进行加固,是一种介于刚性和柔性之间的

桩体,既能提供足够的承载力,又能与土体较好的结合,增强抗变形能力,并且可以和建筑一侧的基础产生不同的变形。

10.优选地,所述建筑结构底部采用桩基础加支撑承台的结构,所述挡土墙底部采用桩基加挡土承台的结构,所述挡土承台与所述支撑承台连为整体,且所述桩基和所述地基之间相互独立。

11.通过采用上述技术方案,挡土承台与支撑承台连接成整体,使建筑结构可提供部分承载力,降低挡土墙所受主动土压力,挡土墙基础和地基之间相互独立,使填土区产生沉降变形不会影响挡土墙的结构性能,保证挡土墙的受力稳定。

12.优选地,所述挡土墙上设置有传力件,所述传力件与建筑结构相连。

13.通过采用上述技术方案,传力件提供传递水平力,而在竖向受力时,能够保证挡土墙和建筑结构可以独立变形,两者互不影响,在填土的主动土压力作用下,由于建筑结构提供了部分刚度以减小水平变形,从而避免在填土区、建筑结构上部覆土的结合部位产生开裂。

14.优选地,所述挡土墙与所述加筋土袋层之间设置有过滤层,所述挡土墙下部设置透水管,且所述透水管与所述过滤层连通;所述建筑结构内设置有积水沟,且所述积水沟与透水管出口连通。

15.通过采用上述技术方案,当挡土墙位置存在积水时,会使土质吸收积水,通过在挡土墙与加筋土袋堆叠而成的加筋土袋层之间,设置过滤层,在挡土墙下部设置透水管,过滤层的水通过透水管流入建筑内部的积水沟,并通过积水沟排走,由此保证过滤层的积水能够随时排走,可以减小挡土墙所受到的水土压力。

16.优选地,所述挡土墙顶部与所述建筑结构之间设置有止水带,所述挡土墙与建筑结构之间设置接水槽。

17.通过采用上述技术方案,当挡土墙与建筑结构之间渗下的积水时,设置的止水带为密封状态,使大部分积水能够受到阻挡并及时沿止水带流至透水管进行排放,加快积水的排放,在挡土墙与建筑结构之间竖向搓动会出现局部渗漏,设置接水槽能够将渗漏的积水接住并排放。

18.优选地,所述土工布一端反包覆盖所述加筋土袋收边,另一端埋设于所述回填土中。

19.通过采用上述技术方案,采用加筋土袋的方法进行收边,即铺一层土工布上压一层加筋土袋,可以大幅减少边坡的坡度,多层土工布使回填土连成整体,提高填土区整体的稳定性,使土工布一方面能够拉住回填土降低回填土滑动的趋势。

20.优选地,所述土工布与回填土通过若干u型钉固定。

21.通过采用上述技术方案,在土工布顶部插下u型钉,使土工布一端部通过加筋土袋压紧,另一端部受到u型钉的固定,避免土工布发生偏移或折叠。

22.优选地,所述地基与所述回填土层之间设置有加筋碎石垫层。

23.通过采用上述技术方案,设置加筋碎石垫层能够将地基与回填土隔开,同时回填土能够进入加筋碎石垫层的缝隙,使回填土与加筋碎石垫层紧密结合,通过加筋碎石垫层增加回填土与地基之间的坚固度,进一步控制沉降。

24.一种用于变形敏感区域山形建筑堆土的方法,包括如下步骤:

一、开挖填土区;二、设置挡土墙,且挡土墙与建筑结构连接;三、填土区底部设置地基;四、地基顶部设置加筋碎石垫层;五、靠近挡土墙堆叠加筋土袋,加筋土分层压实填筑,且每层加筋土层铺设土工布;六、设置过滤层、透水管,排积水;七、挡土墙与建筑结构之间设置止水带、接水槽;八、覆盖回填土;九、夯实回填土;十、检测验收。

25.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:1、通过地基对填土区的土体进行加固处理,降低压实过程中填土区的土体产生沉降变形,使填土区的土体长期与地基保持稳定,建筑结构通过钻孔灌注桩结构作为桩基础,增加山形建筑的稳固性,挡土墙满足填土区侧方受力,由堆积加筋土袋并铺设土工布,通过多层土工布分层填实回填土,使填土区的填土整合为一体,提高填土区的稳定性,减少沉降的发生,同时填土区下设水泥土搅拌桩改良地基,进一步保证填土区的稳定,减少挤土效应,防止引起地基的特大沉降变形,从而影响周边的地铁、轨道等敏感保护对象;2、挡土墙通过桩基加挡土承台的结构,配合传力件能够与建筑结构相连,通过建筑结构承担部分承载力,减少挡土墙的承载力;3、设置过滤层、止水带、接水槽能够便于排放填土区、挡土墙与建筑结构之间的积水;4、地基与所述回填土层之间设置加筋碎石垫层,使回填土与加筋碎石垫层紧密结合,通过加筋碎石垫层增加回填土与地基之间的坚固度,进一步控制沉降。

附图说明

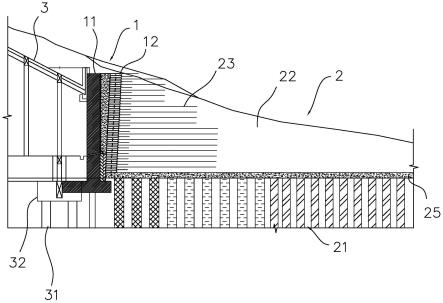

26.图1是本技术实施例中堆土的结构示意图;图2是本技术实施例中挡土区的结构示意图;图3是本技术实施例中填土区部分的结构示意图;附图中的标记为:1、挡土区,11、挡土墙,111、桩基,112、挡土承台,12、加筋土袋,2、填土区,21、地基,22、回填土,23、土工布,24、u型钉,25、加筋碎石垫层, 3、建筑结构,31、桩基础,32、支撑承台,4、传力件,5、过滤层,6、止水带,7、接水槽,8、透水管,81、积水沟。

具体实施方式

27.以下结合附图1-附图3,对本技术作进一步详细说明。

28.本技术实施例公开一种用于变形敏感区域人造山形建筑的堆土结构及其施工方法。

29.实施例1:一种用于变形敏感区域人造山形建筑的堆土结构,参照图1,沿建筑结构3的施工

点由水平高度的高点向低点分为挡土区1和填土区2,建筑结构3采用钻孔灌注桩结构作为桩基础31,挡土区1靠近建筑结构3,设置有挡土墙11、加筋土袋12,填土区2设置有地基21、土工布23、回填土22;开挖填土区2,填土区2底部设置有地基21;回填填土区2,每层加筋土袋12覆盖一层回填土22,每层回填土22采用土工布23覆盖;建筑结构3采用钻孔灌注桩结构作为桩基础31,可减小桩基础31施工造成的地基21变形,加筋土袋12为编织袋等口袋装入加筋土,多层加筋土袋12叠加,形成多层加筋土袋12层,用于每层加筋土袋12覆盖一层回填土22,每层回填土22采用土工布23覆盖分层,土工布23可采用高韧聚酯有纺土工布,土工布23分层,在每层土工布23填入回填土22,将松散回填土22通过土工布23整合为一体,提高填土区2的稳定性,回填土22下方,地基21也可选择性的采用钻孔灌注桩加混凝土筏板的方案,相比于传统预制桩加混凝土筏板的基础,能够减小施工造成的地基21变形,使地基21的土层坚固,挡土墙11底部位于地基21顶部下方,进一步增加挡土墙11的承载力,通过坚固的地基21配合挡土墙11,能够对提供通过土工布23将填土层结合成整体,提高填土区整体填土的稳定性,降低填土区2整体变形,使敏感区域的填土区沉降得到稳定控制。

30.本技术实施例1的实施原理为:通过在填土区2底部设置地基21,对填土区2的土体进行加固处理,降低压实过程中填土区2的土体产生沉降变形,使填土区2的土体长期与地基21保持稳定,压实过程中对山形建筑会受到一定压力,山形建筑抗压能力差会导致填土区2的土体进入山形建筑内,同样会导致填土区2的土体变形,因此通过钻孔灌注桩结构作为桩基础31,增加山形建筑的稳固性,挡土墙11满足填土区2侧方受力,由堆积加筋土袋12并铺设土工布23,通过多层土工布23将填实回填土22整合为一体,保证填土区2的稳定,防止引起地基21的特大沉降变形,从而影响周边的地铁、轨道等敏感保护对象。

31.实施例2参照图1所示,本实施例与实施例1不同之处在于,地基21采用水泥土搅拌桩加固复合地基,填土2区域长度较长、地基21加固范围大,如采用挤土效应明显的地基加固方法会使填土区产生不均匀沉降从而影响临近敏感建(构)筑物,且由于填土区2地基加固范围大,桩距较密,如果采用挤土效应明显的地基加固手段,会适得其反,使原有地基在加固过程中出现不均匀沉降,因此采用水泥土搅拌桩进行加固,水泥土搅拌桩是一种介于刚性和柔性之间的桩体,既能提供足够的承载力,又能与土体较好的结合,增强抗变形能力,填土区2的竖向荷载由水泥土搅拌桩承担,由于水泥土搅拌桩是一种介于刚性桩和柔性桩之间的桩,与柔性的回填土22较好结合,因此竖向荷载沉降的压缩由水泥土搅拌桩与桩间土承载,相比于其他加固结构,如实施例1中的钻孔灌注桩加混凝土筏板的方案,造价偏高,采用水泥土搅拌桩不仅节约工程造价的投入,减少产生的挤土效应,同时可以控制填土区2的沉降量,根据上部填土厚度,将填土区2按照荷载高、中、低的分区划分为密、中、稀的搅拌桩分布区,随填土区2的荷载不同位置,设置的搅拌桩数量和密集度不同,在填土区荷载大的位置,相应加密加长加粗设置搅拌桩,以提高地基的承载力,本实施例与实施例1对应结构相同,在此不再赘述。

32.本技术实施例2的实施原理为:通过特制的搅拌机械,在填土区2深处将软土和水泥土强制搅拌,利用水泥土和软土之间相互混合揉搓,使软土与水泥土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的优质地基21,规范规定20m的限值是因为施工垂直度控制困难,利用

上部20m的水泥土搅拌桩与桩间土的摩擦力作为承载力,20m以下部分作为基地的加固层,降低地基21的压缩性,以减小沉降量,软土与钻孔的土层能够更紧密接触,进一步提高地基21的稳固性,降低沉降,减少挤土效应,随填土区2的荷载不同位置,设置的搅拌桩数量和密集度不同,在填土区荷载大的位置,相应加密加长加粗设置搅拌桩,以提高地基的承载力。

33.实施例3。

34.参照图2所示,本实施例与实施例1不同之处在于,建筑结构3底部采用桩基础31加支撑承台32的结构,挡土墙11底部采用桩基111加挡土承台112的结构,挡土承台112与支撑承台32连为整体,且桩基111和地基21之间相互独立;桩基111加支撑承台32增强整体性,使建筑结构3的承载能力提高,挡土墙11的桩基111与填土区2的地基21之间相互独立,两者互不干扰,使填土区2的沉降变形不会影响挡土墙11的结构性能,避免一方出现沉降,另一方受到牵连的情况,本实施例与实施例1对应结构相同,在此不再赘述。

35.本技术实施例3的实施原理为:挡土承台112与支撑承台32连接成整体,使建筑结构3可提供部分承载力,降低挡土墙11所受主动土压力,挡土墙11基础和地基21之间相互独立,使填土区2产生沉降变形不会影响挡土墙11的结构性能,保证挡土墙11的受力稳定。

36.实施例4参照图2所示,本实施例与实施例1不同之处在于,挡土墙11上设置有传力件4,传力件4与建筑结构3相连;传力件4可采用翻转的l型板架,挡土墙11上固定l型抵接块,通过翻转的l型板架一端部的架在建筑结构3,另一端部抵住挡土墙11,两者相贴抵紧,以提供水平传力,本实施例与实施例1对应结构相同,在此不再赘述。

37.本技术实施例4的实施原理为:传力板提供传递水平力,而在竖向受力时,能够保证挡土墙11和建筑结构3可以独立变形,两者互不影响,在填土的主动土压力作用下,挡土墙11由于建筑结构3提供了部分刚度以减小水平变形,从而避免在填土区2、建筑结构3上部覆盖的土层结合部位产生开裂。

38.实施例5参照图2所示,本实施例与实施例1不同之处在于,挡土墙11与加筋土袋12层之间设置有过滤层5,挡土墙11下部设置透水管8,且透水管8与过滤层5连通;建筑结构3内设置有积水沟81,且积水沟81与透水管8出口连通;过滤层可采用中粗砂回填,本实施例采用的大体量山形建筑山脚厚填土与内部框架结构形成的挡土墙结构,这种填土施工难度很大,由于一般重力式挡墙的高度不超过5米,砂性滤水层斜坡度θ相对较小,其侧回填土与挡土墙形成的空间较小容易施工;而山形建筑山脚的厚填土厚度往往要超过10米,采用常规的过滤层5的做法将在回填土与挡土墙之间形成巨大的空腔,造成过滤层5巨大,给施工带来极大的难度,因此要尽可能将回填土做成竖直,过滤层5斜坡度θ角接近于0

°

,减小过滤层5的回填量,一般级配中粗砂的表观密度是大于或等于2.3t/m

³

、填土的密度是大于或等于1.4t/m

³

,降低后期滤水层5和回填土22的不均匀变形,方便积水的渗透,在过滤层5底部设置粘土封底,使积水流至粘土时,沿粘土流动排放,保证积水不会流入填土区2下的地基21内,由透水管8与积水沟81进行排放,本实施例与实施例1对应结构相同,在此不再赘述。本技术实施例5的实施原理为:当挡土墙11位置存在积水时,会使土质吸收积水,通过在挡土墙11与加筋土袋12堆叠而成的加筋土袋12层之间,设置过滤层5,在挡土墙11下部设置透水管8,过滤层5的水通过透水管8流入建筑内部的积水沟81,并通过积水沟81排

走,由此保证过滤层5的积水能够随时排走,可以减小挡土墙11所受到的水土压力。

39.实施例6参照图2所示,本实施例与实施例5不同之处在于,挡土墙11顶部与建筑结构3之间设置有止水带6,挡土墙11与建筑结构3之间设置接水槽7;止水带6为密封止水带6,过滤层5渗下的水通过密封止水带6阻隔,阻隔的积水沿密封止水带6流动至过滤层5底部的透水管8,透水管8将积水导入建筑结构3的积水沟81内进行统一排放,而接水槽7主要承接、排放建筑结构3与挡土墙11之间竖向搓动产生的局部渗漏的积水,本实施例与实施例5对应结构相同,在此不再赘述。

40.本技术实施例6的实施原理为:当挡土墙11与建筑结构3之间渗下的积水时,设置的止水带6为密封状态,使大部分积水能够受到阻挡并及时沿止水带6流至透水管8进行排放,加快积水的排放,在挡土墙11与建筑结构3之间竖向搓动会出现局部渗漏,设置接水槽7能够将渗漏的积水接住并排放。实施例7参照图2所示,本实施例与实施例1不同之处在于,地基21与回填土22层之间设置有加筋碎石垫层25;加筋碎石垫层25位于回填土22与地基21之间,用于加固回填土22与地基21,使回填土22与地基21更紧密贴合,并且减少沉降,本实施例与实施例1对应结构相同,在此不再赘述。

41.本技术实施例7的实施原理为:设置加筋碎石垫层25能够将地基21与回填土22隔开,同时回填土22能够进入加筋碎石垫层25的缝隙,使回填土22与加筋碎石垫层25紧密结合,通过加筋碎石垫层25增加回填土22与地基21之间的坚固度,进一步控制沉降。

42.实施例8参照图3所示,本实施例与实施例1不同之处在于,土工布23一端反包覆盖加筋土袋12收边,另一端埋设于回填土22中;加筋土袋12层由多层加筋土袋12叠加而成,每层加筋土袋12叠加时,将一层土工布23垫在加筋土袋12顶部,再下压另一层加筋土袋12,将土工布23压在两加筋土袋12之间;用土工布23加固土质边坡时,做法是铺一层土工布23上压一层回填土22,由于土体稳定摩擦角较大,所形成的边坡坡度一般不小于1:1,很难做成接近直立的边坡;本实施例是采用加筋土袋12叠加压紧土工布23的方法进行收边,即铺一层土工布23上压一层加筋土袋,可以大幅减少边坡的坡度,基本可以做成直立填土形状,土工布23反包加筋土袋12的坡面,多层土工布23使回填土22连成整体,提高填土区2整体的稳定性,使土工布23一方面能够拉住回填土22降低回填土22滑动的趋势,从而减小主动土压力,另一方面减小向滑动的趋势能够防止山体土坡的滑坡风险,本实施例与实施例1对应结构相同,在此不再赘述。

43.本技术实施例8的实施原理为:当填土区2受到沉降时,土工布23压在两加筋土袋12之间,铺设回填土22于土工布23,采用这类加筋土袋12叠加压紧土工布23的方法进行收边,可以大幅减少边坡的坡度,通过土工布23将填土区2的回填土22连接为一体,提高填土区2的稳定性。

44.实施例9参照图3所示,本实施例与实施例1不同之处在于,土工布23与回填土22通过u型钉24固定,u型钉24能够插入土工布23与回填土22内,将土工布23与回填土22固定,特别是在

回填土22夯实后能够使u型钉24更稳固,u型钉24的设置数量随山体的具体水平长度而定,本实施例与实施例1对应结构相同,在此不再赘述。

45.本技术实施例9的实施原理为:在土工布23顶部插下u型钉24,使土工布23一端部通过加筋土袋12压紧,另一端部受到u型钉24的固定,避免土工布23发生偏移或折叠。

46.实施例10一种用于变形敏感区域人造山形建筑的堆土结构的施工方式,包括如下步骤:一、开挖填土区,形成基坑;二、靠近建筑结构设置挡土墙,且挡土墙通过传力件与建筑结构连接,通过挡土墙能够避免回填后的土体变形,配合地基稳固填土区,减少变形,适应敏感环境;三、填土区底部设置地基,优选为水泥土搅拌桩加固复合地基,进而提高地基的稳固性,减少填土区沉降;四、地基顶部铺设加筋碎石垫层,使回填土与地基更紧密贴合,控制沉降;五、堆叠加筋土袋,且每层加筋土袋顶部覆盖土工布,使填土区的回填土连成一体,提高填土区整体的稳定性;六、挡土墙与加筋土袋之间设置过滤层与透水管,过滤层能够保证积水通过透水管随时排走,可以减小挡土墙所受到的水土压力;七、挡土墙与建筑结构之间设置止水带、接水槽和透水管,透水管用于接过滤层的积水并排放,止水带能阻隔积水,积水沿通过接水槽排放;八、覆盖回填土,回填土铺设于土工布,每层土工布铺设一层回填土;九、夯实回填土,每铺设一层回填土夯实一次,直至所有土工布铺设完成;十、检测验收,主要验收挡土墙压力,排水能力,减小沉降。

47.本具体实施方式的实施例均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,其中相同的零部件用相同的附图标记表示。故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1