一种磷浸入式磷化物合成及生长装置的制作方法

1.本实用新型属于半导体材料制备领域,特别是采用磷浸入金属熔体的方式进行半导体磷化物合成及生长的装置。

背景技术:

2.半导体磷化物包含磷化铟、磷化镓、磷锗锌等,广泛应用于微电子、光电子、声光等领域。这些磷化物的合成主要通过注入合成技术和扩散合成技术。

3.扩散合成方法,扩散时间长、效率低、合成材料的纯度低。注入合成技术是直接将磷气体注入到熔体中,大量的气泡伴随着熔体的流动,合成效率非常高。注入合成技术是大规模合成磷化物的最有效的方法。通常的注入合成技术是将装载红磷的石英泡进行加热,然后与石英泡相连的注入管将升华的磷气体注入到熔体中,这种方法面临着系统压力平衡控制等问题,极易导致熔体倒吸进入注入管并凝固堵塞注入管,然后发生爆炸。

4.为解决这个问题,发明了利用磷粉和金属粉混合投入熔体的方法进行合成,以及在磷气体中混入惰性气体增大石英泡内的压力以防止倒吸等方法。上述方法对设备及工艺要求较高。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的是解决上述问题。

6.为达到发明目的,采用以下技术方案:一种磷浸入式磷化物合成及生长装置,包括主炉体、主炉体内的坩埚、坩埚外围的加热器和保温层,所述合成及生长装置还包括连接驱动装置的注入合成系统,注入合成系统承载红磷,在驱动装置的作用下,沉入坩埚。

7.所述注入合成系统包括圆柱形的红磷注入器,红磷注入器设置注入孔;所述合成系统还包括红磷注入器上面的3

‑

5个圆盘形屏蔽层,屏蔽层的直径小于坩埚的内径1

‑

10mm,屏蔽层上设置透过孔;红磷注入器和屏蔽层固定在驱动装置上,同时升降。

8.装载固体红磷的注入器位于坩埚最低区域,固体红磷受热升华为气体,并形成气泡在熔体中上浮,在高温区被快速吸收。

9.采用本实用新型提供的装置,红磷以固体的形式沉入熔体,气化后从坩埚底部上浮,克服了采用磷泡产生的倒吸等问题;使合成过程更加平稳、迅速。

附图说明

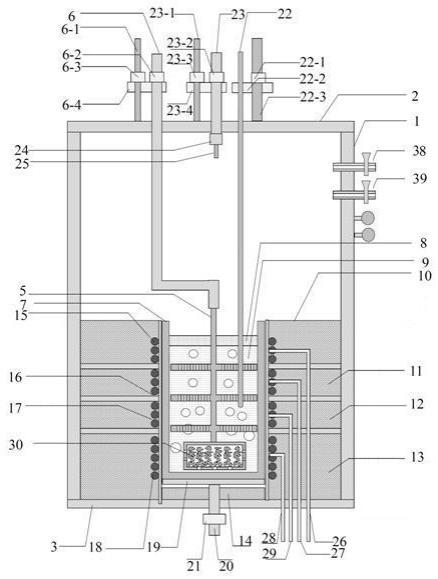

10.图1为本实用新型的结构示意图;

11.图2为合成系统结构示意图;

12.图3热场及物料装配示意图;

13.图4为lec晶体生长示意图;

14.图5为vgf晶体生长示意图;

15.图6为封帽结构示意图;

16.图7为石英丝网结构示意图;

17.图8石英丝网覆盖隔离层示意图。

18.其中,1:主炉体;2:上炉盖;3:炉底盘;5:注入合成系统;5

‑

1:合成主体杆;5

‑

2:第一屏蔽层;5

‑

3:第二屏蔽层;5

‑

4:第三屏蔽层;5

‑

5:红磷注入器;5

‑

6:透过孔;5

‑

7:第一测温孔;5

‑

8:第二测温孔;5

‑

9:第三测温孔;5

‑

10:注入孔;5

‑

11:装料口;5

‑

12:封帽;6:注入杆;6

‑

1:注入系统丝杠;6

‑

2:注入旋转驱动;6

‑

3:注入升降驱动;6

‑

4:注入升降板;7:坩埚;7

‑

1:内衬;8:氧化硼;9:熔体;10:第一保温层;11:第二保温层;12:第三保温层;13:第四保温层;14:下保温层;15:第一加热器;16:第二加热器;17:第三加热器;18:第四加热器;19;坩埚支撑;20:坩埚杆;21:坩埚杆驱动;22:炉顶热电偶;22

‑

1:测温驱动;22

‑

2:测温固定板;22

‑

3:测温丝杠;23:籽晶杆;23

‑

1:生长系统丝杠;23

‑

2:生长旋转驱动;23

‑

3:生长升降驱动;23

‑

4:生长升降板;24:籽晶夹头;25:lec籽晶;26:第一热电偶;27:第二热电偶;28:第三热电偶;29:第四热电偶;30:红磷;31:金属固体原料;32:lec晶体;33:vgf晶体;34;第五加热器;35:vgf籽晶;36:第五热电偶;37:上保温盖;38:真空管路;39:充气管路;40:石英丝网。

具体实施方式

19.下面结合附图,通过实施例对本发明做进一步说明。

20.参看图1,一种磷浸入式磷化物合成及生长装置,主炉体1、上炉盖2、炉底盘3组成晶体生长空间,空间内有坩埚7 ,配套坩埚支撑19、下保温层14、坩埚杆20和坩埚杆驱动21。坩埚7外围有加热器和保温层。

21.参看图2,主炉体1内的注入合成系统5有合成主体杆5

‑

1,在合成主体杆5

‑

1上端设置3

‑

5个圆盘形屏蔽层。屏蔽层的边缘距坩埚的内壁越近越好,为了不影响注入合成系统5在坩埚内上下移动,本实施例中,屏蔽层的直径小于坩埚7的内径1

‑

10mm,设置3个,分别为第一屏蔽层5

‑

2、第二屏蔽层5

‑

3和第三屏蔽层5

‑

4,各屏蔽层上设置透过孔5

‑

6;在合成主体杆5

‑

1下面设置圆柱形的红磷注入器5

‑

5,红磷注入器5

‑

5周边,包括上表面、下表面和侧面(图中未画出)设置注入孔5

‑

10。

22.注入合成系统5底部设置装料口5

‑

11,配合封帽5

‑

12使用,如图2、图6所示。

23.注入孔5

‑

10的直径为5

‑

10mm,注入孔5

‑

10中心间距大于其直径两倍。

24.透过孔5

‑

6直径为5

‑

10mm,透过孔5

‑

6中心间距大于其直径两倍。

25.磷气泡通过注入孔5

‑

10和透过孔5

‑

6在熔体内上升。理论上说孔越多,尺寸越小,形成的气泡越多,合成的吸收最好。

26.磷气泡经注入孔5

‑

10和透过孔5

‑

6通过时,有些会破裂成更小的气泡。

27.为了更均匀地分割气泡,增大气泡与熔体的接触面积,在红磷注入器5

‑

5和屏蔽层上设置气泡分割装置。

28.气泡分割装置可以是设置在孔内的线,但由于注入孔5

‑

10和透过孔5

‑

6的直径都不大,设置比较困难。

29.本实施例中,如图7所示,采用石英丝网40为气泡分割装置,石英丝网40的网格为正方形,正方形边长小于3mm,小于透过孔5

‑

6的直径,保证每个透过孔5

‑

6的上面都有石英丝。石英丝网为圆形,配合红磷注入器5

‑

5和屏蔽层的尺寸。

30.覆盖在屏蔽层的石英丝网,还设置配合炉顶热电偶22的孔。本实施例中,有3个屏

蔽层,可以在红磷注入器5

‑

5和各屏蔽层上设置石英丝网40,也可以只在最下面的第三屏蔽层5

‑

4设置石英丝网40。

31.石英丝网与屏蔽层的配合如图8所示。

32.红磷注入器5

‑

5和屏蔽层通过合成主体杆5

‑

1连接在驱动装置上,同时升降。

33.驱动装置包括注入杆6、注入系统丝杠6

‑

1、注入旋转驱动6

‑

2、注入升降驱动6

‑

3和注入升降板6

‑

4,注入杆6连接合成主体杆5

‑

1。

34.系统还配置穿过上炉盖2、可上下移动的炉顶热电偶22,炉顶热电偶22对准坩埚7的位置。

35.第一屏蔽层5

‑

2、第二屏蔽层5

‑

3和第三屏蔽层5

‑

4在同一位置开设与炉顶热电偶22配合的第一测温孔5

‑

7、第二测温孔5

‑

8、第三测温孔5

‑

9,实现炉顶热电偶22穿过各屏蔽层进入坩埚内部。

36.炉顶热电偶22有驱动装置实现上下移动,驱动装置包括测温驱动22

‑

1、测温固定板22

‑

2和测温丝杠22

‑

3。

37.根据屏蔽层的位置,将坩埚7分为不同的温区,两个屏蔽层之间、顶端的屏蔽层上面、底端屏蔽层下面为温区范围;各温区设置独立的加热器和电偶。

38.参看图1,本实施例中,有3个屏蔽层,将坩埚分成4个温区:第一屏蔽层5

‑

2上面为第一温区,第一屏蔽层5

‑

2和第二屏蔽层5

‑

3之间为第二温区,第二屏蔽层5

‑

3和第三屏蔽层5

‑

4之间为第三温区,第三屏蔽层5

‑

4下面为第四温区。

39.各温区分别由第一保温层10、第二保温层11、第三保温层12和第四保温层13围绕;在坩埚7外围各温区对应的范围,设置独立的加热器第一加热器15、第二加热器16、第三加热器17、第四加热器,并配套第一热电偶26、第二热电偶27、第三热电偶28、第四热电偶29。

40.在坩埚7外围的保温层中设置隔热板,隔热板的位置与第一屏蔽层5

‑

2、第二屏蔽层5

‑

3和第三屏蔽层5

‑

4的位置对应。

41.使用上述装置,首先将铟熔体加热至250

‑

300℃,然后将带有多层挡片的石英注入系统插入铟熔体中。通过设计多温区控制加热、注入系统多层挡片,实现铟熔体温度的梯度分布。装载固体红磷的注入器位于最低区域,温度为600

‑

700℃,高温区域最高温度为高于合成半导体材料的熔点30

‑

200℃。固体红磷受热升华为气体,并形成气泡在熔体中上浮,在高温区被快速吸收,实现磷化物的合成。

42.合成方法如下:

43.材料准备。

44.如图3所示,装配炉体和坩埚。

45.将氧化硼8和金属固体原料31装入坩埚7中。金属固体原料31为金属铟、镓或者其他低熔点金属。

46.将块状红磷30通过装料口5

‑

11装入红磷注入器5

‑

5中,将封帽5

‑

12焊接装料口5

‑

11。

47.将注入合成系统5通过合成主体杆5

‑

1装配到注入杆6上。启动注入旋转驱动6

‑

2和注入升降驱动6

‑

3使得红磷注入器5

‑

5远离坩埚7正上方。

48.材料合成。

49.如图1所示,通过真空管路38将晶体生长空间抽真空至10

‑5pa―10pa;通过充气管

路39充入惰性气体,使晶体生长空间内的压力达到熔体9被加热到最高压力的饱和蒸气压以上。

50.如果生长磷化铟,压力大于6

‑

8mpa,如果生长磷化镓,压力大于6

‑

10 mpa。

51.启动第一加热器15、第二加热器16、第三加热器17、第四加热器18,加热温度为250

‑

300℃,金属固体原料31熔化为熔体9(铟的熔点是156.61℃,镓的熔点是29.8℃),氧化硼8转变为液态。

52.温度通过第一热电偶26、第二热电偶27、第三热电偶28、第四热电偶29测量的结果进行控制。

53.通过注入旋转驱动6

‑

2旋转注入杆6,使得合成主体杆5

‑

1位于坩埚7的中心;通过注入升降驱动6

‑

3下降注入合成系统5,直至第一屏蔽层5

‑

2、第二屏蔽层5

‑

3、第三屏蔽层5

‑

4与第一加热器15、第二加热器16、第三加热器17、第四加热器18之间的隔热板对齐。此时红磷注入器5

‑

5低端距坩埚底部5mm左右。

54.通过测温驱动22

‑

1驱动炉顶热电偶22向下运动,依次穿过液态氧化硼、第一测温孔5

‑

7、第二测温孔5

‑

8、第三测温孔5

‑

9插入熔体9中,分别测量第一温区、第二温区、第三温区、第四温区中熔体9的温度。

55.调节第一加热器15、第二加热器16、第三加热器17、第四加热器18的功率,使得第一温区、第二温区、第三温区、第四温区中熔体9中心的温度依次缓慢加热至t1=tm+(20

‑

100)℃、t2=tm+20℃、t3=900

‑

1000℃、t4=600

‑

700℃。tm为被合成物质的熔点,如合成磷化铟,tm=1062℃;合成磷化镓,tm=1465

º

c。

56.第一屏蔽层5

‑

2、第二屏蔽层5

‑

3、第三屏蔽层5

‑

4抑制了各温区间熔体的对流,使得各温区之间建立起温度梯度。同时,在坩埚7外围对应各温区分割位置设置的隔热板,限制了热量在保温层的传递。

57.当第四温区中熔体9温度达到600

‑

700℃后,红磷注入器5

‑

5的红磷30开始受热升华,通过注入孔5

‑

10进入熔体9中,并依次上浮通过第三屏蔽层5

‑

4、第二屏蔽层5

‑

3、第一屏蔽层5

‑

2上的透过孔5

‑

6进入第三温区、第二温区、第一温区。

58.升华的磷气泡通过石英丝网时,被石英丝分割成小气泡。另外,注入孔5

‑

10和透过孔5

‑

6对气泡也有分割作用。

59.随着气泡上升进入各温区,随着温度升高,气泡内的磷气体被吸收的速度越来越快。

60.当产生了磷气泡后,逐渐增加第四温区、第三温区、第二温区中熔体9的温度,温度增加速率为50

‑

100℃/h,直至第四温区、第三温区、第二温区熔体9温度达到t4=tm+20℃、t3=tm20℃、t2=tm+(20

‑

100)℃。

61.以上过程完成材料合成。

62.晶体生长。

63.法生长晶体:

64.当红磷30完全气化,没有气泡发生后,调节第一温区、第二温区、第三温区、第四温区的温度均达到tm+50℃,保持20

‑

30min。

65.通过注入升降驱动6

‑

3将注入合成系统5缓慢提出坩埚7,转动注入合成系统5,使其离开坩埚7正上方。

66.调节第一温区、第二温区、第三温区、第四温区的温度,使得熔体9中从熔体表面到底部建立起20

‑

100℃/cm的温度梯度。

67.如图1和图4所示,通过生长旋转驱动23

‑

2和生长升降驱动23

‑

3,启动籽晶杆23旋转并下降,待安装在籽晶夹头24上的lec籽晶25接触熔体9后开始提拉,进行晶体生长,获得lec晶体32。

68.法生长晶体:

69.此时,坩埚7底部设置vgf籽晶35、第五加热器34和第五热电偶36。通过第五加热器34和第五热电偶36,可以精确调控籽晶区域的温度。

70.当红磷30完全气化,没有气泡发生后,调节第一温区、第二温区、第三温区、第四温区的温度均达到tm+50℃,保持5

‑

10小时。

71.通过注入升降驱动6

‑

3将注入合成系统5缓慢提出坩埚7,转动注入合成系统5,使其离开坩埚7正上方。

72.通过生长升降驱动23

‑

3下降上保温盖37,调节第一温区、第二温区、第三温区、第四温区的温度,使得熔体9中从底部到熔体表面建立起3

‑

5℃/cm的温度梯度。

73.进行vgf晶体生长,获得vgf晶体33,如图5所示。图中,炉顶热电偶22穿过上保温盖37插入熔体。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1