培养皿及其在制备细胞薄膜中的用途的制作方法

1.本发明涉及生物医药领域,具体的,本发明涉及生物工程领域,更具体的,本发明涉及培养皿及其在制备细胞薄膜中的用途,特别的,本发明涉培养皿、培养皿在制备细胞薄膜中的用途、调整细胞与培养皿结合力的方法、制备细胞薄膜的方法、复合细胞薄膜、复合细胞薄膜在制备药物中的用途以及药物组合物。

背景技术:

2.随着生物学以及组织工程技术的发展,生物可降解的医用高分子植入体以及高分子-细胞嵌合植入物在损伤修复、组织再生以及脏器移植等方面获得了广泛关注。然而,可降解生物高分子材料所带来的免疫反应以及可降解生物高分子材料分解后所带来的炎症反应等限制了其在临床上的应用;其他的方法也存在显而易见的缺点,例如将细胞悬液和高分子溶液混合后输注,由于细胞外基质(extracellular matrix,ecm)遭到水解酶的破坏,往往造成回输后细胞再生效率以及利用率低下。为解决上述问题,细胞薄膜(cell sheets)作为一种无外源物的细胞材料,在细胞移植应用中引起了广泛关注。

3.细胞薄膜是指在体外培养的条件下,将分离得到的细胞培养于特定的材料之上,并采取特定的手段在不破坏细胞连接的情况下,使得细胞与培养基材分离,所得到的完整单层细胞薄膜。细胞薄膜与细胞注射以及高分子-细胞嵌合植入物相比,在临床应用上存在以下优势:(1)传统细胞静脉/动脉注射后,分布偏向于肝、肺等组织,难以实现间充质干细胞向移植器官部位的靶向;而细胞薄膜可以在移植手术直接移植于所需部位。(2)传统的细胞系统注射对于某些特殊部位的疾病,诸如骨关节、肌腱等,由于组织中缺乏丰富的毛细血管网络等原因,往往难以起到好的疗效;而细胞薄膜可以直接应用于这些部位,起到关键治疗作用。(3)细胞薄膜无需可降解高聚物材料的支撑,因而不易引发由高聚物材料引起的免疫反应和炎症反应。(4)细胞薄膜完整保留了细胞外基质,有利于细胞的再生和体内利用。

4.目前制备细胞薄膜的技术主要基于teruo okano等人研制的温感高聚物非粘附细胞培养器皿。然而,这种制备方法具有显著的缺点:如温度改变引起培养皿表面化学性质变化不均一、制备细胞薄膜耗时长、制备方法困难等;而其他制备方法如超声刺激法、电刺激法、紫外照射法等均存在缺点。因此,目前制备细胞薄膜的手段仍有待改进。

技术实现要素:

5.本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本发明的一个目的在于提出一种能够有效地通过调整离子浓度就能够使贴壁细胞脱离培养皿从而获得细胞薄膜的手段。

6.在本发明的第一方面,本发明提出了一种培养皿。根据本发明的实施例,该培养皿包括:本体,所述本体内限定出培养空间;和涂层,所述涂层设置在所述培养空间的底部,其中,所述涂层的表面自由能不超过90mj/m2。

7.根据本发明的实施例,采用该培养皿培养细胞例如干细胞等时,尤其是采用液体

培养基进行培养时,细胞在扩增过程中能够贴附在培养空间底部的涂层上,并且能够在该涂层上进行贴壁增殖,另外,鉴于该涂层的表面自由能不超过90mj/m2,通过调整细胞液体培养基中的离子浓度,可以使涂层与细胞之间的结合力降低,从而使贴壁培养的细胞能够从培养皿底部的涂层上以细胞薄膜的形式脱落,有效地获得细胞薄膜。发明人意外地发现,采用该方法能够快速地完成细胞薄膜与培养皿底部的脱离,通常在改变离子浓度后不超过1小时,例如不超过30分钟,诸如不超过20分钟,例如15分钟,就能够使得细胞薄膜与培养皿底部脱离。究其原因,可能是因为通过改变培养基中的离子浓度例如钙离子和/或镁离子的浓度,细胞黏着斑复合物跨膜受体的构型会随之改变,涂层与细胞之间的结合力会降低,从而可以实现在不经胰蛋白酶水解细胞间蛋白的情况下,就能够促使细胞从培养皿的底部表面脱离,得到完整的细胞薄膜。

8.根据本发明的实施例,上述培养皿还可以具有下列附加技术特征的至少之一:

9.根据本发明的实施例,所述涂层的厚度不超过300nm。根据本发明的实施例,发明人发现,如果涂层的厚度超过300nm,细胞的生长会受到不利的影响。

10.根据本发明的实施例,所述涂层的厚度不低于2nm,但不超过100nm,优选不超过50nm,更优选不超过30nm,最优选不超过10nm。由此,细胞薄膜从培养皿脱离的效果更佳。

11.根据本发明的实施例,所述涂层的表面自由能不超过60mj/m2。由此,细胞薄膜从培养皿脱离的效果更佳。

12.根据本发明的实施例,所述涂层含有由下列单体中的至少一种形成的高聚物或者嵌段共聚物:乙烯基咪唑(vinylimidazole)、乙烯基吡咯烷酮(vinylpyrrolidone)、氨基苯乙烯(aminostyrene)、甲基丙烯酰胺(methacrylamide)、二甲基丙烯酰胺(n,n-dimethylacrylamide)、n-异丙基丙烯酰胺(n-isopropylacrylamide)、4-乙烯基苄氯(4-vinylbenzyl chloride)、氰甲基苯乙烯(vinyl benzyl cyanide)、1-甲基氯化吡啶(1-methylpyridinium chloride)、乙烯己内酰胺(n-vinylcaprolactam)、丙烯酸(acrylic acid)、n,n-二甲基氨基乙酯(dimethylaminoethyl acrylate)、丙烯酸氯乙酯(chloroethyl acrylate)、丙烯酸氰乙酯(cyanoethyl acrylate)、3-(二甲氨基)丙烯酸丙酯(3-(dimethylamino)propyl acrylate)、丙烯(propylene)、苯乙烯(styrene)、氯乙烯(vinyl chloride)、2-乙烯吡啶(2-vinylpyridine)、丙烯腈(acrylonitrile)、己内酯(hexalactone)、n,n-二甲基乙烯基苯甲胺(dimethylaminomethyl styrene)、4-乙烯吡啶(4-vinylpyridine)、二乙烯基苯(divinylbenzene)、苯甲酸乙烯酯(vinyl benzoate)、甲基丙烯酸苯甲酯(benzyl methacrylate)、环己基甲基丙烯酸酯(cyclohexyl methacrylate)、甲基丙烯酸丁酯(butyl methacrylate)、甲基丙烯酸异丙酯(isopropyl methacrylate)、丙烯酰胺(acryl amide)、甲基丙烯酸烯丙酯(allyl methacrylate)、甲基丙烯酸异氰基乙酯(2-isocyanatoethyl methacrylate)、二甲基丙烯酸乙二醇酯(ethylene glycol dimethacrylate)、乙二醇甲酯甲基丙烯酸酯(di(ethylene glycol)methyl ester methacrylate)、聚甲基丙烯酸羟乙酯(hydroxyethyle methacrylate)、1,2,4-三乙基环己烷(1,2,4-trivinylcyclohexan)、糠醇甲酯(furfuryl methacrylate)、甲基丙烯酸四氢糠基酯(tetrahydrofurfuryl methacrylate)、甲基丙烯酸己酯(hexyl methacrylate)、甲基丙烯酸羟乙酯(hydroxyethyl methacrylate)、甲基丙烯酸缩水甘油酯(glycidyl methacrylate)、甲基丙烯酸丙炔基酯(propargylmethacrylate)、1,4-丁二

醇乙烯醚(1,4-butanediol divinylether)、丙烯酸异冰片酯(isobornyl acrylate)、乙二醇二丙烯酸酯(ethylene glycol diacrylate)、丙烯酸丙炔酯(propargyl acrylate)、2,4,6,8-四甲基-2,4,6,8-四乙烯基环四硅氧烷(2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane)、六乙烯基二硅氧烷(hexavinyldisiloxane)、2,4,6-三乙烯基-2,4,6-三甲基环三硅氧烷(1,3,5-trivinyl-1,3,5-trimethylcyclotrisiloxane)、三乙烯基三甲基环三硅氮烷(2,4,6-trimethyl-2,4,6-trivinylcyclotrisilazane)、二甲基苯基乙烯基硅烷(dimethylphenylvinylsilane)、(全氟辛基)乙基甲基丙烯酸酯(heptadecafluorodecyl methacrylate)、全氟癸基丙烯酸酯(perfluorodecyl acrylate)、七氟丁基甲基丙烯酸酯(heptafluorobutyl methacrylate)、1,1,1,3,3,3-六氟异丙基异丁烯酸酯(1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropylmethacrylate)、2,2,3,3,4,4-六氟-1,5-五基硅丙烯酸酯(2,2,3,3,4,4-hexafluoro-1,5-pentyl diacrylate)、2-(全氟己基)乙基甲基丙烯酸酯(2-(perfluorohexyl)ethyl methacrylate)、甲基丙烯酸三氟乙酯(2,2,2-trifluoroethyl methacrylate)、五氟苯基甲基丙烯酸酯(pentafluorophenyl methacrylate)、1h,1h,7h-十二氟庚基丙烯酸酯(1h,1h,7h-dodecafluoroheptyl acrylate)、1h,1h,2h,2h-全氟癸基丙烯酸酯(1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecyl acrylate)、二乙二醇二乙烯基醚(diethylene glycol divinyl ether)、1,9-癸二烯(1,9-decadiene)、2-甲基丙烯酸酐(methacrylic anhydride)、1,2,4-三乙烯基环己烷(1,2,4-trivinylcyclohexane)、乙酰乙酸烯丙酯(allyl acetoacetate)、马来酸酐(maleic anhydride)、4-乙烯基苯胺(4-aminostyrene)、9-乙烯基咔唑(9-vinylcarbazole)、丙烯酸二甲胺基乙酯(2-dimethylaminoethyl acrylate)、丙烯酸n,n-二乙基氨基乙酯(diethylaminoethylacrylate)、2-(二甲氨基)丙烯酸乙酯(diethylaminoethylacrylate)、3-(二甲氨基)丙烯酸丙酯(3-(dimethylamino)propyl acrylate)、2-(二甲氨基)甲基丙烯酸乙酯(2-(dimethylamino)ethyl methacrylate)、2-(叔丁基氨基)甲基丙烯酸乙酯(t-butylaminoethyl methacrylate)、n,n-二甲基乙烯基苯甲胺(dimethylaminomethyl styrene)、甲基丙烯酸(methacrylic acid)、丙烯酰胺(acrylamide)、乙烯基-n-甲基氯化吡啶(vinyl-n-methylpyridinium chloride)、n,n-二甲基乙烯基苯甲胺(n-(4-vinylbenzyl)-n,n-dimethylamine)。

13.根据本发明的实施例,所述涂层是由聚(2-乙烯吡啶-co-苯乙烯)嵌段共聚物形成的。由此,细胞薄膜从培养皿脱离的效果更佳。

14.根据本发明的实施例,所述涂层是通过溶液蒸发法、喷涂法、真空蒸发镀膜法、化学气象沉积法、脉冲激光沉积法和溶胶凝胶法的至少之一形成的。

15.根据本发明的实施例,所述涂层是通过对2-乙烯吡啶和苯乙烯进行固相沉积而形成的。

16.根据本发明的实施例,所述培养皿进一步包括:底板,所述底板可拆卸地设置在所述培养空间的底部,其中,所述涂层设置在所述底板的表面上。

17.在本发明的第二方面,本发明提出了上述实施例的培养皿在制备细胞薄膜中的用途。如前所述,该培养基的培养空间底部具有自由能不超过90mj/m2的涂层。由此,通过调整细胞液体培养基中的离子浓度,可以使涂层与细胞之间的结合力降低,从而使贴壁培养的

细胞能够从培养皿底部的涂层上以细胞薄膜的形式脱落,有效地获得细胞薄膜。

18.在本发明的第三方面,本发明提出了一种调整细胞与培养皿结合力的方法。根据本发明的实施例,所述培养皿为上述实施例的培养皿,所述方法包括:改变细胞培养液中的钙离子和/或镁离子浓度。发明人意外地发现,通过改变培养基中的离子浓度例如钙离子和/或镁离子的浓度,细胞黏着斑复合物跨膜受体的构型会随之改变,由此,涂层与细胞之间的结合力会降低。进而,通过该方法,可以高效地制备得到细胞薄膜。

19.在本发明的第四方面,本发明提出了一种制备细胞薄膜的方法。根据本发明的实施例,该方法包括:利用液体培养基在上述实施例的培养皿中,对细胞进行培养,以便形成单层细胞薄膜;使所述单层细胞薄膜处于剥离液中,所述剥离液中阳离子浓度低于所述液态培养基,所述阳离子包括钙离子和/或镁离子的至少之一;从所述剥离液中,收集所述单层细胞薄膜。

20.根据本发明的实施例,利用上述实施例的培养皿培养细胞例如干细胞等时,细胞在扩增过程中能够贴附在培养空间底部的涂层上,并且能够在该涂层上进行贴壁增殖,另外,鉴于该培养皿中涂层的表面自由能不超过90mj/m2,通过利用钙离子和/或镁离子浓度低于液态培养基的剥离也来调整培养基中的离子浓度,可以使涂层与细胞之间的结合力降低,从而使贴壁培养的细胞能够从培养皿底部的涂层上以细胞薄膜的形式脱落,有效地获得细胞薄膜。发明人意外地发现,采用该方法能够快速地完成细胞薄膜与培养皿底部的脱离,通常在改变离子浓度后不超过1小时,例如不超过30分钟,诸如不超过20分钟,例如15分钟,就能够使得细胞薄膜与培养皿底部脱离。究其原因,可能是因为通过改变培养基中的钙离子和/或镁离子的浓度,细胞黏着斑复合物跨膜受体的构型会随之改变,涂层与细胞之间的结合力会降低,从而可以实现在不经胰蛋白酶水解细胞间蛋白的情况下,就能够促使细胞从培养皿的底部表面脱离,得到完整的细胞薄膜。

21.根据本发明的实施例,上述制备细胞薄膜的方法还可以具有下列附加技术特征的至少之一:

22.根据本发明的实施例,所述细胞包括选自干细胞、神经元细胞、星形胶质细胞、少突胶质细胞、上皮细胞、内皮细胞、肌细胞、成纤维细胞的至少之一。

23.根据本发明的实施例,所述干细胞包括诱导多能干细胞、成体干细胞、间充质干细胞、神经干细胞、心肌干细胞和肺干细胞的至少之一。

24.根据本发明的实施例,所述间充质干细胞包括骨髓来源的间充质干细胞、脂肪来源的间充质干细胞、脐带来源的间充质干细胞的至少之一。

25.根据本发明的实施例,所述上皮细胞包括角膜上皮细胞、前列腺上皮细胞、肾小管上皮细胞、冠状动的至少之一。

26.根据本发明的实施例,所述内皮细胞包括脉内皮细胞、肺动脉内皮细胞、主动脉内皮细胞的至少之一。

27.根据本发明的实施例,所述肌细胞包括主动脉平滑肌细胞、肺动脉平滑肌细胞、冠状动脉平滑肌细胞的至少之一。

28.根据本发明的实施例,所述成纤维细胞包括心肌成纤维细胞、皮肤成纤维细胞、肾间质成纤维细胞的至少之一,优选间充质干细胞。

29.根据本发明的实施例,所述剥离液为不含钙离子和镁离子的缓冲液。

30.根据本发明的实施例,所述缓冲液的ph为6.9~7.4,优选的,所述缓冲液为dpbs。

31.根据本发明的实施例,采用pvdf膜进行收集所述单层细胞薄膜。

32.根据本发明的实施例,所述pvdf膜携带亲水改性基团,优选的,所述pvdf膜为星形-聚丙烯酸二甲氨基乙酯聚合物亲水改性的pvdf膜。

33.根据本发明的实施例,所述pvdf膜包括空心区域。

34.根据本发明的实施例,所述pvdf膜呈圆环状。

35.根据本发明的实施例,所述方法进一步包括:将多个所述单层细胞薄膜进行叠加,以便获得复合细胞薄膜。

36.根据本发明的实施例,所述复合细胞薄膜包括2~3层细胞薄膜。

37.在本发明的第五方面,本发明提出了一种复合细胞薄膜。根据本发明的实施例,该复合细胞薄膜包括:层叠的多个单层细胞薄膜,其中,所述单层细胞薄膜的细胞经过无钙镁缓冲液处理。具体的,该单层细胞薄膜由具有自由能不超过90mj/m2涂层的培养基中培养,并进一步经无钙镁缓冲液处理获得。由此,本发明的复合细胞薄膜制备方法简便高效,且治疗效果更佳。

38.根据本发明的实施例,上述复合细胞薄膜还可以具有下列附加技术特征的至少之一:

39.根据本发明的实施例,所述复合细胞薄膜包括2~3层细胞薄膜。

40.根据本发明的实施例,所述单层细胞薄膜是由上述实施例的制备细胞薄膜的方法形成的。

41.在本发明的第六方面,本发明提出了上述实施例的复合细胞薄膜在制备药物中的用途。根据本发明的实施例,所述药物用于治疗选自下列的至少之一:眼部损伤修复与再生、皮肤和软组织坏死、创伤组织的修复、皮肤烧伤、冻伤、肾脏移植、肝脏移植,心脏移植、肺移植、软组织移植、创面修复、美容外科、腹外疝修补、肝损伤、脾破裂、胃损伤、十二指肠损伤、小肠及系膜损伤、胃溃疡、十二指肠溃疡、糖尿病足、中枢神经系统损伤修复与再生、颅脑损伤、脊髓损伤、心肌炎、心肌梗死、心房间隔缺损、心室间隔缺损、骨折愈合、关节损伤,或人工骨的研制。如前所述,上述实施例的复合细胞薄膜的制备方法简便高效,且治疗效果更佳。由此,将该复合细胞薄膜用于制备药物,可获得更佳的治疗效果。

42.在本发明的第七方面,本发明提出了一种药物组合物。根据本发明的实施例,该药物组合物包括:上述实施例的复合细胞薄膜;和药学上可以接受的辅料。如前所述,上述实施例的复合细胞薄膜的制备方法简便高效,且治疗效果更佳。由此,将该复合细胞薄膜用于药物组合物,可获得更佳的治疗效果。

43.本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。

附图说明

44.本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:

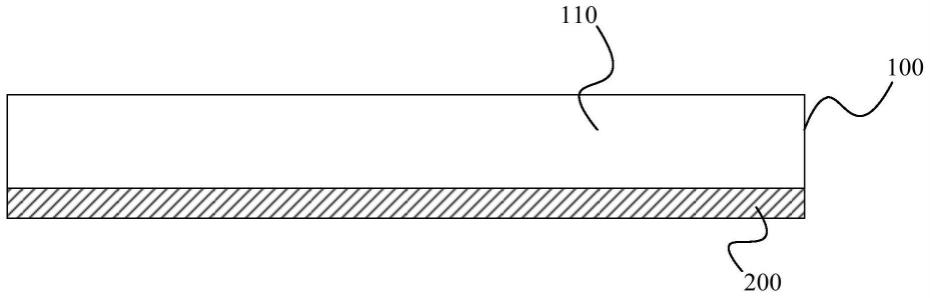

45.图1是根据本发明一个实施例的培养皿的结构示意图;

46.图2是根据本发明又一个实施例的培养皿的结构示意图;

47.图3是根据本发明一个实施例的pvdf膜的结构示意图;

48.图4是根据本发明又一个实施例的pvdf膜的结构示意图;

49.图5是根据本发明一个实施例的星形-聚丙烯酸二甲氨基乙酯聚合物的核磁共振氢谱;

50.图6是根据本发明一个实施例的星形-聚丙烯酸二甲氨基乙酯聚合物的sem图谱;

51.图7是根据本发明一个实施例的星形-聚丙烯酸二甲氨基乙酯聚合物亲水改性的pvdf膜的水接触角测试图;

52.图8是根据本发明一个实施例的复合细胞薄膜的结构示意图;

53.图9是实施例1中的培养皿的结构示意图;

54.图10是实施例1中的培养皿的制备及应用方法的示意图;

55.图11是实施例1中在改变钙、镁离子浓度条件下使得细胞薄膜与培养皿分离的原理示意图;

56.图12是实施例1中细胞薄膜从培养皿上脱落的效果图。

57.附图标记:

58.100:本体;

59.110:培养空间;

60.200:涂层;

61.120:底板;

62.300:pvdf膜;

63.40:单层细胞薄膜;

64.1:细胞承载皿;

65.2:防菌盖;

66.3:聚(2-乙烯吡啶-co-苯乙烯)嵌段共聚物涂层。

具体实施方式

67.下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。实施例中未注明具体技术或条件的,按照本领域内的文献所描述的技术或条件或者按照产品说明书进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者,均为可以通过市购获得的常规产品。

68.在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

69.此外,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。

methacrylate)、甲基丙烯酸羟乙酯(hydroxyethyl methacrylate)、甲基丙烯酸缩水甘油酯(glycidyl methacrylate)、甲基丙烯酸丙炔基酯(propargyl methacrylate)、1,4-丁二醇乙烯醚(1,4-butanediol divinyl ether)、丙烯酸异冰片酯(isobornyl acrylate)、乙二醇二丙烯酸酯(ethylene glycol diacrylate)、丙烯酸丙炔酯(propargyl acrylate)、2,4,6,8-四甲基-2,4,6,8-四乙烯基环四硅氧烷(2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane)、六乙烯基二硅氧烷(hexavinyldisiloxane)、2,4,6-三乙烯基-2,4,6-三甲基环三硅氧烷(1,3,5-trivinyl-1,3,5-trimethylcyclotrisiloxane)、三乙烯基三甲基环三硅氮烷(2,4,6-trimethyl-2,4,6-trivinylcyclotrisilazane)、二甲基苯基乙烯基硅烷(dimethylphenylvinylsilane)、(全氟辛基)乙基甲基丙烯酸酯(heptadecafluorodecyl methacrylate)、全氟癸基丙烯酸酯(perfluorodecyl acrylate)、七氟丁基甲基丙烯酸酯(heptafluorobutyl methacrylate)、1,1,1,3,3,3-六氟异丙基异丁烯酸酯(1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl methacrylate)、2,2,3,3,4,4-六氟-1,5-五基硅丙烯酸酯(2,2,3,3,4,4-hexafluoro-1,5-pentyl diacrylate)、2-(全氟己基)乙基甲基丙烯酸酯(2-(perfluorohexyl)ethyl methacrylate)、甲基丙烯酸三氟乙酯(2,2,2-trifluoroethyl methacrylate)、五氟苯基甲基丙烯酸酯(pentafluorophenyl methacrylate)、1h,1h,7h-十二氟庚基丙烯酸酯(1h,1h,7h-dodecafluoroheptyl acrylate)、1h,1h,2h,2h-全氟癸基丙烯酸酯(1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecyl acrylate)、二乙二醇二乙烯基醚(diethylene glycol divinyl ether)、1,9-癸二烯(1,9-decadiene)、2-甲基丙烯酸酐(methacrylic anhydride)、1,2,4-三乙烯基环己烷(1,2,4-trivinylcyclohexane)、乙酰乙酸烯丙酯(allyl acetoacetate)、马来酸酐(maleic anhydride)、4-乙烯基苯胺(4-aminostyrene)、9-乙烯基咔唑(9-vinylcarbazole)、丙烯酸二甲胺基乙酯(2-dimethylaminoethyl acrylate)、丙烯酸n,n-二乙基氨基乙酯(diethylaminoethyl acrylate)、2-(二甲氨基)丙烯酸乙酯(diethylaminoethyl acrylate)、3-(二甲氨基)丙烯酸丙酯(3-(dimethylamino)propyl acrylate)、2-(二甲氨基)甲基丙烯酸乙酯(2-(dimethylamino)ethyl methacrylate)、2-(叔丁基氨基)甲基丙烯酸乙酯(t-butylaminoethyl methacrylate)、n,n-二甲基乙烯基苯甲胺(dimethylaminomethyl styrene)、甲基丙烯酸(methacrylic acid)、丙烯酰胺(acrylamide)、乙烯基-n-甲基氯化吡啶(vinyl-n-methylpyridinium chloride)、n,n-二甲基乙烯基苯甲胺(n-(4-vinylbenzyl)-n,n-dimethylamine)。

76.优选地,涂层200由聚(2-乙烯吡啶-co-苯乙烯)嵌段共聚物和聚乙烯基苯形成,其中,聚(2-乙烯吡啶-co-苯乙烯)嵌段共聚物和聚乙烯基苯的比例可以为(50~100):1,。更优选地,涂层200全部由聚(2-乙烯吡啶-co-苯乙烯)嵌段共聚物形成。

77.另外,涂层200的形成方式并不受特别限制,本领域技术人员可以根据实际需要进行选择。根据本发明的一些实施例,涂层200可以通过溶液蒸发法、喷涂法、真空蒸发镀膜法、化学气象沉积法、脉冲激光沉积法和溶胶凝胶法的至少之一形成。当涂层200的材料选择聚(2-乙烯吡啶-co-苯乙烯)嵌段共聚物时,优选通过对2-乙烯吡啶和苯乙烯进行固相沉积而形成。

78.根据本发明的实施例,参考图2,本发明的培养皿还可以进一步包括:底板120。底

板120可拆卸地设置在培养空间110的底部,其中,涂层200设置在底板120的表面上。由此,可以进一步提高将涂层200表面形成的细胞薄膜从培养皿中取出的便利性。

79.在本发明的第二方面,本发明提出了上述实施例的培养皿在制备细胞薄膜中的用途。如前所述,该培养基的培养空间底部具有自由能不超过90mj/m2的涂层。由此,通过调整细胞液体培养基中的离子浓度,可以使涂层与细胞之间的结合力降低,从而使贴壁培养的细胞能够从培养皿底部的涂层上以细胞薄膜的形式脱落,有效地获得细胞薄膜。

80.在本发明的第三方面,本发明提出了一种调整细胞与培养皿结合力的方法。根据本发明的实施例,所述培养皿为上述实施例的培养皿,所述方法包括:改变细胞培养液中的钙离子和/或镁离子浓度。发明人意外地发现,通过改变培养基中的离子浓度例如钙离子和/或镁离子的浓度,细胞黏着斑复合物跨膜受体的构型会随之改变,由此,涂层与细胞之间的结合力会降低。进而,通过该方法,可以高效地制备得到细胞薄膜。

81.在本发明的第四方面,本发明提出了一种制备细胞薄膜的方法。根据本发明的实施例,该方法包括:利用液体培养基在上述实施例的培养皿中,对细胞进行培养,以便形成单层细胞薄膜;使单层细胞薄膜处于剥离液中,所述剥离液中阳离子浓度低于液态培养基,所述阳离子包括钙离子和/或镁离子的至少之一;从剥离液中,收集单层细胞薄膜。

82.下面进一步对根据本发明实施例的制备细胞薄膜的方法进行详细描述。

83.本发明提出的制备细胞薄膜的方法对细胞的具体种类没有特别限制,例如可以为选自干细胞、神经元细胞、星形胶质细胞、少突胶质细胞、上皮细胞、内皮细胞、肌细胞、成纤维细胞的至少之一。具体的,干细胞包括诱导多能干细胞、成体干细胞、间充质干细胞、神经干细胞、心肌干细胞和肺干细胞的至少之一;间充质干细胞包括骨髓来源的间充质干细胞、脂肪来源的间充质干细胞、脐带来源的间充质干细胞的至少之一;上皮细胞包括角膜上皮细胞、前列腺上皮细胞、肾小管上皮细胞、冠状动的至少之一;内皮细胞包括脉内皮细胞、肺动脉内皮细胞、主动脉内皮细胞的至少之一;肌细胞包括主动脉平滑肌细胞、肺动脉平滑肌细胞、冠状动脉平滑肌细胞的至少之一;成纤维细胞包括心肌成纤维细胞、皮肤成纤维细胞、肾间质成纤维细胞的至少之一。优选地,上述细胞为间充质干细胞。

84.根据本发明的实施例,上述剥离液为不含钙离子和镁离子的缓冲液。由此,剥离液降低细胞薄膜与培养皿之间结合力的效果更佳。更优选地,该不含钙离子和镁离子的缓冲液的ph为6.9~7.4,例如可采用市售dpbs缓冲液。

85.根据本发明的实施例,可以采用pvdf膜收集单层细胞薄膜。具体的,单层细胞薄膜从培养皿脱离后,可以采用pvdf膜将单层细胞薄膜吸附至表面,并根据实际需要,以生理盐水冲洗数遍。优选地,该pvdf膜携带亲水改性基体,由此,可以进一步提高其对单层细胞薄膜的吸附效果。更优选地,该pvdf膜为星形-聚丙烯酸二甲氨基乙酯聚合物亲水改性的pvdf膜。由此,其对单层细胞薄膜的吸附效果更佳。

86.另外,根据本发明的实施例,参考图3和4,上述pvdf膜包括空心区域。由此,膜表面具有一定的空隙,吸附单层细胞薄膜的操作更为方便。在本发明的一些实施例中,该pvdf膜呈圆环状(如图3所示)。

87.进一步地,根据本发明的实施例,上述制备细胞薄膜的方法还可以进一步包括:将多个单层细胞薄膜进行叠加,以便获得复合细胞薄膜。具体的,以将2个单层细胞薄膜进行叠加为例,可以先利用2个pvdf膜分别收集2个单层细胞薄膜,然后将2个pvdf膜以细胞薄膜

面相对的方向贴合,以便获得叠加的2个单层细胞薄膜。

88.根据本发明的实施例,制备得到的复合细胞薄膜可包括2~3层细胞薄膜。由此,可以获得更佳的治疗效果。

89.为便于理解,下面对上述星形-聚丙烯酸二甲氨基乙酯聚合物亲水改性的pvdf膜进行详细描述。

90.星形-聚丙烯酸二甲氨基乙酯聚合物(star-shaped pdmaea)具有如式i所示的结构

[0091][0092]

式i中,r为n为15~105的正整数。该星形-聚丙烯酸二甲氨基乙酯聚合物的聚合度在100~400之间,分子量在10,000~60,000道尔顿之间。发明人发现,星形-聚丙烯酸二甲氨基乙酯聚合物中的长烷基链具有疏水性,与pvdf具有良好的相容性;而丙烯酸二甲氨基乙酯链段具有较高的亲水性,星形结构也有助于星形-聚丙烯酸二甲氨基乙酯聚合物更牢固地固定在基质膜上,在改善亲水性的同时也增加了改性剂与pvdf膜结合的稳定性。由此,星形-聚丙烯酸二甲氨基乙酯聚合物亲水改性的pvdf膜具有更高的亲水性、渗透性以及抗污性,在多次、长时间使用后仍具有较高的恢复性能。

[0093]

根据本发明的一个具体实施例,星形-聚丙烯酸二甲氨基乙酯聚合物的制备方法如下:

[0094]

取适量引发剂偶氮二异丁腈与摩尔比为(60~420):1的丙烯酸二甲氨基乙酯和星形链转移试剂四支链2-(十二烷基三硫代碳酸酯基)-2-甲基丙酸(其结构如式ii)溶解于50ml 2-丁酮中,采用冷冻-除气-解冻法除去反应容器内的氧气,并注入氮气或者氩气作为保护气,置于70~120℃的金属浴中搅拌反应4~20h;将所得聚合物溶液滴入己烷中,通过析出-沉淀法收集产物,所得到的产物经过旋蒸、真空干燥等步骤除杂并干燥至恒重,得到星形-聚丙烯酸二甲氨基乙酯聚合物,其核磁共振氢谱如图5,sem图谱如图6。

[0095]

其中,r’为

[0096]

后续,将制备得到的星形-聚丙烯酸二甲氨基乙酯聚合物作为添加剂加入到pvdf

铸膜液中,采用刮涂法制备的星形-聚丙烯酸二甲氨基乙酯聚合物亲水改性的pvdf膜。具体方法包括:取50g pvdf、2g pvp、2.7g星形-聚丙烯酸二甲氨基乙酯聚合物和适量dmf加入反应容器中,在70℃的金属浴中搅拌反应10~15h,然后置于60℃的真空烘箱中脱气8h,得到铸膜液。采用溶剂致相分离法制备pvdf平板膜,以水作为凝固浴,温度为室温,将铸膜液倒在干净的玻璃板上,使用自动刮膜机进行刮膜,刮刀厚150μm。将刮好的膜在空气中暴露30s后,放入凝固浴中直到其在玻璃板上脱落,将制好的膜(m-0、m-1、m-2、m-3和m-4)放入蒸馏水中浸泡,每12h换一次水,以除去膜中残留的溶剂和致孔剂,得到星形-聚丙烯酸二甲氨基乙酯聚合物亲水改性的pvdf膜产品。

[0097]

将制备得到的产品进行水接触角测试,结果如图7所示。可见,相较于添加0%星形-聚丙烯酸二甲氨基乙酯聚合物的对照样品,添加5%和10%星形-聚丙烯酸二甲氨基乙酯聚合物制备得到的pvdf膜的水接触角明显降低,亲水性明显提高。

[0098]

在本发明的第五方面,本发明提出了一种复合细胞薄膜。根据本发明的实施例,该复合细胞薄膜包括:层叠的多个单层细胞薄膜,其中,所述单层细胞薄膜的细胞经过无钙镁缓冲液处理。具体的,该单层细胞薄膜由具有自由能不超过90mj/m2涂层的培养基中培养,并进一步经无钙镁缓冲液处理获得。由此,本发明的复合细胞薄膜制备方法简便高效,且治疗效果更佳。

[0099]

根据本发明的实施例,上述复合细胞薄膜包括2~3层细胞薄膜。其中,包括3层细胞薄膜的复合细胞薄膜结构示意图如图8。

[0100]

根据本发明的实施例,上述单层细胞薄膜是由上述实施例的制备细胞薄膜的方法形成的。

[0101]

在本发明的第六方面,本发明提出了上述实施例的复合细胞薄膜在制备药物中的用途。根据本发明的实施例,所述药物用于治疗选自下列的至少之一:眼部损伤修复与再生、皮肤和软组织坏死、创伤组织的修复、皮肤烧伤、冻伤、肾脏移植、肝脏移植,心脏移植、肺移植、软组织移植、创面修复、美容外科、腹外疝修补、肝损伤、脾破裂、胃损伤、十二指肠损伤、小肠及系膜损伤、胃溃疡、十二指肠溃疡、糖尿病足、中枢神经系统损伤修复与再生、颅脑损伤、脊髓损伤、心肌炎、心肌梗死、心房间隔缺损、心室间隔缺损、骨折愈合、关节损伤,或人工骨的研制。如前所述,上述实施例的复合细胞薄膜的制备方法简便高效,且治疗效果更佳。由此,将该复合细胞薄膜用于制备药物,可获得更佳的治疗效果。

[0102]

在本发明的第七方面,本发明提出了一种药物组合物。根据本发明的实施例,该药物组合物包括:上述实施例的复合细胞薄膜;和药学上可以接受的辅料。如前所述,上述实施例的复合细胞薄膜的制备方法简便高效,且治疗效果更佳。由此,将该复合细胞薄膜用于药物组合物,可获得更佳的治疗效果。

[0103]

需要说明的是,上述药学上可接受的辅料的具体种类并不受特别限制,本领域技术人员可以根据实际需要,选择本领域常见的药学上可接受的辅料。

[0104]

下面参考具体实施例,对本发明进行描述,需要说明的是,这些实施例仅仅是描述性的,而不以任何方式限制本发明。

[0105]

实施例1

[0106]

如图9所示,培养皿包括细胞承载皿1,防菌盖2,以及聚(2-乙烯吡啶-co-苯乙烯)嵌段共聚物涂层3。防菌盖2可以扣于细胞承载皿1上,并在二者之间保留有一定的间隙以便

与外部进行气体交换。

[0107]

细胞承载皿1以及防菌盖2为圆柱体,细胞承载皿1的直径为35mm,实际培养面积约为8.8cm2,高度为13mm。细胞承载皿1与防菌盖2由聚苯乙烯材料制成,保证了细胞培养皿的高透光性,以便观察体外培养时的细胞形态。细胞承载皿1的底部具有真空蒸发法制得的厚度为8nm的聚(2-乙烯吡啶-co-苯乙烯)嵌段共聚物涂层3。

[0108]

参考图10,将该培养皿以辐照灭菌法进行充分灭菌后,用于体外细胞培养制备细胞薄膜。本实施例以间充质干细胞为例,取p5以内的间充质干细胞,以含有10%胎牛血清,1%盘尼西林/链霉素,1%谷氨酰胺,1%非必须氨基酸的dmem培养基在37℃,5%二氧化碳的环境下培养。待细胞培养至融合度达90%以上时,用胰蛋白酶将细胞消化后,以10,000个细胞/培养皿的密度接种于培养皿上,并以相同培养基以及条件继续培养细胞、待细胞生长增殖至融合度达95%以上时,移除培养基并以pbs清洗细胞薄膜,并加入dpbs使其完全覆盖细胞薄膜后,于室温下放置,待细胞薄膜自行脱落。将培养基替换为dpbs后的15min,细胞薄膜完全脱离细胞培养皿,并以完整单层薄膜的形式漂浮于dpbs溶液中(参考图11和图12)。以生理盐水对细胞薄膜进行数次清洗后,该细胞薄膜可用于进一步的研究或者应用。

[0109]

在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。

[0110]

尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1