履带行驶装置以及具备该履带行驶装置的作业机的制作方法

1.本发明涉及履带行驶装置以及具备该履带行驶装置的拖拉机等作业机。

背景技术:

2.以往,专利文献1所公开的履带行驶装置具备:第一车轮(前后从动轮);与第一车轮分离地配置的第二车轮(前后从动轮);支承第一车轮与第二车轮的支承框架(履带架);配置于支承框架的上方的第三车轮(驱动轮);及卷绕于第一车轮,第二车轮以及第三车轮的环状的履带,支承框架具有支承第一车轮且调整履带的张力的张力调整机构。

3.现有技术文献

4.专利文献

5.专利文献1:日本公开专利公报“日本特开2015-155302号公报”

技术实现要素:

6.发明将要解决的课题

7.在专利文献1的履带行驶装置中,能够实现第一车轮的稳定化等。

8.然而,在专利文献1那样的履带行驶装置中,由于具备该履带行驶装置的作业机的车高为一定,因此在田埂等台阶、障碍物相对较大的情况下,存在作业机的下表面接触而不能越过的情况。另外,根据作业机的作业,需要调整铅垂方向的位置。

9.本发明为了解决这种现有技术的问题而完成,目的在于提供一种能够提高行驶性

·

作业性的履带行驶装置以及具备该履带行驶装置的作业机。

10.用于解决课题的手段

11.本发明的一方式的履带行驶装置具备第一车轮、与第一车轮分离地配置的第二车轮、支承第一车轮与第二车轮的支承框架、配置于支承框架的上方的第三车轮、卷绕于第一车轮,第二车轮以及第三车轮的环状的履带、及变更支承框架相对于第三车轮的铅垂方向的位置的车高变更机构。

12.另外,车高变更机构具有能够在铅垂方向上收缩且变更支承框架相对于第三车轮的铅垂方向的位置的第一促动器。

13.另外,履带行驶装置的第一促动器是通过液压泵排出的工作油伸缩驱动的液压缸。

14.另外,履带行驶装置具备支承第三车轮的安装框架,第一促动器在铅垂方向上延伸配置,连结支承框架与安装框架,第一促动器变更支承框架与安装框架之间的距离而变更支承框架相对于第三车轮的铅垂方向的位置。

15.另外,履带行驶装置具备将第三车轮支承于安装框架的第三支轴,第一促动器在第三支轴的前侧与后侧配置有一对。

16.另外,第一车轮以及第二车轮是对履带赋予张力的从动轮,第三车轮是被传递动力且旋转驱动的驱动轮。

17.另外,履带行驶装置具备设于支承框架且变更第一车轮与第二车轮之间的距离的距离变更机构。

18.另外,距离变更机构具有能够在前后方向上收缩且使支承框架沿前后方向伸缩而变更第一车轮与第二车轮之间的距离的第二促动器。

19.另外,履带行驶装置的第二促动器是通过液压泵排出的工作油伸缩驱动的液压缸。

20.另外,履带行驶装置具备安装于支承框架且分别分离地配置的多个滚轮,多个滚轮中的第一车轮侧的滚轮与该第一车轮之间的距离比第二车轮侧的滚轮与该第二车轮之间的距离长。

21.另外,作业机具备多个履带行驶装置与具有能够安装作业装置的安装部的机体,多个履带行驶装置包含设于机体的宽度方向的一侧的履带行驶装置与设于宽度方向的另一侧的履带行驶装置。

22.另外,作业机具备多个履带行驶装置与具有能够安装作业装置的安装部的机体,多个履带行驶装置包含在机体的宽度方向上分离且设于该机体的前部的一对履带行驶装置、和在宽度方向上分离且设于该机体的后部的一对履带行驶装置。

23.另外,作业机具备蓄积电力的电池单元与能够显示与电池单元的充电相关的信息的充电显示部,机体具有外装体,该外装体收容设于机体的设备、装置,充电显示部设于外装体,对外部报告电池单元的状态。

24.另外,作业机具备蓄积电力的电池单元与能够显示与电池单元的充电相关的信息的充电显示部,机体具有外装体,该外装体收容设于机体的设备、装置,充电显示部设于外装体且配置于设于机体的前部的一对履带行驶装置与设于机体的后部的一对履带行驶装置之间,对外部报告电池单元的状态。

25.另外,车高变更机构分别独立地变更支承框架相对于第三车轮的铅垂方向的位置。

26.发明效果

27.根据上述履带行驶装置以及具备该履带行驶装置的作业机,能够提高行驶性

·

作业性。

附图说明

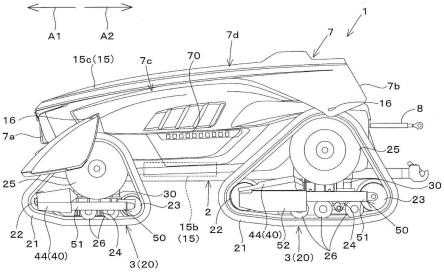

28.图1是表示第一实施方式中的作业机的概略侧视图。

29.图2是表示第一实施方式中的作业机的概略俯视图。

30.图3是说明第一实施方式中的作业机的系统的图。

31.图4是表示第一实施方式中的履带行驶装置的立体图。

32.图5是表示第一实施方式中的履带行驶装置的俯视图。

33.图6是表示缩短了第一实施方式中的履带行驶装置的铅垂方向的长度的状态(车高较低的状态)的侧视图。

34.图7是表示加长了第一实施方式中的履带行驶装置的铅垂方向的长度的状态(车高较高的状态)的侧视图。

35.图8是说明第一实施方式中的充电显示部的显示方式的转变的图。

36.图9是表示第二实施方式中的作业机的概略侧视图。

37.图10是表示第二实施方式中的作业机的概略俯视图。

38.图11是表示第二实施方式中的作业机的变形例的概略侧视图。

39.图12是表示第二实施方式中的作业机的变形例的概略俯视图。

具体实施方式

40.[第一实施方式]

[0041]

以下,一边参照附图一边对本发明的一实施方式进行说明。

[0042]

图1以及图2示出了作为作业机1的一个例子的拖拉机。关于作业机1,以拖拉机为例进行说明,但作业机1并不限定于拖拉机,也可以是具备能够安装作业装置的安装部的反向铲、轮式装载机等建筑机械、联合收割机、插秧机等农业机械、或者各种车辆等。在本发明的实施方式中,将图1、图2的箭头a1方向作为前方,将图1、图2的箭头a2方向作为后方,将图1的跟前侧、图2的箭头b1方向作为左方,将图1的里侧、图2的箭头b2方向作为右方进行说明。另外,将与作业机1的前后方向正交的方向即水平方向作为宽度方向进行说明。将从宽度方向的中央部朝向右方或者左方的方向作为宽度方向外侧进行说明。将与宽度方向外侧相反的方向作为宽度方向内侧进行说明。

[0043]

如图1所示,作业机1具备机体(行驶车身)2和可行驶地支承机体2的行驶装置3。另外,如图3所示,作业机1具备原动机4与变速装置6。行驶装置3是使机体2行驶的装置,对机体2赋予推进力。行驶装置3例如在机体2设置有多个。

[0044]

原动机4是电动马达4a、柴油发动机等。原动机4例如驱动使设于作业机1的液压设备工作的液压泵10,液压泵10利用原动机4输出的动力排出工作油。在本实施方式中,电动马达4a通过设于机体2的电池单元5蓄积的电力驱动。

[0045]

变速装置6能够通过变速来切换行驶装置3的推进力,并且能够切换行驶装置3的前进、后退。

[0046]

如图1、图2所示,机体2具有外装体7,外装体7收容设于机体2的设备、装置(例如原动机4、电池单元5等)。如图1、图2所示,外装体7从机体2的前部向后部延伸,在形成于内部的空间(收容空间)收容原动机4、电池单元5。外装体7具有形成收容空间的前部的前壁7a、形成收容空间的后部的后壁7b、形成收容空间的侧部的一对侧壁7c、形成收容空间的上部的上壁7d。

[0047]

前壁7a配置于机体2的前部,例如设有前照灯单元。后壁7b配置于机体2的后部且与前壁7a在前后方向上分离地配置,例如设有尾灯单元。一对侧壁7c中的左侧的侧壁7c配置于机体2的左侧,且将前壁7a的左端与后壁7b的左端连结。一对侧壁7c中的右侧的侧壁7c配置于机体2的右侧,且将前壁7a的右端与后壁7b的右端连结。因此,一对侧壁7c在宽度方向上分离地配置。上壁7d从机体2的前部向后部延伸,配置于上方。另外,上壁7d将前壁7a的上端、后壁7b的上端以及一对侧壁7c的上端连结。

[0048]

另外,如图1、图2所示,机体2具有安装部8。安装部8能够安装作业装置,将该作业装置与机体2连结。安装部8例如设于机体2的后部,是由不进行作业装置的升降的牵引杆(swing drawbar)、3点连杆机构等构成而进行作业装置的升降的升降装置等。通过将作业装置连结于安装部8,机体2能够对作业装置进行牵引。另外,安装部8的位置并不限定于机

体2的后部,也可以如反向铲等那样设于机体(回旋基板)的前部,其构成并不限定于上述构成。

[0049]

作业装置是安装于安装部8且进行规定的作业的装置。作业装置包含:进行耕耘的耕耘装置、栽种苗的移植装置、进行牧草等的割取的割取装置、进行牧草等的扩散的扩散装置、进行牧草等的集草的集草装置、进行牧草等的成形的成形装置、施肥装置(撒播机)、撒播农药的农药撒播装置、进行灌水的灌水飞散装置等。

[0050]

以下,详细地说明行驶装置3。如图1、图2所示,行驶装置3在机体2设置多个,具有履带21且为循环驱动该履带21的履带行驶装置20(环状轨道行驶装置)。履带21是由铁形成的铁履带、由作为弹性体的橡胶形成的橡胶履带,通过循环驱动而对机体2赋予推进力。

[0051]

如图1、图2所示,多个履带行驶装置20包含在机体2的宽度方向上分离且设于该机体2的前部的一对履带行驶装置20、及在宽度方向上分离且设于该机体2的后部的一对履带行驶装置20。即,履带行驶装置20在机体2的前部沿宽度方向配置有一对,且在机体2的后部沿宽度方向配置有一对。

[0052]

如图2所示,多个履带行驶装置20中的配置于机体2的前部的宽度方向的一侧(左侧)的履带行驶装置20、与配置于机体2的前部的宽度方向的另一侧(右侧)的履带行驶装置20为相同的构成,在宽度方向上对称。多个履带行驶装置20中的配置于机体2的后部的宽度方向的一侧(左侧)的履带行驶装置20、与配置于机体2的后部的宽度方向的另一侧(右侧)的履带行驶装置20为相同的构成,在宽度方向上对称。

[0053]

另外,如图1所示,配置于机体2的前部的履带行驶装置20与配置于机体2的后部的履带行驶装置20为相同的构成。以下,以配置于机体2的后部的左侧的履带行驶装置20为例说明履带行驶装置20,省略其他履带行驶装置20的说明。

[0054]

如图4~图7所示,履带行驶装置20具备第一车轮22、第二车轮23、支承框架24、第三车轮25、及多个滚轮26。在第一车轮22~第三车轮25以及多个滚轮26上卷绕有履带21。

[0055]

如图4~图7所示,第一车轮22配置于履带行驶装置20的前部,能够绕沿宽度方向延伸的第一支轴22a旋转。第一车轮22例如是对履带21赋予前下方向的张力、且伴随着履带21的循环驱动旋转的从动轮。

[0056]

如图4~图7所示,第二车轮23配置于履带行驶装置20的后部,在前后方向上与第一车轮22分离地配置。第二车轮23能够绕沿宽度方向延伸且与第一支轴22a平行的第二支轴23a旋转。另外,第二车轮23例如是对履带21赋予后下方向的张力、且伴随着履带21的循环驱动旋转的从动轮。

[0057]

如图4~图7所示,支承框架24是支承第一车轮22与第二车轮23且沿前后方向延伸的纵长的框架部件。支承框架24在前后方向上分离地支承第一车轮22以及第二车轮23。

[0058]

如图4、图6、图7所示,第三车轮25配置于支承框架24的上方,在铅垂方向上与第一车轮22以及第二车轮23分离地配置。即,第一车轮22~第三车轮25分别形成三角形的顶点,卷绕于第一车轮22~第三车轮25的履带21在侧视观察下描绘大致三角形。

[0059]

如图5所示,第三车轮25能够绕沿宽度方向延伸且与第一支轴22a以及第二支轴23a平行的第三支轴25a旋转。具体而言,第三车轮25是被传递动力而旋转驱动的驱动轮,例如对履带21赋予上方向的张力,且使履带21循环驱动。第三车轮25例如是在圆盘的外周形成有齿的驱动传动体即链轮。第三支轴25a与变速装置6连接,且被从该变速装置6传递动

力,通过该动力使第三车轮25驱动。第三支轴25a(第三车轮25)经由安装框架27安装于机体2。安装框架27由方材、板材以及管材等形成,将第三车轮25支承于机体2的宽度方向外侧。即,左侧的第三车轮25通过安装框架27支承在机体2的左侧的左方。

[0060]

多个滚轮(空转轮)26安装于支承框架24,且对履带21赋予下方向的张力。多个滚轮26能够绕沿宽度方向延伸且与第一支轴22a~第三支轴25a平行的支轴(省略图示)旋转。多个滚轮26在支承框架24的下侧排列支承在第一车轮22以及第二车轮23之间,沿前后方向分别分离地配置。多个滚轮26中的第一车轮22侧的滚轮26(前滚轮26a)与该第一车轮22之间的距离比第二车轮23侧的滚轮26(后滚轮26b)与该第二车轮23之间的距离长。

[0061]

在本实施方式中,如图5所示,前滚轮26a与第一车轮22在前后方向上分离规定距离(分离距离la)地配置,后滚轮26b与后滚轮26b在前后方向上重叠(overlap)规定距离(重叠距离lb)地配置。另外,在后侧的履带行驶装置20中,多个滚轮26的数量为三个,但也可以如图1所示的前侧的履带行驶装置20那样为两个,其数量也可以是是四个,并不限定于上述数量。

[0062]

如图4~图7所示,履带行驶装置20具备车高变更机构30。车高变更机构30变更支承框架24相对于第三车轮25的铅垂方向的位置。即,车高变更机构30能够变更从作业机1的规定的位置到地面的距离即车高。车高变更机构30具有能够在铅垂方向上收缩且变更支承框架24相对于第三车轮25的铅垂方向的位置的促动器(第一促动器)31。第一促动器31是能够通过液压泵10排出的工作油伸缩驱动的液压缸。另外,第一促动器31并不限定于液压缸,也可以是液压千斤顶等。如图3所示,第一促动器31经由第一控制阀11与液压泵10连接。第一控制阀11是电磁阀等,通过调整向第一促动器31供给的工作油而使第一促动器31伸缩。

[0063]

如图6、图7所示,第一促动器31沿铅垂方向延伸地配置,将支承框架24与安装框架27连结。即,第一促动器31、支承框架24以及安装框架27构成将第一车轮22~第三车轮25、滚轮26以及履带21安装于机体2的履带架。第一促动器31的上端以能够绕宽度方向的支轴摆动的方式与安装框架27连结,第一促动器31的下端以能够绕宽度方向的支轴摆动的方式与支承框架24连结。

[0064]

如图6、图7所示,第一促动器31在第三支轴25a的前侧与后侧配置有一对,前侧的第一促动器31将支承框架24的前侧与安装框架27的前侧连结。详细地说,前侧的第一促动器31的上端(本实施方式中为前侧的第一促动器31的杆31a的上端)与配置于安装框架27的前侧上部的第一上部托架27a可摆动地连结。另外,前侧的第一促动器31的下端(本实施方式中为前侧的第一促动器31的缸体31b的下端)与配置于支承框架24的宽度方向内侧的前侧的第一下部托架24a可摆动地连结。

[0065]

另一方面,如图6、图7所示,后侧的第一促动器31将支承框架24的后侧与安装框架27的后侧连结。如图5所示,前侧的第一促动器31以及后侧的第一促动器31例如在宽度方向上偏移地配置,在本实施方式中,后侧的第一促动器31配置于比前侧的第一促动器31靠宽度方向的外侧(左侧)。详细地说,后侧的第一促动器31的上端(本实施方式中为后侧的第一促动器31的杆31a的上端)与配置于安装框架27的后侧上部的第二上部托架27b可摆动地连结。第二上部托架27b位于比第一上部托架27a靠宽度方向外侧(左侧)。另外,后侧的第一促动器31的下端(本实施方式中为后侧的第一促动器31的缸体31b的下端)与配置于支承框架24的宽度方向内侧的后侧的第二下部托架24b可摆动地连结。第二下部托架24b位于比第一

下部托架24a靠宽度方向外侧(左侧)。

[0066]

若控制从液压泵10向第一促动器31供给的工作油,使第一促动器31以从图6转变为图7的方式伸长,则支承框架24与安装框架27之间的距离(第一距离l1)增加,即支承框架24相对于第三车轮25的铅垂方向的位置向下方移动。

[0067]

另一方面,若控制从液压泵10向第一促动器31供给的工作油,使第一促动器31以从图7转变为图6的方式收缩,则支承框架24与安装框架27之间的距离(第一距离l1)减少,即支承框架24相对于第三车轮25的铅垂方向的位置向上方移动。

[0068]

另外,若控制从液压泵10向第一促动器31供给的工作油,使前侧的第一促动器31与后侧的第一促动器31中的某一方伸长,使另一方收缩,则支承框架24相对于机体2倾斜,支承框架24与安装框架27之间的距离增加,即支承框架24相对于第三车轮25的铅垂方向的位置向下方移动。

[0069]

如图5~图7所示,支承框架24具有作为支承第一车轮22的部分的前支承部40与作为支承第二车轮23的部分的后支承部45,通过变更前支承部40与后支承部45的位置,能够变更第一车轮22与第二车轮23之间的距离。

[0070]

如图5~图7所示,前支承部40例如是调整第一车轮22对履带21赋予的张力的张力调整机构,具有支承第一支轴22a的支承体41、与支承体41连结且对于该支承体41赋予履带21侧(前侧)的张力的张力赋予器具42、向前下方倾斜地支承张力赋予器具42的倾斜台43、及覆盖张力赋予器具42的张力罩44。

[0071]

如图5~图7所示,支承体41以及倾斜台43由方材、板材以及管材等形成且在前后方向上离开地配置,经由张力赋予器具42连结。支承体41的前端形成有在宽度方向上分离的两叉状的轴承体,经由该轴承体旋转自如地支承第一支轴22a。张力赋予器具42为弹性体,且在本实施方式中是弹簧。张力罩44由方材、板材等形成,且覆盖张力赋予器具42的宽度方向的一侧(左侧)以及另一侧(右侧)和上方。

[0072]

如图5~图7所示,后支承部45是沿前后方向延伸地配置的纵长的框架,排列支承多个滚轮26。后支承部45具有沿前后方向延伸设置的支承柱46与支承多个滚轮26的多个摆动托架47。

[0073]

支承柱46例如由方材、板材以及管材等形成,在后端支承第二支轴23a。支承柱46的后端形成有在宽度方向上分离的两叉状的轴承体,经由该轴承体旋转自如地支承第二支轴23a。支承柱46的前侧在前后方向上能够滑动地支承前支承部40。具体而言,支承柱46的前侧形成有沿前后方向延伸的导轨,倾斜台43能够滑动地安装于该导轨。由于第一车轮22与前滚轮26a分离地配置,因此安装于支承柱46的倾斜台43能够滑动第一车轮22与前滚轮26a接触为止的距离。

[0074]

多个摆动托架47例如由方材、板材等形成,能够分别支承多个滚轮26中的至少1个以上的滚轮26。在本实施方式中,多个摆动托架47能够支承两个滚轮26。多个摆动托架47的下端形成有在宽度方向上分离的两叉状的轴承体,经由该轴承体在前侧支承一个滚轮26的支轴,在后侧支承另一滚轮26的支轴。多个摆动托架47在支承柱46的下侧从前部的下侧到后方向下方突出设置,详细地说,绕沿宽度方向延伸的轴心摆动自如地枢轴支承在支承柱46的下侧。

[0075]

另外,在本实施方式中,前支承部40是张力调整机构,但后支承部45也可以是张力

调整机构,支承框架24也可以是不具有张力调整机构的构成,其构成并不限定于上述的构成。另外,支承框架24只要构成为能够变更第一车轮22与第二车轮23之间的距离即可,也可以是支承柱46的前侧形成为向前方延伸设置的管状、倾斜台43在该管上沿前后方向滑动那样的构成,其构成并不限定于上述的构成。

[0076]

如图4~图7所示,履带行驶装置20具备设于支承框架24且变更第一车轮22与第二车轮23之间的距离的距离变更机构50。距离变更机构50具有能够在前后方向上收缩且使支承框架24在前后方向上收缩的第二促动器51与覆盖第二促动器51的缸体罩52。第二促动器51是能够通过液压泵10排出的工作油伸缩驱动的液压缸。另外,第二促动器51并不限定于液压缸,也可以是液压千斤顶等。如图3所示,第二促动器51经由第二控制阀12与液压泵10连接。第二控制阀12是电磁阀等,通过调整向第二促动器51供给的工作油,使第二促动器51伸缩。

[0077]

如图5~图7所示,第二促动器51沿前后方向延伸地配置,将前支承部40与后支承部45连结。具体而言,第二促动器51的前端(在本实施方式中是第二促动器51的杆51a)与倾斜台43连结,第二促动器51的后端(在本实施方式中是第二促动器51的缸体51b)与后支承部45的后端连结。

[0078]

因此,若控制从液压泵10向第二促动器51供给的工作油,使第二促动器51以从图7转变为图6的方式伸长,则第一车轮22与第二车轮23之间的距离(第四距离l4)增加,即履带21的前后方向的张力增加。

[0079]

另一方面,若控制从液压泵10向第二促动器51供给的工作油,使第二促动器51以从图6转变为图7的方式收缩,则第一车轮22与第二车轮23之间的距离(第四距离l4)减少,即履带21的前后方向的张力减少。

[0080]

如图4所示,缸体罩52由方材、板材等形成且覆盖第二促动器51的至少一部分。在本实施方式中,缸体罩52覆盖第二促动器51的前端的宽度方向外侧(左侧)、前方以及上方。另外,后侧的履带行驶装置20分开地具备缸体罩52与张力罩44,但也可以如图1所示的前侧的履带行驶装置20那样构成为张力罩44兼用缸体罩,或者缸体罩兼用张力罩。

[0081]

如图3所示,作业机1具备控制装置60,控制装置60控制车高变更机构30以及距离变更机构50,变更支承框架24相对于第三车轮25的铅垂方向的位置,且变更第一车轮22与第二车轮23之间的距离,由此能够适当地保持对履带21赋予的张力,并且变更履带21的铅垂方向的长度。因此,安装有履带行驶装置20的机体2能够变更车高。

[0082]

另外,控制装置60能够分别独立地控制作业机1所具有的第一控制阀11以及第二控制阀12,即能够独立地控制作业机1所具备的多个履带行驶装置20的第一促动器31以及第二促动器51。换言之,车高变更机构30能够分别独立地变更支承框架24相对于第三车轮25的铅垂方向的位置。

[0083]

而且,控制装置60能够在履带行驶装置20驱动而作业机1行驶的情况下与履带行驶装置20停止而作业机1停车的情况下这两方、或者一方的情况下控制车高变更机构30以及距离变更机构50。

[0084]

控制装置60是由电气

·

电子电路、cpu等所储存的程序等构成的装置,控制作业机1所具有的各种设备。例如控制装置60能够无人或者自主控制电动马达4a的转速、行驶装置3的车速以及转向等。另外,控制装置60也可以根据设于作业机1的操作装置的操作控制电

动马达4a的转速、行驶装置3的车速以及转向等。

[0085]

如图3所示,在控制装置60连接有多个检测装置61。多个检测装置61是检测作业机1的状态的装置,在本实施方式中,包含检测第一促动器31的伸长(行程)的第一伸长传感器61a与检测第二促动器51的伸长(行程)的第二伸长传感器61b。第一伸长传感器61a以及第二促动器51分别设置在作业机1所具备的多个履带行驶装置20的第一促动器31以及第二促动器51。

[0086]

第一伸长传感器61a以及第二伸长传感器61b向控制装置60输出检测信号,控制装置60能够基于从第一伸长传感器61a以及第二伸长传感器61b输出的检测信号,取得第一促动器31以及第二促动器51的行程,即取得支承框架24相对于第三车轮25的铅垂方向的位置以及第一车轮22与第二车轮23之间的距离。

[0087]

如图3所示,控制装置60具有存储有与控制相关的程序、表的存储部60a。存储部60a是非易失性的存储器等。控制装置60基于从外部输入的信号、存储于存储部60a的程序、表而进行设备的控制。具体而言,例如控制装置60取得从与作业机1能够通信地连接的个人计算机(pc)、智能手机(多功能便携电话)、平板等终端、服务器发送的信号,基于该信号、存储部60a所存储的表以及从第一伸长传感器61a以及第二伸长传感器61b输出的检测信号,控制第一控制阀11以及第二控制阀12而控制车高变更机构30以及距离变更机构50。以下,以控制装置60基于从终端输出的信号控制第一控制阀11以及第二控制阀12而控制车高变更机构30以及距离变更机构50来变更机体2的车高的情况为例进行说明。

[0088]

终端是具有由液晶面板、触摸面板、其他面板中的某一个构成的显示部且能够操作的装置。终端在显示部上显示规定的设定画面,能够输入机体2的车高(设定车高),将该设定车高作为信号(设定信号)向控制装置60输出。详细地说,设定画面能够独立地设定多个履带行驶装置20各自的位置处的车高。

[0089]

另外,在本实施方式中,以终端向控制装置60输出设定信号的情况为例进行说明,但也可以是终端能够受理车高的上升以及下降的操作,向控制装置60输出使车高上升的信号(上升信号)以及使车高下降的信号(下降信号),控制装置60基于上升信号以及下降信号变更机体2的车高,操作控制装置60对车高的控制的方法并不限定于上述方法。另外,也可以是,作业机1具备检测该作业机1的位置的位置检测装置,控制装置60基于位置检测装置检测出的位置与存储于存储部60a的位置信息变更车高。而且,在作业机1上设有操作该作业机1的操作装置的情况下,控制装置60也可以基于从操作装置输出的操作信号变更车高。

[0090]

以下,说明控制装置60对车高变更机构30以及距离变更机构50的控制。若控制装置60从终端取得设定信号,则控制装置60基于该设定信号与存储部60a的表取得设定车高。控制装置60若取得设定车高,则从第一伸长传感器61a取得检测信号,取得支承框架24相对于第三车轮25的铅垂方向的位置、换言之为车身当前的车高(实际车高)。

[0091]

控制装置60若取得实际车高,则比较设定车高与实际车高。在设定车高比实际车高高的情况下,控制装置60控制第一控制阀11而控制从液压泵10向第一促动器31供给的工作油,使第一促动器31伸长。即,支承框架24相对于第三车轮25的铅垂方向的位置以从图6转变为图7的方式向下方移动,从第三车轮25到支承框架24的距离(第一距离l1)增加。因此,第三支轴25a的轴心与履带21的接地面之间的距离(第二距离l2)增加,履带21的上端与履带21的接地面的距离(第三距离l3)增加。

[0092]

另外,控制装置60基于设定信号、存储部60a的表、及从第二伸长传感器61b输出的检测信号控制第二控制阀12而控制从液压泵10向第二促动器51供给的工作油,使第二促动器51收缩。即,第一车轮22与第二车轮23之间的距离(第四距离l4)以从图6转变为图7的方式减少。因此,第一支轴22a与第二支轴23a之间的距离(第五距离l5)减少,履带21的前端与履带21的后端之间的距离(第六距离l6)减少。由此,能够使履带21的铅垂方向的长度增加、也就是说使车高上升,且能够将履带21的张力维持在一定以上而避免对履带21赋予过度的张力。

[0093]

另一方面,在设定车高比实际车高低的情况下,控制装置60控制第一控制阀11而控制从液压泵10向第一促动器31供给的工作油,使第一促动器31收缩。即,支承框架24相对于第三车轮25的铅垂方向的位置以从图7转变为图6的方式向上方移动,从第三车轮25到支承框架24的距离(第一距离l1)减少。因此,第三支轴25a的轴心与履带21的接地面之间的距离(第二距离l2)减少,履带21的上端与履带21的接地面的距离(第三距离l3)减少。

[0094]

另外,控制装置60基于设定信号、存储部60a的表、及从第二伸长传感器61b输出的检测信号控制第二控制阀12而控制从液压泵10向第二促动器51供给的工作油,使第二促动器51伸长。即,第一车轮22与第二车轮23之间的距离(第四距离l4)以从图7转变为图6的方式增加。因此,第一支轴22a与第二支轴23a之间的距离(第五距离l5)增加,履带21的前端与履带21的后端之间的距离(第六距离l6)增加。由此,能够使履带21的铅垂方向的长度减少、也就是使车高下降,能够将履带21的张力维持在一定以上而避免履带21脱落。

[0095]

即,若使机体2的前侧与后侧的车高变更机构30的第一促动器31伸长而使履带21的铅垂方向的长度增加,则能够使机体2相对于地面维持在水平并且使车高上升。另一方面,若使机体2的前侧与后侧的车高变更机构30的第一促动器31收缩而使履带21的铅垂方向的长度减少,则能够使机体2相对于地面维持为水平并且使车高下降。

[0096]

另外,若使机体2的前侧的车高变更机构30的第一促动器31收缩而使履带21的铅垂方向的长度减少,使机体2的后侧的车高变更机构30的第一促动器31伸长而使履带21的铅垂方向的长度增加,则通过使机体2的前侧的车高比机体2的后侧的车高低,能够使机体2相对于地面为前倾姿态。另一方面,若使机体2的前侧的车高变更机构30的第一促动器31伸长而使履带21的铅垂方向的长度增加,使机体2的后侧的车高变更机构30的第一促动器31收缩而使履带21的铅垂方向的长度减少,则通过使机体2的前侧的车高比机体2的后侧的车高低,能够使机体2相对于地面为后倾姿态。

[0097]

而且,若使机体2的左侧的车高变更机构30的第一促动器31收缩而使履带21的铅垂方向的长度减少,使机体2的右侧的车高变更机构30的第一促动器31伸长而使履带21的铅垂方向的长度增加,则通过使机体2的左侧的车高比,机体2的右侧的车高低,能够使机体2相对于地面为左倾姿态。另一方面,若使机体2的左侧的车高变更机构30的第一促动器31伸长而使履带21的铅垂方向的长度增加,使机体2的右侧的车高变更机构30的第一促动器31收缩而使履带21的铅垂方向的长度减少,则通过使机体2的右侧的车高比机体2的左侧的车高低,能够使机体2相对于地面为右倾姿态。

[0098]

以下,对电池单元5以及该电池单元5的充电进行说明。电池单元5是能够蓄电且输出所蓄积的电力的构造体。电池单元5在壳体(框体)的内部具有电池5a。电池5a能够蓄电,例如是锂离子电池、铅蓄电池等二次电池。电池5a在内部具有多个电池单元,多个电池单元

串联以及并联地电连接。电池单元5与设于作业机1的充电器15连接。充电器15包含连接对电池单元5进行充电的线缆的插座15a、进行以从外部输出的力获得电力的所谓非接触充电的供电部15b等。供电部15b由受电用天线线圈、从受电用天线线圈所产生的电流中再生电力的电力再生电路、升压电路等构成。

[0099]

如图1所示,供电部15b(受电用天线线圈)例如设于机体2的下部,通过从外部(充电站)的送电用天线线圈输出的磁力产生电流。送电用天线线圈例如设置于地面,作业机1以受电用天线线圈位于送电用天线线圈的上方的方式移动到充电站,以使受电用天线线圈与送电用天线线圈之间的距离处于规定范围内的方式控制履带行驶装置20而变更车高。因此,电池单元5能够通过经由包含供电部15b的充电器15被从外部供给电力而充电。

[0100]

另外,如图3所示,充电器15除了插座15a、供电部15b等之外也可以还包含太阳光面板15c。太阳光面板15c能够将光能转换为电能(电力)而输出,例如如图1、图2所示,从外装体7中的上壁7d的前端一直配置到后端。由此,电池单元5能够取代从插座15a、供电部15b输出的电力或者在此基础上还利用从太阳光面板15c输出的电力来充电。

[0101]

如图1、图3所示,作业机1具备充电显示部70,控制装置60基于电池5a的状态控制充电显示部70的显示。具体而言,控制装置60从设于作业机1的检测装置61即状态检测部取得与电池5a的充电相关的信息。状态检测部由电气

·

电子电路、程序等构成,能够检测与电池5a的充电相关的状态。在本实施方式中,状态检测部例如是设于电池5a且监视

·

控制该电池5a的bmu(battery management unit)5a1。

[0102]

bmu5a1取得电池5a的电压、温度、电流、内部的电池单元的端子电压等,并且计算电池5a的剩余容量。例如bmu5a1使用电池5a的内部的电池单元的端子电压与电压测定方式而检测电池5a的剩余容量。另外,电池5a的剩余容量的检测方法并不限定于电压测定方式,也可以是库伦计数器方式、电池电池单元

·

建模方式、阻抗跟踪方式等方式。

[0103]

另外,bmu5a1能够进行电池5a的内部的继电器开闭控制,且能够进行电池5a的电力供给的开始以及停止的控制,换言之,能够取得电池5a是充电状态还是不进行充电的放电状态。由此,bmu5a1向控制装置60输出包含电池5a的剩余容量、及电池5a是充电状态或者放电状态的信息。另外,状态检测部只要能够检测与电池5a的充电相关的状态即可,并不限定于bmu5a1。

[0104]

充电显示部70能够通过控制装置60的控制显示与电池5a的充电相关的信息。充电显示部70与控制装置60连接,基于从控制装置60输出的信号变更显示方式。具体而言,充电显示部70能够变更显示方式而显示电池5a的剩余容量,并显示电池5a的充电状态以及放电状态。

[0105]

充电显示部70例如设于作业机1的外装体7,向外部报告电池5a的状态。在本实施方式中,如图1所示,充电显示部70分别配置于外装体7中的一对侧壁7c的外侧,具体而言,配置于前侧的履带行驶装置20与后侧的履带行驶装置20之间、并且是铅垂方向的中途部。由此,作业者通过观察侧壁7c,能够目视确认充电显示部70。另外,充电显示部70也可以在侧壁7c的基础上或者取代其而配置于外装体7的其他部分(例如前壁7a、后壁7b等)。

[0106]

如图1所示,充电显示部70是沿前后方向延伸的棒状的指示器(等级指示器),能够阶段性地显示电池5a的剩余容量。在本实施方式中,充电显示部70包含以在规定方向上形成列的方式配置的多个led光源71。led光源71例如能够点亮为蓝色、绿色,充电显示部70基

于从控制装置60输出的信号,使led光源71点亮或者熄灭而使显示方式不同。如图8所示,多个led光源71例如从前侧起依次包含第一光源71a、第二光源71b、第三光源71c、第四光源71d、第五光源71e、第六光源71f、第七光源71g、第八光源71h、第九光源71i、第十光源71j的合计10个光源。另外,多个led光源71的光源的数量并不限定于10个,能够适当变更。

[0107]

第一光源71a表示是电池5a的剩余容量最少的阶段,如果电池5a的剩余容量小于规定值(例如10%),则控制装置60使该第一光源71a熄灭。另外,如果电池5a的剩余容量为10%以上,则控制装置60使第一光源71a点亮。第十光源71j表示是电池5a的剩余容量最多的阶段,如果电池5a的剩余容量小于规定值(例如90%),则控制装置60使该第十光源71j熄灭。另外,如果电池5a的剩余容量为90%以上,则控制装置60使第十光源71j点亮。第二光源71b~第九光源71i表示是电池5a的剩余容量最少的阶段(小于10%)与最多的阶段(90%以上)之间的阶段,如果电池5a的剩余容量小于规定,则控制装置60使第二光源71b~第九光源71i分别熄灭。另外,如果电池5a的剩余容量为规定以上,则控制装置60使第二光源71b~第九光源71i分别点亮。

[0108]

即,在bmu5a1检测出的电池5a的剩余容量为零的情况下,如图8的上图所示,控制装置60使多个led光源71全部熄灭。在电池5a的剩余容量为一半(剩余容量为40%以上且小于50%)的情况下,如图8的中图所示,使多个led光源71中的第一光源71a~第五光源71e点亮,使第六光源71f~第十光源71j熄灭。在电池5a的剩余容量充分(剩余容量为90%以上)的情况下,如图8的下图所示,多个led光源71全部点亮。

[0109]

另外,控制装置60在电池5a为充电状态的情况下,与电池5a为放电状态的情况下不同,每隔规定时间使在放电状态下基于电池5a的剩余容量而点亮的led光源71反复点亮与熄灭(闪烁)。具体而言,控制装置60缓慢地进行led光源71的点亮以及熄灭的切换。

[0110]

另外,充电显示部70只要能够通过控制装置60的控制显示与电池5a的充电相关的信息即可,并不限定于多个led光源71,例如也可以是能够显示各种信息的显示画面,也可以通过由多个led光源71切换色彩来变更显示方式,其构成、显示方法、位置并不限定于上述的构成。

[0111]

例如如图1、图2所示,以作业机1具有方向指示器(闪灯)16、方向指示器16兼用充电显示部70的情况为例进行说明的话,则控制装置60也可以构成为,在电池5a为充电状态的情况下,使方向指示器16以绿色点亮,在电池5a为放电状态且电池5a的剩余容量为规定以上的情况下,使方向指示器16以蓝色点亮,在电池5a为放电状态且电池5a的剩余容量小于规定的情况下,使方向指示器16以红色点亮。

[0112]

另外,也可以是,控制装置60在电池5a为充电状态的情况下,与电池5a为放电状态的情况不同,使第一光源71a~第十光源71j以按照第一光源71a~第十光源71j的顺序(或者相反的顺序)流动的方式闪烁。

[0113]

上述的履带行驶装置20具备第一车轮22、与第一车轮22分离地配置的第二车轮23、支承第一车轮22与第二车轮23的支承框架24、配置于支承框架24的上方的第三车轮25、卷绕于第一车轮22、第二车轮23以及第三车轮25的环状的履带21、和变更支承框架24相对于第三车轮25的铅垂方向的位置的车高变更机构30。根据上述构成,履带行驶装置20能够变更支承框架24相对于第三车轮25的铅垂方向的位置而变更履带21的铅垂方向的长度。因此,能够变更设有履带行驶装置20的作业机1等的车高,能够调整与地面的位置关系而提高

行驶性

·

作业性。

[0114]

另外,车高变更机构30具有能够沿铅垂方向收缩且变更支承框架24相对于第三车轮25的铅垂方向的位置的促动器31。根据上述的构成,能够简单地实现基于履带行驶装置20的车高变更。

[0115]

另外,第一车轮22以及第二车轮23是对履带21赋予张力的从动轮,第三车轮25是被传递动力且旋转驱动的驱动轮。根据上述构成,第一车轮22以及第二车轮23经由履带21接地,第三车轮25不接地。因此,通过使作为驱动的驱动轮的第三车轮25远离地面地配置,能够抑制该第三车轮25因石头等障碍物而损伤、因尘土、污垢而劣化。

[0116]

另外,履带行驶装置20具备设于支承框架24且变更第一车轮22与第二车轮23之间的距离的距离变更机构50。根据上述构成,通过利用车高变更机构30变更支承框架24相对于第三车轮25的铅垂方向的位置,能够调整变动了的履带21的张力。因此,能够将履带21的张力维持在一定以上,能够避免履带21的脱落。另外,能够避免履带21被赋予过度的张力。

[0117]

另外,履带行驶装置20具备安装于支承框架24且分别分离地配置的多个滚轮26,多个滚轮26中的第一车轮22侧的滚轮26与该第一车轮22之间的距离比第二车轮23侧的滚轮26与该第二车轮23之间的距离长。根据上述构成,距离变更机构50至少能够变更第一车轮22侧的滚轮26与第一车轮22之间的距离。因此,能够同时实现基于滚轮26的履带21的接地压的提高、履带21的脱落抑制、履带21的张力的调整。

[0118]

另外,作业机1具备多个履带行驶装置20和具有能够安装作业装置的安装部8的机体2,多个履带行驶装置20包含在机体2的宽度方向上分离且设于该机体2的前部的一对履带行驶装置20、与在宽度方向上分离且设于该机体2的后部的一对履带行驶装置20。根据上述构成,将能够变更机体2的车高的履带行驶装置20在机体2的前部设置一对,并且在机体2的后部设置一对,由此能够稳定地支承机体2,并且通过变更车高,能够避免机体2的下表面与田埂等台阶、相对较大的障碍物接触,能够容易地越过田埂、障碍物。

[0119]

另外,车高变更机构30分别独立地变更支承框架24相对于第三车轮25的铅垂方向的位置。根据上述构成,通过独立地变更支承框架24相对于第三车轮25的铅垂方向的位置,能够变更为一部分的车高变高、变更为其他部分的车高降低。因此,能够不依赖于地面的状态而简单地维持作业机1相对于地面水平的状态,能够灵活地变更机体2的姿态。另外,能够适当地维持履带21的接地压,能够使作业机1稳定地行驶。

[0120]

[第二实施方式]

[0121]

图9以及图10示出作业机1的另一实施方式(第二实施方式)。以下,对于第二实施方式的作业机1,以与上述的实施方式(第一实施方式)不同的构成为中心说明,对于与第一实施方式共同的构成,标注相同的附图标记而省略详细的说明。如图9、图10所示,在第二实施方式中,作业机1所具有的多个履带行驶装置20包含设于机体2的宽度方向的一侧(左侧)的履带行驶装置20与设于宽度方向的另一侧(右侧)的履带行驶装置20。即,履带行驶装置20在宽度方向上配置有一对。履带21从机体2的前端一直配置到后端,第一车轮22位于机体2的前部。另外,第二车轮23位于机体2的后部。

[0122]

这种情况下,若使机体2的左侧与右侧的车高变更机构30的第一促动器31伸长而使履带21的铅垂方向的长度增加,则能够在将机体2相对于地面维持为水平的同时使车高上升。另一方面,若使机体2的左侧与右侧的车高变更机构30的第一促动器31收缩而使履带

21的铅垂方向的长度减少,则能够在将机体2相对于地面维持为水平的同时使车高下降。

[0123]

另外,若使机体2的左侧的车高变更机构30的第一促动器31收缩而使履带21的铅垂方向的长度减少,使机体2的右侧的车高变更机构30的第一促动器31伸长而使履带21的铅垂方向的长度增加,则通过使机体2的左侧的车高比机体2的右侧的车高低,能够使机体2相对于地面成为左倾姿态。另一方面,若使机体2的左侧的车高变更机构30的第一促动器31伸长而使履带21的铅垂方向的长度增加,使机体2的右侧的车高变更机构30的第一促动器31收缩而使履带21的铅垂方向的长度减少,则通过使机体2的右侧的车高比机体2的左侧的车高低,能够使机体2相对于地面为右倾姿态。

[0124]

另外,在上述的实施方式中,履带21从机体2的前端一直配置到后端,第一车轮22位于机体2的前部,第二车轮23位于机体2的后部,但履带行驶装置20只要在宽度方向上配置有一对即可,也可以在机体2的前部与后部中的某一方在宽度方向上配置一对履带行驶装置20。另外,也可以在机体2的前部以及后部的另一方设有与履带行驶装置20不同的构成以及构造的行驶装置3。

[0125]

具体而言,例如如图11、图12所示,也可以是,履带行驶装置20设于机体2的后部,在机体2的前部设有在宽度方向上离开的一对车轮80。如图11所示,车轮80是具有车轮与组装于该车轮的轮胎的轮胎型,但作为与履带行驶装置20不同的行驶装置3,也可以是不具有车高变更机构30的履带21型的行驶装置3。

[0126]

在这种情况下,若使机体2的左侧与右侧的车高变更机构30的第一促动器31伸长而使履带21的铅垂方向的长度增加,则通过使机体2的前侧的车高比机体2的后侧的车高低,能够使机体2相对于地面为前倾姿态。另一方面,若使机体2的左侧与右侧的车高变更机构30的第一促动器31收缩而使履带21的铅垂方向的长度减少,则通过使机体2的后侧的车高比机体2的前侧的车高低,能够使机体2相对于地面为后倾姿态。

[0127]

上述的作业机1具备多个履带行驶装置20与具有能够安装作业装置的安装部8的机体2,多个履带行驶装置20包含设于机体2的宽度方向的一侧的履带行驶装置20与设于宽度方向的另一侧的履带行驶装置20。根据上述构成,通过将能够变更机体2的车高的履带行驶装置20在机体2设置一对,能够在宽度方向上稳定地支承机体2,并且通过变更车高,能够避免机体2的下表面与田埂等台阶、相对较大的障碍物接触,能够容易地越过田埂、障碍物。

[0128]

以上,虽然说明了本发明,但应该认为本次公开的实施方式在所有方面为例示而并非限制性。本发明的范围由权利要求书而并非上述的说明来表示,意图包含与权利要求书等效意思以及范围内的所有变更。

[0129]

附图标记说明

[0130]1ꢀꢀ

作业机

[0131]2ꢀꢀ

机体

[0132]8ꢀꢀ

安装部

[0133]

20 履带行驶装置

[0134]

21 履带

[0135]

22 第一车轮(从动轮)

[0136]

23 第二车轮(从动轮)

[0137]

24 支承框架

[0138]

25 第三车轮(驱动轮)

[0139]

26 滚轮(空转轮)

[0140]

30 车高变更机构

[0141]

31 第一促动器(促动器)

[0142]

50 距离变更机构

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1